Мы наш, мы новый Мир построим!

Новое искусство

Первые годы после революции, пока будущие художники поставангарда только постигали основы ремесла, более взрослые авангардисты каждый на свой лад перестраивали искусство: кто-то отменял все предыдущие достижения, провозглашая новые законы творчества, другие хоронили станковое искусство как бесполезный пережиток, отдавая предпочтение дизайну, третьи ломали голову над тем, как сделать искусство действительно пролетарским.

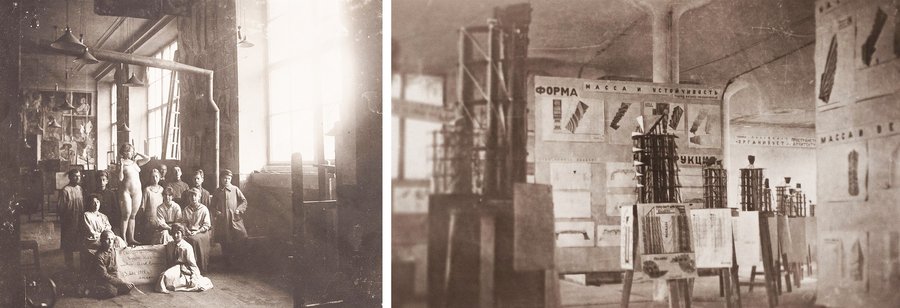

В это поистине сумасшедшее время первая советская молодежь училась во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе или различных частных студиях, которые наплодил НЭП, а вся окружающая разноголосица художественной жизни кружила их юные головы, будоражила молодую кровь.

Класс Машкова в СВОМАСе, 1919 Выставка студенческих проектов ВХУТЕМАСа, 1920-е

Годы отчаянной борьбы за право решать, каким будет советское искусство, молодое поколение «ровесников века» провело за учебой, непосредственно участвуя в грандиозном эксперименте авангардной педагогики в качестве подопытных. Когда же пришла пора начать самостоятельную творческую жизнь, накал борьбы уже угасал, медленно приближался 1934 год (Первый съезд советских писателей и утверждение единого метода — соцреализма).

Кто-то успел принять участие в последних выставках 1920-х годов, вдохнуть пьянящий аромат баталий между непримиримыми противниками в вопросах искусства. Кто-то ещё с ученической скамьи вступил в то или иное объединение, не глядя подписавшись под манифестами своих наставников. Кто-то пока не осознавал своего пути и только намечал те дороги, которыми пойдет дальше. Но все без исключения шагнули в мир с широко открытыми глазами, готовые начать свою трудовую смену.

Н. Витинг «Урок анатомии», линогравюра. 1929

Между тем, турбулентность первых послереволюционных лет сходила на нет, немного окрепшее советское государство уже понимало, в какую сторону ему стоит двигаться, и какое искусство позволит решить политические вопросы наиболее эффективно. Ничего личного — просто пропаганда требует определенного эстетического подхода: «понятного», а не «понятого» массами (подробнее об этой лингвистической коллизии можно прочитать, например, здесь).

В течение 1930-х годов постепенно формировался язык соцреализма: политическое руководство выдвигало свои требования, художники предлагали различные решения. В итоге, утвердилась наиболее нейтральная с формальной точки зрения манера — обезличенная смесь импрессионизма и передвижничества, наполненная идеализированным видением будущности социализма.

«Мимесис социалистического реализма — это мимесис сталинской воли, внутреннее уподобление художника Сталину, отдача им своего художественного эго в обмен на коллективную действенность разделяемого им проекта»

Б. Гройс [1]

Ю. Пименов «Физкультурный парад», панно. 1939

Коллективизация в 1930-е годы происходила по всем фронтам: крестьян объединили в колхозы, художников и писателей — в общие союзы. Индивидуальное заменялось коллективным, а значит любая узнаваемая манера, отвлекающая от суггестии позитивного образа дела построения социализма, порицалась:

«Типичными претензиями советской критики к форме того или иного произведения были указания не на недостатки стиля, а на его наличие в принципе»

Е. Деготь [2]

Но до того, как эта нейтральная манера окончательно закостенела в новый канон, у художников поставангарда было несколько лет плодотворной работы в поисках подходящего для их века языка. Новое время требовало нового подхода, авангардный радикализм (прекрасный художественный фон для революционных лет), в конце 1920-х уже не рифмовался с общественными настроениями: разрушений более чем хватало — требовалось созидание.

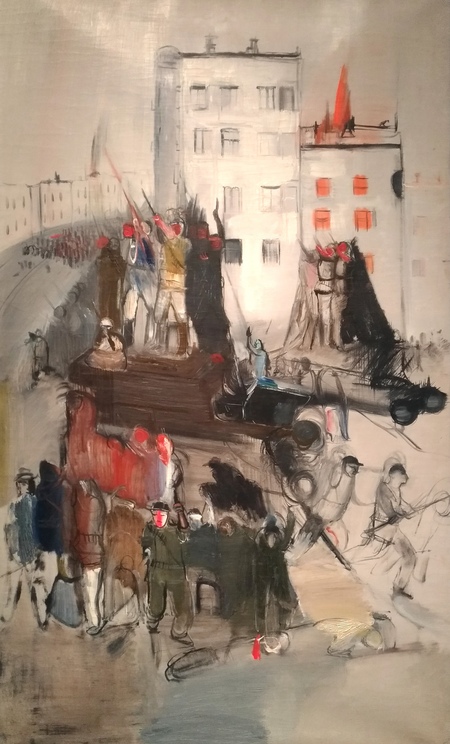

И молодые художники поставангарда радостно начали созидать: рисовали революционные события, участвовали в командировках на крупные промышленные предприятия, отражали будни трудовой страны. При этом для них было важно найти свою, особую манеру изображения: эдакий новый реализм после опыта абстракции — с обостренным ощущением зыбкости окружающей действительности и подчеркнуто эмоциональным восприятием событий.

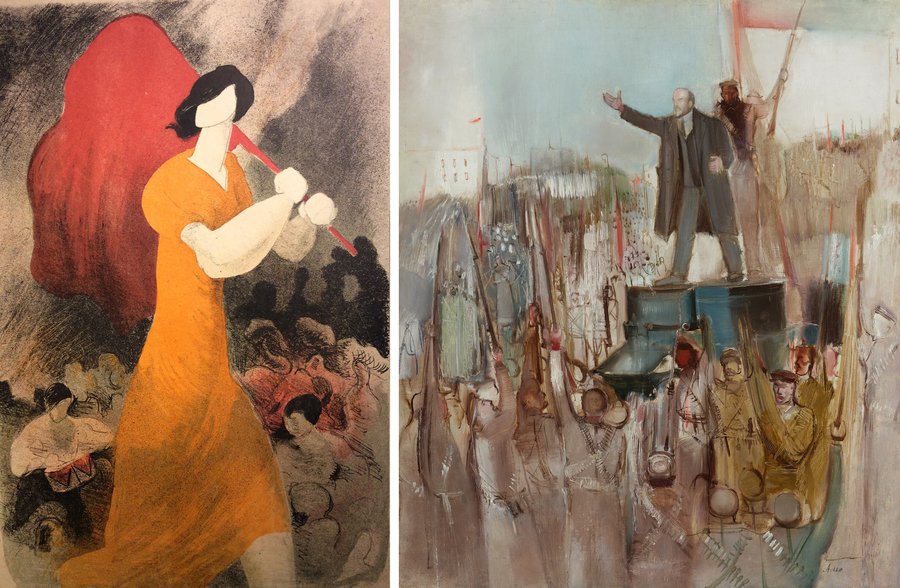

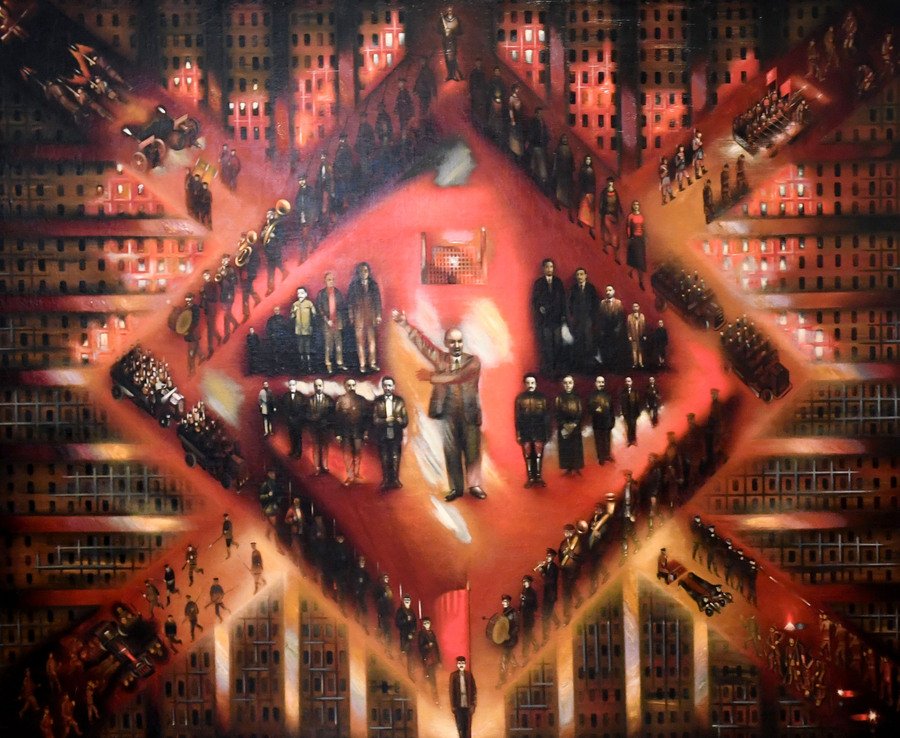

Н. Витинг «Знамя революции», автолитография А. Лабас «Приезд Ленина в Петроград» 1930 (ГТГ) К. Редько «Восстание» 1925 (ГТГ) Г. Рублев «Портрет Сталина» 1932 (ГТГ)

После почти лабораторных изысканий авангарда, разобравшего на составляющие изобразительную материю искусства, молодому поколению хотелось взглянуть на общество, человека, действительность как-то более цельно. Приёмы, выработанные старшими наставниками из круга символистов, сезаннистов и абстракционистов, они надежно усвоили и виртуозно цитировали в своём творчестве, где формальные эксперименты были уже средством, а не целью. Формальная школа сменилась социологией искусства.

«Главный термин в искусстве — реализм; как единственный главный источник жизни на Земле — Солнце. Художник должен утверждать новые понятия реализма творчески осмысленными фактами».

К. Редько. 1921 год [3]

Новый человек

Для построения нового, ещё невиданного на Земле социалистического государства срочно требовался новый человек! Следуя позитивистской логике эпохи модернизма, создавать его планировали при помощи самых различных рациональных практик.

Немаловажную роль в деле созидания нового человека играло здоровое и красивое тело. Культ утренней зарядки, гигиены, здорового образа жизни занимал немаловажную роль в советской общественной жизни. К марту 1931 года была разработана программа «Готов к труду и обороне СССР» — ГТО.

«Красная армия … Уничтожайте вошь!» Неизвестный художник. 1920. «Мой руки после работы и перед едой» С. А. Семенов-Менес. 1931. «Нас миллионы в советской колоннe…» Малеинов А. 1933

«Физическая культура должна быть всемерно использована, как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональными вредностями производства»

Статья № 233. Постановление ЦИК [4]

Художники поставангарда не могли обойти эту тему стороной. В их работах новый человек занимается спортом, учится, музицирует, что-то мастерит — его жизнь наполнена созиданием и радостью. Иногда это сделано подчеркнуто иронично, иногда художники невероятно серьезны, но всегда — неизменно искренни!

Г. Рублёв «Игра в шары»; «Купальщики»; «Биллиард» (1920-е, Собрание Р. Бабичева); «Самодеятельный концерт ОДВА»; «Авиамоделисты» (1930е)

А. Дейнека «Бег»; «Футбол» (1920-е, частная коллекция).

Тема спорта и красоты человеческого тела в 1920-е годы становится невероятно популярна, такое внимание соизмеримо, пожалуй, только с древнегреческой классикой. Идея нового, раскрепощенного человека, которой строит новый мир, с одной стороны, до определенного времени устраивала партийное руководство, а с другой — отвечала романтическим настроениям послереволюционного общества.

А. Самохвалов «Девушка с мячом» (1933, Русский музей); «На стадионе» (1935, Русский музей);

Но не спортом единым! Студенты ВХУТЕМАСа, например, большинство из которых были как раз из поколения «ровесников XX века», планировали созидать нового человека при помощи продуманного, рационального быта. Идеи производственного искусства, которое должно было заменить буржуазное, а значит — устаревшее станковое искусство, развивали идеологи ЛЕФа и Пролеткульта: в их понимании современный художник должен был создавать практичные, продуманные и красивые вещи, которые помогут пересоздать быт, а с ним и нового человека пролетарского государства. Ведь как известно:

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»

Карл Маркс [5]

Проекты студентов ВХУТЕМАСа, представленные в Париже на выставке 1925 года

Новое общество

Но для построения социализма мало было воспитать нового человека — для построения социализма нужен был коллектив, единый многосоставный организм, живущий общими устремлениями.

В первые годы после Революции этот коллектив выполнял защитную функцию: нужно было совместно победить врага нового пролетарского государства — буржуазные белые контрреволюционные элементы и капиталистических интервентов. В этой атмосфере прошла юность наших героев.

С налаживанием мирной жизни и началом НЭПа, делу построения коллектива начали уделять особое внимание: праздничные шествия, физкультурные парады, хоровое пение, публичные лекции — самые разнообразные коллективные практики, перенастраивающие сознание с «я» на «мы», а также организующие народную массу, формирующие из толпы — коллектив.

Это формирование имеет свои организационные законы: масса должна получить упорядоченность, иметь свой орнамент, визуальную выстроенность, подчиненную внутренней единой цели. Всевозможные парады, шествия, массовые срежиссированные действия, вовлекающие в участие огромные массы людей, работают для этой цели самым эффективным образом.

К. Редько «Восстание» 1925 (ГТГ)

Аркадий Шайхет. Фото 1925–1930 гг.

Конечно, данные практики не были нововведением большевиков. Психологией масс заинтересовались ещё в XIX веке, и многие приёмы были выработаны задолго до Революции 1917 года. Например, Сокольская гимнастика появилась на территории Австро-Венгрии в 1860-х годах и достаточно быстро обрела популярность и в Российской империи, где сокольские кружки появились к 1900 году.

Сокольская гимнастика

«На рубеже XIX и XX столетий „толпа“, „масса“ стали в определенном смысле наваждением и навязчивой идеей для европейской культуры»

Е. Бобринская [6]

Но в условиях марксистской идеологии отношения индивид/коллектив получили своё особое развитие: бесклассовое общество гомогенно, оно не может содержать в себе ярко-выраженное индивидуальное начало. Идея коллективного со-действия, со-жительства, со-творчества проникает во все сферы жизни: появлялись дома-коммуны, общежития, избы-читальни, дома культуры — пространства для совместной жизни и совместного досуга.

Всё это своеобразно отражалось в искусстве поставангарда: «человек коллективный» стал частым героем живописи и графики 1920-1930-х годов.

А. Пахомов «Пионерская линейка» (1934, Русский музей); А. Дейнека «Беседа колхозной бригады» (1934, Русский музей)

«Оптика, которая в культуре позволяет увидеть массы, — оптика индивида. Масса себя не видит, не мыслит, не описывает. <…> То, что может видеть масса, — культ вождей и „звезд“ »

Е. Бобринская [6]

Искусство соцреализма, как искусство коллективного представления, не может видеть массы, оно может только конструировать образ идеального коллектива — действенного и слаженного. Творчество художников поставангарда становится тем индивидуальным взглядом, который видит и осмысляет человеческую массу, ещё не ставшую коллективом. И взгляд этот далеко не всегда комплиментарен.

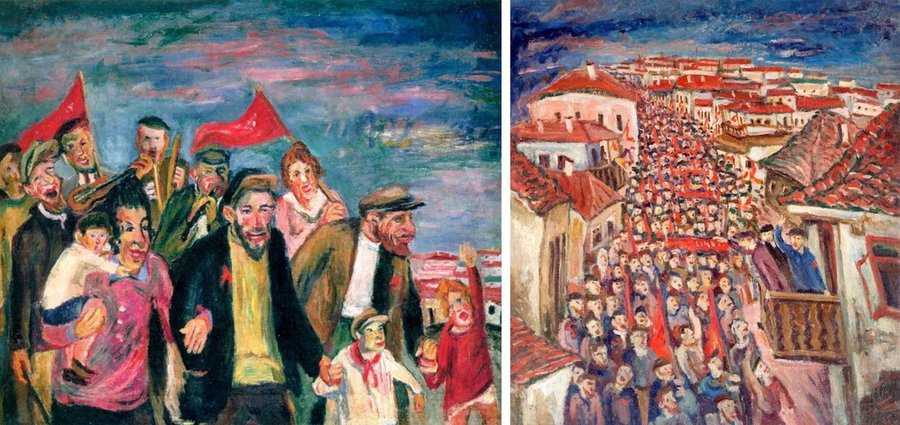

Пережив в юном возрасте две революции и гражданскую войну, художники поставангарда как никто другой чувствовали потенциальную энергию человеческой массы, разрушительную силу толпы. Их искусство прекрасно отображало эти противоречивые впечатления: положительная суггестия соцреализма уравнивалась эмоциональным взглядом художников поставангарда.

А. Глускин «На демонстрацию»; «Праздник в местечке» (1932, частн. собр-е); Б. Голополосов «У мавзолея Ленина» (1926, МО «ХКРС» Архангельск); Н. Витинг «Паника» (1926, музей им. Савицкого)

Новые планеты

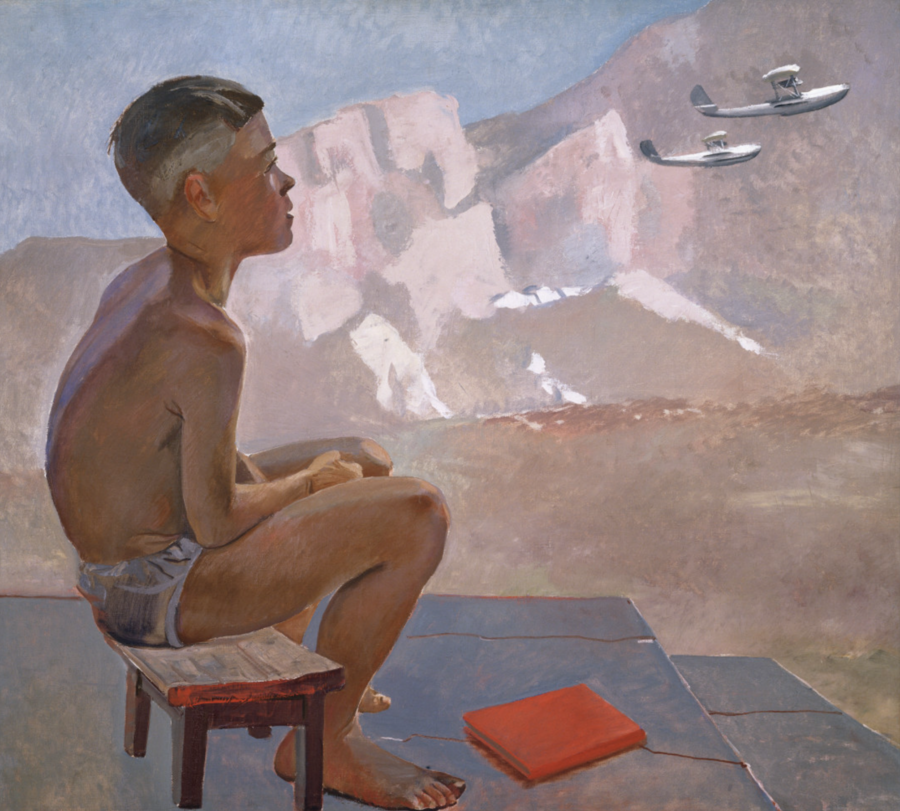

Новый человек, живущий в новом обществе, смог подняться в воздух и дерзнул задуматься о покорении новых планет. На волне революционной романтики, когда человек представлялся всемогущим демиургом своей жизни, идея освоения космоса начала казаться вполне осуществимой.

Тема полета, передвижения в воздушном пространстве становится крайне актуальной и для искусства художников поставангарда.

А. Лабас «Дирижабль над городом» (1931, Лабас-Фонд); «Дирижабль и детдом» (1930, Русский музей); А. Дейнека «Пионер» (1934, Курская картинная галерея им. А. А. Дейнеки)

Новый взгляд с высоты птичьего полёта стал новой оптикой тотального видения пространства, охватывающей максимально широкий угол обзора.

В. Купцов «АНТ-20 Максим Горький» (1934, Русский музей)

Чтобы ощутить себя в полете, Александр Лабас в 1922 году купил билет на один из первых авиарейсов между Москвой и Харьковом:

«Самолет рванулся с места, и я почувствовал, как он оторвался от земли. Это было первое странное и не совсем приятное ощущение. Но в следующее мгновение я увидел, как все на земле начинает уменьшаться, и вот открылась чудесная панорама Москвы. Так неожиданно все это было видно с совсем новой точки зрения. Я не сразу сориентировался и даже запутался — Петровско-Разумовское принял за Сокольники» [6].

«Я увидел Москву-реку и, пробежав по ней взглядом, наткнулся на переулок, в котором сразу нашел небольшой домик, где жил мой отец. Я ясно представил себе, что там еще тишина и все спят. А по Москве-реке едет малюсенькая лодочка, единственная на всей протяженности реки. И мне так захотелось представить себе этого человека там — кто же он, почему в такую рань вздумал плыть на своей лодочке?»

А. Лабас [7]

А. Лабас «В кабине аэроплана» (1928, ГТГ); «В полете» (1935, ГТГ)

Но человеку Новой эпохи было мало подняться в воздух: человеческая мысль пошла дальше — за грань нашей Обозримой Ойкумены.

Немаловажную роль в этом процессе сыграла философия русского космизма — новое холистическое мировоззрение на грани христианства и позитивистской веры в прогресс. Николай Федоров (1829-1903), его основоположник, предполагал неизбежность воскрешения мертвых благодаря эволюции и техническому прогрессу, в результате чего человечеству придется расселяться на другие планеты. Именно этим идеям посвящены многие работы Василия Чекрыгина, Льва Жегина и других художников, близких к Федорову.

В. Чекрыгин «Пятифигурная композиция» из серии «Воскрешение мертвых» (1921, ГТГ)

Философия Фёдорова вдохновляла не только художников — его учеником считал себя Константин Циолковский, воспринимая свои научные труды лишь техническим способом воплощения своего главного идейного труда по космической философии.

«Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их и царствовать во Вселенной, подобно другим бессмертным».

К. Циолковский [8]

Идея полёта в Космос в первые годы советского государства обрела свои идейные и технические очертания, которые продолжатели этих идей смогли воплотить в жизнь после окончания войны. Но тема Космоса уверенно занимала своё место уже в довоенном искусстве художников поставангарда.

А. Лабас «Жители отдаленной планеты» (1921, ГТГ)

Например, фильм «Космический рейс» (реж. Вл. Журавлев) был снят в 1936 году, его научным консультантом выступил Константин Циолковский. Так фантастические мечтания постепенно обретали реальные очертания, ставшие в итоге космической программой Советского союза в 1950-е годы.

Деготь Е. Ю. Русское искусство XX века / М.: Трилистник, 2002. С. 143

Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин / 2-е изд. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023 С. 89

Маркс К. К критике политической экономии / С вступ. статьей Д. Рязанова. — 4-е изд. — Москва; Ленинград: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета. Об учреждении Всесоюзного совета физической культуры при Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР, 1 апреля 1930 года https://istmat.org/node/49616 (дата обращения: 22.03.2025)

Костин В. Климент Редько. Дневники. Воспоминания. Статьи / М.: Советский художник, 1974. С. 64

Бобринская, Е. Душа толпы. Искусство и социальная мифология/ Екатерина Бобринская; Государственный институт искусствознания. — Москва: Кучково поле, 2018

Семенова Н. Лабас / Наталия Семенова. — М.: Молодая гвардия, 2013. С. 89

Циолковский, К. Философия вселенной / Циолковский К. Э. — Москва: Эксмо, 2025. С. 106

Обложка: А. Лабас «В октябре» (фото автора) с выставки «Невесомость» в музее «Новый Иерусалим»

https://www.litfund.ru/about/smi/news/8871/ (дата обращения: 14.03.2025)

https://vkhutemas.academy/articles/inhuk-unovis-ost-i-lef-hudozhestvennye-gruppy-i-soobshestva (дата обращения: 14.03.2025)

http://www.artpanorama.su/?category=artist&id=693&pid=10012&navid=693&navact=artist&show=middle (дата обращения: 14.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-6804/index.php?ysclid=m7izedlmia811361512 (дата обращения: 14.03.2025)

http://www.artpanorama.su/?category=artist&id=693&pid=10007&show=middle&navid=693&navact=artist (дата обращения: 14.03.2025)

https://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/RIAN_6011137.HR_.ru__0.jpg (дата обращения: 14.03.2025)

https://s.afisha.ru/mediastorage/8a/9b/6b2da54c76394387a65066f19b8a.jpg (дата обращения: 14.03.2025)

https://www.liveinternet.ru/users/lidiasmirnova/post462888790/ (дата обращения: 14.03.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/123354 (дата обращения: 19.03.2025)

https://russiainphoto.ru/search/years-1925-1930/?author_ids=322 (дата обращения: 19.03.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php (дата обращения: 19.03.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/136011 (дата обращения: 21.03.2025)

https://www.liveinternet.ru/users/mariya-mirabella/post458823365/ (дата обращения: 21.03.2025)

https://tehne.com/assets/i/upload/library/iskusstvo-v-bytu-1925-24.jpg (дата обращения: 21.03.2025)

https://awdee.ru/wp-content/uploads/2023/09/image-13-scaled.jpeg (дата обращения: 21.03.2025)