NO.5 Русский авангард

Русский авангард 1910–1930-х годов развивался параллельно итальянскому футуризму, но пошёл своим путём. Если футуристы воспевали скорость машин и урбанистический хаос, то русские художники искали духовные и космические измерения движения.

Два главных направления:

- Супрематизм (Малевич): движение беспредметных форм в метафизическом пространстве — парение, полёт освобождённого духа.

- Конструктивизм (Родченко, Попова, Степанова): революционная динамика через радикальные ракурсы, диагональную типографику, столкновение форм.

Задача: не показать движение объектов, а создать динамику чистых форм и пространственных отношений.

Казимир Малевич: супрематическая динамика

Казимир Малевич (1878–1935) создал супрематизм — искусство беспредметных геометрических форм. Но его абстракция не статична — это визуализация движения духа.

Малевич открыл духовное измерение движения:

- Парение в космосе — формы не падают, а существуют в невесомости.

- Диагональ = код движения — основной визуальный принцип динамики.

- Метафизическая динамика — движение духа, а не физических объектов.

- Полная абстракция — движение без узнаваемых объектов.

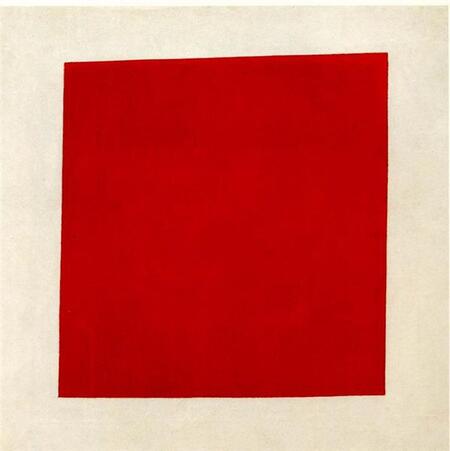

Казимир Малевич. «Чёрный квадрат» и «Красный квадрат». Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. 1915.

Казимир Малевич. «Динамический супрематизм». Холст, масло. Галерея Тейт Модерн, Лондон. 1915–1916.

Казимир Малевич. «Супрематическая композиция: Самолёт летит». Холст, масло. Музей современного искусства МоМА, Нью-Йорк. 1916.

Казимир Малевич. «Спортсмены». Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1928–1932.

Малевич создаёт движение через диагональные композиции и парение форм в космическом пространстве. Видимое движение возникает не из изображения движущихся объектов, а из положения геометрических форм: диагонали кодируют направление, множественность элементов создаёт траекторию, наложение плоскостей — глубину. Движение становится духовным, метафизическим — не падение, а полёт освобождённого сознания.

Александр Родченко: революция ракурса

Александр Родченко (1891–1956) создал теорию «революционного ракурса»: съёмка сверху или снизу уничтожает буржуазную статику горизонтального взгляда. Непривычный угол заставляет видеть мир заново, в динамике преображения.

Родченко создал революционную динамику через ракурс:

- Радикальный ракурс — съёмка снизу/сверху создаёт движение точки зрения.

- Диагональная типографика — текст как динамическая структура.

- Фотомонтаж — столкновение элементов, кинематографический ритм.

- Конструктивистская композиция — диагонали, контрасты, конфликт форм.

Александр Родченко. «Пионер с трубой». Фотография, серебряно-желатиновая печать. Мультимедиа Арт Музей, Москва. 1930.

Александр Родченко. «Портрет матери художника». Фотография, серебряно-желатиновая печать. Мультимедиа Арт Музей, Москва. 1924.

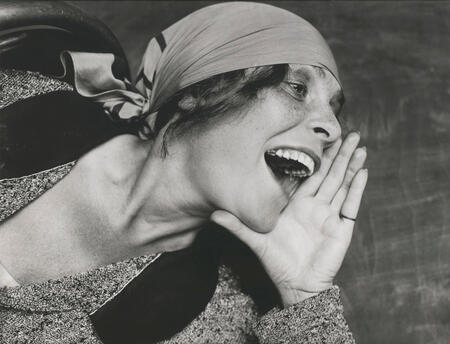

Лиля Брик. Снимок для рекламного плаката, 1925 — диагональ направления корпуса пересекается с диагональю направления лица, образуя композиционный центр на самой эмоционально важной части снимка

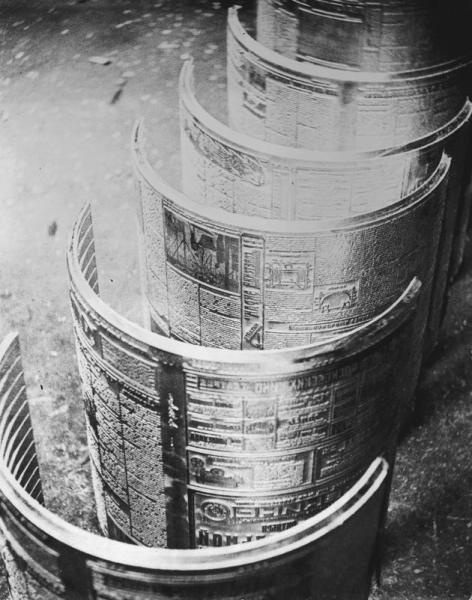

Александр Родченко. «Балконы». Фотография. 1925. Александр Родченко. «Стереотипы». Фотография. 1928.

Александр Родченко. «Девушка с Лейкой». Фотография. 1933.

Александр Родченко. Обложка журнала «ЛЕФ» № 2. Типографская печать. Российская государственная библиотека, Москва. 1923.

Родченко открывает: движение рождается в точке зрения наблюдателя. Радикальный ракурс (съёмка снизу/сверху) уничтожает статичную горизонталь буржуазной перспективы и заставляет глаз двигаться по композиции. Диагональная типографика превращает текст в кинетическую структуру. Видимое движение = движение взгляда зрителя, революция восприятия.

Любовь Попова и Варвара Степанова: живописная архитектоника и текстиль в движении

Кратко о женщинах-конструктивистах, которые развивали идеи динамики в других направлениях.

- Пространственная глубина (Попова) — архитектоника, наложение плоскостей.

- Динамика в быту (Степанова) — текстиль, движущийся с телом.

Любовь Попова. «Живописная архитектоника». Холст, масло. Музей современного искусства МоМА, Нью-Йорк. 1917.

Любовь Попова. «Пространственно-силовая конструкция». Бумага, гуашь. 1921.

Варвара Степанова. «Дизайн текстиля». Цветная литография. Государственный музей архитектуры, Москва. 1924.

Варвара Степанова. Эскизы костюмов для спектакля «Смерть Тарелкина». Бумага, гуашь. 1922.

Попова и Степанова исследуют движение через ритмические структуры. У Поповой — это архитектоника наложенных плоскостей, создающих иллюзию пространственной глубины и вращения. У Степановой — текстиль и костюмы, где геометрические паттерны движутся вместе с телом. Видимое движение переходит из картины в реальное пространство: рисунок на ткани оживает в движении человека.

Эль Лисицкий. «Клином красным бей белых». Литография. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1920.

Эль Лисицкий. «Проун». Холст, масло. 1923.

Густав Клуцис. «Под знаменем Ленина за социалистическое строительство». Фотомонтаж. 1930.

Конструктивистский плакат превращает статичное изображение в призыв к действию. Фотомонтаж создаёт столкновение элементов и ритм кинематографа. Диагональные композиции, контрастные цвета, врывающиеся в пространство формы — всё это кодирует агитационное движение. Видимое движение становится политическим жестом: изображение должно не созерцаться, а побуждать зрителя к движению.

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РУССКОМУ АВАНГАРДУ

Русский авангард сформулировал три принципиально новых подхода к репрезентации видимого движения в статичном изображении:

1. Движение = структура композиции (Малевич). Диагонали, парение, наложение плоскостей и сдвиг геометрических форм создают мысленную траекторию, которая воспринимается как движение, даже при полном отсутствии объекта.

2. Движение = точка зрения (Родченко). Радикальные ракурсы заставляют взгляд зрителя перемещаться по изображению: изменение угла зрения становится динамическим процессом восприятия.

3. Движение = выход в реальность (Попова, Степанова, плакат). Абстрактная динамика превращается в прикладную — в текстиль, костюм, рекламу. Изображение перестаёт быть автономным и начинает побуждать к действию, дословно вызывая движение в реальном пространстве.

Ключевое открытие русского авангарда: движение существует не внутри объекта, а внутри взаимодействия формы и сознания зрителя. Именно авангард создаёт язык, в котором статичное изображение не просто намекает на движение, а программирует его в восприятии.