Историческая часть

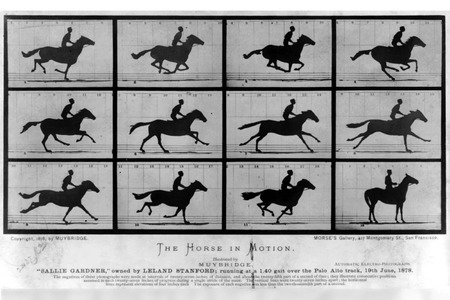

Зарождение кинематографа связано с развитием визуальных технологий конца XIX века, когда возникла возможность фиксировать не только статичное изображение, но и фазу движения. Одним из ключевых участников этого процесса был Эдвард Мейбридж. Его эксперименты в 1870–1880-е годы доказали, что движение можно разложить на последовательность отдельных кадров и затем воспроизвести в виде непрерывного процесса.

С помощью системы из нескольких фотоаппаратов, срабатывающих последовательно, Мейбридж снимал бегущую лошадь, людей и различные типы действий. Полученные им серии фотографий стали ранней формой покадровой записи движения и показали, что визуальная информация может быть структурирована во временной последовательности.

Ключевую роль также сыграло появление целлулоидной пленки, прозрачного гибкого носителя, впервые выпущенную Джорджем Истманом в 1889 году. Благодаря ей кино превратилось в более доступный и воспроизводимый процесс. Каждый кадр на пленке был физическим объектом, следом света: его можно было порезать, поцарапать, испортить или буквально уничтожить одним перегревшимся проектором.

Монтаж представлял собой ручную работу, вдумчивую, точную, требующую дисциплины. Материалы были дорогими, а потому режиссерская мысль вынужденно становилась более собранной и визуально точной: будущее фильма нужно было представить заранее, прежде чем камера щелкнет в первый раз.

Мастерская Элизабет Тюилье, девушки за работой над пленкой Жоржа Мельеса

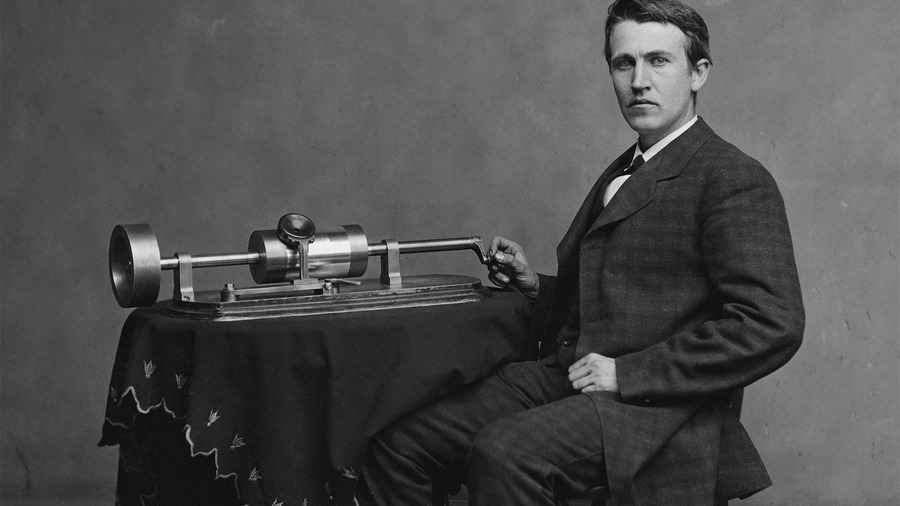

Звук сам появился в 1877 году Томас Эдисон сконструировал свой знаменитый фонограф, первый рабочий аппарат, способный не только записывать, но и воспроизводить звук.

Он использовал цилиндр, обёрнутый тонкой металлической фольгой (обычно оловянной), и иглу: когда Эдисон говорил в воронку микрофона, мембрана (диафрагма) колебалась, и игла оставляла рельефный рисунок (бороздки) на фольге, фиксируя звуковые колебания.

Томас Эдисон с фонографом

К 1894 году Томас Эдисон, опираясь на эксперименты Эдварда Мейбриджа с последовательной съёмкой движения, рассчитывал вывести своё новое устройство — кинетоскоп — на передовые позиции развивающегося развлечения. Это был индивидуальный аппарат для просмотра движущихся изображений: плёнка проходила внутри корпуса по сложной механической траектории благодаря системе роликов и зубчатых элементов, позволяя наблюдателю видеть короткие сценки через специальное окошко.

Существуют материалы, которые считаются одними из первых попыток совместить изображение и звук в рамках единой установки. В этих ранних опытах кинетоскоп использовался вместе с фонографом, что давало возможность синхронно воспроизводить аудио и визуальный ряд. Эти несколько сохранившихся секунд часто называют одним из первых прототипов музыкального видеоролика.

Благодаря аккуратности, художники развили зрительное, инженерное и ритмическое мышление. Ограничения стали методом: образы проектировались заранее, ритм выстраивался кадр за кадром. Попытки синхронизировать изображение со звуком — от «Витафонов» с граммофонными пластинками до живых оркестров в кинотеатрах — расширяли визуальное восприятие. Звук не был частью фильма, а служил параллельным элементом, усиливающим эмоциональное воздействие картинки. Это был также один из первых шагов к слиянию образа и звука, который впоследствии радикально изменил правила монтажа.

История монтажа отражает, как человечество учится видеть. Каждая эпоха, от немого кино до цифровой революции, демонстрирует, что изменения в монтаже связаны не только с техническим прогрессом, но и с развитием мышления, восприятия и организации информации. Монтаж превращается в мост между технологиями и сознанием, инструмент для исследования пространства, времени и внутреннего мира.

Ранние эксперименты

В начале 20 века кино только начинало осваивать монтаж. Сначала он использовался как технический новшество, эксперимент, не имеющий четкого применения.

Например, в фильме «Казнь Марии Шотландской» монтаж применили, чтобы незаметно заменить актрису на куклу.

Со временем монтаж эволюционировал из технического приема в инструмент навигации зрителя по кадру. В фильмах-погонях и приключенческих лентах режиссеры поняли, что последовательность кадров создает иллюзию движения и влияет на восприятие действия.

Эдвин Портер, ключевой новатор того времени, показал, что монтаж может строить драматургию. Он ввел принципы чередования планов, параллельного монтажа и ритмической структуры, сделав первый шаг к превращению монтажа в визуальный язык, исследующий внимание и зрительное восприятие.

1920-е годы ознаменовались переходом от механического монтажа к интеллектуальному.

В раннем российском кинематографе и в первое десятилетие советского кино «монтаж» не употребляли. Больше использовали слово «склейка». Но красота французского слова «монтаж» (буквально: сборка) прижилась довольно-таки быстро.

Советские теоретики Эйзенштейн, Вертов и Кулешов превратили монтаж в инструмент философского анализа. Кулешов доказал, что смысл создаётся между кадрами; Эйзенштейн видел в монтаже столкновение смыслов, рождающее новые идеи; Вертов рассматривал его как измерение времени, где интервалы между кадрами важны для смысла. Эти концепции сделали монтаж аналогом мышления, исследующим структуру человеческого восприятия.

Появление звука в 1927 году изменило кино, превратив звук в новую визуальную координату, расширяющую экранное пространство. Звуковой захлест создает ощущение непрерывности, контрапункт вступает в конфликт с изображением, акустическая глубина добавляет слои восприятия, а музыкальный ритм влияет на структуру фильма.

В своем самом известном фильме «Человек с киноаппаратом» (1929), Вертов использовал монтаж в качестве эксцентричного коллажа и подборки из событий и образов. Авторы многих музыкальных клипов и сериалов — отдаленные наследники такого подхода.

Звук изменил мышление режиссёра, делая мир фильма не только видимым, но и слышимым, превращая монтаж в сложную систему взаимодействия зрительных и слуховых впечатлений.

Послевоенный период

В послевоенный период кинематограф претерпевает значительные изменения, где визуальные и звуковые практики эволюционируют синхронно и взаимосвязано.

Итальянский неореализм, французская Новая волна и советская оттепель, несмотря на культурные различия, способствуют общему тренду: переходу от студийного контроля к наблюдательному аудиовизуальному опыту, основанному на длительности, открытости и непосредственности.

Внутрикадровый монтаж стал ключевым открытием этого периода. Длинные планы, сложная расстановка актеров и камер, независимость объектов в пространстве превращают кадр в автономную единицу смысла.

Однако внутрикадровый монтаж появился еще раньше, его использовали братья Люмьер в «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896)

Внутрикадровая динамика заменяет традиционные склейки, а визуальное восприятие формируется «изнутри» через движение тела, света, взгляда и естественный ритм мира.

В неореализме монтаж служит для фиксации реального времени: сцены удлиняются, визуальная структура фильма замедляется, пространство раскрывается в материальной непрерывности.

Визуальную правдивость поддерживает грубый, порой несинхронизированный звук, состоящий из уличных шумов, шагов и ветра. Несовершенство изображения и звука создает новую модель восприятия правды — не идеализированной, а ощутимой.

Новая волна развивает ту же логику в более свободной, фрагментарной форме. Ручная камера, резкие монтажные переходы и отказ от драматургии создают пространство спонтанного наблюдения.

Уличные звуки с перепадами громкости, случайными перебивками и многослойностью шумов действуют по тем же принципам. Они не сглаживают структуру фильма, а подчеркивают монтажную открытость.

Визуальная фрагментация и акустическая неупорядоченность становятся двумя сторонами одного авторского жеста — отказа от иллюзии целостности. — написать про то, что они сразу записывали шум

Советское кино оттепели предлагает иной оттенок той же тенденции: камера приближается к человеку, монтаж следует за внутренним состоянием персонажа, а звук освобождается от идеологической чистоты. Уличные шумы затмевают реплики, дыхание героя становится важным элементом звуковой композиции, паузы и тишина приобретают значение.

Изображение и звук вместе создают пространство, где личное переживание важнее сюжета, а реальность принимается со всеми своими несоответствиями и диссонансами.

Распространение телевидения во второй половине XX века стало переломным моментом в истории аудиовизуального языка. Если послевоенное кино училось фиксировать реальность, то телевидение создало культуру постоянного присутствия изображения.

Экран стал не исключением, а повседневностью, доступной ежедневно и практически бесплатно. Это изменило восприятие зрителя — ритм, внимание, ожидания — и заставило эволюционировать монтаж и звук.

Телевизионный формат требует высокой информационной плотности и простой, легко воспринимаемой визуальной структуры.

Принцип длинного кадра, разработанный послевоенными режиссерами, уступает место более динамичному монтажу, направленному на удержание внимания зрителя в повседневной обстановке с отвлекающими факторами.

Телевизионный монтаж становится короче и резче, чтобы «удерживать» взгляд в борьбе с повседневностью. Звук также меняется: голос ведущего, джинглы, рекламные и музыкальные вставки создают новый, более агрессивный и навязчивый ритм. Звук начинает играть роль инструмента мгновенной фиксации внимания, становясь акцентом и сигналом перехода.

Написать про клипы

В 1970-х годах телевидение стало массовым, что увеличило спрос на быстрые и удобные технологии обработки изображений и звука. Это привело к попыткам интегрировать плёночные методы с электроникой. В 1971 году в США была разработана система Cinedisc, позволяющая цифрово отмечать монтажные точки, хотя изображение оставалось на плёнке, что обеспечивало более гибкое управление материалом.

К концу десятилетия видеотехника начала заменять плёнку в некоторых областях. Появление в 1978 году профессиональной камеры Sony Betacam повысило качество и удобство видеосъёмки, уменьшив зависимость от дорогой плёнки и ускорив монтаж за счёт возможности быстрого просмотра и сборки видеоматериала.

В это время развиваются новые монтажные и звуковые техники. Режиссёры экспериментируют с длительностью кадров и композицией изображения, а звук воспринимается как отдельный инструмент.

Фрэнсис Форд Коппола в «Апокалипсисе сегодня» применяет звуковую постобработку для усиления эффекта, в то время как режиссёры, например Пелешян, используют ритмические монтажные модели, акцентируя общую звуковую и визуальную структуру.

В конце 1980-х произошли ключевые технологические изменения с появлением первых цифровых монтажных станций. Системы, разработанные в США, такие как EditDroid, предвещали переход к цифровым файлам.

Программа Avid Media Composer (1989) стала прорывом, позволяя превращать видео в цифровую базу данных для быстрого поиска фрагментов, сборки сцен и синхронной работы со звуком.

Влияние домашнего видео растёт, в СССР видеосалоны и кассеты VHS способствуют развитию домашних монтажных техник. Фильмы копируются с помощью двух видеомагнитофонов, что создаёт простые формы нелинейного редактирования. Авторы экспериментируют, сочетая архивные кадры с электронным звуком.

В 1970–1980-е годы телевидение, видео и ранние цифровые технологии трансформируют работу с изображением и звуком. Монтаж становится быстрее и доступнее, звук получает новые возможности обработки. Эти изменения закладывают основы клипового мышления и аудиовизуальной культуры 1980–1990-х.

В 1990-е цифровые инструменты становятся более доступными, и монтаж переходит в домашнее использование. Программы типа Final Cut Pro позволяют монтировать видео на домашних компьютерах, распространяя принцип «сделай сам» и ускоряя переход к новым видеоформатам.

В этот период монтаж получает новые функции. В кино и клипах активно применяются быстрые смены кадров, популярные на телевидении и MTV.

Компьютерный монтаж обеспечивает точную синхронизацию изображения и звука, что заставляет режиссёров создавать сцены в соответствии с музыкальным или звуковым ритмом. Развиваются техники вставки коротких кадров, монтажа по звуковым акцентам и структурирования сцен по темпу речи или музыки.

Узнаваемый своей динамикой рваный монтаж пришел в кинематограф из индустрии клипов. В своих ранних работах им вдохновлялись Гай Ричи и Даррен Аронофски. Благодаря динамичному монтажу, например, отпала необходимость снимать и показывать на экране весь путь героя. Чтобы показать дорогу от дома до работы достаточно трех склеек: сцена с поворотом ключа в двери квартиры, сцена в метро, сцена за столом в офисе. Мозг легко сопоставит эти фрагменты в единую картину. Таким образом режиссер может сосредоточить внимание зрителя на чем-то более важном и не тратить время на пустые сцены.

В конце 1990-х и начале 2000-х цифровые технологии вытесняют плёнку. Новые рабочие процессы позволяют редактировать изображение и звук в одной программе.

Монтаж становится более гибким, позволяя быстро изменять структуру сцены, цветокоррекцию, звуковую дорожку и визуальные эффекты, что ускоряет производство и унифицирует методы работы с различными типами материалов — игровыми, документальными, рекламными и музыкальными.

Зрительский опыт также меняется. Видеопродукция с быстрыми склейками и высокой плотностью визуальной информации становится нормой.

В начале 2000-х этот стиль закрепляется в массовом кино и анимации. Синхронизация изображения с музыкальным ритмом становится распространённой, а звук — важным элементом монтажа, упрощая восприятие и делая просмотр более динамичным.

В 2010-х монтаж адаптировался к влиянию социальных сетей. Короткие видеоформаты ограничивают длительность и устанавливают новые правила. Возникают вертикальные ролики, автоматическая синхронизация с музыкой и монтаж, подстраивающийся под алгоритмы платформ. Это приводит к новым ритмическим схемам — от быстрых клиповых фрагментов до длинных непрерывных планов, где монтаж скрыт, но выполняет структурную функцию.

В 2020-е годы монтаж и работа со звуком начинают постепенно переходить от человека к алгоритмам. Это логичное продолжение процессов, начавшихся в эпоху цифрового монтажа и социальных сетей. Если ранее цифровые инструменты только ускоряли рабочий процесс, то теперь часть решений ИИ принимает самостоятельно.

С появлением моделей, таких как Sora (2024), природа монтажа меняется: видео становится «смонтированным» изначально. Алгоритм автоматически создаёт сцены с заранее заданной композицией, ритмом, сменой планов и движением камеры. Таким образом, монтаж фактически происходит до того, как человек запускает монтажное программное обеспечение.

ИИ может создавать множество вариантов сцены, но не осознает эмоциональную логику пауз или нюансов сюжета. Это ограничение очевидно даже в сложных проектах. К примеру, монтаж фильма «Довод» (2020), где события развиваются одновременно вперед и назад и основан на концептуальном понимании времени, недоступен для интерпретации ИИ.