ОН

Дж. У. Уотерхаус, «Русалка», 1901

Кровожадные русалки не могут любить, как бы они ни пытались. Их песни влекут моряков на глубину, превращают слёзы в жемчуг. Именно он лежит в чаше около героини. Русалка смотрит не на зрителя, а мимо него, размышляя о чём-то, и поёт, расчёсывая волосы. Нельзя сказать, что она обнажена — в своём сознании она просто голая, ведь наблюдающего она не замечает. И всё же художник слегка приоткрывает нам её грудь, немного создавая ситуацию подглядывания. Для нас подглядеть за русалкой — роскошь, ведь она опасна. Знай она о присутствии зрителя, наверняка попыталась бы увлечь его. Так, будучи нагой и застигнутой, русалка становится уязвимее в наших глазах.

Г. М. Рим, «Сказочный лес», 1903

Прекрасную девушку в белом ведут по лесу маленькие существа, похожие на эльфов. Сзади можно разглядеть рыцаря на коне. Женщина — единственный персонаж на картине, чей взгляд не направлен в сторону своего пути. Она будто оглядывает лес, полностью разворачивая лицо к зрителю. Весь её образ и окружение выражает невинность и чистоту: героиня почти наивно ведома и нежна.

Дж. У. Уотерхаус, «Ламия и солдат», 1905

Легенда гласит, что мифическая ламия, по природе своей губительное существо, искренне полюбила солдата. Ламия тесно связана с кровью: она пьёт её, обретая силу и молодость. Итак, на картине героиня стоит на коленях перед мужчиной, заглядывает ему в глаза, пытаясь смирить его со своей сущностью во имя любви. Меч солдата стоит у дерева слева, как бы напоминая о долге. Узоры на одежде ламии снизу намекает на её змеиную природу. Эта картина показывает нам почти равнозначные образы. Ламия точно так же увлечена солдатом (а не зрителем), как солдат — ей. И всё же, неизбежно, она переживает себя через глаза солдата, в которых хочет предстать любимой. Поза и композиция устроены так, чтобы и мы рассмотрели её. Кроме того, мы наблюдаем не просто за любовным стремлением женщины, а за любовным подчинением могущественного создания.

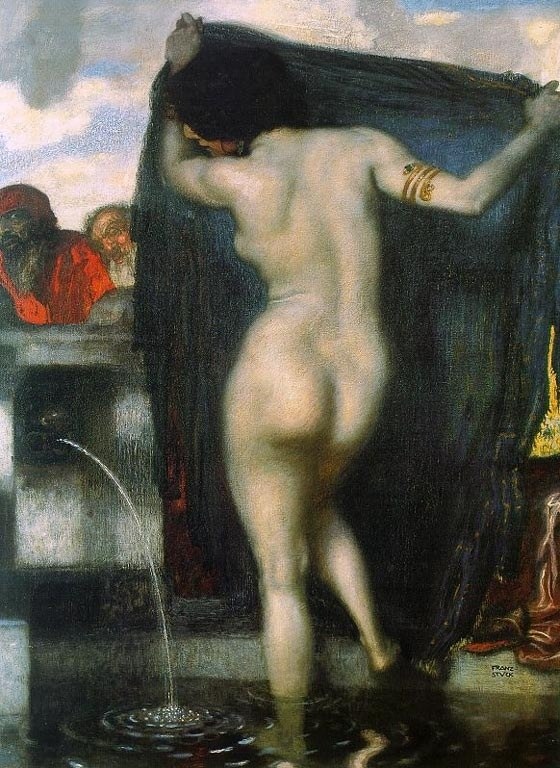

Ф. Ф. Штук, «Саломея», 1906

Мифическая дочь царя Ирода, Саломея, так очаровала танцем Ирода Антипу, что тот по её просьбе казнил Иоанна Крестителя. Она обнажена и повернута при этом телом к зрителю, в то время как картинный наблюдатель смотрит на её спину. Итак, мы видим объективацию Саломеи — она танцует для своего хозяина, наслаждается собой сквозь то, как наслаждается ей зритель. Её нагота — демоническая. Она её не стыдится, а демонстрирует. В оригинальной истории она совершает большой грех, развратом подначивая убить ближайшего последователя Христа.

Г. Дж. Дрейпер, «День и утренняя звезда», 1906

Женщина-звезда льнёт к мужчине-дню. День сменяет Ночь, и, Звезда, ярко сиявшая в темноте, хочет ухватиться за День, как за возлюбленного. Герой картины держит её одной рукой, спасая женщину от падения. Нам показывают красоту звезды: её лицо и грудь.

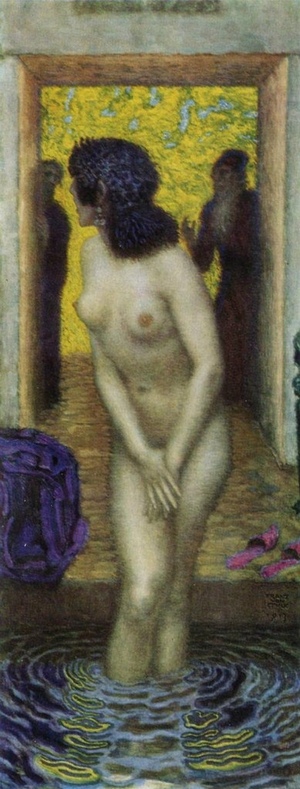

Ф. Фон Штук, «Сусанна и старцы», 1913

Сюжет Сусанны — излюбленный в живописи. Согласно легенде, старцы-судьи подглядывали за ней в саду, а затем, угрожая обвинением в прелюбодеянии, пытались добиться от неё сексуального взаимодействия. Она отказалась, и, позже, на суде её спас пророк Даниил. Франц Фон Штук посвятил два полотна сюжету. На обоих мы и сами подглядываем за Сусанной: причём от старцев она прикрыта, спиной или полотенцем, но мы видим её тело. Героиня положительна, потому что стыдлива. И тем не менее, зритель всё равно вторгается в её личное пространство. У него есть привилегия — нагота прекрасной женщины может скрываться, но ему она будет доступна всегда. Итак, Сусанна — объект наблюдения, причём как бы она ни пыталась этого избежать.

К. Сомов, «Синяя птица», 1918

Синяя птица во многих культурах считается символом удачи, посланницей небес. На картине Константина Сомова женщина в синем платье беспечно кружит по небу. Она не знает, что сзади в неё из арбалета целится сатир. В полёте женщина изображена обращённой к зрителю, кроме того, складка платья немного приоткрывает её грудь. Можно отметить контраст её действий на фоне мужчины: если он сзади целится, не заботясь ни о чём другом, то она, скорее, подвержена летящему ветру, пассивна, её внимание сосредоточено на зрителе.

Г. Бюссьер, «Нереиды», 1927

Нереиды, морские нимфы, резвятся в воде. Каждая из них активно обращена к зрителю: они демонстрируют свои тела и красоту. Взгляды девушек прикованы к наблюдателю, именно через него они переживают свои действия, оценивают себя через его реакцию.

Макс Эрнст, «Леонора в утреннем свете», 1940

Необходимо отметить, что героиня картины Макса Эрнста являлась его возлюблённой, а также художницей, которая будет представлена в этом исследовании. «Леонора в утреннем свете» — это прощальный подарок художника Леоноре Каррингтон. И он, и она, были творческим союзом, увлекающимся мистицизмом. Так, на картине Леонора исследует загадочный сад. Она пробирается сквозь волшебные заросли, её пышные волосы развеваются. Поза и взгляд женщины направлен вперёд, к зрителю.

М. Эрнст, «Наполеон в пустыне», 1941

Здесь мы видим две фигуры: слева — похожий на деревянную фигурку образ Наполеона, спрва — высокую женщину, облачённую в затейливые одежды. Облик женщины будто продолжает мотивы растений, её выдаёт лишь лицо и приоткрытое тело. В руке героиня держит такую же сказочную трубу, у конца которой вместо отверстия клюв птицы. Можно предположить, что женщина здесь олицетворяет дух природы, встреченный Наполеоном. Этот образ амбивалентен. С одной стороны, женщина здесь является независимым фантастическим персонажем, воплощением мира. С другой стороны, в этом может заключаться её объективизация — она играет для Наполеона, она разворачивает тело к зрителю.

В. Сьюдмак, «Аромат ночи», 1984

Женщина на картине Сьюдмака предстаёт воплощением особенного ночного аромата. Она соткана из небес, а её волосы — это благоухающие ветви. Она спокойно стоит в облаках, и, несмотря на то, что её взгляд направлен не к зрителю, мы видим её обнажённое развёрнутое тело.

ОНА

Э. де Морган, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», 1906

Фигура, за всеми наблюдающая — женщина-ангел, излучающая свет. Название картины отсылает к Евангелию от Иоанна строки описывают силу святости Иисуса Христа. Здесь же сияет женщина: она воплощение силы и миролюбия. Людям в кандалах под её ногами нужно лишь взглянуть на неё. Женщина сама совершает действие: не свет её окутывает, а она светится, и она является актором на картине.

М. Лорансен, «Вакханка», 1911

Вакханки — последовательницы культа Вакха, или Диониса, в Древней Греции, известные своими оргиаистичными ритуалами и вульгарным поведением. Такая героиня на картине Мари Лорансен безмятежно лежит полуобнажённой. Её тело и взгляд показаны нам, однако лишены подробностей. И всё же, можно отметить небольшую особенность: поза вакханки не совсем статична, она будто приподнимается, перебирая свои волосы, и мы как бы застигаем её во время отдыха. Она бросает на нас взгляд.

Э. де Морган, «Борей и павшие листья», 1914

Борей — бог ветра, а волшебные девушки — листья, что он сдувает. На примере этой картины мы можем проследить то, как традиция проникает в женские картины. Девушки обнажены и предоставлены взору зрителя, как позами, так и взглядами. Несмотря на то, что некоторые из них совсем не обращены к наблюдателю, они всё ещё подвергаются действию и всё ещё ощущают себя через чужой взгляд. Впрочем, не всё так просто: Эвелин де Морган часто отображала в работах угнетаемое положение женщин. Неспроста листья — это девушки, гонимые злым мужчиной.

Б. Оффор, «Девочка и ведьма», 1917

Девочка на переднем плане всячески выражает невинность и доброту. Она мечтательно смотрит прямо на нас, прижимая руки к лицу. Сзади неё — ведьма, орудующая метлой. Она совсем не заинтересована зрителем, а кажется, даже рассказывает что-то девочке, жестикулируя рукой. Что интересно, невозможно утверждать, что эта ведьма — негативный персонаж. Она улыбается, но вроде бы беззлобно, а маленькой метёлкой скорее подметает, чем колдует. Так, мы будто наблюдаем за моментом из жизни бабушки и внучки.

Р. Варо, «Красная вязальщица», 1956

На картине Ремедиос Варо есть несколько элементов, которые мы можем сравнить с прошлыми картинами авторов-мужчин. Во-первых, серая героиня сзади, сосредоточена взглядом на своём занятии — прядении. Оно, в свою очередь, как мы уже упоминали, символ женской магии. Пряжа героини превращается в красную женщину, устремляющуюся в окно, наружу. Как бы на прощание она оборачивается к зрителю. Несмотря на это, нельзя сказать, что она наблюдает или демонстрирует себя: например, её отвернутое тело вовсе не представляет из себя что-то сексуальное, а выражение лица равнодушное. Название «Красная вязальщица» намекает на то, что, прядя, серая женщина высвобождает свою духовную красную сущность. Так, на самом деле на изображении только одна героиня, причём главная: она вовсе не стремится стать объектом наблюдения, а совершает действие: не для кого-то, а для себя.

Ж. Уолл, «Любовь русалки», XX в.

Ранее, анализируя картину Уотерхауса, мы упоминали, что русалки не могут любить. Жозефина Уолл на своём полотне решает доказать обратное. Она запечатлевает счастливый момент влюблённой пары моряка и фантастической морской девы. Здесь нет мотива смертоносности или отказа от собственной мифической природы во имя любви. Женщина на картине увлечена своим возлюбленным. Она полностью отдаётся моменту, и мы видим, что её внимание по-настоящему принадлежит моряку, а не хозяину картины. Как и мужчина, она поглощена танцем.

С. Вульфинг, «Ожидание», XX в.

Две девушки у окна. Одна — олицетворение осени, смиренно сидит, погружённая в мысли о скором наступлении зимы. Рядом с ней — сияющая златовласая девушка-ангел. Она смотрит на первую героиню и почти обнимает ту крыльями. Кажется, Осень находится в ожидании смерти, и ангел утешает её. Обе женщины на картине вовлечены в момент: им важно находиться в собственных чувствах.

С. Вульфинг, «Маленькая сирена», XX в.

Сияющая девушка-сирена облачена в платье с узорами, всячески олицетворяющими её сущность. Кажется, как и в сказке, она влюблена в принца, сидящего напротив неё. Здесь у мужчины и женщины равнозначные позы: оба одинаково обращены друг к другу, а не к зрителю. Кроме того, мы можем выделить параллель между этой картиной и работой Уотерхауса «Ламия и солдат». Если ламия искала любви солдата на коленях, то здесь русалка робко подходит и берёт руку мужчины.

Л. Каррингтон, «Левитация», 1950

Волшебницы-акробатки практикуют полёты. Здесь, как и во многих работах художниц мы часто можем отметить, что, вместо того, чтобы отображать оккультность женского персонажа в символах и окружении, они предлагают помещать магическое прямо в женский образ. Так, героини картины напрямую практикуют волшебство: левитируют. Важно обозначить, что они делают это наравне с мужчинами на картине.

Л. Фини, «Омнипод, или Сирена, или Монопод», 1959

Мы снова встречаемся с образом сирены. В отличие от многих других работ, эта героиня не включена в какой-либо сюжет, будь то ворожба моряка, демонстрация своей красоты или романтические взаимодействия. Здесь сирена представляется как полностью отрешённый персонаж: она есть, и нам дали на неё посмотреть. Кроме того, хвост (или моно-конечность, к которой ссылается художница в названии) и тело героини не выражают привычной нам сексуальной красоты, которая обычно присуща сиренам, перед нами скорее фантастическое существо.

Мы уже можем заметить два основных взгляда, влияющих на сюжеты картин: перимущественно мужской и преимущественно женский. Так, через мужскую призму, героини так или иначе переживают себя или даже существуют сквозь взгляд и восприятие мужчины. Где-то они прямо красуются перед зрителем, окружая его своим вниманием, а где-то просто увлечены мужской фигурой; в общем, на женщин всегда смотрят, и они это знают. Волшебная героиня источает силу, опасную или добродетельную. В картинах «мужского взгляда» мы можем подметить, как эта сила так или иначе усмиряется через объективацию: находясь под чьим-то влиянием, будучи для кого-то, колдунья или русалка становится уязвимее.

«Непропорционально часто (хотя, очевидно, не исключительно) мы, мужчины и женщины, смотрим на женщин», — писала исследовательница Синтия Эллер в статье «Divine Objectification: The Representation of Goddesses and Women in Feminist Spirituality». [3, c. 31]

Женский взгляд в картинах отражается в смене роли женщины с объекта на субъект. Героиня на картине увлечена собой и своими действиями, присутствие зрителя на неё не влияет. Она может взглянуть на зрителя, но это не побудит женщину к изменениям. Помимо этого, оккультные героини не лишаются и не усмиряются в могуществе, а наоборот, активно используют свою силу. Также подчёркивается, что эта сила в них существует не для того, чтобы вредить мужчинам.

Термин «взгляд» выделен неспроста: не только мужчины рисуют через мужской взгляд, и не только женщины через женский. Мы отчётливо можем это заметить в работах тех художников и художниц, чей супруг или супруга так же занимались живописью. В творческих дуэтах неизбежно происходит обмен идеями и видением искусства, а потому мы прослеживаем элементы женского взгляда у Джорджа Уильяма Уотерхауса и Макса Эрнста, чьи героини не так привязаны к зрителю-хозяину с точки зрения их роли; с точки зрения их волшебной сути они представлены гораздо более человечными, менее кровожадно опасными.

Мужской взгляд в женских картинах мы можем встретить у Беатрис Оффор и Леоноры Каррингтон, чьи героини часто сильно зависимы от зрителя. На характер их оккультных героинь мужская призма влияет так, что художницы чаще выбирают заведомо «безопасных» мифических женщин, например, ангелов.