Образ Русалки в мифологии и искусстве до мультипликации

Русалка является одной из древнейших фигур в мифологии многих народов, именно из них сформировался образ который мы знаем сегодня. Поэтому, прежде чем погрузиться в мир анимационного искусства и рассмотреть интерпретации русалок в мультфильмах, важно ознакомиться с традиционными представлениями об этом существе и понять, какими виделись русалки в народном сознании и каким образом трансформировались, адаптируясь к новым художественным средствам выражения. Именно этому и посвящена данная глава — исследованию предыстории образа русалки, его происхождения и значения в культуре до появления мультипликации.

Древний мир

Одна из родоначальниц русалок — Атаргатис (Деркето) — в античности богиня плодородия в Северной Сирии. В письменных источниках ее описывали как ихтиоморфное существо- женщину сверху до бедер и с нижней частью тела, как у рыбы, иногда в сопровождении тритона. Но нет ни одного сохранного изображения Атаргатис подобного типа. Сохранились лишь антропоморфные изображения, на которых Атаргатис — со скипетром (прялками) в руках, на голове украшения (лучи, колосья, рога изобилия), присутствуют цветочные мотивы и побеги винограда, а также рыбы и львы. Эта двойственность образа богини Атаргатис, ее двоемирие, ее трансформация из одной стихии в другую — нашла отражение в ритуально-культовых практиках с родственными женскими божествами в эллинистической и римской культурах. Так, в древнегреческой мифологии она отождествляется с Афродитой (богиня любви, красоты, плодородия, вечной весны, жизни и браков), а в древнеримской — с Венерой (богиня красоты, плотской любви, плодородия, весны, процветания).

Аверс: Голова Деметрия III

Реверс: Статуя Атаргатис в фас

В любой мифологии присутствуют существа из верхнего (божественного) и нижнего (демонического) миров, черты которых проглядывают в более поздних образах русалок, порой причудливо переплетаясь. Спутницы Афродиты — Нимфы, прекрасные божественные существа, душа объекта или явления природы. Нимфы, в основном благоволили к человеку, но могли наказать обидчиков, насылая на них безумие. Были нимфы, связанные с водой: Океаниды, Лимнады, Пегаи, Наяды, Нереиды — нимфы моря, помогающие морякам, девушки в белых одеждах с золотой отделкой, коралловыми украшениями, живущие во дворце в море с отцом, любят хороводы, музыку и пение, их часто сопровождают тритоны. Нереиды олицетворение прекрасных и добрых сторон моря.

В древнегреческой мифологии встречаются Сирены символизирующие стихию и коварство моря. Верхняя часть их тела была женской, а нижняя — птичьей. У сирен был божественный голос, им они заманивали моряков, которые, заслушавшись, погибали вместе с кораблями. Сирены встречаются в «Одиссее» Гомера. В различных источниках после Гомера встречались сирены с рыбьим хвостом.

Герберт Джеймс Дрейпер. Одиссей и сирены (Ulysses and the Sirens) 1909.

В римской мифологии также встречались спутницы Венеры божественные нимфы (Лимфы — божества пресной воды) и демонические сирены, образ которых был наследован из греческой мифологии. Сперва они изображались как существо с телом птицы и женской головой, а позднее их стали представлять как полурыб-полуженщин, то есть русалок.

«Гилас и нимфы» — Джон Уильям Уотерхаус. 1896.

Западная Мифология

В западноевропейской мифологии (польской, германской, английской, французской, итальянской, ирландской, шотландской и др.) широко распространены ихтиоморфные русалки в виде морских дев (духов моря) прекрасных девушек с рыбьими хвостами, живущих в подводных дворцах. Морские девы не имели души, могли ее обрести, выйдя на замуж за человека (часто рыбака или моряка), для чего выходили на берег и принимали человеческий облик. Они считались обольстительницами, которые, расчёсывая длинные светлые волосы гребнем, могли заманивать моряков сладкоголосым пением в опасные места, после чего корабль терпел бедствие, и команда погибала.

14 век. Русалка жестикулирует. Библиотека Амброзиана, Милан, Италия

В английской культуре морских дев называют Mermaid (англ.) от среднеанглийских слов «mere» («море») и «maid» («дева»).

Русалки. 1310-1320. Псалтырь. На изображении две русалки играют на арфе и свирели. Местоположение в настоящее время: Британская библиотека, Лондон.

Скульптурные изображения русалок. Англия. начало XVI века\ конец XV века.

Германских русалок чаще называют ундинами (нем. undine), они могут превращаться в девушек, старух или становиться невидимыми.

Антуан Кальбе (1860-1944). Ундины. Точная дата написания картины неизвестна.

На испанском, французском, итальянском или польском языках русалок называют словами, произошедшими от греческого слова «сирена» (Siren, Sirène, Sirena, Syrena).

Ткань с изображением русалок. Италия. XVII в.

Героиня французских легенд Мелузина, женщина-змея, иногда изображалась и как русалка с двумя хвостами.

Мелюзина. Рисунок Джузеппе Челлини. 1886 год Иллюстрация к сборнику Габриэле д’Аннуцио «Isaotta Guttadàuro ed altre poesie»

Славянская мифология

Изначально славянские русалки антропоморфны. Русалками становятся земные девушки-утопленницы, душа которых после самоубийства не может попасть на небо. Русалками могут быть некрещёные умершие дети и девушки, умершие до свадьбы, безобразные старухи. Но всё же наиболее распространенный образ — красивая девушка, длинными (иногда зелеными) волосами, которые она любят расчесывать гребнем. Русалки живут в реке, ночью выходят на берег в поисках земной любви, бегают по полям, поют, танцуют, сидят на деревьях, заманивают мужчин в воду, щекочут их и топят: мстят бывшим возлюбленным. В образе славянской русалки сочетаются черты представителей нижнего и верхнего миров — духов воды и божества плодородия с чертами покойников. Этот дуализм проявлялся в смешении языческих обрядов с православными традициями во время русальной недели — проводов весны, связанной с Троицей. Считалось, что в это время русалки выходят из воды на землю и купаться на этой неделе нельзя, чтоб русалки не утопили. Возможно, название русалок связано с древними языческими игрищами славян — русалиями (комплекс праздников, которые проводились в разное время года, включали обряды поминовения мертвых) или же заимствовано от наименования западных поминальных обрядов Розалий.

К.Е Маковский, «Русалки», 1879.

В славянских культурах встречаются виды русалок, в разной степени благосклонные к человеку: водяница, лоскотуха (может защекотать человека), шутовка (жена чёрта, «шута»), мавка (от «навь» — смерть, у мавки часто нет кожи на спине), берегиня (связана с защитой посевов и берегов, положительно относилась к человеку), бродница (близка к берегине, охраняла броды), фараонка (внешне наиболее похожа на западноевропейских русалок т. к. имеет хвост).

Позже, вследствие проникновения западноевропейской мифологии, в славянской культуре стали чаще встречаться изображения русалок с рыбьими хвостами.

Наличник рядового окна. 1870. Россия. Нижегородская губерния.

Искусство и литература

В российском литературно-художественном поле встречаются парафразы славянских фольклорных сюжетов о русалках в виде девушек: одни принадлежат к роду человеческому (имеют душу) — наложили на себя руки из-за обмана земных возлюбленных, другие- изначально водяные духи. Утопленницы вызывают жалость и сочувствие, при этом могут выступать как мстительницы и губительницы обидчиков. Русалки «по рождению» — мистические существа, которые пытаются соблазнить человека и заманить его в ловушку. Нередко в лирическом произведении можно найти описание смеющейся русалки, особенно в тех случаях, когда ей удается месть или обман.

«Русалка» Александра Пушкина — незаконченная пьеса, начатая в 1829 г. опубликована в 1837 г. По сюжету дочь мельника любит князя и ждёт от него ребёнка. Князь отказывается жениться, и опозоренная девушка бросается в реку. Князь женится на другой и через несколько лет узнает, что мельник сошёл с ума — это обманутая возлюбленная князя стала русалкой и задумала ему отомстить. Здесь она двуногая девушка с зелеными волосами.

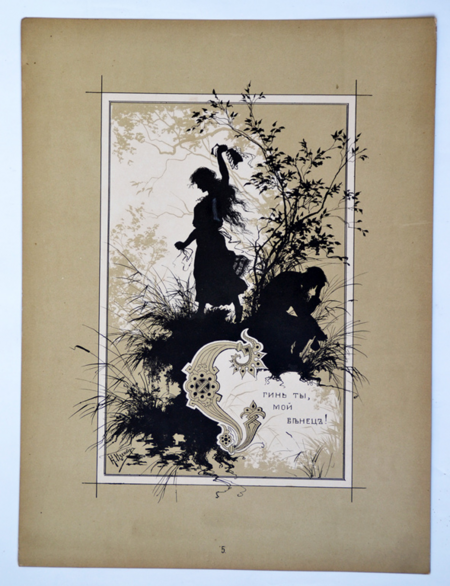

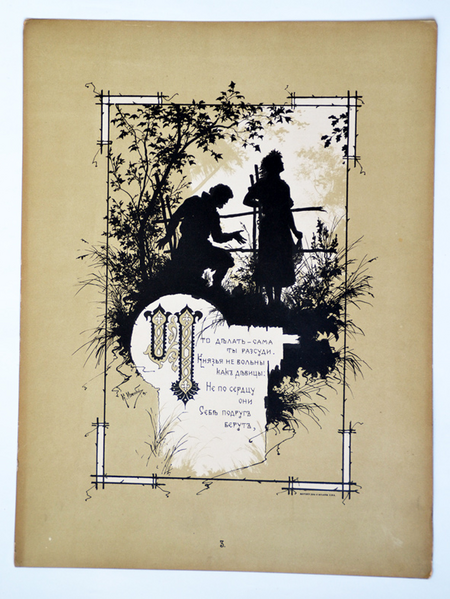

Иллюстрации к пьесе «Русалка». худ. К. Изенберг. 1889

Повесть Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (1829–1830) — история любви казака Левко и девушки Ганны. Отец Левко против свадьбы. К Левко обращается с просьбой о помощи русалка — местная панночка, утопившаяся из-за издевательств злой мачехи. В награду, утопленница помогает Левко жениться на Ганне. У Гоголя русалки -прекрасные бледные девушки, внешне не отличаются от людей. Их влекут звуки музыки.

Художник Иван Крамской, создал картину «Русалки» в 1871 г. по мотивам повести Гоголя. Примерно в это же время Илья Репин также изобразил русалок на полотне. И удивительно, что образы русалок заметно отличаются.

Русалки. Худ. Иван Крамской. 1871.

И. Е. Репин Садко. 1876

Другие литературные произведения, вдохновленные славянской мифологией:

Лев Мей. Стихотворение «Русалка». 1850 г. Русалки — прекрасные двуногие белокожие длинноволосые утопленницы, преданные возлюбленным, расчесывают волосы гребнем. Чувствительны к музыке, которая доносится из храма.

Иван Тургенев «Бежин луг» 1851 г. Русалка — девушка с зелеными волосами, светлой кожей, тонким голосом, сидит на дереве. Неизвестно, есть ли у нее рыбий хвост.

Две сказки Алексея Толстого 1912 г. о злых русалках: 1. «Русалка» — Старик влюбляется в русалку с рыбьим хвостом, выловленную из проруби, которая губит его. 2. «Иван да Марья»: Русалки-мавки живут в деревьях, водят хороводы у воды, поют. Заманивают к себе Марью, и она превращается в деревяницу (дух липы). Мавки в сказке -двуногие девушки.

Сергей Есенин. Стихотворение «Русалка под Новый год» 1915 г. о девушке, которая собирается утопиться, чтоб стать русалкой, так как возлюбленный не обращает на нее внимания. Описания русалки нет.

Саша Черный. Стихотворная сказка «Солдат и русалка». 1932 г. Русалка крадёт у солдата сапог, а солдат пытается его вернуть. Русалка- зеленая дева с жабрами и рыбьим хвостом, ей нравится гармошка. Изначально мистическое существо.

Дмитрий Ознобишин. Стихотворение «Чудная бандура». 1835 г. Русалка помогает казаку вернуть невесту. Русалка — скорее всего- утопленница, так как при звуках бандуры вспоминает о жизни на земле. Подробного описания облика нет.

Лермонтов М. Ю. Стихотворение «Русалка». 1836. Из внешности героини описываются только шелковистые кудри. В произведение показан достаточно уникальный образ славянской русалки — здесь она видит утонувшего витязя и, не имея представления о смерти, считает его спящим, а потому печалится когда тот не отвечает ей.

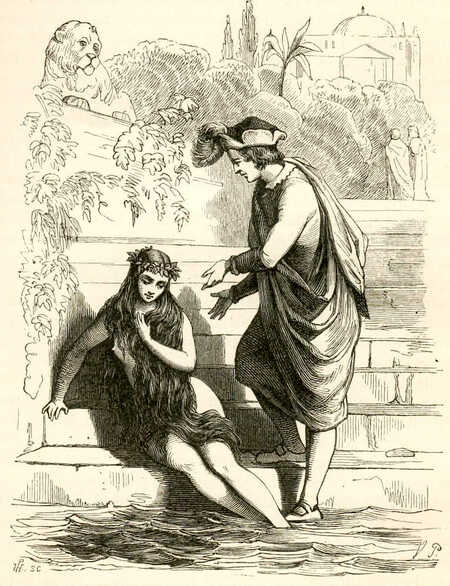

Иллюстрация к стихотворению М. Лермонтова «Русалка»

В западноевропейской литературе и изобразительном искусстве сложился навеянный преимущественно западной мифологией опоэтизированный трагический образ русалки– языческого существа, порождения водной стихии, не имеющего бессмертной души, поиски которой ведут, как правило, к драматическому финалу. При этом русалки могут умереть и исчезают после смерти. В описании преобладают синие или зелёные глаза, распущенные волосы, бледная кожа.

Смех — редкая эмоция у водных духов. Внешне это могут быть ихтиоморфные или принявшие человеческий облик русалки. Этот образ также переосмыслен многими российскими авторами литературных и художественных произведений.

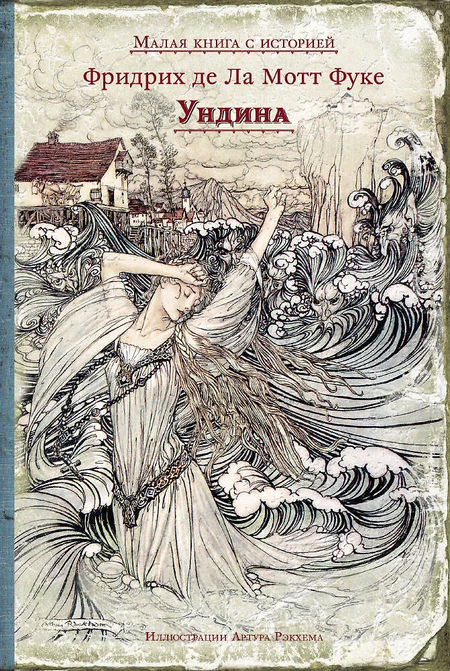

Алхимик и врач эпохи Возрождения Парацельс в 1566 году написал об ундинах, отнеся их к разряду водных духов без души, которые могут принимать человеческое обличье, вступать в брак с человеком и после замужества и рождения ребенка могут обретать душу. В дальнейшем, образ ундины вдохновил целую плеяду авторов. О ней, уже в качестве отдельной нимфы, идет речь в романтической повести «Ундина» немецкого писателя Фридриха де ла Мотта Фуке 1811 года. Ундина появляется в антропоморфном образе поющей, белокурой и голубоглазой красавицы, задорной и непосредственной. Она получает бессмертную душу, выйдя замуж за смертного рыцаря, отвергшего ради Ундины земную невесту. Заканчивается история трагически- предательством рыцаря, его гибелью и возвращением Ундины в водную стихию. Фуке черпал вдохновение из греческих мифов, европейской фольклорной традиции, в которой часто встречается образ возлюбленного, утаивающего свою вторую сущность (фея Мелюзина).

Иллюстрация Артура Рекхэма к повести «Ундина» Фридриха де Ла Мотта Фуке, Выполненные к ее первому изданию на английском языке в 1909 г.

В свою очередь повесть Фуке вдохновила других авторов в 19 и 20 веке. Жуковский, перевел сказку Фуке и так творчески ее переработал, что создал практически самостоятельное произведение — повесть «Ундина» (1830-1831). Его русалка- приемная дочь рыбака и его жены-выглядит романтической и уточенной. Она чиста «как херувим», но с порывистым темпераментом, олицетворяющим природную стихию. Уже в своем стремлении получить душу она становится одухотворенным созданием, а после замужества и обретения христианской души Ундина предстает доброй и умиротворенной.

В 1891 году вышла сказка Оскара Уайльда «Рыбак и его душа». Русалка Уайльда- обнаженная молодая белокожая золотоволосая девушка с жемчужно-серебряным рыбьим хвостом, обвитым водорослями, ее губы и уши похожи на морские кораллы. У нее нет души, и она не может полюбить влюбленного в нее молодого рыбака, пока у него есть душа. Рыбак избавляется от души, которая дана человеку Богом. И у русалки с юношей получилось любить друг друга сердцем, не имея души. Однако пару ждет трагический конец- оба умирают. В повести осмысляются вопросы соотношения любви, нравственности, религиозных догм.

Иллюстрация к сказке Оскара Уайльда «Рыбак и его душа». Джесси М. Кинг. 1915.

Самым известным произведением, вдохновленным Фуке, а также оказавшим самое широкое влияние на образ русалки в литературе и искусстве стала сказка «Русалочка» датского писателя Ганса Христиана Андерсена, 1837 года. Без преувеличения можно сказать, что эту историю полюбили во всем мире. Несмотря на то, что произведение писателя интересно читать детям, по глубине и сложности идей, заложенных автором, оно предназначено скорее к взрослой аудитории.

Это сказка о любви морской русалочки с рыбьим хвостом (в отличие от Ундины Фуке), мечтающей обладать душой, к земному принцу. Для реализации мечты и во имя любви героиня должна многим пожертвовать, испытать физические страдания. И именно наличие эпизодов жестокости и острой боли, не виданных ранее, выводят тему самопожертвования в сказке Андерсена на первый план. Символическое вознесение Русалочки в небеса в финале и получение надежды на бессмертие в качестве компенсации страданий — один из важных философских подтекстов истории. Андерсен сначала хотел просто обратить героиню в пену, но потом выбрал ее присоединение к духам воздуха, что усилило религиозный подтекст произведения и отдалило «Русалочку» от «Ундины».

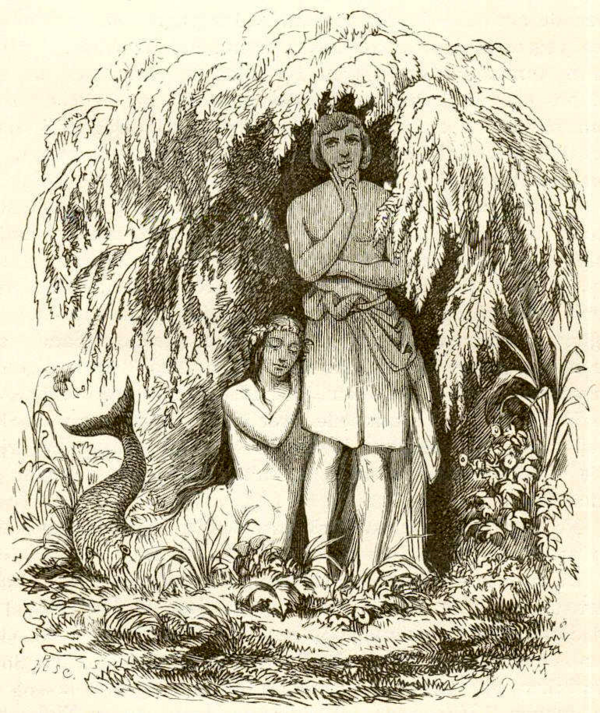

Вильгельм Педерсен. 1849. Иллюстрация к сказке «„Русалочка“ Г. Х. Андерсена

Вильгельм Педерсен. 1849. Иллюстрации к сказке «„Русалочка“ Г. Х. Андерсена

В 1913-м г. появился памятник русалочке, созданный датским скульптором Эдвардом Эриксеном. Сейчас памятник находится в порту Копенгагена.

Кинематограф

Среди первых кинематографических опытов, западных и отечественных, также встречаются фильмы о русалках.

«Русалка» (La sirène) 1904 года- фильм французского режиссёра Жоржа Мельеса. не основан на конкретной сказке о Русалке, но образ ее узнаваем

«Русалка» (1910) — короткометражный немой художественный фильм Василия Гончарова по мотивам одноимённой пьесы А. С. Пушкина.

Вывод

В каждой культуре сформировались свои сложные, визуальные и поэтические образы русалок. На микроуровне при погружении в славянскую и западноевропейскую мифологию можно найти немало пересекающихся и совпадающих деталей внешнего и внутреннего образа русалок. Но на макроуровне уровне заметна значительная разнонаправленность по некоторым моментам обобщенного образа:

Славянская русалка имеет душу. Она изначально принадлежит земному миру. Уходит с земли в воду, лишая себя жизни самовольно, то есть губит свою душу с точки зрения христианства.

Западноевропейская русалка души не имеет. Изначально принадлежит водной стихии. Покидает водный мир и переходит в мир земной. Обретает христианскую душу.

В литературе и искусстве оба мифологических варианта, присутствуют, но в процессе их взаимопроникновения, творческой переработки, авторского переосмысления во взаимодействии с запросами эпохи образы русалки также претерпевают изменения внутренне и внешне. Мотив религиозности и опасности заменяется романтическими идеалами красоты, мечтательностью, мистицизмом.

Драматические и символические сюжеты о русалках, в которых переплетались размышления на темы взаимодействия небесного и земного, идеального и реального, любви и предательства, человека и природы после Андерсена распространились повсеместно и продолжают воспроизводиться в различных формах и видах творчества. Но именно работа Андерсена послужила мощным катализатором для дальнейшего распространения «эстетики» русалок и способствовала формированию стереотипа о прекрасной, романтичной девушки, стремящейся обрести человеческое счастье ценой отказа от собственной сущности. Русалка из сказки становится символом самоотверженной любви. В дальнейшем в исследовании будет упоминаться «андерсеновская» русалка как устоявшийся образ. Основные черты такой героини: -Положительный герой. -Возраст — Девушка не младше 15 лет, не ребенок. -Внешне — стройная, неземная, с длинными волосами, имеет рыбий хвост. В цветовой гамме присутствуют оттенки синего, белого, бледность, прозрачность. Глаза, отражают цвет глубокого моря. -характер- утонченная, возвышенная, романтическая, её притягивает мир людей.