Субъективная камера как инструмент для создания напряжения

Позиция жертвы

Одним из самых распространенных способов применения субъективной камеры в кинематографе является съемка от первого лица в произведениях жанров хоррор или триллер. Нарушая дистанцию между зрителем и героями и переводя наблюдателя в позицию «жертвы», режиссер стремится увеличить напряжение и тревогу. Этот прием создает эффект присутствия, когда зритель больше не просто свидетель событий, а их непосредственный участник. В данном случае использование субъективной камеры направлено даже не на демонстрацию каких-либо физических ощущений героя, а на попытку вызвать страх у зрителя.

«Птица с хрустальным оперением» 1970, реж. Д. Ардженто

В случаях, где зрителю предлагается взглянуть на мир глазами протагониста, главная цель субъективной камеры — ограничить обзор, поставить его на место беззащитного и ничего не подозревающего героя. Вид от первого лица в подобных сценах вызывает эффект, схожий с сонным параличом — мы, как зритель, видим и осознаем опасность, но не можем ничего сделать, поскольку тело, которому принадлежит взгляд на сцену, нам не подвластно.

«Хэллоуин» 1978, реж. Д. Карпентер

«Хэллоуин» 1978, реж. Д. Карпентер

«Зловещие мертвецы» 1981, С. Рэйми

Стоит отметить детективный триллер «Окно во двор» А. Хичкока за необычный подход к повествованию с визуальной точки зрения. Из-за того, что действие фильма разворачивается в замкнутом пространстве — а именно в пределах двух домов — за всем происходящим зритель наблюдает с одной точки — из окна главного героя. А профессия героя (фоторепортер) позволяет ключевые моменты через призму камеры. Таким образом выходит, что и герой, и зритель оказываются в замкнутом пространстве, обзор на окружающий мир из которого ограничен объективом камеры.

«Окно во двор» 1954, реж. А. Хичкок

Зритель вынужден смотреть на мир глазами героя, разделяя его вынужденную неподвижность. В итоге, «субъективным кадром» становится всё видимое пространство, а напряжение рождается именно из того, что нам, как и герою, доступны лишь фрагменты происходящего, что играет на руку детективной составляющей фильма.

«Окно во двор» 1954, реж. А. Хичкок

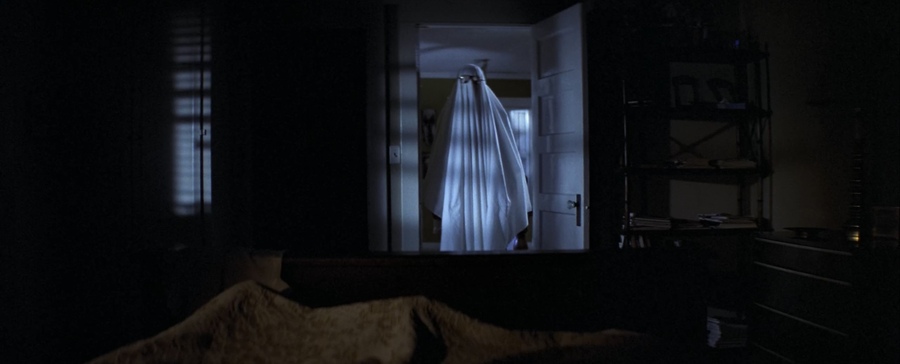

Позиция антагониста

В другом случае зритель оказывается в позиции антагониста и наблюдает за действиями жертвы глазами убийцы. Так зритель невольно становится «соучастником» преступления, и опять же не имея возможности никак повлиять на исход событий, зритель вынужден лишь наблюдать. Нередко такая съемка используется, чтобы более «красочно» запечатлеть кровавое происшествие и заглянуть в глаза жертвы в последний миг ее жизни.

В фильмах джалло — итальянском поджанре хоррора — вид от лица антагониста используется особенно часто. Связано это с тем, что по канонам джалло не только лицо, а в целом силуэт убийцы принято скрывать до самого финала, чтобы зритель не имел возможности догадаться о личности злоумышленника. Таким образом все убийства происходят, грубо говоря, без участия самого убийцы, а за событиями таких моментов можно наблюдать только с перспективы маньяка. Это позволяет одновременно и повысить уровень интриги, и поставить зрителя в непривычное, несколько извращенное положение.

«Кошка о девяти хвостах» 1971, реж. Д. Ардженто

«Птица с хрустальным оперением» 1970, реж. Д. Ардженто

Нередко через субъективную камеру показан процесс «слежки» за жертвой. Такие кадры усугубляют уязвимое положение персонажа, за которым следят — зритель, в отличие от жертвы, может предугадать мотивы антагониста. Подобные сцены часто сопровождаются тяжелым закадровым дыханием.

«Кроваво-красное» 1975, реж. Д. Ардженто

«Молчание ягнят» 1991, реж. Д. Демми

Нередко с помощью субъективной камеры бывает показаны отрывки из жизни антагониста, которые играют важную роль в сюжете или раскрытии самого антагониста как личности, но узнать об этих эпизодах зритель может только «из глаз» злодея. Так могут быть реализованы флешбеки персонажа, его некая предыстория, или же убийства, оставшиеся «за кадром» для главных героев.

«Четыре мухи на сером бархате» 1971, реж. Д. Ардженто

«Четыре мухи на сером бархате» 1971, реж. Д. Ардженто

«Кроваво-красное» 1975, реж. Д. Ардженто

Наличие рук в кадре придет ощущение «слияния» с персонажем, от лица которого ведется повествование. Подобные кадры лишают антагониста абстрактности, делая угрозу физически осязаемой, но при этом редко раскрывают его личность полностью.

«Хэллоуин» 1978, реж. Д. Карпентер

«Четыре мухи на сером бархате» 1971, реж. Д. Ардженто

С антагонистом, а то бишь с камерой, также могут общаться другие персонажи, но ответа от антагониста, как правило, следовать не будет, опять же для сохранения анонимности последнего.

«Четыре мухи на сером бархате» 1971, реж. Д. Ардженто

Ограниченность вида от первого лица работает на усиление тревожного эффекта от сцены. Зрителя дезориентирует тот факт, что большая часть пространства остается за кадром, приходится лишь догадываться о дальнейших действиях антагониста. Более того, подобный прием позволяет сфокусировать внимание зрителя в конкретной точке, что совпадает с точкой внимания антагониста.

«Хэллоуин» 1978, реж. Д. Карпентер

«Молчание ягнят» 1991, реж. Д. Демми

«Зловещие мертвецы» 1981, С. Рэйми

Кинокартина «Глаза Лоры Марс» И. Кершнера возводит работу с перспективой от первого лица на новый уровень. В основе сюжета лежит внезапно открывшаяся способность главной героини видеть преступления, совершаемые антагонистом, его глазами. Лору ужасает увиденное, но она никак не может прекратить видения или напрямую воспрепятствовать убийствам, что побуждает героиню начать расследование.

«Глаза Лоры Марс» 1978, реж. И. Кершнер

Сцены, запечатленные с перспективы убийцы, отличаются размытым, немногого «мыльным» эффектом и приглушенной цветовой гаммой. Таким образом режиссер может как отделить реальность от видения, так и подчеркнуть нездоровое, помутненное/бредовое состояние антагониста в момент убийства.

«Глаза Лоры Марс» 1978, реж. И. Кершнер

«Глаза Лоры Марс» 1978, реж. И. Кершнер

Фильм «Зловещие мертвецы» режиссера С. Рейми отличается присутствием в нем сцен, показывающих мир глазами не персонажа, а бестелесной сущности. Антагонист в фильме является не человеком или монстром, а неким абстрактным злым духом, способным вселяться в людей или контролировать объекты, но не имеющим собственного тела. Несмотря на это, «зло» все еще может видеть окружающий мир и передвигаться по нему, а потому зритель способен взглянуть на происходящее глазами самой сущности или людей, в которых она вселилась.

«Зловещие мертвецы» 1981, С. Рэйми

«Зловещие мертвецы» 1981, С. Рэйми

Особенностями таких кадров является невероятно быстрое движение камеры и размытие кадра по углам для придания эффекта «стремительности» двигающиеся сущности. В отличие от субъективной камеры, которая предполагает вид от лица человека, в данном случае камера не трясется, имитируя шаги, а движется безостановочно, словно в полете, причем камера часто расположена довольно низко, почти на уровне земли, что придает «анималистичности» существу за кадром.

«Зловещие мертвецы» 1981, С. Рэйми

Таким образом использование субъективной камеры отлично работает в сценах, требующих повышенного напряжения. С помощью кадров от лица жертвы можно добиться ощущения беспомощности и некоторой клаустрофобии; дав зрителю роль антагониста же появляется как возможность рассказать историю с новой, неожиданной стороны, так и шанс стереть границу между преступником и наблюдателем, сделав зрителя соучастником ужасных деяний.