Выражать себя — это часть человеческой сущности. Лишить человека голоса — значит сказать ему, что он не является участником общества; в конце концов, это отрицание человечности. [1]

Визуальное исследования «Образ казённого дома в искусстве XXI века» является теоретической подготовкой к выпускной квалификационной работе «Казенный дом» — двухчастной выставке по результатам художественной лаборатории, направленной на изучение истории XX века в усадьбе Знаменское-Раёк Тверской области. После перехода усадьбы советской власти в 1920-х годах, в здании бывшего дворянского фамильного гнезда располагались в разное время многочисленные казенные учреждения: госпиталь, приют для беспризорников, колония для несовершеннолетних, во второй половине XX-го века — санаторий и профилакторий для работников местного завода. Лаборатория фокусируется на времени, когда в усадьбе выстраивался новый порядок, направленный на структуризацию и эффективную работу закрытого учреждения. Для более полного погружения в тему «тотальных институций» исследование приводит широкий спектр примеров осмысления «казенности» через проживание травмы, преобразование пространства и взаимодействие с сообществами обитателей подобных «домов».

Усадьба Знаменское-Раёк. Фотография ок. 1950-х

Опыт XX века во многом заложил основы для функционирования «тотальных институций» (о более подробном значении этого термина речь пойдет ниже) и доведения их до абсолюта. Отголоски порядков казенных учреждений проникли в ежедневность, повлияли на самовосприятие сотен тысяч (если не миллионов) людей и в какой-то форме сохранились до сих пор. Для исследования отбираются те проекты, которые были созданы в XXI веке: дистанция от событий прошлого, пусть даже и не очень большая, предоставляет художникам большее пространство для рефлексии, возможность взглянуть на явление с новой точки зрения. Авторы, которые обращаются к партиципаторным практикам, работают со стереотипами о жителях казенных домов, укоренившимися в далеком прошлом. Выход за рамки системы, опыт общения с культурными институциями разных стран позволяет художникам российской арт-сцены преодолевать стигматизацию угнетенных социальных групп, что в XX веке было, как минимум, проблематично с точки зрения доступности. Доктор исторических наук Иван Упоров утверждает[2], что сравнительная открытость стала свойственна российским тюрьмам только в 90-х годах прошлого века: советская власть не стремилась обсуждать тему публично.

География исследования не ограничивается какими-либо строгими рамками, однако особенно акцентируются проекты, созданные в российском контексте, так как художественная лаборатория реализуется в России и учитывает региональную специфику. Кроме того, ощущение доступности работы с маргинализированными сообществом пространствами на западе подчеркивает недостаток подобных проектов (или их освещения в СМИ) в отечественных практиках.

Главным принципом отбора работ была их связь с «казённостью», закрытыми учреждениями, в которых царит тотальный контроль и покинуть которое добровольно практически невозможно. Было необходимо рассмотреть разнообразные практики, начиная с индивидуальных высказываний художников, осмысляющих собственные переживания, вызванные столкновением с институтами, и заканчивая инициативами, позволяющими выстроить коммуникацию с изолированными учреждениями группами.

Идея исследования формировалась и уточнялась по ходу изучения современных практик взаимодействия с маргинализированными сообществами в российском контексте. «Казенный дом» в этой книге интересен больше не с точки зрения структуры самой институции, а взгляда «снаружи» или, что более важно, «изнутри» — голосов тех, кто чувствует свою причастность к структуре или влияние учреждения на человека и его самовосприятие. Накладывая свой отпечаток, место способно расчеловечить, лишить ощущения агентности, повлиять на всю последующую траекторию жизни человека и его отношения с окружающими. Незащищенность таких групп усугубляется с невозможностью репрезентации, отсутствием интереса или желания услышать другого. Искусство среди прочего может стать инструментом поддержки и адаптации, предложить альтернативу равнодушию и рутине. Российские авторы, о которых пойдет речь в исследовании, неоднократно задаются вопросами: какова роль художника и куратора в социальной сфере, возможно ли создать целостное произведение искусства во взаимодействии с теми, кого принято считать «аутсайдерами», и насколько вообще актуален и справедлив термин «аутсайдерское искусство»? Практики, представленные в разных главах, дают разные варианты ответов на эти вопросы, но всех их объединяет одно — каждая из художественных инициатив направлена на «прорыв» через стереотипы и маргинализацию, на поиск способов репрезентации и возвращения индивидам, заключенным в «казенный дом», чувства принадлежности самому себе.

УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Перед тем, как перейти к самим главам, стоит обозначить: что именно мы считаем «казенным домом», каковы его основные характеристики? Ответить на этот вопрос помогают труды философов и социологов. Большую роль в структурировании исследования сыграл такой термин, как «тотальные институты». Это понятие впервые появляется в одноименном труде американского социолога Эрвина Гофмана, изданном в 1963 году [3]. Ученый считает тотальными институтами пространства, в которых течение жизни его обитателей подчинено строгому распорядку. Главной характеристикой таких мест становится изоляция жителей от окружающего мира, пребывание на протяжении долгого времени в одной среде, четко обусловленной сводом правил. В книге «Тотальные институты. Очерки о социальной ситуации психически больных пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений» Гофман разбирает те процессы, которые постепенно приводят обитателей подобных учреждений к состоянию повиновения; как воздействие всеобъемлющего контроля в сочетании с изоляцией меняет восприятие человека.

Многообразие тотальных институций социолог разделяет на несколько категорий [4]:

1. Те, в которых осуществляется уход за людьми, потенциально не опасными для общества (Пример: дома престарелых)

2. Те, в которых осуществляется уход за людьми, потенциально (неумышленно) опасными для общества (Пример: психиатрические лечебницы, туберкулезные санатории)

3. Те, которые ограждают общество от потенциально опасных индивидов и применяют к заключенным санкции (Пример: тюрьма, лагерь для военнопленных)

4. Те, которые играют важную роль в эффективном функционировании процессов (Пример: рабочие лагеря)

5. Те, обитатели которых осознанно отгородились от общества (Пример: монастыри и аббатства)

Стоит сделать ремарку, что работа Гофмана была издана в 1963 году, когда не считалось обязательным считаться с идеями инклюзии, не получившими на тот момент широкого распространения (по этой причине автор исследования может не разделять полностью точку зрения социолога относительно второго типа учреждений).

Гофман перечисляет характеристики, свойственные тотальным институтам. В них, ожидаемо, входит ограждение обитателей от окружающего мира, проявляющееся не только в физических, архитектурных элементах, но и в моральном воздействии на индивида. Второй пункт — требование синхронности от всех «участников процесса», подчинения единому распорядку, не имеющего исключений ни для кого. Третий — наличие четкого расписания, которое направлено на эффективное действие самой институции[5].

Кроме того, социолог подчеркивает зависимость двух групп, сосуществующих в учреждении: те, кто осуществляют надзор, и те, кто этому надзору подчиняются. В рамках института невозможно представить одну без другой. Между тем, обе эти группы разделяет ощутимая социальная дистанция, подпитываемая чувством власти над другим человеком и чувством зависимости, превосходства другого над тобой. Институция ставит знак «равно» между собой и контролирующей группой: ее интересы неотделимы от интересов «персонала», а «персонал» воспринимает себя частью «стен», самого «здания»[6]. Задачи, само присутствие этого учреждения неизбежно влияет на восприятие себя самого, в какой бы группе ты не находился:

«В нашем обществе они [институты] представляют собой дома для принудительного изменения людей: в каждом из них ставится естественный эксперимент по определению возможностей воздействия на человеческое Я»[7]

С точки зрения человека, попадающего в группу «постояльцев», как называет их Эрвин Гофман, происходит подобие инициации, «гражданской смерти»[8]: индивид оказывается огражденным от привычного течения жизни, в случае тюрьмы — лишается определенных прав и свобод, имущества. В институции он выстраивает свою жизнь заново, в соответствии со своим новым социальным статусом и расположением в строгой иерархии. Перечисляя возможные сценарии морального унижения, через которые проходит человек в процессе инициаций, Гофман приходит к выводу:

«Какими бы ни были форма или источник этих унижений, индивиду приходится осуществлять действия, символическое значение которых несовместимо с его представлением о себе. Распространенным примером такого рода умерщвления Я является ситуация, когда индивиду изо дня в день приходится жить чуждой ему жизнью — исполнять роль, лишающую его идентичности»[9].

Другой практикой, которая способствует перерождению человека в новом статусе, социолог считает нарушение собственной неприкосновенности, что контролировать, будучи «постояльцем», невозможно:

«Во внешнем мире индивид способен не допускать контактов между объектами, с которыми связано его самоощущение, — например, своего тела, своих непосредственных действий, своих мыслей и некоторых личных принадлежностей — и инородными загрязняющими вещами. Но тотальные институты вторгаются на эти территории Я: граница, которую индивид выстраивает между собой и окружающей средой, нарушается, и материальные воплощения Я оскверняются»[10].

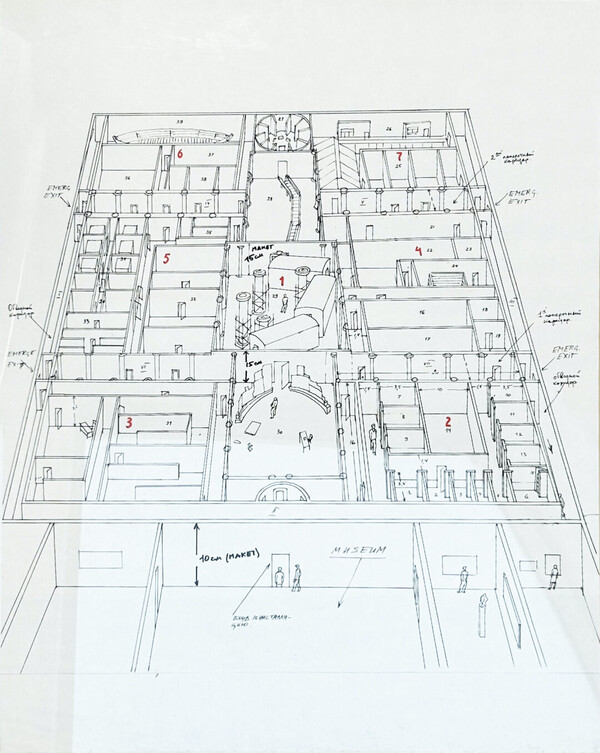

Макет и чертёж «сверхтотальной инсталляции» Ильи и Эмилии Кабаковых. Впервые показана в 1999 году

Неизбежным аспектом процесса становится и то, что человек вынужден вступать в систему принудительной социализации, искать поддержки или в целом взаимодействовать с окружающими людьми, не имея возможности выбора. В последующих главах Гофман описывает систему санкций и поощрений, которые влияют на пребывание индивида в институции, выступают инструментом оценивания и разделения групп «постояльцев» в соответствии с их «качествами», подчеркнутыми учреждением.

Похожую идею описывает и философ Мишель Фуко в своей работе «Надзирать и наказывать», когда говорит о всеобъемлющей дисциплинарной власти, которая пронизывает все аспекты жизни в казенных учреждениях. Фуко называет систему санкций «экзаменом»[11], которому подвергаются все обитатели институций без исключения: в соответствии с «экзаменом», каждому отводится свое место, наиболее эффективное для достижения поставленной властью цели. Совокупность информации о заключенным позволяет добиться максимальной экономической выгоды.

Фуко приводит в качестве образцового примера дисциплинарной власти проект «Паноптикума» английского мыслителя Иеремии Бентама. Бентам разработал чертеж тюрьмы таким образом, чтобы власть могла наблюдать за всеми своими заключенными: в то же время заключенные бы не видели самих стражников, но все время ощущали бы присутствие силы, следящей за ними. По мнению философа, такая структура вполне функционирует и сейчас в другом масштабе, на уровне государства: оно контролирует все, даже те группы общества, которые в прошлом считались «неэффективными»[12]. Потребность в учете приводит к созданию сводов правил и санкций в случае их неисполнения, разделению социума по степени «полезности». «Казенные дома» в таком контексте выступают как элементы масштабного механизма, на котором зиждется структура власти.

Паноптикум. Чертеж Иеремии Бентама. 1791

При анализе массива работ, посвященных образу «Казенного дома», можно постепенно прийти к выводу, что несмотря на большой процент проектов, которые используют закрытые учреждения в качестве «декорации», «сеттинга», в подавляющем числе случаев у художественного высказывания есть герои: либо сами создатели произведения, либо те, о ком они размышляют и над кем рефлексируют. Эти герои могут быть изначально невидимыми, оставаться «за кадром»: но, тем не менее, их присутствие ощутимо. В контексте подготовки выпускной квалификационной работы (а также специальной программы к ней, направленной на взаимодействие с группами, находящимися в изоляции) становится очевидна необходимость предоставления права голоса, возможности рассказать собственную историю. Пусть даже не напрямую, но заявить о собственном существовании, о пройденном опыте, страхах, сложностях и надеждах.

О СТРУКТУРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главы исследования делятся по «локациям». Ограниченность выбранных пространств (из-за их многообразия) определяется связью с объектом исследования выставочного проекта и соотносится с реальными структурами, которые размещались в усадьбе в XX веке. Структура работы выглядит следующим образом: введение, 4 главы, посвященных «месту», заключение-вывод.

На обложки глав помещены фрагменты работ Алексея Сахнова — одного из участников проекта «Широта и долгота», который занимается популяризацией искусства художников, живущих в ПНИ.

Введение

Определив разделение тотальных институций, которые приводит Гофман, удается выстроить подобие «градации» отношения общества к обитателям учреждения по степени «опасности» индивидов, то есть — маргинализированности в глазах окружающих. Кроме того, учитываются теоретические представления Фуко о санкциях и делении в соответствии с «эффективностью», которые в структуре воплощаются практически буквально в переходе от «надзирать» — к «наказывать».

Исторический контекст

В первом, подготовительном разделе приводится краткая историческая справка о том, как появлялись и видоизменялись закрытые учреждения с Нового времени до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что подобия «казенных» домов существовали в разных формах еще до нашей эры и, конечно же, широко использовались в Средние века, более знакомый и понятный нам образ тотальной институции начинает складываться именно с XVII–XVIII века. В главе рассматриваются корни возникновения подобных учреждений, этапы их трансформации, и, коротко — то, как тотальные институции выглядят в большинстве стран сейчас. Так как объем информации, известной об истории «казенных домов», велик, в качестве подготовительной исторической справки к основным главам приводятся наиболее важные по мнению историков и социологов этапы трансформации учреждений.

Больница

В главе, посвященной больнице, определяются причины, по которым индивид, отгороженный больничной стеной также подвержен маргинализации. Рассматриваются инициативы художественных объединений, направленные на поддержку оказавшихся в изоляции людей через обозначение их видимости. Кроме того, приведен пример масштабного проекта по преобразованию среды, подчеркивается важность универсальных подходов, ответственность авторов за доступность и контакт со своей аудиторией. Завершает главу рассказ об акции, которая преодолевает границы ради художественного жеста и концептуально «переносит» ее участника в состояние поэтической трансформации.

Дом престарелых

Раздел «Дом престарелых» фокусируется в первую очередь на партиципаторных проектах: совместном дополнении среды через нарушение правил, создании концептуальных произведений искусства, вступающих в диалог с известными его деятелями. Кроме работ-взаимодействий представлены художественные серии, главной целью которых становится попытка побудить зрителя выстраивать нарративы для героев, сформировать с ними эмоциональную связь.

Приют-интернат

Большая часть главы «Приют-интернат» посвящена проекту, поддерживающему художников из российских ПНИ, способу структурировать выставки с их произведениями и показывать многообразие техник и артистического видения. Так как акцент всего исследования ставится на взаимодействии с сообществами, способами репрезентации через искусство самих людей, в разделе не упоминаются многочисленные работы акционизма, подчеркивающих распространенность бесчеловечных условий для жизни в ПНИ (в частности, акции Катрин Ненашевой[13] — арт-активистки и художницы). Кроме «локации» интернатов, в которых живут люди с особенными потребностями здоровья, также упоминаются приюты для беспризорных детей: рассматривается то, как кураторы выстраивают коммуникацию с беспризорниками, воспринимают свою социальную роль и ищут способы создания художественного высказывания, избегая нравоучений и «сердобольности».

Тюрьма

Наконец, в разделе «Тюрьма» осмысляются две стороны работы с образом институции, которая кажется самой парадоксальной из перечисленных: она сочетает в себе и мифологизированность, полную изоляцию от мира, и повсеместную невидимую дисперсию (по крайней мере, в российском контексте) во всех сферах жизни общества. Приводятся примеры как масштабных медийных проектов, направленных, кроме акта солидарности, на информирование общества о проблеме; так и менее известных инициатив, сфокусированных на небольших группах участников, не получающих большой поддержки и признания.

Заключение

«Заключение» подытоживает перечисление многообразия художественных практик и озвучивает вывод о необходимости подобных проектов репрезентации социально незащищенных групп общества. Изолированные в стенах учреждений, люди оказываются куда более уязвимыми и подверженными тотальному контролю власти, теряют чувство субъектности, становятся все более маргинализированными в глазах окружающих, попадая в замкнутый круг. Искусство может быть направлено на преодоление дистанции, разрушение стен «дома» и принятию другого человека. Искусство может расширяться, приобретать новые имена, становящиеся откровениями, когда игнорирование и стигматизация сообществ перестанут быть повсеместными.

[1] — Вэйвэй А. // Сайт aiweiwei.com [Электронный ресурс: Ai Weiwei Films]. Дата обращения — 6.11.25

[2] Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв. Историко-правовой анализ тенденций развития.// СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. [Электронный ресурс: https://k.twirpx.link/file/878132/]// Дата обращения: 1.11.25

[3] Гофман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений // пер. с англ. А. С. Салина; под ред. А. М. Корбута. Москва: Элементарные формы, 2019

[4] Там же — с. 33

[5] Там же — с. 32-34

[6] Там же — с. 35-38

[7] Там же — с. 41

[8] Там же — с. 44

[9] Там же — с. 51

[10] Там же — с. 52

[11] Фуко М. Надзирать и наказывать. Перевод с фр. И. Наумова; под ред. И. Борисовой. Москва: Ad Marginem, 1999

[12] Там же — с. 295-299

[13] Ненашева К. Здесь, там, везде. Межпространство как пародия на образ действия [Электронный ресурс. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/78/article/1706]// Художественный журнал. № 105. 2018. Дата обращения: 3.10.2025

Усадьба Знаменское-Раек в 1950-х. Предоставлено Всероссийским историко-этнографическим музеем в Торжке.

Макет «Сверхтотальной инсталляции» Ильи и Эмилии Кабаковых. [изображение]// Sobaka.ru (URL: https://static.sobaka.ru/images/image/01/82/73/29/_normal.jpg?v=1719922785). Просмотрено: 14.11.2025

Чертеж «Сверхтотальной инсталляции» Ильи и Эмилии Кабаковых. [изображение]// Sobaka.ru (URL: https://static.sobaka.ru/images/image/01/82/73/32/_normal.jpg?v=1717596829). Просмотрено: 14.11.2025

Схема Паноптикума, зарисованная И. Бентамом.[изображение]// Researchgate.net. (URL: https://www.researchgate.net/profile/Valerie-Bugni/publication/249985964/figure/fig8/AS:1164729573748737@1654704578449/Benthams-Plan-and-Text-for-the-Panopticon-Penitentiary-1787.ppm). Просмотрено: 10.11.2025