«Присутствие мужчины держится на обещании силы, которую он воплощает. Если это обещание внушительное и убедительное, то и присутствие его заметное. Если же оно скромное или неубедительное, то и место мужчина занимает соответствующее. Обещанная сила может быть моральной, физической, эмоциональной, экономической, социальной, сексуальной, но в любом случае ее объект внеположен самому мужчине. Мужское присутствие говорит о том, что он может сделать тебе или для тебя» [1, с. 78]

П. П. Рубенс, «Суд Париса», 1639

«Напротив, характер присутствия женщины выражает ее собственное отношение к себе и определяет, что с нею может или не может быть сделано. Ее присутствие выражается в ее жестах, голосе, мнениях, высказываниях, одежде, избираемом окружении, вкусе; на самом деле буквально все, что она делает, влияет на характер ее присутствия <…> Но за это женщине пришлось поплатиться раздвоением личности. Женщина должна постоянно наблюдать за собой. Она практически все время носит с собой образ самой себя» [1, с. 79]

Такие различия в живописной роли женщины и мужчины определяет Бергер. Если мужчина на картине выступает как актор, лицо действующее, то женщина является скорее лицом присутствующим. Это, пожалуй, привычный взгляд на женскую роль в широком культурном контексте. Так, она важна, без неё не обойтись, но она скорее объект: воздыхания, наблюдения, ненависти и так далее. Интересно то, как, согласно выводу Бергера, женщины, в силу длительного существования в этом устоявшемся контексте, сами переняли такой способ восприятия. Как бы ни было сильно желание стать актором, укоренившиеся идеи о собственной роли в качестве объекта просочатся в изображение.

«Когда живописная традиция сделалась более светской, обнаженную натуру стали изображать и в рамках иных тем. Но во всех случаях сохраняется впечатление, будто предмет изображения — женщина — осознает, что на нее смотрит зритель. Она обнажена не сама по себе. Она обнажена в глазах зрителя. <…> Однако ее нагота не является выражением ее собственных чувств; это знак ее подчинения чувствам и желаниям владельца. (Владельца и картины, и женщины.)» [1, с. 89]

Здесь выражена мысль о роли наготы женщины в живописи. В отличие от мужской, она не является самостоятельной, идейной и сильно сюжетно обоснованной. Она скорее выступает как услада для зрителя-мужчины, как мотив стыда, вменяемого женщине. Бергер ярко подчеркивает разницу между голой и обнажённой натурой: быть голым — значит быть самим собой, а быть обнажённым — значит быть увиденным, уличённым кем-то. Так, мы снова замечаем мотив объективации. Обнажённость в живописи, как и любой элемент, — это не случайность, а способ условного выражения, в данном случае, переживания собственной сексуальности и уязвимости.

Ф. Трюта, «Обнажённая на шкуре пантеры», 1844

«Это правда, что порой такого рода картины изображают еще и мужчину-любовника, однако внимание женщины редко направлено на него. Очень часто она смотрит мимо него или вовне, на того, кто считает себя ее настоящим любовником: на зрителя-владельца. Существовала и отдельная категория частных порнографических картин (особенно в XVIII веке), на которых изображались пары, занимающиеся любовью. Но даже в отношении таких картин очевиден факт, что зритель-владелец в своих фантазиях призван вытеснить изображенного там мужчину — или идентифицироваться с ним» [1. c. 107]

Продолжая тему женской наготы, Бергер подчёркивает, что в случае изображения обнажённой женщины в паре с мужчиной-любовником, она всё ещё остаётся объектом для мужчины-зрителя, её истинным хозяином. Под пристальным взглядом «главного» мужчины женщина не может позволить себе обратить внимание на кого-либо ещё. Её самость определяется только сквозь призму истинного наблюдателя.

Далее необходимо выделить традиционные черты магической женщины в изобразительном искусстве. Для этого обратимся к «Появление ведовства. Печать и визуальная культура в Европе шестнадцатого века» Чарльза Зика.

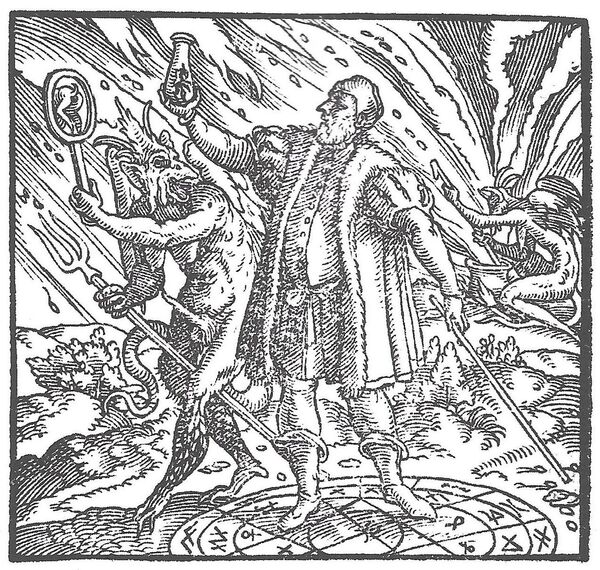

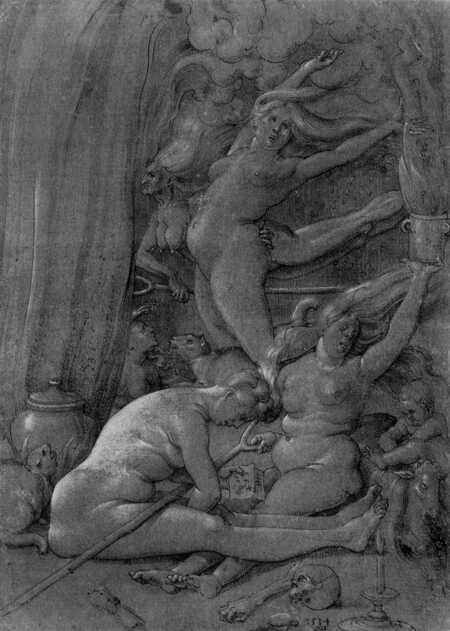

«Мужчина-маг полностью одет. Он принимает властную позу, словно врач, судья или учитель. В его руках волшебная палочка и склянка, он защищён магическим кругом, начерченным на земле. Он — жертва обмана Дьявола и иллюзорной власти. Образ ведьмовства, однако, — это обнажённое женское тело, склонившееся над кипящим котлом и лихорадочно орудующее кухонной палочкой, одновременно и естественный, и разрушительный» [2, с. 98]

Сравнение образов магических мужчины и женщины Автор неизвестен, обложка книги Л. Миллига «Der Zauber Teuffel», 1564 (слева) | Ганс Бальдур Грин, «Шабаш ведьм», 1514 (справа)

Так, Зика сравнивает изображение магической женщины и мужчины в искусстве XIV века: если женщина — это сосуд дьявола, то мужчина — его жертва. Кроме того, исследователь упоминает дуальность женщины-колдуньи: в сюжетах она изображается с традиционными женскими элементами, такими как поварские принадлежности, однако используются они в деструктивном контексте.

Автор выделяет следующие черты изображения ведьмы: - агрессивная сексуальность (распущенные волосы, отсутствие одежды, демонстрация гениталий, развратность) - обладание «мужской силой» (кража или насильственный захват традиционно мужских принадлежностей, верховая езда, наличие фаллических предметов) - предметы-символы (котёл, прялка или веретено, дым, огонь, ритуальные чаши, мётлы) звериная, нечеловеческая природа (окружённость животными)

Ведьмы изображались в негативном контексте. Зика, ссылаясь на историко-культурный контекст, рассуждает, что образ ведьмы — не что иное, как религиозный страх общества перед женской сексуальностью и силой. Ведьма — это совокупность черт, которые женщинам иметь по меньшей мере неприлично. Например, инициативность, эмоциональность, особенно негативная, вожделение. Более того, к чертам, которые не должны быть связаны с женщиной, связывают неспособность к деторождению. Отсюда, например, образы ведьм-старух — прямая аллюзия на женщину, прошедшую менопаузу.

Именно эти фундаментальные черты европейской традиции в живописи мы возьмём за гипотетические и подвергнем анализу в исследуемых работах.