Архитектор другой гравитации

Вячеслав Иванович Локтев (1934 г. — 2018 г.) предстает перед нами не просто как значительный советский и российский архитектор, но как один из немногих, кто на протяжении всей жизни стремился нарушать привычные рамки, сочетать историю и авангард, называть невозможное возможным.

Вячеслав Иванович Локтев родился в 1934 году в Москве. Мать — балерина. Отец — крупный авиационный инженер в конструкторском бюро Туполева. Готовил сына в авиационный институт, но тот выбрал профессию архитектора и в 1952 году поступил в МАРХИ.

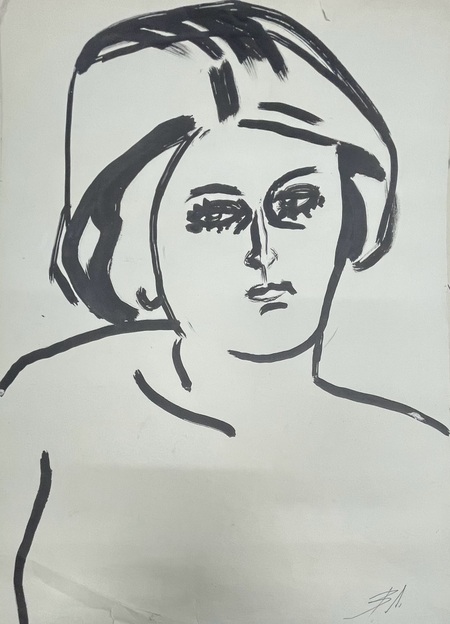

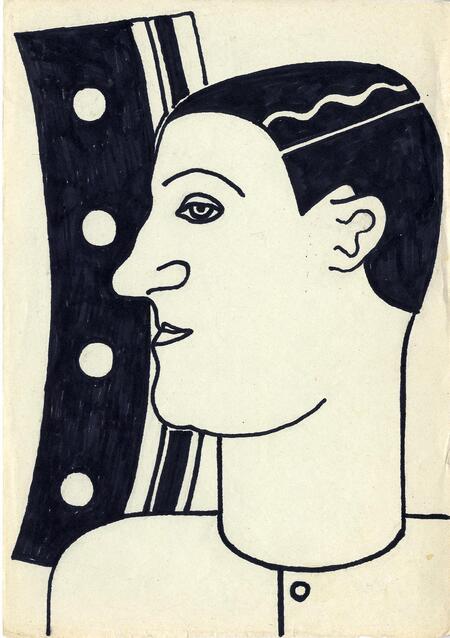

Локтев В. И. Рисунок. «Портрет девушки» 1960-е | Локтев В. И. Рисунок. Мужской портрет 1980-е

В школьные годы был принят в изостудию Московского городского Дворца Пионеров. На его рисунки обратил внимание знаменитый в те годы рисовальщик Жуков и советовал поступить в художественную школу. Уже тогда проявилась одновременность многих интересов: рисование, спорт, музыка, литература и склонность к теоретизированию. В институте В. Локтев учился еще по старой программе неоклассической архитектуры у академика М. П. Парусникова, профессоров Г. Я. Мовчана и С. Х. Сатунца.

Дворец пионеров на Воробьевых горах. 1969 год

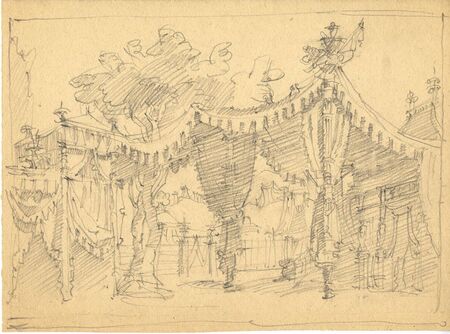

С большим интересом и вниманием он относился к театру, делал эскизы театральных декораций и костюмов. Круг его интересов был чрезвычайно широк и охватывал самые различные области искусства, истории и культуры. Творчество и исследование закономерностей развития истории изобразительного искусства стало для мастера постоянным стимулом и нервом его существования, о чём свидетельствует сохранившееся документальное и художественное наследие архитектора.

«Портрет Кармен» (1912) испанского художника Игнасио Сулоаги | В. И. Локтев. Рисунок. Театральная зарисовка. 1960-е г.

«Для Локтева было частым явлением перерисовывать известные работы. Он много экспериментировал с различными стилями, он их проживал, ему было интересно как эти направления могут интегрироваться в творчество» — Мария Костюк.

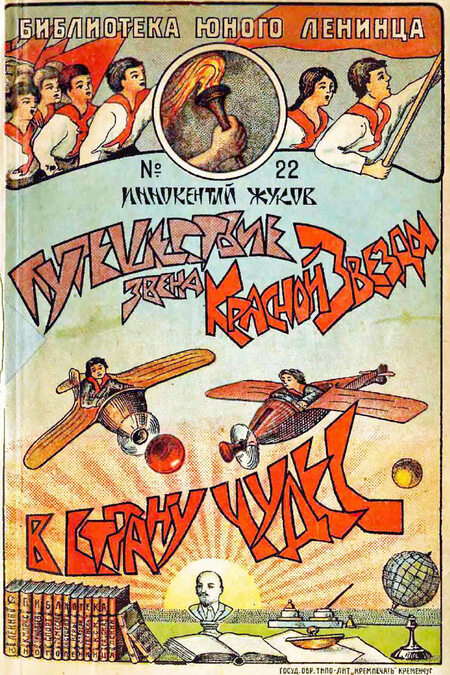

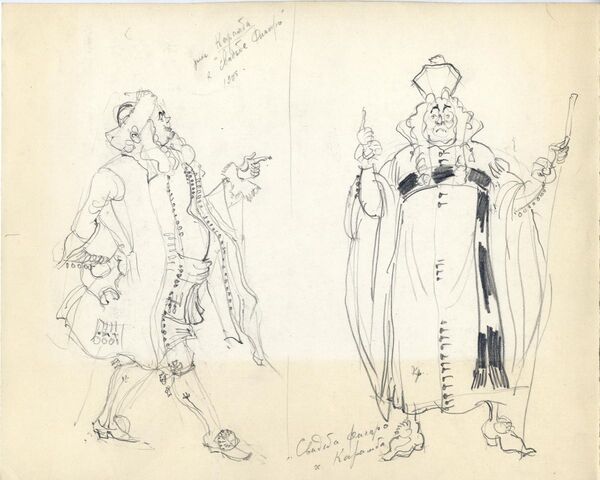

Рисунок. Копии эскизов костюмов, выполненных Карамба (Луиджи Сапелли) для «Свадьбы Фигаро» в 1905 г. | Рисунок. Театральная зарисовка. 29,5×20,6 мм. Бумага, гуашь. 1960-е.

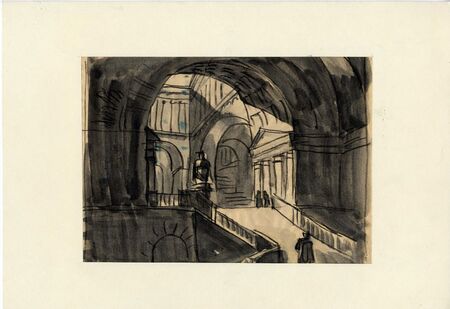

Рисунок. Театральная декорация. 20,8×29,5 мм. Бумага, акварель, фломастер. 1990-е|Рисунок. Театральная декорация. Фабрицио Галлиари в Ла Скала с 1778 по 1782. 21,7×29,2 мм. Бумага, карандаш. 1990-е.

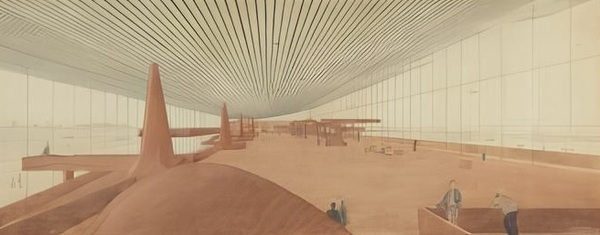

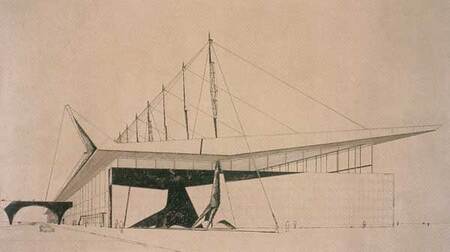

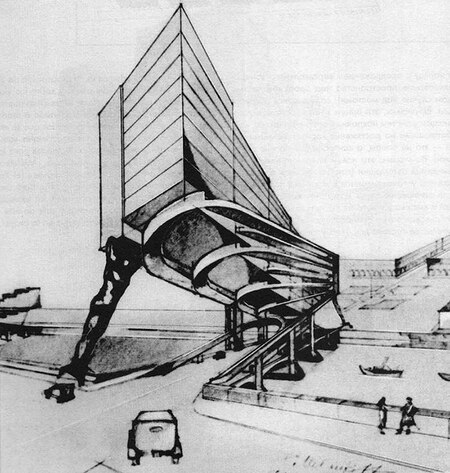

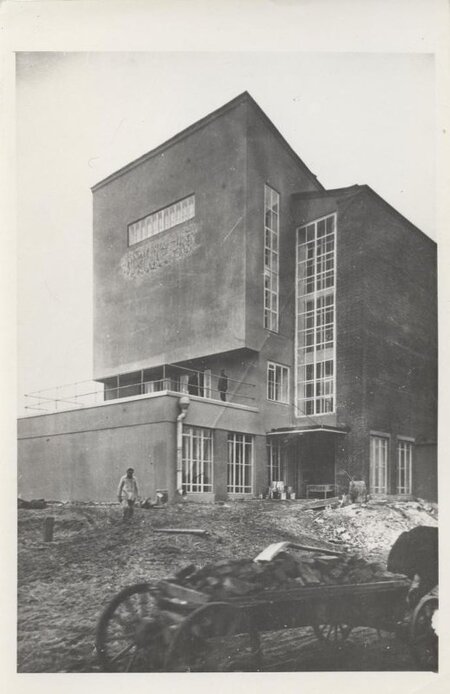

К моменту подготовки диплома в архитектурном мире уже произошли серьезные сдвиги, откры-вавшие перспективу свободного проектирования в современном стиле. Дипломный проект «Аэровокзал» произвёл сильное впечатление на отечественное и международное архитектурное сообщество и сразу стал широко известен благодаря публикациям в ведущих иностранных архитектурных журналах. Локтев окончил МАРХИ (тогда — МАИ) в 1950–х годах, в момент, когда архитектура переживала поворот от строгого конструктивизма к стагнации «типовых» проектов. После окончания института Локтев год работал в КБ Туполева архитектором по общим видам самолетов и дизайну интерьеров. Однако вскоре оставил эту специализацию, поняв, что слишком отдаляется от архитектуры. Вскоре он был приглашен в специально отобранную бригаду М. В. Посохина для проектирования кремлевского Дворца съездов.

Проект дипломный. Аэровокзал. 1958. Бумага, тушь, акварель. 71,5×126

Его дипломный проект удивительно свободно переплавляет узнаваемые формы и приемы авангарда — лёгкие мачты с перетяжками проводов — от Весниных, мощные скульптурные опоры внешнего козырька — от Мельникова, вспоминая, например, его проект гаража-стоянки для такси в Париже с опорой вроде атланта.

Дворец Труда. 1923. Братья Веснины | Гараж-стоянка для такси в Париже. Проект. К. С. Мельников. 1925

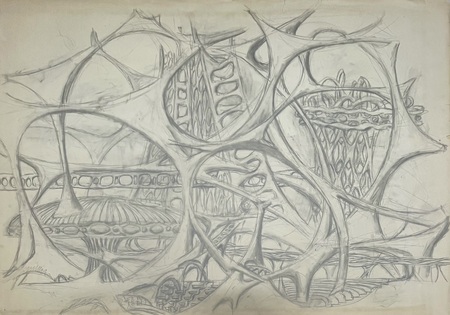

Вячеслав Иванович Локтев — фигура переходная, но именно потому ключевая. Он унаследовал от ВХУТЕМАСа не только пластический язык, но и сам способ мышления: архитектура для него — это форма познания, а не форма жилья. Я думаю, что дипломная работа, представляет собой не столько строительный замысел, сколько философский эксперимент. Когда стало ясно, что реализовать эти проекты невозможно в советской действительности 1950-х, Локтев переносит своё внимание на исследование автономности архитектуры. Он как будто принимает вызов Крутикова и Малевича — создать форму, которая живёт сама по себе, вне функции, вне пространства, вне человека.

Локтев В.И. исследовал архитектурную форму как автономную сущность, независящую от функции. Он изучал законы композиции не только с технической точки зрения, но и с философской: его интересовали метафизика пространства, движение, соотношение массы и пустоты. Один из его любимых образов — барокко как искусство абсолютного движения формы. Именно барокко Локтев называл «архитектурным полётом», в котором стены и купола «летят» внутри пространства.

Локтев отдает дань, т. е. овладевает выразительностью конструктивизма, неоклассики, романтического экспрессионизма, принимает открытия кубизма, супрематизма, кинетического искусства, оп-арта, как становление и обновление художественного языка, призванного воплотить в формах и образах стремительно изменяющееся мироощущение современного человека. Его интересует закономерности нового языка и их выразительные возможности. Одновременно его увлекают многие виды искусства — живопись, музыка, балет, цирк, театр, поэзия и конечно архитектура. И все это совмещается со склонностью к теоретическому и философскому осмыслению.

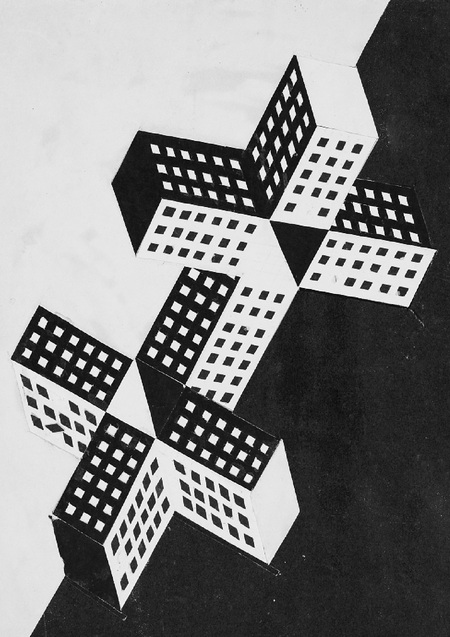

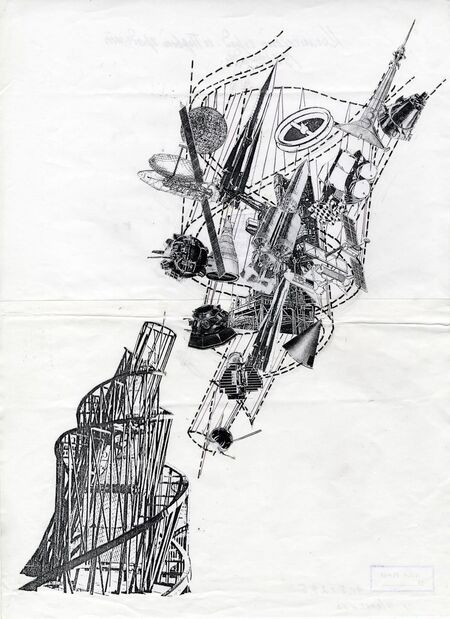

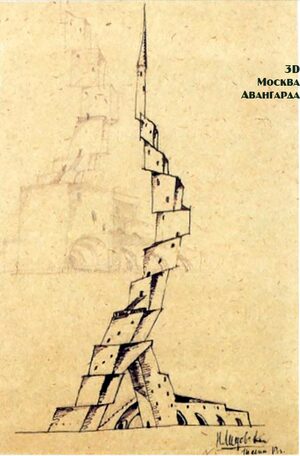

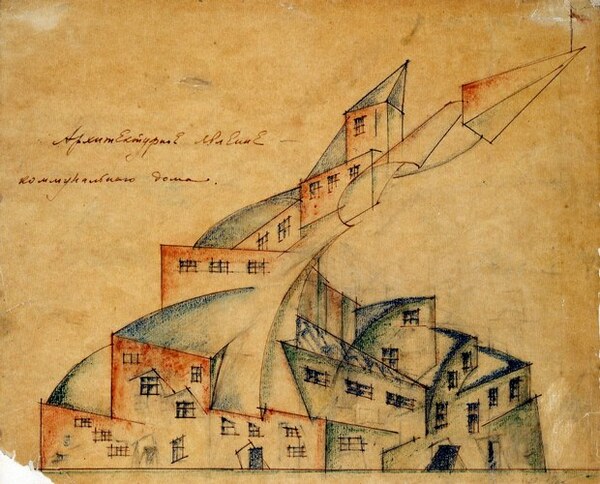

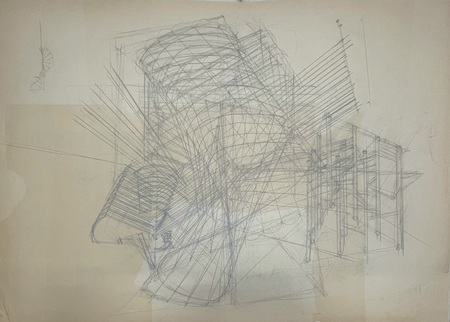

Сложные переплетения теоретической и исто-рической мысли, перепутья современной архитектуры и футуристическое экспериментирование приводят В. Локтева к ошеломляющей для современников идеи космической архитектуры.

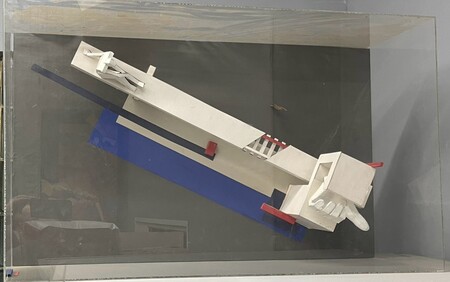

Ему удается сформулировать принципы построения архитектурной формы естественной для космического пространства и затем появляется серия «градолётов», образно воплощающих идею космической архитектуры.

Проект. Градолёт. 58×61,2 мм. Картон, цветная бумага, аппликация. 1960-е

Проект. Градолёт. 39×27,8 мм. Картон, цветная бумага, аппликация. 1960-е

Своеобразным базисом и истоком архитектурных форм для космической архитектуры выступает в первый период авангардное искусство, прежде всего, геометрическая абстракция, кинетизм и оп-арт, как правило, не ориентированные на традиционный культурно-исторический или пространственный земной контекст. Позднее к этому добавляется новое прочтение классики. Логика размышлений, сводивших все три явления — художественная романтизация революции, космос и авангард — в единую связку, которая могла меняться со временем, но само это метафорическое сближение несовместимого было характерной постоянной начавшегося поиска. Эту романтическую идеологему можно встретить у поэтов того времени (Маяковский, Брюсов, Хлеб-ников) и в искусстве экспериментаторов прошлого века. Но наиболее точным ее выражением стали работы Локтева.

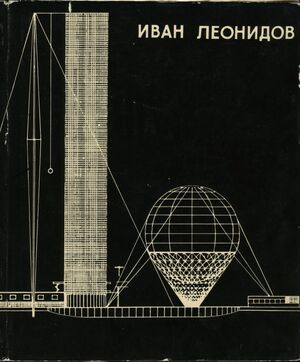

Вторым важным элементом стиля нового возрождения был «ретромодернизм», то есть открытое, декларативное цитирование образов и форм исторического авангарда, как российского, так и зарубежного. Следуя путем первых советских «нонконформистов», возрождавших в середине 1950-х годов современное искусство в СССР по лекалам авангарда 1910-20-х годов, Локтев самым щедрым образом использует и переиначивает на свой лад образы Пикассо, Брака, Леже, Малевича, Лисицкого, Родченко и, конечно же, великих архитекторов-конструктивистов К. С. Мельникова и И. И. Леонидова.

Локтев чем-то напоминает Константина Мельникова по своему складу, по отношению к архитектурному творчеству. Знаменитая фраза Мельникова — «…творчество там, где можно сказать — это мое» — как нельзя лучше характеризует его. — из статьи «Футуристический нерв»

Клуб фабрики «Буревестник». 1 г. Москва. Фрагмент. Архитектор: Мельников К.С. 6×9,2 см. Фотография. 1960-е гг.

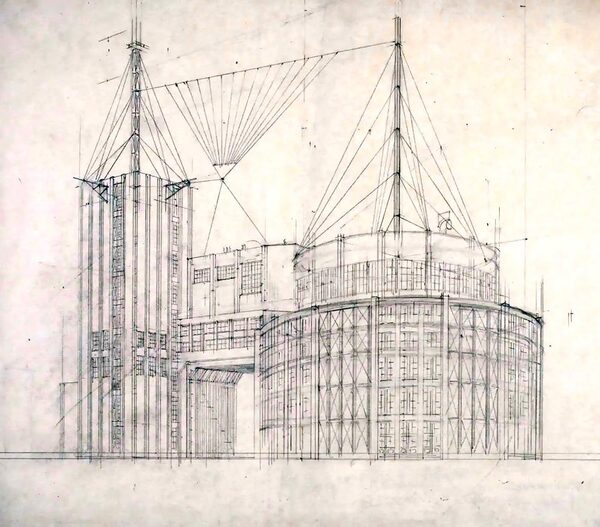

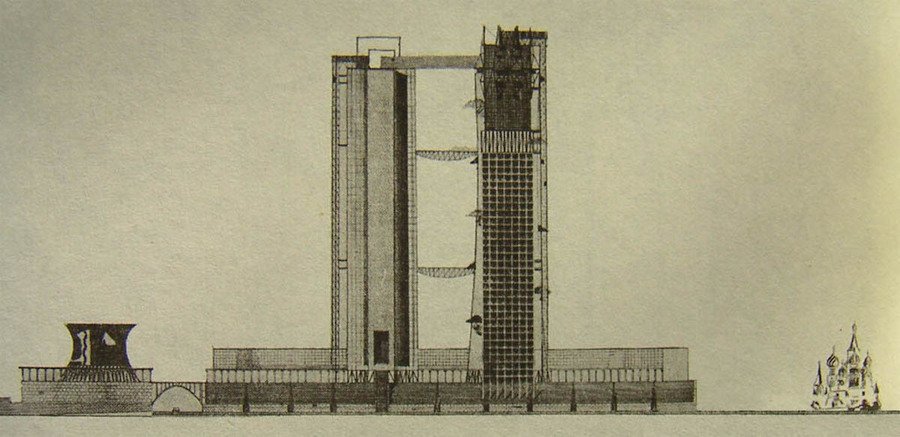

Проект Института библиотековедения имени В. И. Ленина на Ленинских горах. 1929 г. Архитектор: И. И. Леонидов

Дворец над Окой (Музей Циолковского)

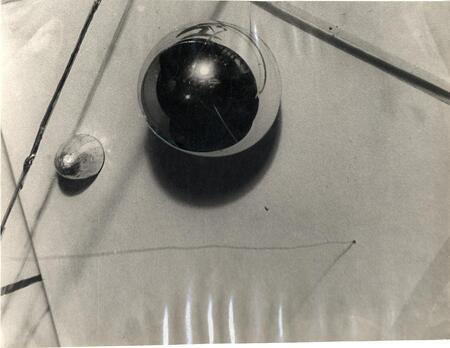

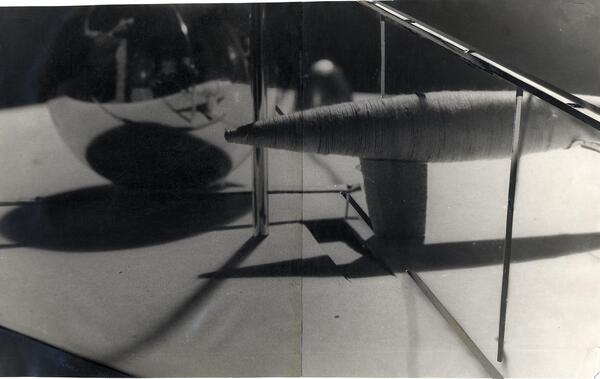

Его макет музея Циолковского в Калуге имеет нескрываемое сходство со знаменитым Институтом библиотековедения Леонидова. Та же сфера, та же вертикаль мачты, дирижабль — в 1920-е символ оторванной, внеземной архитектуры, а для Локтева символ первых шагов освоения неба, невесомости. Простая геометрическая ясность, даже подача макета очень напоминает леонидовскую манеру.

Множественность интерпретаций и цитат в его проектах призвана продемонстрировать наличие мощной футуристически-авангардной традиции ХХ столетия (которая в те годы у нас официально не признавалась) и намерение Локтева вписать свое творчество именно в этот круг художественных явлений, а не в узкий контекст советской архитектуры. В «ретромодернизме» Локтева заложен мощный полемический вызов официальному курсу «дегуманизации» этой архитектуры и перевода её в разряд технической деятельности, вызов, который его собратья по архитектурному цеху сумели услышать и оценить лишь в 1980-е годы. Тогда ряд молодых архитекторов совершили вслед за Локтевым ту же «профессиональную» жертву — полностью отказались от карьеры действующих архитекторов ради спасения и возрождения культурных и художественных достоинств архитектурной профессии.

Мнение В. И. Локтева о современной архитектурной практике скорее критическое. Он считает: «если говорить о ценности того, что мы называем современной архитектурой надо различать в ней, то что расширяет и обогащает наше представление о выразительных средствах профессии от того, что профанирует или обесценивает её культурно-художественное назначение (призвание).

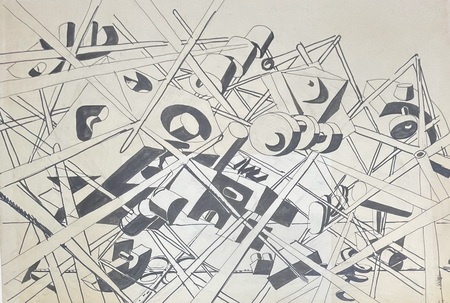

До какой степени точно он проникает в стилистику то Николая Ладовского, то Александра Родченко, то Якова Чернихова — это просто трудно отличить. Но на рубеже 1970-1980-х годов происходит решительный сдвиг и он начинает проектировать архитектуру космических поселений.

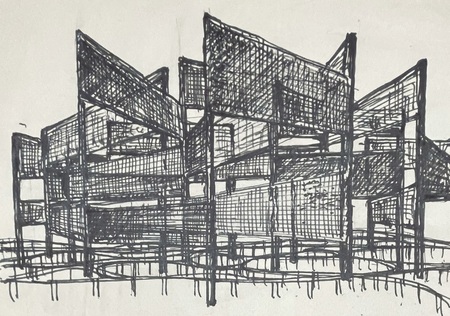

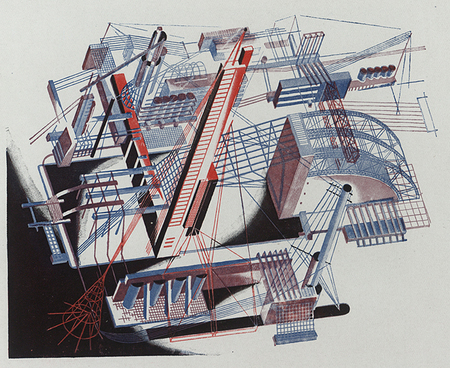

работы Николая Ладовского

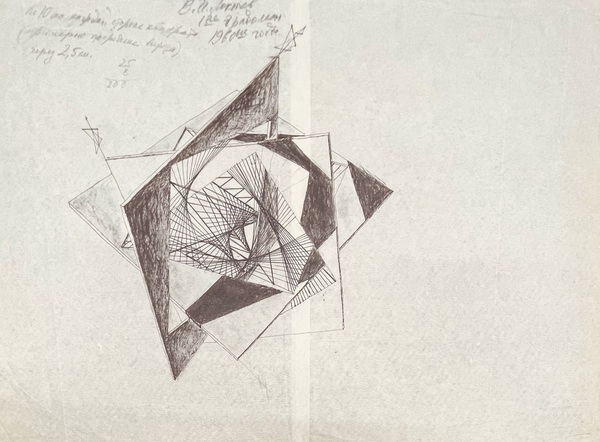

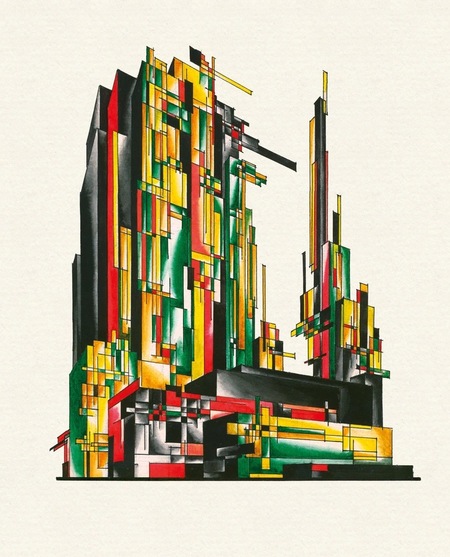

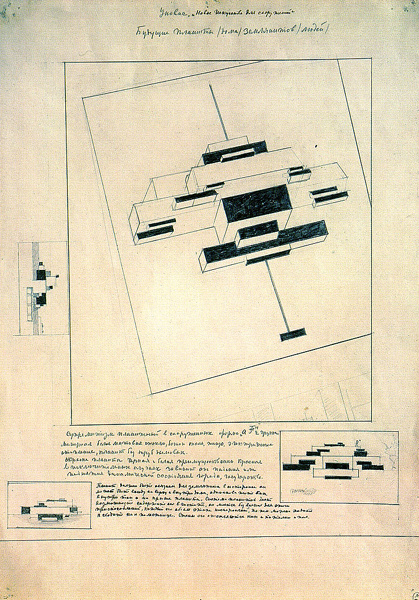

Локтев В.И. Проект. «Эскиз города над Землёй»

«К авангарду Локтев Вячеслав относился с большим вниманием, но строил совершенно иные конструкции» — Мария Костюк.

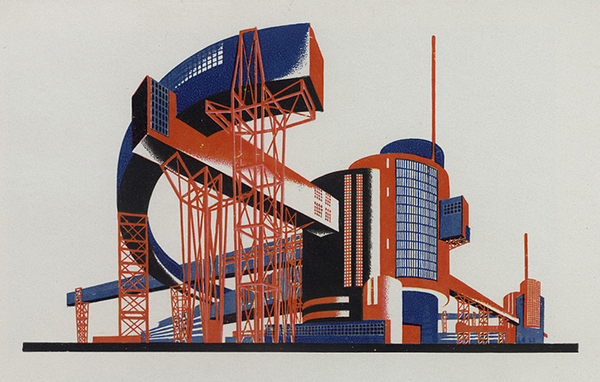

Яков Чернихов

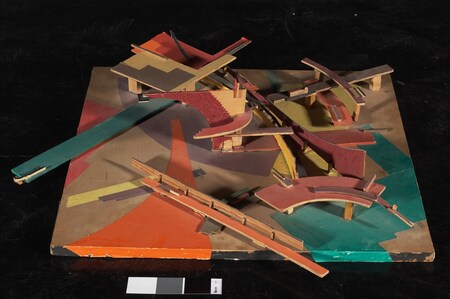

«Его очень интересовали сложносочинённые, конструктивные, визуальные решения: когда пересекается много плоскостей, то как они взаимодействуют, а тем более когда он включает в свои работы цвет, всё становится более эффектно» — Елена Баснина.

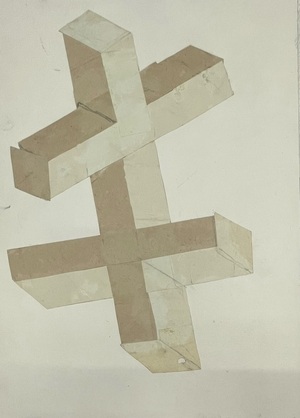

Локтев В.И. Проект. «Структура»

Абстрактные архитектурные композиции Якова Чернихова.

Локтев В. И. Макет. Памятник строителям БАМа. 62×100,5×30. Бумага, картон, гуашь. 2000-е| Проект. Макет космодрома. 55×57×18. Картон, цветная бумага, фанера. Начало 1970-х

Яков Чернихов

Опять же русский авангард тоже проектировал «Планиты землянитов», но у Вячеслава Локтева возникла своя тема. Все же у Казимира Малевича новые постройки в космосе мыслились стоящими на каких-то небесных телах, Вячеслав Локтев придумал свободно летающие постройки. Его поразили фотографии космонавтов, летающих в открытом космосе, в невесомости, и он попытался придумать архитектуру, соответствующую телесному переживанию такого типа.

Архитектура Вячеслава Ивановича Локтева словно продолжает незавершённый разговор русского авангарда с самим собой. Он — архитектор, воспитанный в традиции ВХУТЕМАСа, где форма воспринималась не как оболочка, а как мышление в материале. Но если Крутиков и Татлин мечтали о будущем, которое ещё не наступило, то Локтев работал уже в реальности постутопического мира.