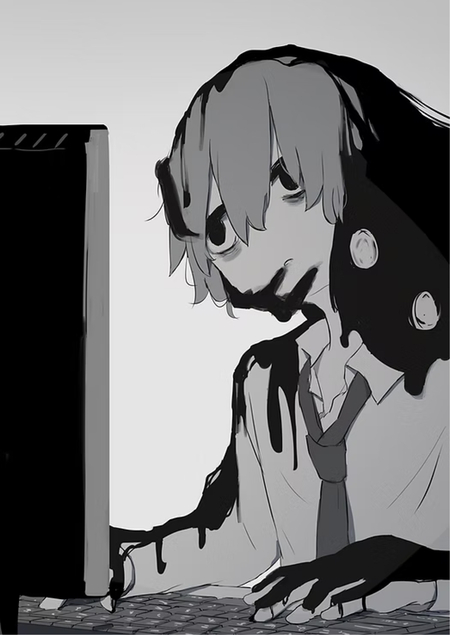

Проведённое визуальное исследование показало, что депрессия в анимации формируется не только через сюжетные мотивы или характеры героев, но прежде всего через особенности визуального языка — цвет, свет, трансформации пространства, ритм движения и характер символических метафор. Изученные японские и западные проекты демонстрируют, что анимация обладает уникальной способностью передавать субъективные психические состояния не прямой репрезентацией, а искажением среды, пластикой образов и внутрикадровыми преобразованиями, которые становятся аналогом внутреннего опыта.

Цель исследования заключалась в том, чтобы определить, какими визуальными средствами анимация способна выразить переживание депрессии, и понять, как эти средства формируют эмоциональную логику произведения. Итоги работы показывают, что визуальные методы — обесцвечивание палитры, разрыв перспективы, смещение света, метафорические превращения образов — не просто сопровождают историю, а становятся самостоятельным инструментом анализа психики. Они позволяют зрителю пережить эмоциональную реальность персонажей изнутри, превращая депрессию из темы повествования в структурный принцип построения кадра.

Таким образом, исследование подтверждает, что анимация — один из самых точных и гибких медиумов для изучения сложных психических состояний. Через визуальную форму она способна моделировать состояние отчуждения, тревоги, распада целостности и эмоциональной пустоты гораздо глубже, чем традиционный кинематограф. В этом заключается её сила: внутренний мир становится видимым не словами, а образом — и именно это позволяет рассматривать визуальные приёмы как полноценный язык психики и ценный ресурс для анализа депрессии в современном медиапространстве.