Предыстория современных Олимпийских игр

Олимпийские игры в Древней Греции: соревнования и герои

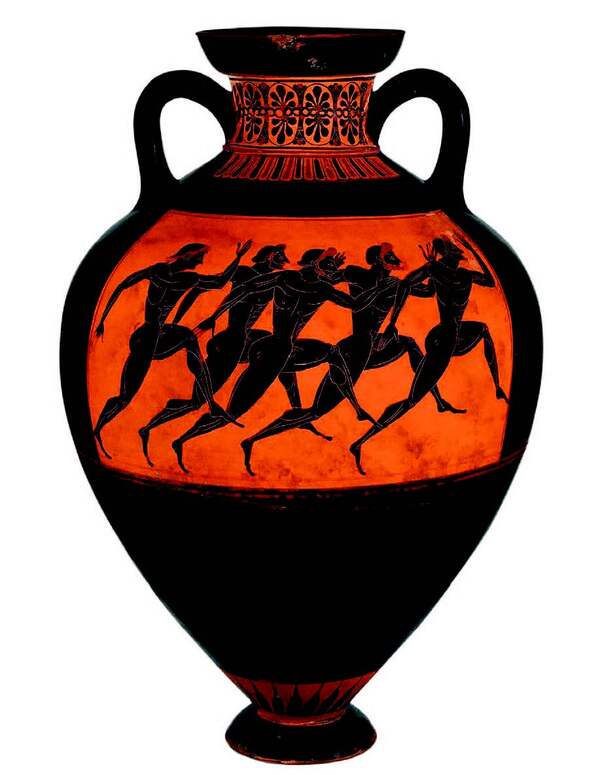

Спортивные состязания в Олимпии зародились как составная часть празднеств, посвященных Зевсу, — главному в сонме эллинских богов. Греки утверждали, что громовержец посетил здешние места еще в 1200 году до н. э., отметив свое появление метко пущенной в священную рощу молнией. Жители отблагодарили бога за внимание, воздвигнув в его честь знаменитый храм, в котором впоследствии была установлена статуя Зевса работы Фидия, считавшаяся одним из чудес света. Обитавшие на горе Олимп боги время от времени развлекались тем, что устраивали в живописной долине поблизости от реки Алфей различные состязания, что предопределило спортивное значение этого места. Победителем одного из противоборств вышел бог Аполлон, который опередил в беге быстроногого Гермеса и в кулачном бою превзошел самого бога войны Ареса.

По другому мифу, основателем Олимпийских игр был главный герой Эллады Геракл, который в здешних краях совершил один из своих великих подвигов — очистил конюшни царя Авгия. Поскольку нанявший его царь не рассчитался за проделанную работу, обиженный сын Зевса вернулся в Элиду с войском и восстановил справедливость. Одержанную победу он отметил спортивными состязаниями в Олимпии. По третьей версии, впечатлившие современников числом участников и пышностью игры были впервые проведены в честь умершего легендарного царя Пелопа — их-то и возобновил впоследствии Геракл.

Историки, естественно, имеет свою точку зрения на то, как возникли Олимпийские игры. Скудные материальные свидетельства и обрывки древних текстов указывают, что инициатором первых соревнований в священной роще Альтис был царь Элиды Ифит. Произошло это предположительно в 884 году до н. э., затем случился вековой пробел — то ли новшество не прижилось, то ли сведения о соревнованиях не сохранились. Достоверные известия об Олимпийских играх относятся к 776 году до н. э., который и принято считать точкой отсчета в истории самых крупных соревнований планеты.

Благодаря скрупулезности жрецов храма Зевса, постоянно обновлявших списки победителей соревнований, до нас дошло имя первого олимпионика — олимпийского чемпиона — Кореб из Элиды. Местный атлет опередил всех в беге на один стадий на Играх 776 года до н. э. — этот вид спорта оставался единственным в программе первых Олимпиад. Только с 14-х Олимпийских игр (724 г. до н. э.) атлеты стали состязаться в беге на два стадия).

Место и время проведения

Игры в Олимпии проводились в определенный период каждого четвертого года — с объявлением священного месяца иеромения, начинавшегося, как правило, с первого полнолуния после летнего солнцестояния. В современном календаре это соответствует июлю — августу.

Во время Игр всеми городами-государствами Эллады соблюдалось перемирие (экехейрия), правила которого были разработаны тремя авторитетными гражданами страны: законодателем Спарты Ликургом, уже упомянутым царем Элиды Ифитом и владыкой города Писа Клеосфеном. В числе обязательных для всех областей Эллады условий был запрет на вторжение вооруженных отрядов в границы области, в которой находится святилище Зевса. Кара предусматривалась и для тех, кто совершал насилие над путешественником, отправляющимся в Олимпию на празднества. И такое случалось. В частности, македоняне подверглись наказанию за то, что избили и ограбили некоего Фринона из Афин, спешившего на Игры.

Древние арены

Первые Игры были событием местного значения и не привлекали гигантские толпы зрителей со всех концов Греции, в более поздние времена разбивавших самодельные шатры и палатки неподалеку от спортивных арен. Соревнования проводились непосредственно около храма Зевса, и знаменитое оливковое дерево, из листьев которого сплетались венки для победителей, являлось поворотным столбом (метой) во время забегов легкоатлетов. Рачительные местные жители в годы, когда Олимпийские игры не проводились, засеивали поле стадиона пшеницей.

Более вместительная и роскошная арена появилась в Олимпии в IV веке до н. э. Ровное, вытяну тое с запада на восток пространство для состязаний окружали насыпные откосы, где размещались зрители. Была расширена беговая дорожка, по ее сторонам сделали песчаные площадки для борьбы и кулачного боя. Позднее стадион еще раз улучшили — была переоборудована предназначавшаяся для почетных гостей и местных служителей культа северная трибуна, для удобства изнывавших весь день от жары и палящего солнца зрителей к арене подвели небольшой оросительный канал, где можно было напиться. Хотя вода была плохая — теплая и невкусная — она облегчила участь тех, кто, наблюдая за происходящим на стадионе, мог получить солнечный удар. По рассказу Диогена Лаэртского, знаменитый философ и математик Фалес из Милета скончался на трибунах Олимпии, наблюдая в жару соревнования борцов.

Реконструированная панорама святилищ и арен древней Олимпии во время проведения античных Игр

Ипподром был снабжен хитроумной системой пуска лошадей — механизмом, спрятанным в жертвеннике, на котором восседал большой медный орел. Поднимаясь вверх, фигура орла одновременно опускала протянутые перед лошадьми и колесницами веревки. Изобретателем этого приспособления был Клиэт, который увековечил свое имя в надписи на статуе, установленной в Афинах: «Первый, нашедший в Олимпии способ пускания коней».

Место проведения Олимпийских игр, располагавшееся между склоном холма Крония и небольшой рекой Кладеон, поражало красотой и величием. Огромное число статуй, жертвенников и величественных храмов оказывало неизгладимое впечатление на всякого путешественника. Живший во II веке писатель и географ Павсаний в «Описании Эллады», подробно представляя бесподобные произведения скульптора и архитектора Фидия, величественные храмы Зевса и Геры, замечал: «Много чудесного можно увидеть в Элладе, о многом удивительном здесь можно услышать, но ни над чем в большей мере нет божьего покровительства, как над Элевсинскими таинствами и над Олимпийскими состязаниями».

Требования к атлетам

Беговые упражнения высоко ценились древними греками. По их мнению, бег не только развивал человека физически, но и воспитывал нравственно, закаляя волю, развивая выносливость и упорство.

До нас дошли 12 пунктов олимпийского устава, некоторые из которых вполне актуальны и поныне: 1. Участие в играх запрещается рабам и варварам. 2. К соревнованиям не допускаются наказанные судом, убийцы, пусть и по неосторожности, святотатцы и частные лица или граждане, не уплатившие наложенной на них пени. 3. Желающие должны заранее, в установленный законом срок, подать заявку на участие, пробыть известное время в элидском гимнасии (первоначально помещения для занятий физкультурой, позже название учебных заведений) и принести присягу. 4. Все опоздавшие до состязаний не допускаются. 5. Замужним женщинам под страхом смерти запрещается показываться на стадионе и ипподроме.

6. Во время состязаний на ристалище учителя соперников должны находиться голыми в соседней ограде. (Это правило было принято после того как некая Каллипатера тайком пробралась на стадион под видом тренера своего сына.) 7. Запрещается убивать соперника с умыслом или по неосторожности, как при борьбе, так и в кулачном бою. 8. Запрещается толкать противника и прибегать к каким бы то ни было недобросовестным уловкам. 9. Запрещается запугивать противника или предлагать ему деньги за то, чтобы он позволил себя победить 10. Всякий, попытавшийся подкупить судей, наказывается розгами. 11. Запрещается публично протестовать против решения судей. 12. Всякий недовольный решением судей вправе обращаться к олимпийскому совету и добиваться осуждения виновных, но на свой страх и риск.

Первые судьи — элланодики

Как следует из приведенного списка, организация античных соревнований была строго регламентирована и отличалась четкостью. Заявки на участие атлеты подавали за год. Этого времени хватало, чтобы выяснить отсутствие отягчающих обстоятельств в жизни участников. Впрочем, перед началом соревнований атлеты проходили последний тест. Когда на арене шло представление участников, один из судей вопрошал собравшихся на трибунах зрителей: нет ли каких возражений против того или иного спортсмена. И только убедившись в отсутствии оных, давал знак на начало состязаний.

Естественно, что субъективным фактором было мнение элланодиков (членов Древнегреческого комитета, состоявшего из граждан Элиды, выполняющих функции современных судей во время проведения Игр), число которых со временем постепенно росло и в период расцвета Игр достигало 10. Впрочем, процедура их выборов была демократичной и позволяла отсечь от обслуживания соревнований недостойных. Сначала народ выбирал кандидатов, количество которых превышало требуемое число судей, после чего из них посредством жребия отбирались те, кто будет следить за поединками на спортивной арене. Они заранее готовились к этой почетной обязанности: изучали правила, знакомились с атлетами, собиравшимися загодя в Элиде, где проходили тренировки, и в первый день Олимпийского праздника давали торжественную клятву беспристрастно выполнять возложенные на них функции. В распоряжении элланодиков имелся отряд стражников, вооруженных палками и розгами, которые они пуска ли в ход для наказания провинившихся — как атлетов, так и зрителей.

Естественно, что субъективным фактором было мнение элланодиков (членов Древнегреческого комитета, состоявшего из граждан Элиды, выполняющих функции современных судей во время проведения Игр), число которых со временем постепенно росло и в период расцвета Игр достигало 10. Впрочем, процедура их выборов была демократичной и позволяла отсечь от обслуживания соревнований недостойных. Сначала народ выбирал кандидатов, количество которых превышало требуемое число судей, после чего из них посредством жребия отбирались те, кто будет следить за поединками на спортивной арене. Они заранее готовились к этой почетной обязанности: изучали правила, знакомились с атлетами, собиравшимися загодя в Элиде, где проходили тренировки, и в первый день Олимпийского праздника давали торжественную клятву беспристрастно выполнять возложенные на них функции. В распоряжении элланодиков имелся отряд стражников, вооруженных палками и розгами, которые они пуска ли в ход для наказания провинившихся — как атлетов, так и зрителей.

Пыль из-под копыт

По сложившейся традиции, Олимпийские игры, в период расцвета длившиеся пять дней, начинались с красочной церемонии жертвоприношений Зевсу и торжественных клятв, которые приносили и организаторы, и участники. Зрители, съезжавшиеся для поддержки своих героев со всей Эллады, создавали красивый разноцветный антураж.

Соревнования колесниц с 25-х Игр (680 г. до н. э.) проводились на следующий день. Поначалу возницы, управлявшие четверкой лошадей, должны были 12 раз обогнуть ипподром, стоя на открытых одноосных повозках. С 408 года до н. э. к соревнованиям были допущены парные упряжки. При этом победителем провозглашался не наездник, а владелец колесницы — как правило, богатый гражданин, снарядивший на свои средства лошадей и нанявший возницу. Кстати, это была единственная возможность для женщин принять участие в олимпийских состязаниях и даже стать в них победителем.

На пути к победе участников подстерегали многие опасности. Колесницы могли зацепиться одна за другую, лошади споткнуться или внезапно понести. Но наибольшую угрозу представлял собой врытый на краю беговых дорожек разворотный столб — мета. Древнегреческий драматург Софокл в трагедии «Электра» оставил яркое описание такого печального события:

Держась прямо, без вреда себе Не раз [Орест] проехал ипподром; затем Уж близкий к цели, но неосторожно Вдруг опустив бразды коня, что слева Скакал во весь опор, ближайший к мете, Ударился о мету колесницей. Сломалась ось: он падает с квадриги, Запутавшись в браздах; но мчатся кони, Влекут несчастного по ипподрому. Народ же весь, лишь только то заметил, Ужасный поднял вопль, оплакивал Судьбу его. Какое бедствие Его постигло после столь удачных Счастливых подвигов! Но кони Все мчат его, то вверх, то вниз лицом. Вот, наконец, и то с большим трудом, Стремление коней остановили. Распутали его, но мертв он был, Обезображен кровью, так что уже Никто б другой и не признал его.

Чернофигурный килик — древнегреческий сосуд для напитков — с изображением колесницы

Впоследствии в программу конных состязаний были введены скачки верхом на взрослых лошадях, кобылицах и жеребята

Что дальше

После конных состязаний начинались соревнования легкоатлетов — метание диска, метание копья и прыжок в длину. Все виды проводились в один день в определенном порядке, начиная с прыжков.

Необходимой экипировкой для прыжков в длину были шлифованные камни массой от 1,4 до двух килограммов. Спортсмен держал их в вытянутых вперед руках и в последней фазе прыжка резко отводил назад, сообщая себе дополнительное ускорение. Греческие историки утверждают, что на Играх 664 года до н. э. спартанец Хион «улетел» на 16,6 метра, приземлившись за пределами отведенного для прыжков сектора. Этот результат значительно превосходит современный рекорд (8,95 м) и подвергается сомнению историками спорта, считающими, что результаты завышались, чтобы подчеркнуть величие «олимпийского подвига».

Участники соревнований по метанию диска по очереди запускали с места бронзовый или железный плоский снаряд, украшенный красивой резьбой и отличавшийся на разных Играх размерами. Масса найденных археологами дисков — от 1,3 до 6,6 килограмма, диаметр 17–32 сантиметра. Атлет взбирался на небольшое возвышение и для разминки делал несколько махов рукой, в которой сжимал диск. Левая рука при этом обычно упиралась в колено для равновесия. Дошедшие до нашего времени мраморные копии знаменитой статуи Мирона из Элевтер «Дискобол» прекрасно иллюстрируют технику броска.

Утраченная бронзовая статуя Дискобола работы скульптора Мирона многократно копировалась в мраморе в Риме

Метание деревянного копья входило в число обязательных упражнений по военной подготовке в гимнасиях, поэтому большинство участников Олимпийских игр были прекрасно подготовлены к соревнованиям. Метали не только на расстояние, но и на точность, стараясь поразить определенную цель. Для придания копью дополнительного вращения атлетам разрешалось использовать небольшую кожаную петлю, крепившуюся на древко, в которую просовывались два пальца руки.

Любимые публикой: бег и борьба

Бегуны вступали в дело утром четвертого дня Игр, после перерыва на очередные жертвоприношения. Их разбивали на группы по несколько человек и устраивали «квалификационные забеги», победители которых выходили в финал. Дистанции были разной длины и измерялись в местных стадиях — 192,28 метра. По легенде, такое расстояние мифический Геракл мог пробежать на одном вдохе. Сначала атлеты соревновались на дистанции в один стадий, с 14-х Игр (724 г. до н. э.) начали бегать два стадия (диавлос), впоследствии перешли к бегу и на более протяженные расстояния. Самой изнурительной из всех дисциплин был долихос, в котором атлет преодолевал от 7 до 24 стадий, разворачиваясь у специальных столбов, установленных на разных концах прямой и широкой беговой дорожки.

Перед началом состязаний спортсмены тянули из серебряной вазы жребий, определяя, в каком из забегов предстоит принять участие. Затем атлеты отправлялись в специальное помещение под трибунами стадиона и появлялись на публике уже босыми и полностью обнаженными. В таком виде они соревновались, начиная с 15-х Игр, — ранее для бегунов был обязательным короткий пояс на чреслах. Однако после того как Орсипп из Мегары во время бега потерял набедренную повязку, но не смутился и прибежал к финишу первым, было решено отказаться от всяческой «экипировки».

Поначалу старт и финиш обозначались обычными линиями, прочерченными на земле, но в V веке до н. э. на финише установили столбики, между которыми натягивалась ленточка. Беговые дорожки были присыпаны песком и отделялись одна от другой воткнутыми по краям столбиками. В начале и конце дистанции в землю был вкопан специальный столб (мета), вокруг которого при беге на длинные дистанции спортсмен поворачивал. Участникам приходилось проявлять при этом прыть и расчет, поскольку именно здесь случалось столпотворение, отнимавшее драгоценные секунды.

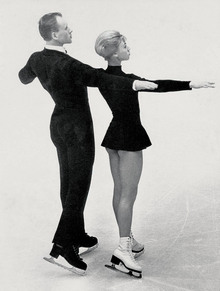

Чернофигурная терракотовая амфора, на которой изображены античные бегуны, датирована примерно 530 годом до н. э

Некоторые атлеты ухитрялись заявляться во все виды программы и даже побеждать. Полит из Керама в 69 году выиграл сразу три вида программы: стадий, диавлос и долихос. Агей на 113-й Олимпиаде, выиграв долихос, на радостях отправился в родной Аргос, чтобы оповестить о победе родных и близких. Для этого ему понадобилось пробежать расстояние в 100 с лишним километров! Однако бывали и трагические случаи: спартанец Лад, победив в забеге на 20 стадий, без чувств упал на землю и скончался.

Бег на длинные дистанции в снаряжении гоплита (древнегреческого тяжеловооруженного пешего воина) — в шлеме, с тяжеленным деревянным щитом, покрытым медью, и поножах — был введен в программу в 520 году до н. э. и очень быстро завоевал популярность. Участники соревновались на дистанции в два стадия и выглядели весьма привлекательно с разукрашенными щитами в руках и блестящими на солнце шлемами. В конце концов, от части тяжеленной экипировки решили отказаться, но щит оставался обязательной ее частью.

На хранящейся в Лувре вазе изображен бег в снаряжении гоплита

Вторым по популярности олимпийским видом спорта была борьба, которую греки считали одним из древнейших физических упражнений. Пары и здесь определялись жребием. При нечетном количестве участников, оставшийся без соперника и называвшийся ефедр, дожидался конца поединков и со свежими силами сражался с победителем.

Датируемый 500 годом до н. э. барельеф, на котором изображены вступившие в схватку борцы

Умащенные оливковым маслом бойцы сходились в центре посыпанной песком площадки и старались захватами, бросками или умелыми подсечками повалить соперника на землю. Болевые приемы — выкручивание рук или пальцев — применять разрешалось, однако под строжайшим запретом находились укусы соперника и захват его гениталий. Схватка продолжалась до тех пор, пока один из борцов не оказывался припечатанным к земле плечами три раза.

Битва в кожаных обмотках

Наряду с борьбой в программе Олимпийских игр имелись и другие виды единоборств: кулачный бой и панкратион, в котором элементы бокса сочетались с приемами борьбы. Поединки на кулаках были кровавым зрелищем, поскольку ладонь участников крепко бинтовали кожаными ремешками с металлическими пуговицами и шипами. В поединке запрещались захваты, зацепы или иные приемы, позаимствованные из борьбы: соперники должны были молотить друг друга кулаками до изнеможения. Переломы ребер, выбитые зубы и сломанные челюсти были обычным делом, как и глубокие рассечения кожи. Боец Эфридан после мощного прямого удара лишился всех передних зубов, но проглотил их и, воспользовавшись растерянностью соперника, отправил того в глубокий нокаут.

В панкратионе допускались болевые приемы, запрещенные в борьбе

Панкратион больше походил на популярные ныне бои без правил, поскольку в нем дозволялось многое. Правда, строжайше запрещались укусы, выдавливание глаз, засовывание пальцев в нос соперника и намеренное убийство. В начальной стадии боя соперники пытались свалить друг друга с ног ударом в колено или голень и затем продолжали борьбу на земле, применяя различные захваты и удушающие приемы. Бой останавливался лишь по требованию одного из участников — для этого необходимо было поднять руку.

Напольная мозаика II века н. э., на которой изображены боксеры со специальными перчатками. У правого атлета кровь хлещет из разбитого лица

Порой успех доставался дорогой ценой. Так, Аррихион из Фигалии, отчаянно сражаясь за оливковую ветвь, на мгновение ослабил смертельный захват за горло, сломав палец на ноге соперника. От резкой боли тот запросил пощады, но Аррихион был уже мертв. Судьи посмертно провозгласили бойца из Фигалии победителем Олимпийских игр, возложили венок на его труп, снабдив награждение довольно сомнительным комментарием: «Прекрасная смерть победителя».

Бронзовая скульптура отдыхающего боксера, датированная I веком до н. э.

Юношам долгое время запрещалось участвовать в панкратионе, считая, что не стоит подвергать опасности жизни молодых атлетов. Но в 200 году до н. э. и этот запрет отменили и благодаря этому они получили возможность участвовать во всех видах программы. Впервые же их допустили на 37-е по счету Игры (632 г. до н. э.), где они соревновались в беге на стадий и борьбе.

Герои античных Игр

Павсаний во время посещения Олимпии как зачарованный ходил между статуями олимпийских героев, которых набралось к тому времени огромное количество. Им полностью посвящена вторая книга об Элиде в его «Описании Эллады». У памятников некоторым героям автор не задерживался, другим посвятил развернутые характеристики.

Огромная статуя работы Лисиппа была воздвигнута в честь одного из самых известных атлетов — Пулидаманта, сына Никия, прославившегося в панкратионе. Он был настолько силен, что без видимых усилий мог удержать одной рукой мчавшуюся колесницу, оторвать копыто у могучего быка или выйти безоружным против огромного льва, что бродили по лесам вокруг Олимпии. Павсаний отмечает, что последний подвиг Пулидамант совершил явно из тщеславия, пытаясь повторить победу Геракла в битве с немейским львом, но не скрывает восхищения его подвигами. В конце концов, герой погиб от чрезмерной веры в свои силы: он с товарищами попал в пещере в обвал горной породы. Понадеявшись на физическую мощь, решил не бежать опрометью к выходу, а удержать треснувший потолок руками, и был погребен под обломками скалы.

Борец Милон Кротонский удостоился, пожалуй, наибольшего числа упоминаний в дошедших до наших дней источниках. Громадный атлет был не только невероятно физически силен, но и умен, поскольку входил в число учеников философа и математика Пифагора. Его мощь особенно пригодилась во время страшного землетрясения — он сумел некоторое время продержать на плечах обрушившийся в доме учителя потолок, позволив всем находившимся внутри спастись бегством. Немало сложено легенд о пристрастиях этого не лишенного чувства юмора чемпиона. Во время одной из Олимпиад он, якобы, выпил залпом девять литров греческого вина. А после одной из первых побед перенес на плече собственную медную статую из мастерской скульптора на главную площадь. Как сообщает Павсаний, особо любимая им демонстрация силы была такова: «Он обвязывал себе лоб веревкой наподобие того, как надевают повязки или венок. Удержав дыхание и дав жилам на голове налиться кровью, он разрывал веревку силою напрягшихся жил». Гибель Милона была страшна: ему защемило руку засохшим деревом, расщепленным вбитыми в ствол клиньями, он не смог освободиться и стал жертвой стаи волков.

Древнегреческий керамический сосуд — гидрия — с изображением поединка Ахилла и Мемнона

Не менее известен был Леонид из Родоса, признанный согражданами самым знаменитым олимпийским чемпионом. На четырех Олимпийских играх подряд (164–152 г. до н. э.) он выигрывал бег на один и два стадия и также состязания в полном снаряжении. Последний триумф пришел к нему в возрасте 36 лет!

Дочь царя Спарты Архидамоса Киниска считается первой женщиной-чемпионом Олимпийских игр. Это звание она получила как владелица квадриги — колесницы, запряженной четверкой лошадей, выигравшей гонку на двух Играх подряд — в 396 и 392 годах до н. э. Ее примеру на Играх античности последовали еще 12 женщин.

Судьба шестикратного победителя Игр Астиала из Кротона доказывает, что от любви до ненависти — один шаг. Он был непобедим на двух коротких беговых дистанциях — стадии и диавлосе, однако решил сменить место проживания и переехал из Кротона в Сиракузы. Скорее всего, атлет решил не отказываться от слишком настойчивых приглашений могущественного тирана Сиракуз Гиерона I. Последующими победами Астиал прославил свой новый полис. Возмущенные предательством жители Кротона отомстили бывшему гражданину — разрушили его статую и превратили его дом в тюрьму.

Знаменитые панафинейские амфоры, расписанные известными художниками, заполнялись оливковым маслом и вручались атлетам-победителям

Династия Диагоридов с острова Родос одержала девять побед на семи Олимпийских играх. Пожилой основатель династии, прославленный поэтом Пиндаром за победу на 79-й Олимпиаде, стал свидетелем триумфа своих сыновей в 448 году до н. э. в панкратионе и кулачном бою. По словам Павсания, «одержав победу, юноши подняли отца и понесли его через торжественное собрание, причем все эллины засыпали его цветами и называли счастливым в своих сыновьях». В нестройном хоре приветствий внезапно отчетливо прозвучал голос посланца Спарты: «Теперь умри, Диагор, ничего славнее тебе на земле не достичь, а на Олимп тебя не пустят боги». И взволнованный старик тут же скончался на руках сыновей.

Меланком из Карии, ставший чемпионом Олимпиады в кулачном бою в 49 году до н. э., вошел в историю еще и уникальным стилем ведения поединка. Он легко кружил вокруг соперника, мгновенно уходил от ударов и в некоторых поединках ни разу не позволил противнику провести хотя бы одну полноценную атаку. Порой он боксировал, опустив вниз руки, но моментально использовал представившуюся возможность для собственного тяжеловесного удара.

Феаген с острова Фасос, как писал Павсаний, завоевал за спортивную карьеру 1400 венков. Так были отмечены его успехи в панкратионе, кулачном бою и беге — помимо соревнований в Олимпии он побеждал в Немейских, Пифийских и Истмийских играх. Естественно, чемпион удостоился персональной статуи у себя на родине. После смерти атлета один из некогда побежденных им соперников повадился каждую ночь избивать медный памятник хлыстом, возмещая злость за нанесенные ему, как он считал, оскорбления. Так продолжалось недолго — статуя рухнула на обидчика, придавив его насмерть. Семья жертвы подала иск, суд постановил наказать «убийцу», и скульптуру бросили в море. Это дорого обошлось городу: на него незамедлительно посыпались различные беды. Только после возвращения статуи Феагена с морского дна боги сменили гнев на милость.

Почестей удостаивались и животные. Кобыла коринфянина Фейдола по кличке Авра («Ветерок») в начале забега случайно сбросила наездника, но, тем не менее, продолжала бежать, повернула вокруг меты и добежала до финиша, где встала как вкопанная перед элланоидиками. Авре поставили памятник.

Почести и пиры

Олимпионикам — победителям Игр — в самой Олимпии оказывали довольно скромные почести: им вручали сплетенный из веток священной оливы, по преданию посаженной Гераклом рядом с храмом Зевса, венок и досыта кормили на богатом пиру, проходившем по окончании соревнований. Основные награды ждали их по возвращении на родину. Обычно олимпионик, прославивший свой город, въезжал на запруженные толпой улицы в роскошной пурпурной одежде в сопровождении всех родственников. Древнегреческий писатель и философ Плутарх писал, что в некоторых случаях для придания особой торжественности встрече даже разбирался участок городской стены. После ритуала в храме, посвященном главному городскому святому, — возложение на алтарь венка победителя в качестве дара за благодарность в помощи, — участники процессии отправлялись пировать.

Богиня победы Ника вручает венок и пояс победителям Олимпийских игр

От города и частных граждан победителю вручались разнообразные богатые дары: в Сицилии, например, в его честь чеканились монеты; в Афинах каждый олимпионик мог рассчитывать на получение 500 драхм. Также ему гарантировалось пожизненно почетное место на всех торжественных празднествах и шествиях и прижизненный памятник на одной из центральных площадей. Статуя героя ставилась и в Олимпии, при этом все работы оплачивал город. Однако точное изображение лица атлета было разрешено воспроизводить только после трех побед!

Как правило, оду в честь победителя заказывали одному из прославленных поэтов. Из сочинений Пиндара и Симонида, активно пользовавшихся мифологией, мы узнаем немало подробностей о чемпионах Игр. К примеру, в оде Ферону Акрагантскому, победившему в 476 году до н. э. в соревновании колесниц, Пиндар писал: … В Олимпии Он сам обрел свой победный дар; У Пифона и на Истме Вместе с братом, равным ему во славе, Увенчала его общая Харита За двенадцать пробегов колесничной четверни. Счастье победы Смывает труд состязанья. Богатство, украшенное доблестью, Ведет мужа от удачи к удаче, от заботы к заботе, Сияет звездой, И нет сияния, свойственнее человеку.

Не забывали и лошадей, одержавших победу в конных соревнованиях. Они могли рассчитывать на особый уход и сытую старость. Умерших животных хоронили с почестями, воздвигая над могилой монументальную пирамиду.

Конец первой части олимпийской истории

Олимпийские игры продолжались и после того как Греция вошла в состав Римской империи. Среди имен победителей стали появляться латинские фамилии. Диктатор Сулла даже предлагал перенести соревнования в Рим, но внезапно посетившую его идею не исполнил. В 67 году до н. э. побывал в Олимпии деспотичный Нерон, ради которого греки нарушили многие писаные законы. Год посещения императора не совпадал с олимпийским четырехлетним циклом, и для него устроили особые игры, по сей день именуемые «лжеолимпиада». Естественно, приезжая знаменитость победила во всех соревнованиях, в которых приняла участие: в игре на кифаре, декламации и пении. Нелепое падение с колесницы не помешало награждению императора очередным оливковым венком. Нерон «отблагодарил» за теплый прием: отобрал и увез в Рим 500 лучших бронзовых статуй из храмов Зевса и Геры.

Сцена в гимнасии, где атлеты готовились к таким соревнованиям как Олимпийские игры: слева на стене висят гальтеры — тяжести, которые использовались для прыжков в длину

В 393 году состоялись последние, 293-е по счету, Олимпийские игры, после чего праздник спорта канул в Лету. С одной стороны, соревнования постепенно изжили себя. Сохраняясь в неизменном виде на протяжении столетий, они перестали соответствовать требованиям реальности. С другой, сопровождающиеся жертвоприношениями Олимпийские игры были приговорены к смерти эдиктами императора Феодосия, который вел безжалостную борьбу с любыми проявлениями язычества. По всей Элиде с особенным рвением выполняли полученные указания. В эти годы были навеки утрачены шедевры античного зодчества в разных уголках империи. Не избежали печальной участи великолепные храмы, жертвенники и спортивные объекты Олимпии, разрушенные до основания. Спустя несколько лет по Пелопоннесу огнем и мечом прошло войско короля и полководца вестготов Алариха, уничтожавшее все попадавшееся на их пути живое. Однако эллинские постройки варвары, в отличие от просвещенных римлян, не трогали.

Руины храмов и арен Олимпии в годы турецкого владычества оставались безо всякого внимания со стороны властей. Только в середине 1870-х годов здесь начали раскопки немецкие археологи

Как греки и французы возродили Олимпиады

Вклад барона Пьера де Кубертена в организацию и проведение современных Олимпийских игр неоспорим, однако первыми задумались о возрождении состязаний потомки тех, кто выступал на стадионах древней Эллады.

Греческий вклад

Король Греции Оттон I правил страной с 1833 по 1862 год

Впервые о богатом олимпийском наследии в Греции заговорили после того как южная часть полуострова была освобождена от турецкого ига. Особые надежды на возрождение страны молодые греческие интеллектуалы возлагали на короля Оттона I, избравшего своей резиденцией город Нафплион. Поскольку Европа в социальном и техническом отношении продвинулась намного дальше остановившейся в развитии Греции, то в один прыжок пре одолеть неравенство не представлялось возможным. Поэту Панайотису Суцосу пришла в голову мысль, что внимание всего мира к колыбели европейской цивилизации можно привлечь возрождением какого-либо древнего ритуала. В 1835 году он отправил правительству пространный меморандум с предложением провести в рамках национального фестиваля промышленности и сельского хозяйства Олимпийские игры. Король Оттон благосклонно отнесся к этому проекту, однако не сделал ничего для его реализации.

Жители маленькой деревушки Летрино оказались более заинтересованными. Они решили раз в четыре года спортивными состязаниями отмечать освобождение страны от владычества турок. Первые местные игры прошли в 1838 году, но получили ли они продолжение, неизвестно.

В 1856 году весьма состоятельный уроженец Греции предприниматель Евангелис Заппас, проникшись идеей Суцоса, предложил профинансировать проведение Игр в Афинах. На деньги жившего в Румынии Заппаса началось восстановление древнего Панафинейского стадиона, однако до первых соревнований 1859 года работы не завершили. Старты пришлось проводить на расположенной за пределами центра города арене. Игры не при несли ожидаемого успеха, поскольку были плохо подготовлены и недостаточно разрекламированы. К тому же во время одного из забегов на длинную дистанцию умер лидировавший в нем спортсмен.

Евангелис Заппас был одним из богатейших людей в Восточной Европе

Между тем ситуация в стране осложнилась. Короля Оттона сместили с трона, заменив одним из датских принцев, которого в 1862 году провозгласили новым монархом — Георгом I. В 1865 году умер Заппас, завещав состояние на проведение Олимпиад. В его последней воле содержался странный пункт, гласивший, что по прошествии четырех лет тело должно быть эксгумировано, череп отделен от туловища и отвезен в Грецию, где его следует замуровать в стену нового олимпийского центра. Однако к тому времени центр еще не успели построить.

Только в 1870 году по указу нового короля Греции состоялись очередные Игры. Они прошли на древнем стадионе в Афинах, однако мраморные скамейки, за которые уплатил покойный Заппас, все еще не установили — вместо них смонтировали деревянные. Программа выступлений стала более продуманной, зрителей на трибунах заметно прибавилось, — стадион вмещал около 30 000 человек, — и Игры были признаны успешными. В состязаниях приняли участие посланцы самых разных уголков греческого мира: в турнире по борьбе, например, победил подсобный рабочий с Крита, в беге на 200 метров лучшим стал мясник из Афин.

Однако организационный комитет, сформированный преимущественно из консервативных ученых старой школы, загубил растущую популярность соревнований. Комитет принял решение, что запланированные на 1875 год Игры пройдут без участия спортсменов, занятых физическим трудом, — их посчитали «профессионалами». Студенты и аристократы, напротив, к соперничеству допускались. Искусственное ограничение состава участников вызвало заметное падение интереса к Играм в 1875 году. На их закрытии дату проведения следующих встреч не огласили — или забыли, или не сочли нужным. Хотя первоначально предполагалось провести их в 1888-м, когда наконец-то должна была завершиться полная реконструкция грандиозной олимпийской арены, прозванной в народе Заппеон. Череп филантропа замуровать в одну из стен строения успели.

Немецкий след

Немецкий историк и археолог Эрнст Курциус раскопками в Олимпии, проходившими с 1875 года на протяжении шести лет, приблизил время проведения первой полноценной Олимпиады. Благодаря находкам мир ознакомился с играми древности, узнал имена греческих героев, осознал громадное значение наследия прошлого. В одном из докладов Курциус, долгие годы мечтавший об осуществлении этих раскопок, заявил: «То, что лежит там, в темной глубине, — жизнь из нашей жизни, и даже если у Бога есть другие распространенные на земле заповеди, провозглашающие более величественный мир, чем олимпийское перемирие, то и тогда Олимпия останется для нас священной землей. И нам необходимо перенести в наш мир, блистающий более чистыми огнями, возвышенность культуры древних, самоотверженный патриотизм, готовность к жертвам во имя искусства и радость состязаний, превосходящую любые жизненные силы».

Английская подсказка

Уильям Брукс из городка Мач-Уэнлок

В Великобритании жил свой адепт Олимпийских игр — доктор Брукс из городка Мач-Уэнлок. Он поддерживал переписку с греческими организаторами и даже послал чек на 10 фунтов для вручения одному из победителей соревнований 1859 года. Сначала Брукс проводил «олимпийские игры» в своей деревне (Wenlock Olympian Games проходят по сей день), затем расширил масштаб до графства Шропшир, наконец вышел на национальный уровень. Ему удалось провести Британскую олимпиаду в 1866 году в Лондоне, но затем дело затормозилось из-за активного сопротивления элиты, которая отказывалась состязаться с представителями рабочего класса. В отличие от греков, Брукс не стал превращать соревнования в элитный спортивный клуб и свернул проект, однако продолжал пропагандировать идею проведения международных Игр в Афинах по древней программе.

В октябре 1890 года в Мач-Уэнлок прибыл барон де Кубертен. Он ознакомился с документами, имевшимися у Брукса, выслушал его горячие речи о необходимости возрождения античных игр и от правился на родину.

Французская лепта

У Кубертена к началу 1890-х созрел собственный план. Он предполагал не возрождать соревнования античности, а создать современные Олимпийские игры с участием спортсменов-любителей из разных стран мира.

Барон Пьер де Кубертен

Впервые он открыто упомянул об этом на лекции в Сорбонне 25 ноября 1892 года, завершив ее словами: «Давайте пошлем за рубеж гребцов, фехтовальщиков, бегунов и тем самым положим начало свободному движению спортсменов, с помощью которого в кровообращение старой Европы вольется идея мира. Ваш покорный слуга надеется, что с вашей поддержкой ему удастся выполнить вторую часть грандиозной и благородной программы — возобновить Олимпийские игры, преобразованные в соответствии с требованиями современности». Завершив тираду, Кубертен стал напряженно вглядываться в зал. Он не знал, как отреагирует публика на сказанное. Бурные аплодисменты потрясли его, однако в действительности мало кто понял идею по существу.

Несомненно, без настойчивости и блистательных организационных качеств Кубертена возрождение Олимпиад могло бы задержаться на долгие годы, а то и вовсе не состояться. Единых правил и требований к проведению состязаний не существовало, происходившее за границей оставалось для местных федераций тайной за семью печатями, кроме того представители каждого вида спорта старались обособиться от других, настаивая, что именно их дисциплина наиболее важна и значима в физическом воспитании масс и молодежи.

Учреждение Союза французских атлетических обществ стало важным этапом продвижения идей Кубертена — так появилась площадка для обмена мнениями между представителями различных спортивных объединений. Но, по признанию самого барона, ему так и не удалось добиться взаимопонимания между велосипедистами, яхтсменами, фехтовальщиками, гимнастами и стрелками. Были решены лишь кое-какие вопросы.

Союзу атлетических обществ как официальной организации было проще устанавливать связи с коллегами из других стран мира. На международной арене понимание удалось наладить намного быстрее, чем на внутренней: менее чем за год Кубертен плодотворно пообщался с коллегами из Бельгии, Великобритании и США.

Кубертен приложил огромные усилия, чтобы организовать и провести представительный международный конгресс, на котором можно было бы обсудить важнейшие вопросы спортивного движения, в том числе возрождение Олимпийских игр. После изматывающей подготовительной работы (еще весной 1894 года оставалось совершенно неясным, кто же приедет в Париж) конгресс торжественно открылся в Сорбонне. В субботу 16 июня в зале собралось около 2000 представителей разных стран Европы, в том числе России. Однако посланцев спортивных федераций оказалось немного — 78 человек. Немцы не прислали никого, поскольку опасались иностранного влияния на культивируемые в стране виды спорта. Бельгийские гимнасты отказались от участия под предлогом того, что их вид не оценен по достоинству. Французский Союз велосипедистов только в последний момент сменил гнев на милость, после того как стало известно, что немецкой делегации не будет: раны, нанесенные франко-прусской войной 1870–1871 годов, все еще саднили. Собравшиеся были взволнованы и воодушевлены фактом своего присутствия на этом историческом событии. Однако обсуждений Олимпиады в программе заседаний не наблюдалось.

Парижская хитрость

Пьер де Кубертен позднее объяснил свою хитрость тем, что опасался преждевременно будоражить публику вопросом, который мог вызвать горячие споры присутствующих и расколоть аудиторию. Поэтому он аккуратно и тактично подводил собравшихся к необходимости обсуждения этой темы. Особую роль сыграло первое исполнение на публике «Дельфийского гимна Аполлону» — античного музыкального произведения, ноты которого нашли археологи, аранжировку для хора сделал композитор Габриэль Форе. «Две тысячи человек в религиозном молчании слушали божественную мелодию, восставшую из небытия, — писал де Кубертен. — Священная гармония создала необходимую атмосферу в зале… С этого момента я был убежден, что ни один из присутствующих не проголосует против возрождения Олимпийских игр». После нескольких дней обсуждений на конгрессе была принята Хартия, в которой обозначались основные положения проведения состязаний:

1. В интересах морали Международный конгресс и отдельные страны считают необходимым возродить на международной основе Олимпийские игры в современной форме, но с соблюдением древних традиций. 2. К участию в Играх следует приглашать спортивные объединения всех стран. Каждая страна может быть представлена только своими гражданами. Перед Олимпийскими играми, которые будут праздноваться каждые четыре года, отдельные страны должны проводить отборочные или предварительные соревнования, с тем чтобы их представляли только лучшие спортсмены.

3. В программу международных Олимпийских игр будут включены следующие виды спорта: а) собственно атлетические: бег, прыжки, метание диска, тяжелая атлетика; б) водные виды спорта: парусный спорт, гребля, плавание; в) конькобежный спорт, фехтование, борьба, бокс, конный спорт, спортивная стрельба, гимнастика, велоспорт. 4. За исключением фехтования, во всех других видах спорта в олимпийских соревнованиях могут участвовать только любители. Те, для кого спорт является профессией, не могут принимать участие в состязаниях. 5. Комитет, отвечающий за организацию Олимпийских игр, имеет право не допускать к участию в соревнованиях тех, кто когда-либо выступал против олимпийской идеи или против идеи современных Олимпийских игр.

Президент Международного олимпийского комитета Деметриус Викелас

Первым президентом Международного олимпийского комитета стал живший в Париже грек Деметриус Викелас. Литератор и историк, известный своими переводами на греческий язык произведений Гёте и Расина, он ничего не понимал в спорте. Однако в соответствии с правилами президентом МОК избирался представитель страны, где будут проводиться соревнования. Кроме того, Викелас являлся значимой фигурой для переговоров с греческими властями, пока еще не подозревавшими, что первые Олимпийские игры современности вскоре пройдут в Афинах. Кубертен оставил за собой пост генерального секретаря.

Члены Международного олимпийского комитета (слева направо): Виллибальд Гебхардт (Германия), Пьер де Кубертен (Франция), Иржи Гут-Ярковский (Богемия), Деметриус Викелас (Греция), Ференц Кемени (Венгрия), Алексей Бутовский (Россия), Виктор Бальк (Швеция)

Эллинский тормоз

3 июля 1894 года Викелас получил телеграмму от адъютанта наследника престола принца Константина, в которой говорилось, что королевская семья возьмет предстоящие соревнования под свой патронат. Однако политическая элита Греции была не в восторге от такой перспективы. Страна находилась в сложном экономическом положении, в правительстве шла борьба между различными группировками, и никто не хотел всерьез заниматься сомнительным спортивным проектом.

Тогда Викелас и Кубертен решили обратиться за содействием к руководителям фонда Заппаса, в числе которых состояли многие важные персоны. Первые лица МОК предполагали, что их идею воспримут с восторгом: как-никак покойный Заппас мечтал о возрождении Олимпиад. Однако в поддержке им отказали, сославшись на ряд надуманных причин.

На всякий случай Кубертен решил прозондировать возможность включения Игр в список юбилейных торжеств, приуроченных к 1000-летию Венгрии. Вскоре из Будапешта пришел положительный ответ. Но прежде чем воспользоваться представившейся возможностью, Кубертен и Викелас решили окончательно «дожать» афинский вариант. Вначале Кубертен выступил на заседании влиятельного литературного общества «Парнас», где попытался убедить собравшихся: «Во Франции есть пословица, которая гласит, что слова „невозможно“ нет во французском языке. Нынешним утром я еще раз убедился в том, что оно греческого происхождения». Затем генеральный секретарь МОК (Викеласу пришлось уехать в Париж, где умирала его жена) пошел ва-банк: он созвал пресс-конференцию, на которой прямо заявил, что Игры состоятся в Греции и возглавит местный оргкомитет принц Константин.

Слова Кубертена восприняли во дворце благожелательно, и оргкомитет Олимпиады был создан. Другое дело, что его состав оказался невероятно пестрым, с немалым числом противников. Они-то и решили разыграть новый козырь, обвинив Кубертена в занижении расходов на подготовку Игр и высказав предположение, что проведение соревнований ничего не даст Греции в экономическом плане.

Измученного переговорами француза сменил в Афинах Викелас, которому наконец-то улыбнулась удача. Он встретился с наследником престола и обговорил с ним наиболее спорные вопросы. Противников состязаний в оргкомитете оставили в меньшинстве, кооптировав туда новых членов. Было решено объявить о сборе пожертвований на проведение Игр и также обратиться к богатым грекам, проживающим за границей. Подписка на «олимпиаду» среди простых граждан принесла 330 тысяч драхм. 400 тысяч оргкомитет заработал на продаже почтовых марок и еще 200 тысяч — за счет реализации билетов и памятных медалей. Миллионер Георгиос Аверофф, к которому лично обратился принц Константин, пожертвовал на достройку Панафинейского стадиона в Афинах 920 тысяч драхм.

Строительными работами руководил известный архитектор Анастасиос Метаксас, советовавшийся по поводу устройства античных стадионов с немецкими и французскими археологами.

Общий вид реконструированного к первым Играм античного стадиона в Афинах

Программа первых Олимпийских игр 1896 года

Гимн, написанный Спиросом Самарасом на стихи Костиса Паламаса

Церемонию открытия Игр 6 апреля 1896 года посетили свыше 80 000 зрителей, в том числе королевская семья Греции

На трибунах во время соревнований собиралась довольно разномастная публика, в том числе немало женщин