Интерпретации против интерпретации против интерпретации и так далее

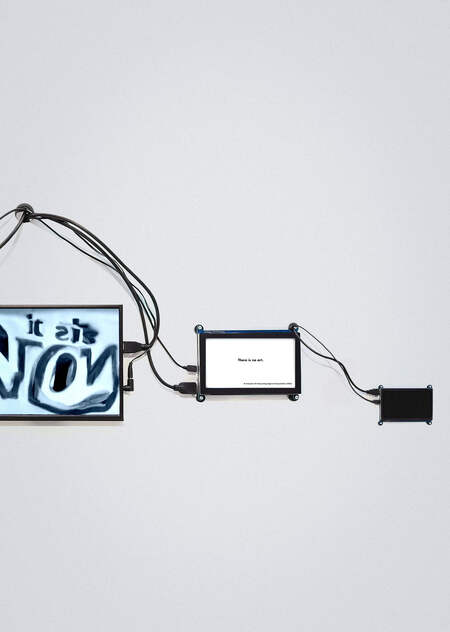

Давайте посмотрим на проект Джейка Элвеза «ИИ интепретирует ИИ, интепретирующий „Против интерпретации“ (Сонтаг, 1966)», 2023.

Вот его экспликация:

Искусственный интеллект используется для визуальной интерпретации основополагающего эссе Сьюзан Сонтаг «Против интерпретации», а затем другой искусственный интеллект сюрреалистически переводит эти изображения обратно в язык.

Сонтаг пишет в книге «Вопреки интерпретации» о своей неприязни к критикам, чрезмерно интерпретирующим произведения искусства, о том, что мы придаем слишком большое значение содержанию и смыслу, а не просто воспринимаем произведение искусства и его форму. Однако в этом видео ИИ вкладывает слишком много смысла в слова Сонтаг, и это также дает дополнительное предвидение, поскольку генеративный ИИ, возможно, (не поддается интерпретации) создаёт чистый мимесис и форму, поскольку он лишен какой-либо интенциональности, смысла или содержания художника-человека.

Визуальные эффекты создаются с помощью диффузионной модели, генерирующей изображения, с фразами Сонтаг в качестве исходных данных (Disco Diffusion с открытым исходным кодом, благодаря Somnai и Кэтрин Кроусон). Затем эти изображения переводятся обратно в язык с помощью алгоритма разметки изображений (GPT2 и CLIP). Эти большие предварительно обученные модели искусственного интеллекта были созданы с использованием огромных наборов данных изображений и текста, взятых из Интернета, представляющих собой застывший снимок необъективной части Интернета в определенный момент времени. Эти переосмысления странны тем, насколько авторитетно и нагло они, по-видимому, направлены на распространение дезинформации.

В каком-то смысле этот проект подтверждает возмущение Сонтаг [2] самой возможностью и уместностью каких-либо интерпретаций: действительно, попытка её опровергнуть с треском проваливается и превращается в свою противоположность.

Барт в «Смерти автора» [1] и Умберто Эко в «Открытом произведении» [3] показывают: вопрос «что имел в виду автор» фундаментально некорректен — смысл в любом произведении появляется ровно в тот момент, когда его обнаруживает читатель/зритель/интерпретатор, то есть «смысл» плюралистичен и процессуален по самой своей природе. Если для Сонтаг интерпретация — это в принципе нечто избыточное и искажающее, то для Барта и Эко это неустранимое измерение бытования любого произведения. То есть интенциональность автора если и важна — но не более, чем всё остальное.

В этой парадигме интерепретация не только возможна (а кто им запретит?), но и необходима, но она никогда не остается единственной или окончательной. Смысл — это бесконечно пересобирающийся ассамбляж из разных интерпретаций. Этот механизм работа Элвеза и эксплицирует в несколько карикатурном виде — это как бы крайний случай, предельное выражение того «бесконечного семиозиса», о котором писал Эко. Парадоксальным образом, этот проект одновременно и подтверждает правоту Сонтаг (демонстрируя абсурдность интерпретативных притязаний), и опровергает её (утверждая неизбежность множественности прочтений в духе Барта и Эко). В каком-то смысле, эта работа воплощает некий перформативный парадокс. Она деконструирует саму оппозицию между презентацией и интерпретацией, обнажая их глубинную неразрывность и обоюдную проблематичность. Главный концептуальный эффект от проекта в том, чтобы поместить нас в состояние продуктивного замешательства (а, вообще говоря, замешательство — единственное продуктивное состояние всегда, когда речь идёт об искусстве).

В свою очередь, если смотреть с некоего мета-уровня, то и моя интерпретация работы Элвеза — тоже капля в неиссякающем танцующем фонтане разных пониманий. Кто-то следующий (например, вы), интерпретируя мою интерпретацию интерпретаций Элвеза, интерпретирующего Сонтаг, призывающей перестать интерпретировать, — тоже станет струйкой в этом потоке.

Так что мы оказываемся внутри какого-то головокружительного лабиринта отражений, где каждый новый поворот одновременно и опровергает, и подтверждает предыдущий. Критикуя интерпретацию, мы неизбежно порождаем новые интерпретации — дурная бесконечность. Знаки порождают знаки, тексты порождают тексты, и нет никакой возможности остановить этот процесс, апеллируя к какому-то окончательному «означаемому». Даже текст, провозглашающий конец интерпретации, становится поводом для новых интерпретаций.

По сути, вопрос об интерпретации — это вопрос о самой возможности однозначного окончательного смысла. О том, может ли что-то вообще существовать вне и помимо бесконечной игры истолкований.

Постструктуралистский ответ, который стоит за позициями Барта и Эко, заключается в том, что никакого «трансцендентального означаемого» нет и быть не может. Смысл всегда является продуктом дерридеанского различáния (différance), движения в лабиринте знаков — любая попытка зафиксировать его, остановив семиозис, обречена на провал.

Значит ли это, что позиция Сонтаг совершенно несостоятельна? Что у нас нет никакого выхода из «дурной бесконечности» интерпретаций? Мне кажется, что определённая продуктивная альтернатива здесь все же есть.

Возможно, речь должна идти не об элиминации интерпретации как таковой, а о каком-то ином её модусе, который не стремится исчерпать смысл произведения, но наоборот — старается оставить его незавершённым, чтобы дискурсивное обрамление было незамкнутой рамкой. Тогда непосредственность эстетического переживания не разрушается, а, наоборот, обостряется — подобно тому, как визуальный фронт-энд интерфейс делает возможным использование бэк-энд кода в своих целях.

Мы не пытаемся поставить какую-то окончательную точку в понимании проекта Элвеза или эссе Сонтаг. Скорее, мы используем их как импульс для собственного интеллектуального творчества, как повод перезавязать какие-то важные для нас смысловые узлы. Здесь, возможно, мы обретаем выход из той ситуации герменевтического тупика, в которую нас загоняет «Против интерпретации», — не в отказе от истолкования, но в превращении истолкования в форму со-творчества.

Библиография

1. Барт, Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — Москва: Прогресс: Универс, 1994.

2. Сонтаг, Сьюзен. Против интерпретации и другие эссе. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014.

3. Эко, Умберто. Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэтике. — Санкт-Петербург: Symposium, 2006.