Artifex и non-human agent: эволюция авторства в симбиозе с машиной

Моя выпускная квалификационная работа посвящена созданию сервиса для интерактивного фанатского сторителлинга с ИИ-персонажами — пространства, где пользователь становится соавтором и со-творцом вместе с искусственным интеллектом.

Этот проект рождает вопрос: что значит быть автором в эпоху, когда творческий акт разделён между человеком и машиной?

Ответ на него ищет визуальное исследование «Artifex и non-human agent: эволюция авторства в симбиозе с машиной», прослеживая, как в XX–XXI веках меняется само понятие творчества — от субъективного высказывания к распределённой системе агентных связей между человеком, алгоритмом и средой.

Глава I. Распад авторства

Идея уникального автора-гения начинает разрушаться уже в середине XX века. Ролан Барт в эссе «Смерть автора» объявляет, что смысл произведения рождается не в момент создания, а в акте восприятия, где читатель становится соавтором, а Умберто Эко в «Открытом произведении» утверждает, что искусство по природе своей незавершено, а каждый акт интерпретации — это его продолжение.

Визуальные искусства быстро откликаются на эти идеи. Проект Пьера Юйга и Филиппа Паррено No Ghost Just a Shell (1999–2002) становится символом коллективного авторства: художники покупают права на второстепенного персонажа манги и передают её другим авторам. Так рождается ЭннЛи — фигура без центра, принадлежащая множеству.

Это отказ от индивидуальной подписи и утверждения новой формы авторства — сетевой и процессуальной, где произведение живёт благодаря взаимодействию многих.

Пьер Юйг, «One Million Kingdoms», 2001

II. Технологическая медиация и постгуманистическое тело

XXI век радикализирует этот сдвиг. Медиа-художники всё чаще обращаются к теме растворения субъекта в цифровом потоке и со-творчества с машиной.

Философия постгуманизма даёт язык для описания этого процесса. Бруно Латур в «Пересборке социального» предлагает понятие актора — того, кто побуждается к действию множеством других акторов. Агентность распределена, действие никогда не принадлежит одному субъекту.

Донна Харауэй в «Манифесте киборгов» вводит образ гибрида — фигуры, размывающей границы природы и технологии. Тимоти Мортон, говоря о «гипосубъекте», показывает человека как «менее чем субъект», включённого в сеть нечеловеческих сил.

Таким образом, субъект перестаёт быть центром — он становится узлом в сетевой экосистеме агентностей, где вещи, технологии и образы действуют наравне с человеком.

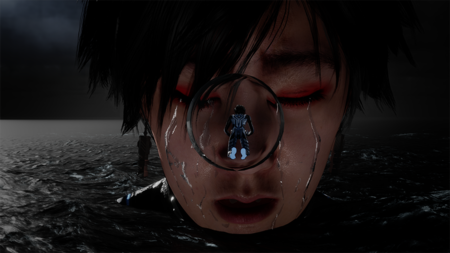

Лу Ян, «DOKU the Self», 2022; «DOKU-LuYang’s Digital Reincarnation»

Лу Ян превращает собственное тело и идентичность в цифровой симулякр: создаёт аватары, в которых её образ переживает смерть, перерождение и множественность. Эти цифровые двойники не подчинены человеческой биологии, а существуют как самодостаточные агенты.

Сондра Перри в своих видеоинсталляциях исследует, как технологии и медиа-образы формируют и контролируют представления о теле и расовой идентичности.

Художник теперь — временный интерфейс, через который протекают данные, образы и коды. Искусство становится процессом непрерывной пересборки субъектности, где человеческое и машинное переплетаются в симбиотическом ритме.

Сондра Перри, «Graft and Ash for a Three Monitor Workstation», 2016

III. Non-Human Agency: симбиоз и соавторство

Философ Юк Хуэй в «О существовании цифрового объекта» и «Recursivity and Contingency» показывает: цифровое бытие — это не статичная форма, а операциональный процесс, зависящий от вычислений и сетевых связей. Карен Барад в «Meeting the Universe Halfway» развивает концепт агентного реализма, где материя и дискурс взаимно производят друг друга. Эти идеи открывают путь к пониманию non-human agency — нечеловеческой агентности, существующей внутри технического соприсутствия.

Non-human agent — это не просто инструмент, а активный участник эстетического высказывания, способный порождать неожиданные смыслы, выходящие за пределы человеческого намерения.

Катя Новицкова в проекте «Invasion Curves» (2018) анализирует, как технологии машинного зрения изменяют восприятие природы: биологические формы становятся для алгоритмов не живыми существами, а массивами данных. Подобные практики не только поднимают вопрос об агентности машин, но и вплетают его в экологическую дискуссию, где природа, техника и человек оказываются взаимозависимыми участниками одной экосистемы.

Современное искусство постепенно уходит от простого восхищения возможностями искусственного интеллекта. Вместо этого художники обращаются к критическому разбору его устройства, к деконструкции самой логики алгоритмического мышления.

Катя Новицкова, Invasion Curves, 2018

Таким образом, практика взаимодействия с нечеловеческими агентами в искусстве становится не просто экспериментом с новыми технологиями, а способом переосмыслить саму идею интеллекта и творчества. В этом диалоге рождается новая эстетика симбиоза, где граница между человеком и машиной не исчезает, а становится местом живого соприкосновения.

Заключение

Эволюция авторства — это движение от индивидуального «я» к множественности акторов. Художник больше не противопоставлен машине — он соединён с ней в симбиозе, где оба становятся частями единого процесса.

Мой дипломный проект — сервис для интерактивного сторителлинга с ИИ-персонажами — воплощает эту философию на уровне продукта. Он представляет собой актор-сеть, где интерфейс — это не инструмент, а пространство агентного взаимодействия.

Такая среда становится лабораторией симбиоза, где пользователь вступает в соавторство с нечеловеческими агентами — цифровыми персонажами, алгоритмами, сетевыми процессами.

Творчество будущего — это не владение, а соприсутствие, не подпись, а связь. Artifex и non-human agent объединяются, чтобы создавать не вещи, а процессы, через которые мир узнаёт самого себя.

Библиография

1. Барт, Ролан. Смерть автора // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — Москва: Прогресс, 1989. 2. Эко, Умберто. Открытое произведение — Санкт-Петербург: Академический проект, 2006. 3. Латур, Бруно. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 4. Хуэй, Юк. О существовании цифрового объекта — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. 5. Харман, Грэм. Объекты ориентированные: философия и ее вещи — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. 6. Брайант, Леви. Демократия объектов — Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. 14. Хейлс, Н. Кэтрин. Как мы стали постчеловеческими: виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике — Москва: Новое литературное обозрение, 2020. 15. Харэуэй, Донна. Манифест киборга: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017.

Источники изображений