Город, в котором тебя нет. Пространства тревоги в японском кино

Современный человек давно потерял ощущение безопасности в каком-либо месте. Дом превратился в зону одинокой неопределённости, а публичные пространства только усиливают паранойю и одиночество в толпе.

Пространство вокруг нас способно рассказать многое. Среда, в которой мы живём, отражает комплекс социокультурных и исторических процессов. В японском кино пространство быстро перестаёт быть фоном, а становится чем-то большим. Метро, офис, коридор или экран не просто элементы быта и вспомогательные инструмента, а нечто более притягательное…

Как японское кино делает реальные и цифровые пространства отражением личностных или общественных переживаний?

Цель исследования заключается в изучении репрезентации пространств тревоги в японском кино, выявлении взаимосвязи между урбанистикой, лиминальностью и цифровыми измерениями как носителями эмоций.

Задачи: 1. Изучить японские фильмы конца XX — начала XXI века, в которых публичные, рабочие и переходные пространства становятся источником психических состояний у персонажей; 2. Проанализировать технические аспекты визуального воплощения этих пространств (композиция, работа со светом и цветом, особенности монтажа, операторская работа, актёрская пластика в сосуществовании с пространством); 3. Выявить наиболее выразительные типы этих пространств, описать их функции и характерные визуальные приёмы; 4. Сделать выводы о том, как японское кино превращает повседневную среду и виртуальные образы в инструмент выражения страхов и экзистенциальной тревоги.

Структура данного визуального исследования — типологическая. В данной работе будут выявлены общие закономерности изображения тревожных пространств в японском кино 1980–2000-х годов. Особое внимание уделяется городской среде, общественным зонам, крышам, лиминальным и цифровым пространствам. Подборка фильмов была составлена из наиболее характерных примеров, демонстрирующих, как физическая или цифровая среда становятся естественным дополнением, продолжением внутреннего состояния человека. Анализ основан на наблюдении за тем, как визуальный язык японского кино создаёт атмосферу тревоги через симбиоз героев и пространство во внутреннем мире кинокартины.

Ключевым течением для исследования является «J-horror» (пер. с англ. Japanese horror «японский фильм ужасов») и киноработы жанров триллер или детектив от режиссёров, ставшими «наследниками» данного направления. Причина сделанного выбора проста — «J-horror» наиболее последовательно и глубоко работает с пространством как источником эмоциональных переживаний широкого спектра. Именно эти фильмы позволяют проследить, как тревога формируется не только через сюжет, но и через взаимодействие человека с окружающей средой, превращая пространство в незаменимый выразительный инструмент.

Некоторые фильмы будут отнесены сразу к несколькими категориями, потому что они содержат разнообразные локации, влияющие на сюжет и эмоциональную тональность. Это методологически оправдано: типологический анализ фокусируется на пространственных практиках и нарративно-технических решениях.

Городская среда

Город — это сложная социокультурная урбанистическая система, в которой пересекаются повседневность и аномия.

Важно начинать визуальное исследование именно с этого типа пространства, потому что мегаполис (улицы, переулки, заброшенные здания и т. д.) и общественные места (кафе, метро, парки, детские площадки и т. д.) в японской кинокультуре зачастую неочевидная территория, где привычные европоцентричному зрителю локации переосмысляются.

«Ритуал» («Shiki-Jitsu», реж. Хидэаки Анно, 2000 г.)

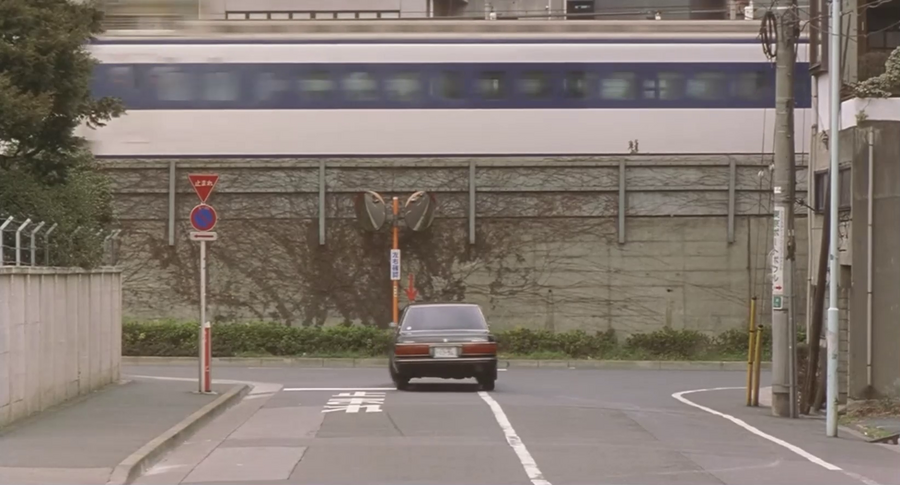

Например, в «Ритуале» («Shiki-Jitsu», реж. Хидэаки Анно, 2000 г.) город с первых минут перестает быть просто фоном для любовной истории и превращается в протяжённый психологический триллер с элементами экзистенциального ужаса от нескончаемой тоски и скуки. Здесь полузаброшенная урбанистика становится симптомом, метафорой, отражением внутреннего состояния персонажей, которые пугающе одиноки внутри.

Например, один главных героев — безымянный режиссёр-неудачник в исполнении Сюндзи Иваи. Он пассивно выстраивает свой документальный фильм не только из наблюдений за городскими пространствами разной степени разушенности, но и из фиксации повседневности не менее безымянной девушки в красном, которую играет Аяко Фудзитани.

Основными локациями фильма являются железнодорожные рельсы, цеха, полуразрушенные предприятия и безжизненные улицы. Палитра большинства локаций серая, но освещение и цветовые акценты динамически меняются под эмоциональное состояние героев и ключевые события сюжета. Цвет в городской седе здесь это самостоятельный инструмент повествования (серый=скука, стабильность, красный = одержимость, зеленый=надежда, жёлтый=болезненная влюбленность, синий= грусть, тоска и т. д.).

Главные герои внутренне потеряны так же, как город, утративший смысл своего существования. Возможно, поэтому персонажи и внешний мир пластически подстраиваются друг под друга, не до конца понимая зачем. Весь фильм наполнен достаточно статичными общими планами, разбавляющийся панорамными движениями камеры или наездами от ключевых героев или к ним, усиливая тягучесть внутренней реальности.

Когда в монотонный визуальный ряд вклиниваются философские монологи недорежиссера, идущие безэмоциональным речитативом, то тогда городская среда становится полноценным, таким же живым участником истории. Весь мир превращается в чёрную дыру, где отсутствует всякая надежда и человеческая эмпатия, превращая обычный ужас в нечто экзистенциально пугающее.

Анализ основной цветовой тональности городской среды, от преобладающих серо-зеленых тонов к акцентому синему в зависимости от события в фильме «Ритуал» («Shiki-Jitsu», реж. Хидэаки Анно, 2000 г.)

Заброшенный дом главной героини в красном продолжает эту логику, возводя концепцию в абсолют: он не воспринимается как реальное жильё или физически безопасная территория. Здесь нет полноценно обставленных комнат, мало предметов повседневного быта, нет ярко выраженных признаков человеческой жизнедеятельности. Героиня здесь почти не спит и не ест, потому что в погоне за идеальным эскапизмом телесные функции в бетонных стенах демонстративно отброшены.

Всё это пространство огромное и неестественное пустое, а серо-сине-красные тона в интерьере только усиливают тревожную чужеродность локации, создавая постоянное психологическое давление. Все локации в этом доме сняты малодинамично, чередуя наезды с панорамами. Хотя один раз была была замечена сцена с круговым облетом вокруг главной героини из-за психического обострения тоски по убежавшему котику.

Это архитектурное «ничто посреди нигде» подчёркивает стремление героини к радикальной самоизоляции и откладывании взросления, который обусловлен травмой из-за матери-нарцисса и постоянным социальным давлением.

Даже когда она цепляется за изначально бессмысленные отношения с недорежиссером и её подобие дома окрашивается в коричнево-желтые цвета в середине фильма — это не избавляет её от проблем. Красный цвет все равно преследует её до самого конца произведения, отражаясь практически во всех локациях, не оставляя зрителю шанса перестать тревожиться хотя бы на минуту.

Переход цветовой палитры здания от красно-синего к желто-коричневому в соотношении с психическим состоянием героини в течение сюжета «Ритуал» («Shiki-Jitsu», реж. Хидэаки Анно, 2000 г.)

Другим интересным примером операторской работы является проект «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.). Там режиссёр превращает городскую среду в бесконечный печальный лабиринт. Улицы часто растворяются в полумраке, все пространства длинные, кривые, тягучие. Чаще всего локации сняты панорамно или наездом от или к ключевым персонажам сцены. Цветовая палитра фильма серая, в пастельных тонах, с редким акцентом в виде зелени или уличного освещения.

Монтаж фильма чаще всего чередует длинные сцены общего или среднего планов с небольшим количеством наездов или панорам, показывая, что жизнь полицейского это бесконечное блуждание по домам и учреждениям. Данный прием усиливает ощущение системного давления строго на главного героя, а не на общую категорию людей как таковых (молодежь), как это было в «Ритуале».

Общественные городские зоны вроде кафе и магазинов формируют ещё один уровень тревоги. Эти пространства сняты здесь статичными планами, цветовая палитра чаще всего в холодных тонах с зеленым или желтым акцентным цветом. Камера стоит на расстоянии и не вмешивается в происходящее, фиксирует город как огромную нейтральную массу, внутри которой человек едва заметен. Со стороны это похоже на намеренную попытку заставить зрителя почувствовать себя естественной частью этой среды, будто наблюдатель в зоопарке.

В «Исцелении» персонаж находится в центре, чаще всего в средних и крупных планах, коих в фильме достаточно много. Все пространство будто давит на него с краёв, создавая вертикальное и горизонтальное замыкание. Зритель воспринимает героя как основную точку опоры вокруг городской среды, на которую направлено всё напряжение внутреннего мира фильма.

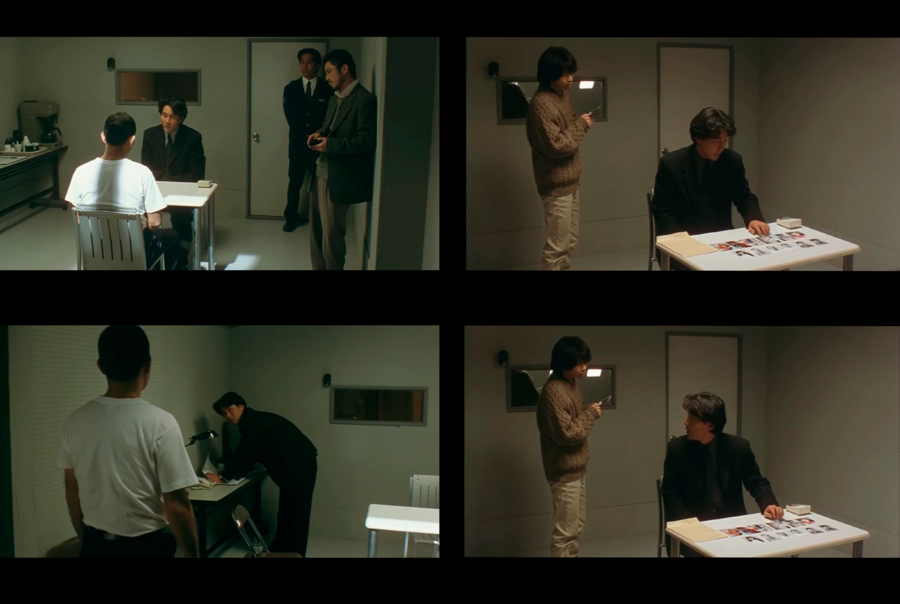

Примеры операторской работы в сценах с активной городской средой «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Химчистка, кафе, парк и улицы «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

В фильме «Прах ангела» («Angel Dust», реж. Гакурю Исии, 1994 г.) городская среда продолжает проявлять себя, только давя вообще на всех и каждого без разбора. Общественные места вроде магазинов и метро становятся центром напряжения.

Например, это особенно хорошо видно в сцене с девушкой, замечающей работающую стиральную машину в круглосуточной прачечной поздно ночью. Композиция кадра замкнутая и холодная, а пустые улицы контрастируют с переполненным пространством магазинчика с кучей громоздких бытовых механизмов в одном месте. Все давит, пугает и не дает выдохнуть.

Метро в «Прахе ангела» снято длинными, статичными планами в холодных и землистых тонах, чередуя многочисленные крупные планы со средними или общими. Длинные, узкие тоннели и переполненные платформы создают клаустрофобное ощущение, где пространство давит одинаково на всю людскую массу в общем и на каждого человека в частности, лишая возможности спрятаться в толпе, полностью раствориться в ней.

Город и метро «Прах ангела» («Angel Dust», реж. Гакурю Исии, 1994 г.)

Круглосуточная прачечная «Прах ангела» («Angel Dust», реж. Гакурю Исии, 1994 г.)

Противоположный, но не менее интересный подход к тревоге в общественном транспорте можно увидеть в сцене с вагоном в «Пульсе» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.).

Чисто технически все снято почти в том же стиле, что и в «Прахе ангела»: вагон землисто-зеленый и монолитный, монтаж малодинамичный, планы чаще всего крупные. Но в этой работе иная работа с пространством, здесь акцент на пустоте и тотальном одиночестве героев. Главные персонажи плотно прижаты друг к другу, будто пытаясь спрятаться от неестественно свободного пространства вокруг. Первое, что они говорят в этой сцене — выражение непонимания, где другие люди и почему никто сюда не заходит. Это вполне понятно, потому что в реальности в такое время реальные токийские электрички практически никогда не бывают полностью пустыми из-за рабочих, живущих вдали от города.

Но именно в этом вагоне демонстрируется короткая, но очень интимная, чувственная попытка прикоснуться друг к другу, принять «своего человека» без страха общественного осуждения или потери автономности.

Слева — давка в вагоне метро, «Прах ангела» («Angel Dust», реж. Гакурю Исии, 1994 г.) Справа — сцена эмпатии ключевых персонажей в пустом поезде, «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001)

Отдельно хочется отметить городскую среду, магазин и стройку в «Пульсе» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.). Мир вне квартир и компьютеров занимают не много хронометража фильма, но каждая сцена снаружи имеет драматургическую нагрузку и пугает каждый раз.

Улицы полупустые, удушающие, давящие и сжатые. В безлюдном магазине, одном из более-менее ярких мест с разноцветными упаковками, стоит призрак, которого сложно заметить. Стройка на котором всего пара рабочих, тоже заражены потусторонним одиночеством. Вокруг много труб, ржавчины и асфальта — отличный плацдарм для суицида в припадке тоски.

Чем ближе мы к концу произведения, тем меньше вокруг желтых и зеленых цветов и больше черно-коричневой грязи, смога и отчаяния, будто апокалипсис уже здесь.

Покадровый разбор сцены со столкновением призрака и главной героини в магазине «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001)

Стройка и городские улицы «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001)

Индустриальные и институциональные зоны

Активные индустриальные и институциональные зоны намеренно отделены от городской среды, потому что они обладают особой айдентикой и функциональной спецификой. Они представляют собой тематические пространства, где человек низводится до функции.

В городской среде, как в искусственно созданной системе выживания вне природных процессов, страх часто формируются через Деборовский цинизм. Но рабочие зоны имеют совершенно иную природу формирования тревоги. Здесь государственно-корпоративный сплин сопровождается ужасом перед неугасаемой капиталистической машиной, индустриальной или постиндустриальной системой производства и потребления.

«Любовь к резине» («Rubber’s Lover», реж. Сёдзин Фукуи, 1996 г.)

Крайне интересным фильмом на эту тему является гуро-хоррор в сеттинге киберпанка «Любовь к резине» («Rubber’s Lover», реж. Сёдзин Фукуи, 1996 г.), где рабочие зоны лаборатории выступают ключевой локацией. В центре сюжета находится секретная организация «Центр», в котором учёные проводят антигуманные эксперименты над людьми, используя нелегальные психотропные вещества.

Здесь лаборатория изображена как изолированное, узкое и замкнутое пространство, где человеческая жизнь превращается в сырьё, отданное на благо всего человеческого рода. Эстетика отвратительного в фильме подчёркивается через испытуемых и психически нестабильных работников данного предприятия.

Монтаж данной кинокартины выстроен так, чтобы сочетать прямоугольную геометрию лаборатории и приборов с сексуализированной телесной уязвимостью испытуемых, создавая напряжение между технологическим совершенством и органикой. Например в одной из первых сцен фильма представляется фетишизированная работница-испытуемая в костюме лолиты, которая случайно убивает испытуемого. Гуро-эстетика (кровь, телесные деформации, сексуальное, психическое и физическое насилие) создаёт визуальный дискомфорт и почти физическое напряжение при просмотре.

Брутальность рабочих пространств еще выражается и в суровость местном оборудовании, трансформаторах и электронике: резиновые костюмы, тяжёлые кабели, крупные металлические системы и странные устройства интригуют и пугают одновременно. В сценах с непосредственными экспериментами есть телевизионные экраны выводятся глазные яблоки испытуемых, мечущихся в агонии от разрушения своего мозга ради в подключения к «новому мозгу» для получения сверхспособностей. Резкие смены планов во время этих событий усиливают ощущение хаоса и жестокого насилия. Помимо этого, исходя из мироустройства фильма предполагается, что цифровая система в лаборатории напрямую подключена к телу человека, внедряясь в его организмы полностью. Это формирует уникальный тип тревоги — страх перед тем, что тело превращается в интерфейс, а сознание в объект управления кем-то извне.

Можно сказать, что лаборатория является квинтэссенцией ужаса перед новыми технологиями, которые потенциально способны влиять на биологическую автономию каждого из нас.

Лабораторное оборудование и пыточное кресло «Любовь к резине» («Rubber’s Lover», реж. Сёдзин Фукуи, 1996 г.)

Не менее интересные переживания на тему индустриализации можно увидеть в киберпанке с элементами боди-хоррора «Тэцуо — железный человек» («Tetsuo: The Iron Man», реж. Синъя Цукамото, 1989 г.).

Мир фильма выглядит как индустриальный кошмар: кругом бетон, металл, трубы, провода и ржавые конструкции. Заводы здесь постоянно живут и находятся в бесконечной работе, хотя людей на производстве мы почти не видим. Скорее всего, такое решение связано с небольшим бюджетом фильма и общей социально-экономической критикой в сценарии: технологии не просто инструмент, а форма власти и разрушения природного человеческого нутра. История быстро показывает, к чему это приводит- тело главного героя Тэцуо достаточно быстро превращается в машину буквально: металл врастает в кожу, создавая гибрид человека и железа. Однако телесность в данном фильме не самое главное, так как причиной самого превращения стала сама индустриальная система производства как таковая.

В «Тэцуо— железный человек» работа с пространством строится на постоянном давлении крупного и среднего планов на зрителя. Камера будто прилипает к телу героя вокруг узких каменных построений, визуализируя прямую угрозу. Часто в съемках используется панорама слева направо и в обратную сторону.

Контрастность текстур в пространстве — еще один важный нарративный акцент. Мягкая, подвижная плоть и сосуды постоянно сталкиваются с жёстким металлом. Свет усиливает различие между матовой кожей и блестящими металлическими фрагментами на фоне бетонных построений. Из-за этого каждая сцена воспринимается как визуальное поле конфликта, где живое и механическое борются за доминирование.

Заводы и давящая урбаниктиска «Тэцуо — железный человек» («Tetsuo: The Iron Man», реж. Синъя Цукамото, 1989 г.)

Давящие стены и заводы «Тэцуо — железный человек» («Tetsuo: The Iron Man», реж. Синъя Цукамото, 1989 г.)

Ещё в фильме была замечена покадровая стоп-моушен анимация с главным героем в городской среде, где создается иллюзия движения за счет последовательного фотографирования статичного героя после изменения его положения в пространстве улиц.

Эти резкие, некомфортные сцены создают неожиданный разрыв с привычной кинетикой живого движения в кино как медиа. При просмотре создается ощущение, будто органический главный герой меняется по логике машины. Эти рывки напоминают работу заводского механизма, который действует не по человеческой органике, а по ритмике станка.

Стоп-моушен анимация динамичных сцен с заражением металлом, побегом, битвой с противником «Тэцуо — железный человек» («Tetsuo: The Iron Man», реж. Синъя Цукамото, 1989 г.)

Институциональные рабочие зоны у Киёси Куросавы в «Исцелении» становятся логичным продолжением тех мотивов, что проявляются в «Тэцуо», но здесь они подаются без экспрессии и визуальной агрессии перед технологиями.

В «Исцелении» полицейские локации, где работает главный герой, представлены максимально буквально. Служебные помещения в его участке воспринимаются как зоны, в которых человек подчиняется государственной структуре. Цветовая палитра построения нейтрально светлая, а комнаты лишены архитектурной уникальности и сложности. Здесь все построено на угловатой, строгой функциональности, будто это завод про производству правосудия.

Однако полицейская допросная в фильме изменяет своё освещение и цветовую тональность в зависимости от того, кто в нем находится. Если в ней находится «жертва», совершившая убийство под гипнозом, то все вокруг становится более зеленым и холодным. Когда главный герой беседует непосредственно с убийцей, то окружение становится желтее и будто бы грязнее, сигнализируя зрителю о потенциальной опасности. То есть пространство, несмотря на свою общую нейтральность, все равно подчиняется режиссерскому замыслу за счет работы со светом и поведением актеров в локации.

Допросная и полицейский участок где работает главный герой: разница в освещении и линейной композиции «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Больницы в данном фильме Куросавы устроены немного иначе. В одной из первых сцен с опросом первой жертвы убийцы в психиатрической больницы, комната оказалась неответственного большого размера, предметы обихода в них расставлены будто в театральной сцене. Доминирование коричнево-желтых оттенков

Другая больница, в которой оказался уже сам убийца в середине фильма, уже более клаустрафобно давящая и квадратная. Оттенки в ней серо-синие, архитектура пронизана квадратными линиями стен, полок и кафеля.

Камера фиксирует персонажей в этих местах чаще всего через крупные и средние планы с акцентами на прямых линиях, оставляя вокруг них небольшие, душащие пустоты. Из-за этого всё отделения выглядят ещё более механическими и равнодушными, чем вышеупомянутые государственные структуры.

Психиатрическая больница в коричнево-желтых тонах «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Операторская работа в институциональном пространстве больницы с квадратными формами и прямыми линиями «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Крыши

Крыши выделены в отдельную категорию не случайно. В японском кинематографе это особый тип свободного пространства, где персонажи самовыражаются или меняются уникальным образом.

«Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Крыши как важные сюжетные локации были обнаружены во многих отобранных фильмах. Хронометраж и визуальная проработанность этих сцен в каждом конкретном случае разнится, но они всегда имеют большое значение для истории и внутреннего состояния героев.

Например, в «Ритуале» у Хидэаки Анно практически ежедневные повисания на краю крыши для главной героини это своего рода бесконечное таинство, определяющее, хватит ли ей сегодня смелости покончить с собой или нет. Здесь крыша — это площадка для высказывания, где немой крик о помощи и кризис самоидентичности, выражается в повторяющихся действиях с целью наконец-то найти своё собственное, уникальное и твердое «я», которое невозможно уничтожить.

В каком-то смысле тоже самое происходит с персонажами в ранее упомянутом «Исцелении», но не в буквальном смысле. Там главный герой задумчиво смотрит в городскую даль сверху-вниз и болтает с коллегой по работе после тяжелого случая во время сложного расследования. Именно там благодаря более интимной атмосфере для разговора и происходит первое философское размышление о дуальной природе человека и его врожденной, непримиримой склонности к жестокости. Сначала герой находится рядом с другом, а после сильно отдаляется от него вправо, замыкая эти рассуждения на своем желании докопаться до однозначной, универсальной истины в этом вопросе, которую можно облечь в ясные, четкие слова и действия. Полицейский таким образом хочет сохранить свою автономию и профессиональную целостность. Это выражается через экспертное самосовершенствование (чтение книг по психологии и не только) во время работы над делом, в котором убийства происходят по единому сценарию, но реализуемые совершенно незнакомыми друг с другом людьми.

Откровенный разговор главного героя с коллегой на крыше «Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.)

Ещё больше эмоциональных откровений на крыше можно увидеть в «Пульсе» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.). Эта локация, огороженная белым забором-сеткой из стальной проволоки, является самой приятной и светлой во всем фильме. Именно там больше всего зелени и композиционного простора, а герои в кадре перемещаются хотя бы немного менее тревожно, чем обычно. Здесь крыша это своего рода последний оплот природы и спокойствия посреди бетонного мрака и отчуждения.

Именно там босс местной рабочей компании признается в своем непонимании самой концепции дружбы и абстрактно размышляет о неминуемом одиночестве человека. Прямолинейная мизантропия произносится под открытым небом, что делает тезис констатацией факта, а не философским размышлением. Крыша здесь это не убежище, а последний наблюдательный пункт, место для контакта со своим личным беспокойством и страхами. Это пространство окончательной потери, где исчезает даже тревога, оставляя после себя лишь чистую, нефильтрованную пустоту.

Террасный сад и мини-офис на крыше «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.)

Разговоры о высоком на крыше «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.)

Интересное с крышей происходит и в фильме «Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.). Именно там Хиода, глава двенадцатого отдела, говорит главной героине о полной коллективной некомпетентности своего структурного подразделения.

Его откровенность подчеркнута съемкой диалога восьмеркой, камера почти не отдаляется от лиц. Здесь крупные планы создают ощущение замкнутости даже на открытом пространстве. Малое количество общих и средних планов усиливает психологическое давление. Герои оказываются запертыми в рамке кадра так же, как и в своих социальных ролях. Эта плотная, напряженная атмосфера превращает крышу из зоны свободы в пространство принудительной искренности по зову службы. Главная героиня не может отказаться от выслушивания грубостей начальника и его перекладывания всей ответственности на себя из-за статуса новенькой работницы. Тут произнесли вслух то, о чем, скорее всего, месяцами молчали внизу.

То есть можно сказать, что на уровне земли человек задушен теснотой, потоками людей и давлением городской структуры и общества. Но на крыше он оказывается в промежуточной зоне, где привычные правила перестают работать с той же силой, что раньше. При том, что пространство свободное и открытое, оно все еще небезопасное. Возможно, это дополнительный фактор для героев, так как для них еще быстрее исчезают бытовые переживания и социальные рамки, а глубоко личное и нелицеприятное выходит на первый план.

«Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.)

Лиминальные пространства

Лиминальные пространства становятся ещё одной значимой локацией азиатском кинематографе. Они формируются из разнообразных переходных участков урбанистической среды из одного места в другое. Это могут быть коридоры, лестницы, проходы и многое другое. Все эти места выглядят простыми и незаметными, однако именно в них ощущается разрыв между устойчивым и нестабильным состоянием.

Этот вид территории важен конкретно для японского кино, потому что он позволяет фиксировать момент внутреннего смещения. Ведь лиминальные пространства не предназначены для долгого пребывания, они не дают реальной опоры и не защищают.

«Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.)

В фильме «Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.) белые офисные коридоры и лестницы становятся главным источником внутреннего напряжения и занимают большую часть истории. Рабочее пространство в этом фильме не так важно, потому что офисам уделено сильно меньше хронометража, чем переходным пространствам. Камера фиксирует пространство через общие, средние планы и медленные панорамы, подчёркивая протяженность пространства и его равнодушную, функциональную пустоту. Длинные коридоры стерильно вычищены, а белые стены с малым количеством окон и знаков создают эффект плоской, однообразной поверхности, в которой невнимательный зритель может потерять визуальную опору.

Малодинамичные горизонтальные движения камеры и обильное количество ракурсов сверху-вниз вытягивают пространство и заставляют ощущать растущее давление на героев кем-то извне, будто камера наблюдения. Каждый поворот кажется бесконечным, а одинаковые дверные проёмы усиливают беспокойство. В таком техническом построении кадра коридор перестает быть функциональным элементом офиса и превращается в зону беспокойного ожидания беды.

Лестницы сняты еще интереснее. Камера делает акцент на глубине пространства, медленно ведя взгляд зрителя вниз, открывая длинные пролеты с четкими тенями, уходящими в затхлые подвалы. Круговые ступени и ровное освещение формируют чувство постепенного погружения, втягивающее героя внутрь как змея. В этих сценах архитектура становится активным источником тревоги, а техника съёмки подчёркивает холодную логику офисного здания, которое давит на любого, кто в нём оказывается.

Лестница в подвал и коридор «Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.)

В «Тёмных водах» («Dark Water», реж. Хидэо Наката, 2002 г.) лиминальные участки формируют иной характер тревоги по сравнению с «Адской стражей». Если в офисном здании у Куросавы напряжение возникает через стерильность, протяженность и пустоту, то в многоквартирном доме данного фильма ощущение тревоги строится на тесноте, сырости и общем состоянии шаткости.

Этаж, где живет Хитоми Куроки с дочкой очень узкое, построенная на прямоугольных формах дверей и стен. Эти пространства сняты преимущественно общими и средними планами, из-за чего пространство ощущается дискомфортно сжатым и неудобным. Такое построение седы подчеркивает сценарные элементы фильма, где архитектура подчеркивает нестабильность социального положения главной героини в процессе развода с нелюбимым человеком. Крупные планы используются в основном как акценты на эмоциональном состоянии героини или в моменты приближения проклятого духа к ним в подъезде. Пространство давит так, будто стены могут схлопнуться в любой момент.

В «Тёмных водах» тусклое, бесцветное освещение подчеркивают нейтральную цветовую палитру с лимонно-желтыми акцентами исключительно во флешбеках. Лифт и переходные зоны-подъезды внутри дома выглядят как хрупкие тропинки между небезопасным миром и с трудом безопасной квартирой. В этих сценах почти нет воздуха, потому что камера фиксирует движение персонажей так, что зритель чувствует на себе давление влажных стен.

То есть можно сказать, что лиминальность в этом фильме формируется через прямоугольные формы и статичные или малодинамичные планы. Дом давит на всех одинаково и не различает частное и личное. Коридор превращается в место, где дискомфорт усиливается, а пространство начинает работать как самостоятельная, живая угроза.

В «Маребито» («Marebito», реж. Такаси Симидзу, 2004 г.) лиминальные пространства так же формируют ощущение пыльного, утомляющего и холодного лабиринта. Здесь, как и в «Тёмных водах», любого рода переходы, подземные зоны и подъезды сняты в землистой, контрастной палитре с желтым или красным акцентом, из-за чего любое пространство выглядит выцветшим и неестественно тревожным.

Коридоры подъездов или городские переходы тянутся вглубь кадра и кажутся чрезмерно длинными, показывая, как на их фоне человек выглядит маленьким, незащищённым и бесполезным.

Лестницы, тоннели и подземные участки в «Маребито» особенно дискомфортны. Их протяженность и неравномерное освещение создают впечатление удушающей давки и грязи.

Цифровые пространства

В рамках данной работы под цифровыми пространствами понимается любая форма фиксации реальности внутри фильма: фотографии, видеозаписи, мобильные телефоны, мониторы компьютеров и телевизоров.

Цифровые носители уже давно не просто инструмент для производства контента и коммуникации, а полноценные вместилища тревоги, которые изменяют структуру кадра и расширяют границы визуального мира фильма.

Все эти устройства формируют уникальный уровень восприятия, где изображение начинает жить по собственным законам и влияет на героев не меньше, чем физически ощутимые локации.

Ярче всего цифровые пространства отражается в фильме Маребито» («Marebito», реж. Такаси Симидзу, 2004 г.). Здесь Камера амбициозного оператора-психопата Масуоки работает преимущественно крупными, гипер-крупными и средними планами. Устройства фиксируют не только ранее упомянутые лиминальные пространства, но еще и всецело окружают главного героя. Его работа — это срастаться с киноаппаратурой, монтажными программами и бесконечными телевизионными экранами. Фиксация реальности происходит преимущественно через ручную съемку, что добавляет псевдодокументальной эстетики и повышает уровень натуралистичности, одновременно усиливая ощущение вторжения техники в личное пространство героя.

В целом цифровые носители видеоизображения в фильме выполняют роль естественной части пространства. Сцены построены вокруг видеозаписей, наблюдения через камеры и экранов. Причём ближе к концу фильма монтаж намеренно имитирует цифровые «ошибки» и сбои даже в реальности, которые фрагментируют восприятие и размывают границу между записью и жизнью. Монтаж часто использует повторения, стоп-кадры и резкие обрывы изображения, чтобы создать ритм цифровой тревоги.

Образцовым примером вторжения цифровой виртуальности в реальный мир является фильм «Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.). Эта работа полностью построена на рефлексии о природе современного общества и ужасе перед технологиями через компьютеры и интернет.

Камера часто фиксирует героев в полупустых помещениях, в интернет клубах и библиотеках, где вокруг много людей, но никто по-настоящему не взаимодействует друг с другом. Это визуальное соседство толпы и изоляции подчёркивает идею, что компьютерные технологии имитируют активную коммуникацию и сплочением, но усиливают разрыв традиционных людских связей в реальной жизни. По мере сюжета каждый персонаж фильма теряет себя из-за изоляции в «технологическом чистилище», проникаясь механизмами отчуждения всецело. Ярче всего это видно на примере истории Харуи, которая осознано отказалась от реальных отношений в пользу полной виртуализаци.

В монтаже много внимания уделено рефреймингу и ракурсам с нестационарным зависанием камеры над персонажами или вдали от них, что усиливает эффект давления технологиями на героев. На протяжении всего фильма Куросава использует осознанно немотивированный, отстраненный стиль движения камеры, который, в сочетании с изображениями технологий и экранов компьютеров в кадре, намекает на неизвестную силу, действующую как во внутреннем мире фильма, так и в мире самого зрителя.

Преобладающая серо-желтая палитра так же не случайна в «Пульсе». Жёлтый ассоциируется с предупреждающими сигналами и городским искусственным светом, которые не вызывают доверия, а скорее тревогу и дискомфорт. Серый символизирует дешевый пластик для компьютеров, показывая хладнокровную техногенность и отчужденность.

Вместе жёлто-серая цветовая палитра помогает визуализировать пространство технологий как «живое», но враждебное. Экраны, интерфейсы и интернет выглядят как технологии были сначала вокруг нас, но теперь они проникают глубоко внутрь сознания.

В «Звонке» («Ringu», реж. Хидэо Наката, 1998 г.) цифровые пространства проявляются через телевизор и фотографии как носители сверхъестественной силы.

Видеокассета позволяет проклятой Садако Ямамура проецировать свой личностный справедливый гнев на зрителя, который после просмотра обречён на смерть. Телевизор, из которого появляются сверхъестественные образы размывает границы между экраном и «настоящим» миром как символ того, что проклятие внедряется в реальность через технологию.

Фотографии проклятых подростков (например, с отдыха в домике на Идзу) искажаются: лица на снимках смазанные или сильно деформированы, как в боди-хоррорах. Это не просто воспоминания ради драмы, потому что они изменяются под действием сверхъестественной силы. Можно сказать, что фотографии здесь работают символически, ведь они показывают, что даже личная память и идентичность могут быть «заражены» технологическим злом.

В режиссёрской работе Хидэо Накаты визуальная составляющая всех этих образов подчеркивает их материальность. Телевизор это не просто экран, а портал. Камера фиксирует зло как объект, тяжелый и статичный. Мерцание света на стекле, шум помех, низкочастотный гул — все это создает осязаемое присутствие угрозы.

В фильме «Один пропущенный звонок» («One Missed Call», реж. Такаси Миикэ, 2003 г.) телефон и телевизионные экраны выступают мощным давящим элементом, без которого фильм не будет работать полноценно.

Телефонные звонки формируют ощущение обречённости: каждый звонок становится предвестником смерти. Это подчёркивается через звук и визуальные эффекты, где экран мобильного превращается в проводник ужаса. Экран телефона-раскладушки превращается в проводник неконтролируемого ужаса, а звук звонка усиливает чувство обречённости.

Особенно интересной является сцен, где героиня становится участницей на мистическом ток-шоу.

Телевизионные камеры и студийные экраны показывают её панику всей стране как цирковое выступление на потеху. Фильм критикует принцип работы СМИ и медиа, которые эксплуатируют психологические травмы и личностные трагедию одного человека.

Героиня оказываются под постоянным наблюдением, её эмоции и переживания становятся всего лишь материалом для медиапотребления. Фильм показывает опасность сенсационализма, где технологии превращают индивидуальное горе и страх в инструмент воздействия, усиливая общественное чувство бессилия, отчуждения и социальной тревоги.

Заключение

В ходе этого данного визуального исследования было просмотрено одиннадцать фильмов, самый поздний из них датируется 1989 годом («Тэцуо — железный человек»), а самый ранний — 2004 («Маребито»).

В процессе сбора различных визуальных данных выделены и проанализированы следующие пространственные зоны японского кино: 1. Городская среда (улицы, переулки, заброшенные и полузаброшенные кварталы, пригород) вместе с общественными местами (парки, метро, поезда, прачечные, детские площадки и т. д.); 2. Активные индустриальные зоны и институциональные учреждения, где работают люди: заводы, офисы, архивы, больницы; 3. Лиминальные пространства: переходные коридоры, лестницы, подвалы и лифты; 4. Крыши. Это комфортная зона, связанная с душевными откровениями в околобезопасном пространстве с попытками ментальной эквилибристики, наблюдением сверху и попыткой найти себя в нескончаемой суете; 5. Цифровое пространство: фотографии, мобильные телефоны, видеоаппаратура, экраны компьютеров и телевизоров.

Исследование показывает, что тревожные пространства в японском кино формируются через устойчивую систему визуальных решений, которые создают эмоциональное давление и отражают внутренние состояния персонажей или их динамику между друг другом.

Городские среды в «Ритуале» передают ощущение разобщенности благодаря пустым улицам, серой палитре с цветовыми акцентами, малодинамичным крупным или общим планам и подчёркнутой геометрии улиц и зданий.

аааа

ааа

Брянцева О. А. Экзистенция саспенса в j-horror URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48658914 (дата обращения: 02.11.2025)

Гудимова С. А. Символы японской эстетики // Вестник культурологии. — М., 2017. — Выпуск № 3 (82) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-yaponskoy-estetiki-1 (дата обращения: 1.11.2025)

Дуткина Г. Б. Призраки среди нас: особенности национальной психологии современных японцев // Японские исследования. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prizraki-sredi-nas-osobennosti-natsionalnoy-psihologii-sovremennyh-yapontsev (дата обращения: 01.11.2025)

Ионов А. Ю. Found footage: расширение границ реального в жанре хоррор // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/found-footage-rasshirenie-granits-realnogo-v-zhanre-horror (дата обращения: 26.10.2025)

Комм Д. Е. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов // Гуманитарный акцент. 2020. № 1. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=gAjY2EYSPHkC&oi=fnd&pg=PA5&dq=история+японского+хоррора& ots=sguMezw9H0& sig=OX7hYyZcBtJJNsKHPWFU3NYgw3Y& redir_esc=y#v=onepage& q=история%20японского%20хоррора& f=false (дата обращения: 11.11.2025)

Лебедев М. С. Вторая мировая война в японском кинематографе (80-е гг. ХХ — начало ХХI В.) // Гуманитарный акцент. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vtoraya-mirovaya-voyna-v-yaponskom-kinematografe-80-e-gg-hh-nachalo-hhi-v (дата обращения: 11.11.2025).

Нестерова Е. И. Первые шаги кинематографа в Японии на рубеже XIX–XX вв // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2011. № 17 (79). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-shagi-kinematografa-v-yaponii-na-rubezhe-xix-xx-vv-1 (дата обращения: 01.11.2025)

Неустроева А. 11 особенностей японского киноязыка // www.cinemafia.ru. 2017 URL: https://www.cinemafia.ru/posts/826/ (дата обращения: 02.11.2025)

Пенионжек Е. В. Проблемы постсовременности в японском хорроре // Сумма филофосия. Выпуск 4. 2007 URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4342/2/sf-04-15.pdf (дата обращения: 03.11.2025)

Степанова Т. В. Принципы организации пространства в искусстве Дальнего Востока на примере японского кинематографа XX столетия // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 76-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-prostranstva-v-iskusstve-dalnego-vostoka-na-primere-yaponskogo-kinematografa-xx-stoletiya (дата обращения: 11.11.2025)

Шайдулина М. В. Киберпанк в японском кинематографе: специфика тематической интерпретации и художественно-образного решения // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2016. № 1 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiberpank-v-yaponskom-kinematografe-spetsifika-tematicheskoy-interpretatsii-i-hudozhestvenno-obraznogo-resheniya (дата обращения: 29.10.2025)

Шабаев М. Р. Цифровая (контр)революция: скринлайф-формат в современном хорроре // TAe. 2019. № 2 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kontr-revolyutsiya-skrinlayf-format-v-sovremennom-horrore (дата обращения: 04.11.2025)

Юрова П. А. Жанровая специфика японского кинематографа // Ростовский государственный экономический университет РИНХ URL: https://www.researchgate.net/profile/P-Hoideiniang-Zou/publication/377722824_EXPLORING_THE_HUMAN_EXPERIENCE_A_SCHOLARLY_EXCURSION_THROUGH_THE_HUMANITIES/links/65b3dbbf34bbff5ba7c85266/EXPLORING-THE-HUMAN-EXPERIENCE-A-SCHOLARLY-EXCURSION-THROUGH-THE-HUMANITIES.pdf#page=601 (дата обращения: 12.11.2025)

Colette B. Introduction to Japanese Horror Film // Edinburgh University Press. 2008. № 1. URL: https://books.google.ru/books?id=POWqBgAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage& q& f=false (дата обращения: 23.10.2025)

Daisuke Miyao The Aesthetics of Shadow: Lighting and Japanese Cinema URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780822399667_A35675357/preview-9780822399667_A35675357.pdf (дата обращения: 11.11.2025)

Dorman A. Paradoxical Japaneseness: Cultural Representation in 21st Century URL: https://ru.scribd.com/document/548971794/ParadoxicalJapaneseness (дата обращения: 24.11.2025)

Downing M. Place and space in Japanese cinema: from inside to outside the frame URL: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB09247670?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 29.10.2025)

Galbraith S. Японская фильмография: полный справочник 209 режиссеров и более 1250 фильмов, выпущенных в США с 1900 по 1994 год URL: https://archive.org/details/japanesefilmogra0000galb (дата обращения: 23.10.2025)

Gerow A. Visions of Japanese Modernity: Articulations of Cinema, Nation, and Spectatorship, 1895-1925 // University of California Press. 2010. № 4. URL: https://www.academia.edu/232734/Visions_of_Japanese_Modernity_Articulations_of_Cinema_Nation_and_Spectatorship_1895_1925_University_of_California_Press_2010_?auto=download (дата обращения: 10.11.2025)

Johnson, Adam J. The Evolution of Yōkai in Relationship to the Japanese Horror Genre (MA thesis) / University of Massachusetts Amherst. 2015. с. 1-116

Kim N. Nightmare Movies: Horror on Screen Since the 1960s URL: https://books.google.ru/books?id=fNMz3tGZVvAC&pg=PA560&redir_esc=y#v=onepage& q& f=false (дата обращения: 25.10.2025)

Mellen J. Voices from the Japanese cinema / N.Y.: Liveright, 1975. с. 230

Sato Tadao Кино Японии URL: https://royallib.com/book/sato_tadao/kino_yaponii.html (дата обращения: 25.10.2025)

Steven T. Brown, Japanese Horror and the Transnational Cinema of Sensations // Cham: Springer. East Asian Popular Culture Series. 2018. № 4. URL: https://www.researchgate.net/publication/377925697_Steven_T_Brown_Japanese_Horror_and_the_Transnational_Cinema_of_Sensations_Cham_Springer_2018_East_Asian_Popular_Culture_Series_330_pp_2499_ISBN_978-3-319-70628-3_E-ISBN_978-3-319-70629-0 (дата обращения: 09.11.2025)

Wada-Marciano M. Japanese Cinema in The Digital Age URL: https://ru.scribd.com/document/469593671/Japanese-Cinema-in-the-Digital-Age-Wada-Marciano-Mitsuyo-pdf (дата обращения: 09.11.2025)

«Адская стража» («The Guard From Underground», реж. Киёси Куросава, 1992 г.) — https://kinoflux.cc/74072-adskaja-strazha-1992-jigoku-no-keibin.html;

«Звонок» («Ringu», реж. Хидэо Наката, 1998 г.) — https://youtu.be/wZRW1zQ0T8A?si=GQBYSgjWwkg7XlE7;

«Исцеление» («Cure», реж. Киёси Куросава, 1997 г.) — https://vk.com/video-3541504_165177538;

«Любовь к резине» («Rubber’s Lover», реж. Сёдзин Фукуи, 1996 г.) — https://kinoflux.cc/102338-ljubov-k-rezine-1996-rubbers-lover.html;

«Маребито» («Marebito», реж. Такаси Симидзу, 2004 г.) — https://w140.zona.plus/movies/marebito;

«Один пропущенный звонок» («One Missed Call», реж. Такаси Миикэ, 2003 г.) — https://youtu.be/RiGY7RPGojs?si=nAapUMvC9P5nuwuV;

«Прах ангела» («Angel Dust», реж. Гакурю Исии, 1994 г.) — https://vkvideo.ru/video-13694068_456239167;

«Пульс» («Pulse», реж. Киёси Куросава, 2001 г.) — https://w140.zona.plus/movies/puls-2001;

«Ритуал» («Shiki‑Jitsu», реж. Хидэаки Анно, 2000 г.) — https://kinoflux.cc/109170-ritual-2000-shiki-jitsu.html;

«Тёмные воды» («Dark Water», реж. Хидэо Наката, 2002 г.) — https://vk.com/video796225950_456239604;

«Тэцуо — железный человек» («Tetsuo: The Iron Man», реж. Синъя Цукамото, 1989 г.) — https://w140.zona.plus/movies/tetsuo-zheleznyi-chelovek