Интервью с первым редактором моды Harper’s Bazaar Аленой Исаевой

Российская версия глянцевого журнала Harper’s Bazaar запустилась в 1996-м году. Его первым стилистом и редактором моды стала Алена Исаева, которая оставила журнал только в 2009-м.

Мы поговорили с Аленой о том, как была устроена работа в модном журнале, о взаимодействии с российскими дизайнерами, о разнице между неделями моды и конкурсами дизайна, и о том, нужны ли сегодня глянцевые журналы.

Людмила: Если говорить про период с 1994 по 2004, вы могли бы назвать какие-то коллекции или вещи российских дизайнеров, которые вам особенно запомнились?

Алена: Мне кажется, первые коллекции Алены Ахмадуллиной потрясающие — это был прорыв. Первая кутюрная коллекция Чапурина — ушанки, но не на меху, а с вороньими перьями, с соломой — такая роскошная русская тема.

Людмила: А вы носили российских дизайнеров?

Алена: Да, если уровень соответственный, я с удовольствием носила и ношу. Еще Олег Авсеев. Он после института уехал и работал в Голландии в компании Esprit, потом вернулся и стал делать свои коллекции — очень люблю то, что он делает. У Володи Зубца были хорошие коллекции. Таня Парфенова тогда же начинала. Я с ней в 1996-м году встретилась. В одном из первых номеров Harper’s Bazaar в 1997-м году вышло ее интервью. Я помню, она рассказывала историю, как шла как-то по Невскому проспекту, и на пороге дома увидела толстый кошелек. Она его не подняла, потому что это плохая примета, а потом в этом же доме открылся ее Модный дом.

Татьяна Парфенова fw2001 / Владимир Зубец fw2000

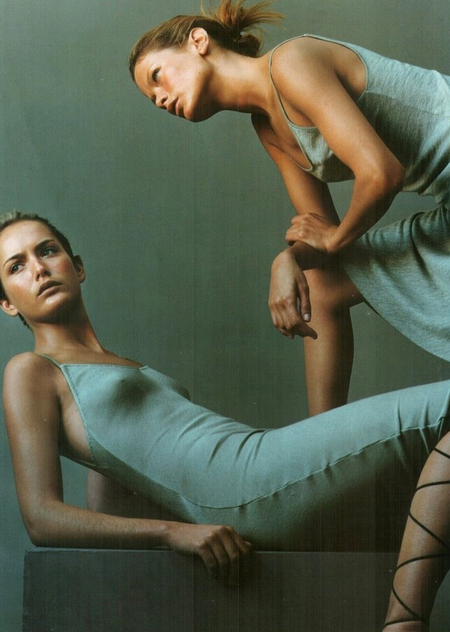

Съемка в Harper’s Bazaar, 1998 / Одежда: Татьяна Парфенова

Людмила: Обращаясь к собственно журнальной теме, я бы хотела коснуться вопроса разграничения ролей. Вы могли бы немного подробнее рассказать, в чем состояла работа редактора моды и стилиста в то время?

Алена: Конечно, должно быть разграничение между главным редактором и редактором моды. Но дело в том, что поначалу редакции были очень маленькие, у нас было всего пять человек. Когда меня взяли на работу, Harper’s Bazaar только запустился. Женя Райцес, Катя Мельникова там уже работали. Но на позиции редактора моды не было никого. Поэтому я и писала, и снимала. А когда запускался Vogue, первые журналы Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Домашний Очаг уже выходили в России. То есть Vogue в каком-то смысле пришел на все готовое: уже были магазины, существовал рекламный рынок. Поэтому они перенесли структуру западного глянцевого журнала: нашли главного редактора, главный редактор собрал себе команду, и поехали. А мы — нет, мы — как котята в воде. Но я так чувствую, что этот опыт был и более сложный, и более богатый.

Vogue в каком-то смысле пришел на все готовое: уже были магазины, существовал рекламный рынок. Поэтому они перенесли структуру западного глянцевого журнала: нашли главного редактора, главный редактор собрал себе команду, и поехали. А мы — нет, мы — как котята в воде. Но я так чувствую, что этот опыт был и более сложный, и более богатый.

Алена: Фотографы тоже учились всему с нуля. Это было наше с Володей Фридкесом золотое время, потому что он тоже был из тех, кто мечтал о работе в модном журнале.

Как для фешн-стилиста, работа с Фридкесом мне очень много дала. Мало кто понимает, что, если ты снимаешь моду, то съемка должна быть именно про платье. Если вещи жесткие, например, пальто архитектурной формы: в нем нужно поставить модель, потому что как только модель садится, формы начинают ломаться, форму не видно, то есть в нем нужно в первую очередь снимать силуэт. А есть вещи шелковые, легкие: их стоит снимать только в движении, потому что в статике они будут висеть как тряпка. Снимать нужно не лицо модели, а показать пластику платья. У нас не было фотографической школы, но Володя хотел всему научиться сам, и мы перед каждый съемкой могли неделями разговаривать, смотрели места, обсуждали, где в каком платье будет модель, продумывали так, чтобы все совпало.

Поэтому я люблю снимать в Москве. Когда ты летишь в другой город, там все происходит очень быстро, нет времени на обсуждения. Хотя съемка в студии — это тоже хорошая задача. Можно сделать потрясающие съемки.

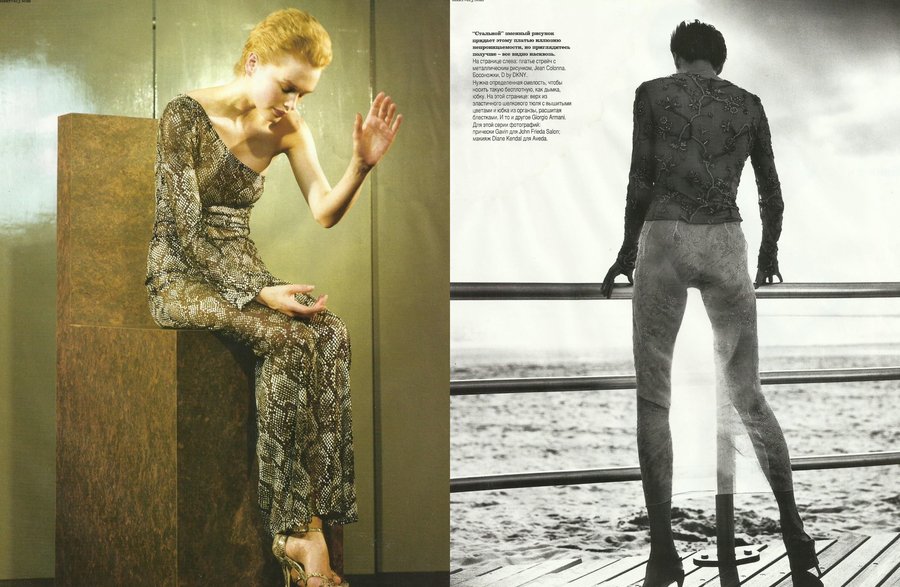

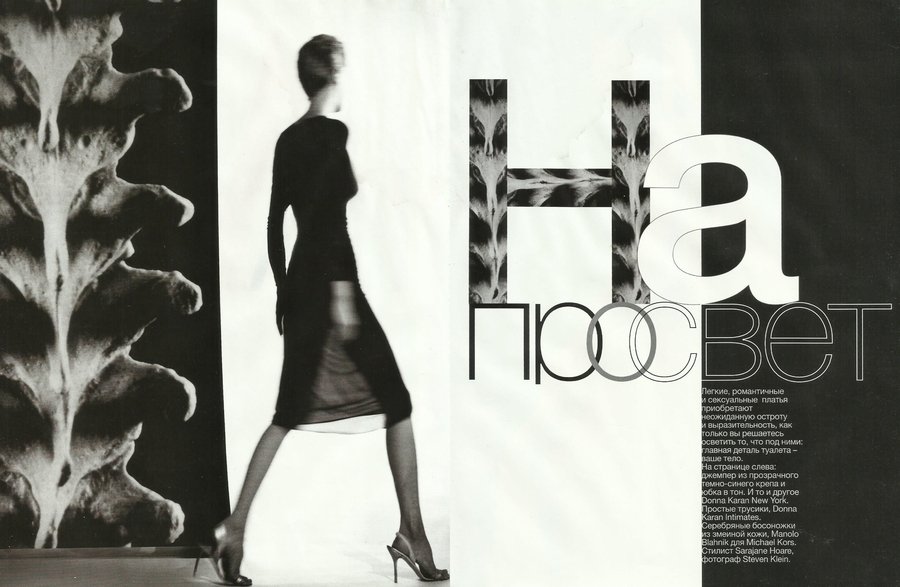

«На просвет», Harper’s Bazaar Russia май/июнь 1997 / Фотограф: Steven Klein, стилист: Sarajane Hoare, визажист: Diane Kendal for Aveda, модели: Amy Wesson & Kylie Bax

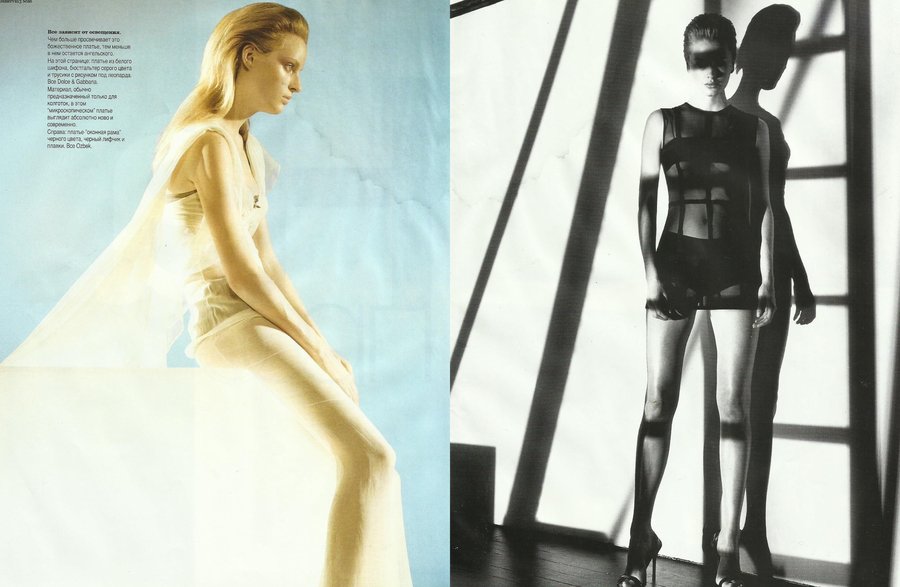

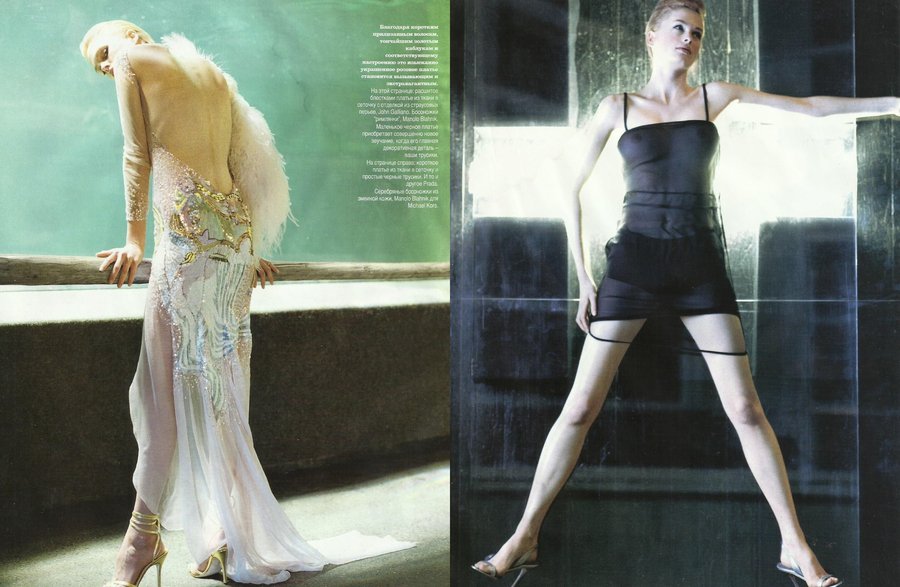

Алена: Девяностые — это минималистичные времена. Вещи были очень простые: черное пальто, черные брюки, черные ботинки — времена Prada. Очень аскетичное время. Поэтому разглядывать было особенно нечего. Снимали человека в среде, силуэт на фоне, атмосферу. Нужно было создать желание попасть в эту среду, в это настроение. Потом с 2000-х вещи усложнились, появились детали, блестки, и в съемках нужно было приближаться, чтобы рассмотреть их.

Людмила: А как вы готовили съемки? Как выбирали тему?

Алена: На тему влияли тренды — мы же ездили на показы. Работа на показе — это самое главное, потому что во время просмотра разных шоу сразу понимаешь, что цепляет у каждого дизайнера, складывается история. Дизайнер дает толчок. Например, Джон Гальяно сделал коллекцию про 1940-е в чистом виде, но когда я добавила туда разные контексты, получилась индивидуальная история.

John Galliano fw2003

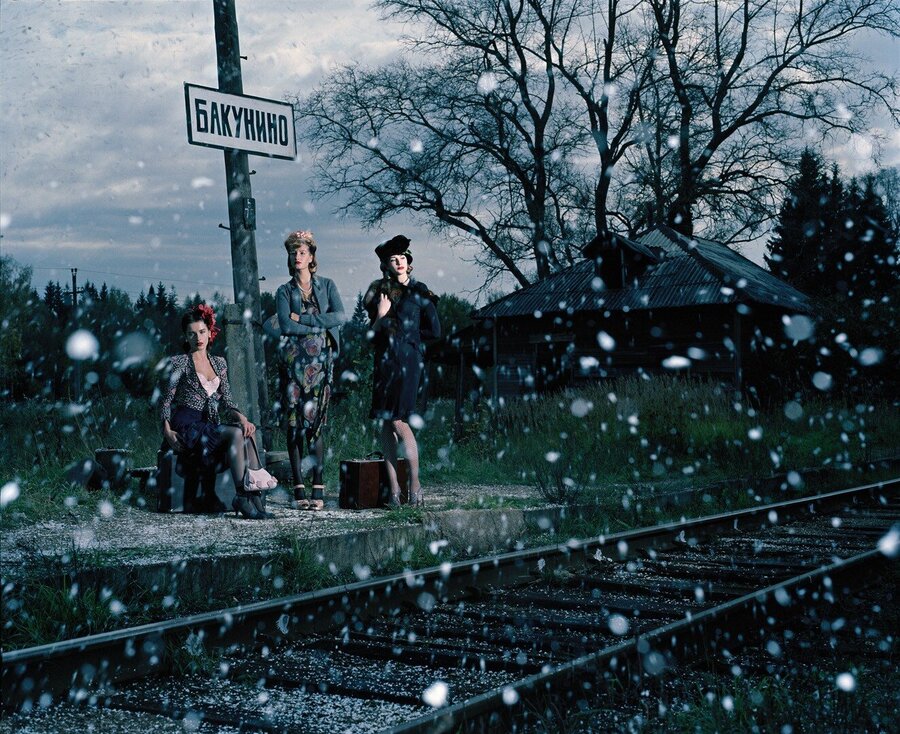

Harper’s Bazaar декабрь 2003 / Фотограф: Владимир Фридкес, стилист: Алена Исаева, визажист: Наталья Сидельникова, модели: Лаура Голованова, Екатерина Боки, Екатерина Коваленко

Алена: Или я помню съемку «Рисовая бумага» 1998 года. На показе Chanel стены были затянуты белым флизелином. У нас, конечно, ничего похожего невозможно было тогда найти, поэтому я решила везти этот флизелин из Франции. На следующий день вернулась на площадку, где проходил показ, чтобы спросить, где достать такую ткань, и поехала за ней на фабрику под Парижем.

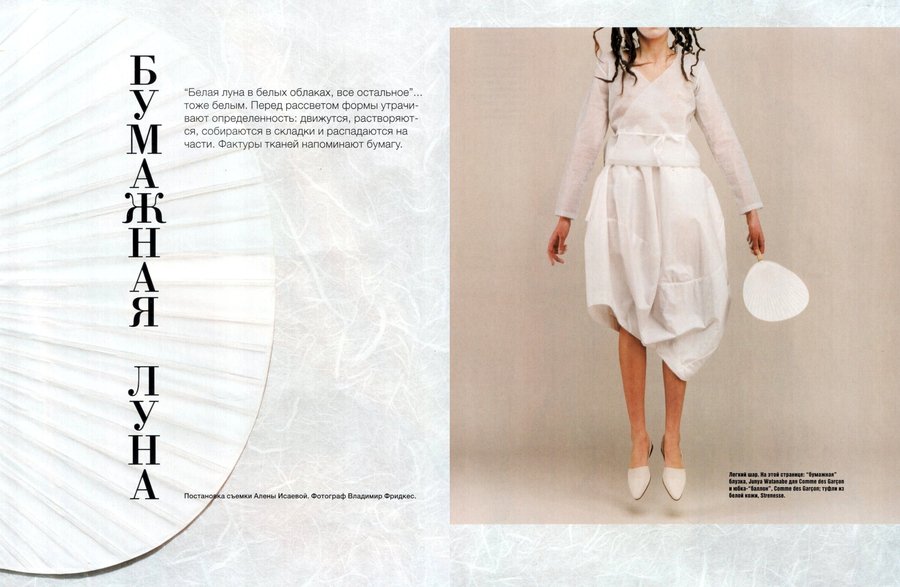

«Бумажная луна», Harper’s Bazaar июнь 1998 / Фотограф: Владимир Фридкес, стилист: Алена Исаева, визажист: Андрей Дрыкин, модель: Марина Борисова

Людмила: Вы сразу начали ездить на показы, как только пришли работать в журнал?

Алена: Да, когда я пришла, Арина [Арина Розова главный редактор Harper’s Bazaar 1995-2000] собиралась на кутюрную неделю моды, но отправила меня, а сама не поехала. Все это было похоже на фильм «Prêt-à-Porter» Роберта Олтмена, который как раз тогда вышел.

Алена: На показы нужно было ходить в черном — все редакторы так ходили. И я искала черный костюм в Москве, нигде не могла его купить. В итоге купила темно-синий.

Людмила: Часто случались такие истории как с флизелином?

Алена: Нет, это был исключительный случай. Но весь сет-дизайн для съемок мы готовили сами. В 1998-м, в кризис, мы снимали историю про 1920-е, голодные годы: «Две морковки я несу за зеленый хвостик. Ни домой, ни на обед, а к любимой в гости». Мы с Володей Фридкесом снимали в районе Мясницкой, в старых дворах. Должна была быть черно-белая съемка, ракурсы в стиле Родченко. И я уговаривала Фридкеса снимать не центрально, а откуда-то снизу или сверху. Мы, можно сказать, разругались. В одном дворе была баскетбольная площадка, и в итоге Володя залез на баскетбольную корзину и снимал оттуда. Свет падал ровно посередине площадки, а модель — Лариса Иванова — бежала через нее. Очень красивая картинка получилась. Она потом была на афише биеннале «Мода и стиль в фотографии». И собачку еще нашли — она должна была перебегать арку. Жаль, не все кадры вошли в номер из-за кризиса — было мало рекламы, поэтому только шесть кадров из десяти удалось поставить в журнал.

«Ностальгия» / Фотограф: Владимир Фридкес, стилист: Алена Исаева, макияж и прически: Андрей Дрыкин. «Harper’s Bazaar», зима 1998-99

Людмила: Часто приходилось отказываться от каких-то съемок?

Алена: Часто, да. Мы многое не могли себе позволить. Перед 2000-м годом, наступлением миллениума, мы делали грандиозный номер. Первая съемка была посвящена десятилетиям моды XX века. А вторая называлась «Переход»: переход из одного тысячелетия в другое. Разные шествия: с животными, с музыкальными инструментами, с факелами, с пришельцами как картинка из будущего. Шествие с животными мы снимали на краю карьера. Двадцать человек, кто-то из моделей вел осла, кто-то нес орла, кто-то был в звериной маске. И мы все это организовывли вдвоем с Фридкесом — ни ассистентов, ни продюсеров, ни мобильных телефонов. Я бегала наверх к моделям и обратно, кричала им. Но очень красиво получилось! Нам потом говорили, что нигде такого не видели.

Людмила: А где вы брали одежду для съемок?

Алена: Торговый Дом Москва уже был. Бутик Versace открылся, Valentino, маленький Yves Saint Laurent на Никитской.

И мы все это организовывли вдвоем с Фридкесом — ни ассистентов, ни продюсеров, ни мобильных телефонов. Я бегала наверх к моделям и обратно, кричала им. Но очень красиво получилось! Нам потом говорили, что нигде такого не видели.

Людмила: А с российскими дизайнерами были знакомы?

Алена: Да, конечно, со всеми.

Людмила: А как вы с ними знакомились?

Алена: Во-первых, я училась в Текстильной Академии, и со многими была знакома еще с института. Дизайнеры участвовали в модных конкурсах. «Платье года» был хороший конкурс, где каждый участник показывал одно платье. Все-таки выдержать стиль целой коллекции непросто. На Западе после учебы дизайнер работает в компании, где шлифует навыки, набирается практического опыта. А у нас многие дизайнеры сразу после учебы открывали собственные фирмы, становились руководителями, когда еще, можно сказать, иголки в руках не держали. У студентов всегда тысячи идей, и, когда никто не критикует, не советует, дизайнер пытается все их воплотить в одной коллекции — получается перегружено, по-студенчески. А одну вещь можно хорошо сделать, вложить в нее одну выверенную идею. Вика Андреянова выигрывала этот конкурс, Таня Парфенова, Алена Ахмадуллина — очень хорошие модели делали.

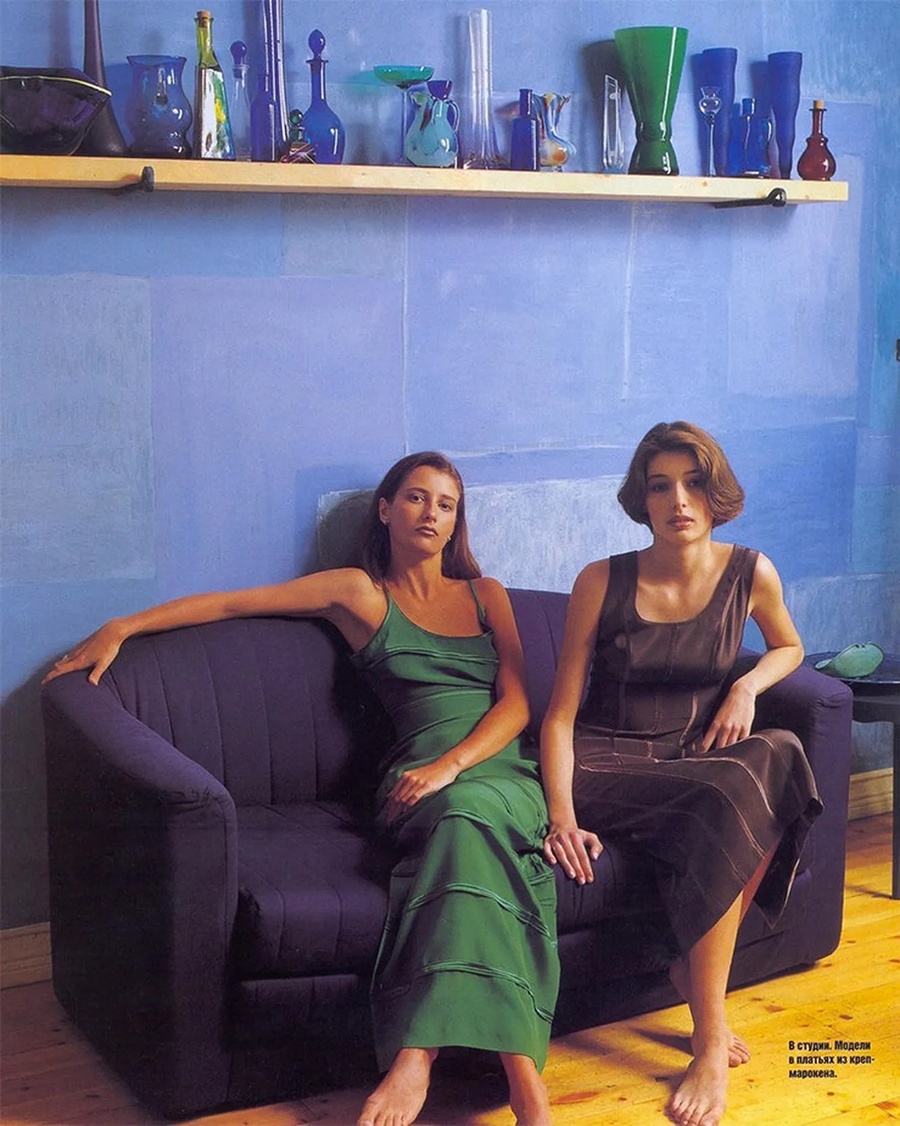

Алена Ахмадуллина, «Платье года 2000» / Виктория Андреянова, платье из коллекции «Осторожно женщина!» 2000 / Татьяна Парфенова, съемка в Harper’s Bazaar, 1998

Людмила: А еще какие-то фестивали, показы вспоминаются?

Алена: Много кто пытался сделать свою неделю моды. Все-таки во многих странах недели моды проходят под государственным патронажем. Во Франции есть Синдикат высокой моды, Ассоциация pret’a’porter — организации, которые проводят недели моды. У нас это все-таки больше шоу, потому что частный бизнес. Владельцы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше участников. Качество падает, критериев отбора нет. Мне кажется, должна появиться какая-то институция, которая будет этим заниматься.

Алена: Были еще недели «высокой моды», на которые привозили, в основном, итальянских дизайнеров. На эти показы можно было прийти по билетам. Итальянские бренды были заинтересованы в пиаре в России. Из российских дизайнеров там регулярно показывал свои коллекции Юдашкин.

Людмила: Расскажите, пожалуйста, про работу с российскими дизайнерами для съемок в журнале. На дискуссии в Музее Москвы вы говорили, что в 90-е довольно свободно можно было включать их одежду в съемки?

Алена: Для съемок в журнале был один важный критерий: нужно было написать цену и адрес, где можно купить эту одежду. Если это было, то мы снимали. Но было много дизайнеров, которые делали коллекции, но купить их одежду было почти невозможно. Почему стилист должен тратить деньги и ресурсы на съемку вещи, которую потом нельзя купить? В этом ведь и был смысл модных журналов: не только показать, но и рассказать, где купить.

Мы долго перестраивались после советского времени, в котором журналы были, можно сказать, выставкой достижений народного хозяйства: на их страницах показывали красивую одежду, которую невозможно было купить. Главным отличием западного журнала была именно эта цена, показывающая возможность приобрести, стать обладателем этой вещи. Журнал работает на индустрию моды, а не только для красоты. Это среднее звено между дизайнером и покупателем.

Мы долго перестраивались после советского времени, в котором журналы были, можно сказать, выставкой достижений народного хозяйства: на их страницах показывали красивую одежду, которую невозможно было купить. Главным отличием западного журнала была именно эта цена, показывающая возможность приобрести.

Людмила: Получается, что вы одновременно и занимались съемками, и писали для журнала.

Алена: Да, писать я тоже люблю, как и с картинками работать. Но довольно сложно переключаться с одного на другое. Это как большие стрелки переводить на другие рельсы. На самом деле, мне кажется, совмещать это неправильно.

Людмила: А почему вы это совмещали?

Алена: Я не находила правильно пишущих людей. Все-таки нельзя писать в Harper’s Bazaar так же, как в Hello. Как картинка разная, так и разговоры разные с разной аудиторией.

Людмила: А как вы выработали стиль журнала?

Алена: Это были долгие обсуждения на редакционных собраниях. Короткий текст написать иногда сложнее, потому что нужно в одном предложении выразить все без лишних слов.

Светлана: Интересно, что в съемках показывали не только цену, но и печатали короткие атмосферные заметочки. Кажется, последнее время их нет.

Алена: Да, мы от этого ушли в какой-то момент, потому что время изменилось, и потребности в этой лирике больше не было: люди «на бегу», нет времени вникать в эту атмосферу «на восходе солнца.».

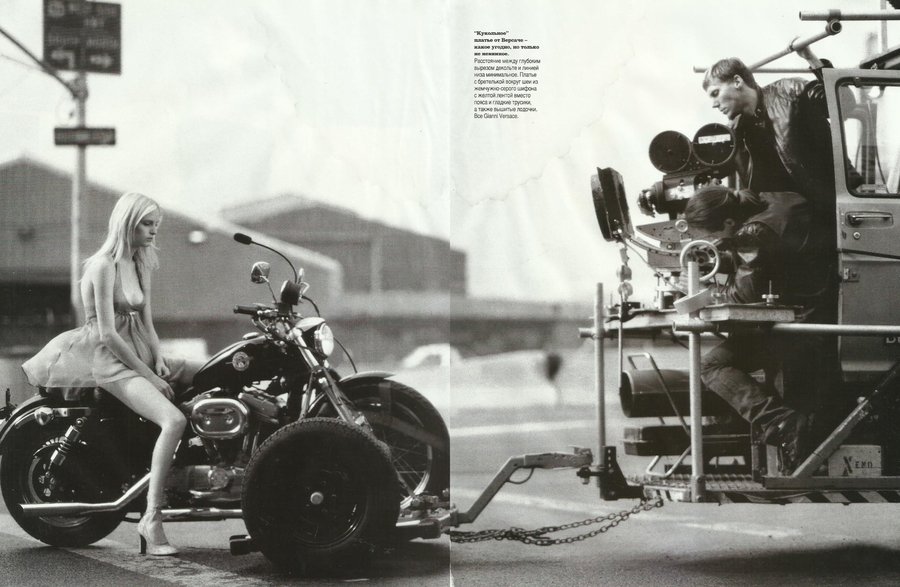

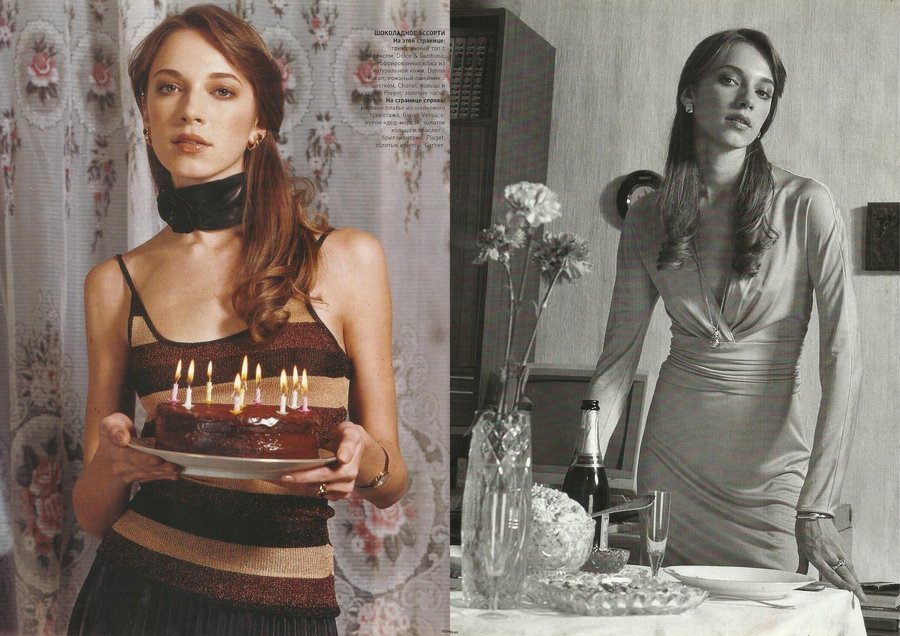

«Знакомое кино», Harper’s Bazaar январь–февраль 2001 / Фотограф: Владимир Фридкес, стилист: Ирина Миронова, модель: Наталья Бурлакова

Людмила: Получается, что потребность в этих смовесных «мостиках» просто исчезла?

Алена: Да. Даже в съемках я заметила, что раньше мы снимали историю, будто кусочки из фильма: с чего все начинается, чем закончится. Литература. Мы объясняли роль, которую могли примерить наши читатели, надевая ту или иную одежду: «Давайте представим, что сегодня мы в 20-х». Сейчас, мне кажется, это совсем ушло. Да, есть интерес к одежде из прошлого, но скорее как в предметам — никто не пытается перенестись в то время. Думаю, это может быть связано со страхом будущего, потому что, если мы готовы погрузиться в прошлое, то мы готовы представить и то, что будет завтра. Сейчас все хотят присутствовать в настоящем. А что будет завтра? Может быть, лучше туда и не заглядывать.

Алена: Мы просто смотрели, как делали в западных журналах, учились. Так же и с показами. Мне всегда казалось, что показы с комментатором, как в фильме «Бриллиантовая рука» — это нафталин. Но если посмотреть старые французские шоу — мы увидим там то же самое.

Мы объясняли роль, которую могли примерить наши читатели, надевая ту или иную одежду: «Давайте представим, что сегодня мы в 20-х». Сейчас, мне кажется, это совсем ушло. Да, есть интерес к одежде из прошлого, но скорее к самим предметам — никто не пытается перенестись в то время.

Алена: Мне кажется, что в моде все поменялось где-то между 2013-м и 2015-м годом.

Людмила: Да, мы тоже постоянно к этой точке в разговорах и интервью возвращаемся. Вы считаете, что в это время многое поменялось в локальной моде или в мировой тоже?

Алена: Я в это время как раз ушла из моды. Чувствую, что сейчас какая-то другая ситуация. Появилось много дизайнеров, все хорошего качества. Но, мне кажется, не хватает смелости, все очень осторожные. Все делают такую одежду, которую точно купят, иначе бизнесу сложно выжить. С другой стороны, мне кажется, что спокойствием уже наелись, пришло насыщение. В Москве все хорошо одеты. Должен появиться какой-то новый Гальяно.

Алена: Меня подруга в 2000-х спрашивала: «Помогла твоя работа? Стали люди лучше одеваться?» Тогда мне казалось, что только хуже.

«Серые тени», Harper’s Bazaar май 1998 / Фотограф: Steven Klein , стилист: Tonne Goodman, модели: Kiara Kabukuru, Trish Goff, Georgina Grenville, Carolyn Murphy

Людмила: А вы ставили перед собой такую задачу, чтобы люди стали лучше одеваться?

Алена: Конечно. Думала, что же у нас со вкусом в стране? В какой-то момент было безнадежное ощущение. Это было связано с тем, что открыли ворота в Китай, откуда привозили одежду сумками. Сейчас, кажется, этот период прошел, люди стали лучше одеваться, но не хватает какого-то перца.

Людмила: А как вы думаете, современной моде нужен журнал? И если нужен, то какой?

Алена: Я считаю, что модный журнал — феномен XX века. Есть две вещи, которые его сейчас убивают — это рекламодатели и интернет. Я помню ощущение, когда прошло всего две недели после выхода прошлого номера, а ты уже ждешь следующий. Потому что журнал открывал новую историю. А сейчас эта информация в тот же момент, если не раньше, появляется в интернете. Остаются, как это не парадоксально, модные съемки. Но это самая затратная часть, мало кто может себе их позволить. Кажется, сейчас журнал может существовать только в формате coffee-table book с красивыми съемками, интервью, которые ты больше нигде не прочитаешь, должен быть персональный, редакторский взгляд. А в старом жанре с новостями смысла нет.

«Место силы», Harper’s Bazaar июль 1999 / Фотограф: Владимир Фридкес, модель: Кристина Цирекидзе

Алена: С другой стороны, кто даст рекламу за этот авторский взгляд? Все-таки съемки — это очень дорого. В XIX веке в модных журналах не было много рекламы. Редакторами работали очень богатые люди, которые писали о том, что им интересно, и не зависели финансово от того, что они пишут.

Алена: Сейчас модной критики нет: сложно критиковать, потому что за это могут перестать пускать на показы.

Людмила: Но это ведь губительно для моды?

Алена: Да. С другой стороны, люди всегда будут одеваться. А пока люди одеваются, мода не кончится.

О других мероприятиях Архива моды и новостях мировых архивов, об истории российского дизайна одежды и теоретические разборы читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media