Ленинградский нонконформизм как продолжение традиции русского авангарда

Рубрикатор: 1. Вступление 2. Возникновение нонконформизма в СССР 3. Связь художников-нонконформистов с традицией русского авангарда 4. Ленинградский нонконформизм 50-х: экспрессионизм и традиция 4.1. Орден непродающихся нищенствующих живописцев 5. Период оттепели и новые направления в творчестве художников нонконформистов 5.1. Объединение «Движение»: кинетическое искусство Валерия Колейчука и Льва Нусберга 5.2. Последователи аналитической школы Павла Филонова 5.3. «Чашно-купольное строение Вселенной» Владимира Стерлигова 5.4. Абстракционизм Евгения Михнова-Войтенко 5.5. Михаил Шемякин и метафизический синтетизм 6. Заключение

Вступление

Цель моего визуального исследования — показать связь между творчеством русских художников авангардистов и ленинградских нонконформистов. Казалось бы, монолитный соцреализм и политика партии в отношении культуры и искусства поставили точку в движении авангарда, но в действительности их идеи продолжили развиваться в творчестве нонконформистов, существовавших в тени официального искусства.

В своей работе я рассматриваю период 1950х-60х годов. После войны в Ленинграде появилось множество ярких самобытных течений. Многие из художников еще помнили или сами учились у звезд авангарда начала века. Они развивали их идеи и вели собственные поиски.

С периодом хрущевской оттепели (60-е годы) связан подъем во всех сферах неформального искусства. В эти несколько лет молодые художники почувствовали свободу и возможность публично высказываться, выставляться и работать (даже не имея корочки члена союза художников).

Визуальное исследование показывает развитие и специфику ленинградского нонконформизма 1950-60х годов на основе работ Екатерины Андреевой, Любови Гуревич и других исследователях данного периода.

Михаил Матюшин, «Движение в пространстве», не позднее 1921, Государственный Русский музей

Возникновение нонконформизма в СССР

Говоря о русском авангарде начала ХХ века и ленинградских нонконформистах 50-60х годов мы подразумеваем множество художественных течений, очень разных в стилистическом и смысловом отношении. При этом и первых и вторых объединял поиск новых способов выражения, актуальный взгляд на действительность, выход за пределы академических форм высказывания.

Реконструкция первой русской футуристической оперы «Победа над солнцем» в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина по эскизам, предоставленным Русским музеем. 2013 г.

Статья Виктора Шкловского «Искусство как прием» 1916 года сильно повлияла на искусство авангарда, которому были близки идеи философии формализма. Форма произведения, то, как оно создается будь то роман, скульптура или картина, диктует содержание. Форма и смысл связаны между собой. Но развитие этого направления было прервано в 1923 году. Лев Троцкий в статье «Формальная школа поэзии и марксизм» объявил все проявления формализма антисоветскими. Позже, в 1939 году режиссер Всеволод Мейерхольд на Всесоюзном съезде режиссеров скажет: «Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство».

23 апреля 1932 года вышло постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Фактически этот документ упразднил все разнообразие художественных течений, творческих организаций и коллективов.

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», 1932 г.

На их месте учреждались 3 единых союза: Союз художников СССР, Союз советских архитекторов и Союз композиторов СССР. Их предписания о том, как и что творить распространялись на всех художников СССР, а также страны соц.лагеря. Например в Словакии и Венгрии при выполнении государственных заказов необходимо было выбрать одну из предписанных тем: строительство социализма, сельхозкооперативы, работа в шахтах, на заводах и фабриках, портреты ударников труда и т. д. Все, чье творчество не вписывалось в деятельность союзов, оставались за рамками арт-сцены: без мастерских, материалов, выставочных пространств и возможности зарабатывать.

Члены союза художников в доме творчества «Сенеж». 1956 год Российский государственный архив литературы и искусства

«Художники жили и занимались живописью в нужде, не признанные официальным Союзом художников — дарителем премий жилплощади, стипендий, заказов и выездов. Они, как правило, подрабатывали в школах и любительских изостудиях, уча рисованию; время от времени добывали заказы на декорации или книжную графику». Анджей Дравич

Так образовалась параллельная неформальная культура или второй авангард, в частности течение художников-нонконформистов, которые не хотели подчиняться требованию соответствовать нормам социалистического реализма и творивших в условиях жесткой цензуры и преследования со стороны властей. Выбирая свободу творчества, художники соглашались на маргинальный статус.

Связь художников-нонконформистов с традицией русского авангарда

Художники нонконформисты противопоставляли официально принятому соцреализму и академизму экспериментальное абстрактное, экспрессионистическое, концептуальное искусство. И это противопоставление было не только на уровне способа изображения, но исходило из иной философии и взгляда на искусство. Эстетическое инакомыслие — ёмкое определение филолога, специалиста по русскому и грузинскому авангарду — Татьяны Никольской в отношении неформального искусства.

Неформальные художники, как и авангардисты начала ХХ века воспринимали искусство как духовную практику и способ постижения мира. «В Ленинграде 1940-1970-х именно „эстетическое инакомыслие“ делает искусство энергостанцией модернизма, а не отложением советской энтропии». [Андреева, 2023, стр. 9]

Последняя футуристическая выставка картин 0,10 Петроград, фото 1915 г

Кафе Бродячая собака и Башня Вячеслава Иванова — 2 культовых места встречи представителей всех авангардных течений

Труды Кандинского, Михаила Матюшина, Иеремии Иоффе обрели вторую жизнь, а вновь открытые фигуры русского авангарда начала ХХ века стали источником вдохновения и толчком для альтернативных поисков в искусстве, литературе и музыке.

Критик, эссеист Анджей Дравич в своей статье «Воспоминание о русском авангарде» писал: «Авангард русского искусства был поначалу для моего поколения бестелесным, доисторическим привидением… Мы еще мало представляли себе, что за этим стоит, сколько искусства, да и сколько страданий и трагедий, но нас уже к этому непреодолимо тянуло… В домах наших новых московских друзей, в тесноте их коммунальных квартир висели репродукции геометрических абстракционистов, стояли книги о лаконичной экспрессии. Все это было историей, медленно извлекаемой из забвения». [Дравич, 1994, стр. 220]

Кроме того многие ленинградские художники напрямую учились у звезд русского авангарда: Малевича, Филонова и др. и органично продолжали и развивали их традицию.

Ленинградский нонконформизм 50-х: экспрессионизм и традиция

По мнению искусствоведа Екатерины Андреевой история советского неофициального искусства в Ленинграде началась во второй половине 1940‐х с акции писателей «филологической школы» в поддержку Бориса Пастернака. Они написали на граните набережной в районе Летнего сада «Да здравствует Пастернак!». «Так в пространство Ленинграда вернулся импульс авангардного абсурдистского спектакля, в частности театра Игоря Терентьева конца 1920‐х годов. Абсурд этого лозунга — советские люди привыкли читать „Да здравствует КПСС!“ — отличительная черта ленинградского послевоенного авангарда.»[Андреева, 2023, стр. 186]

Вообще нонконформизм как отрицание деятельности действующей власти по-разному выражался в Москве и Ленинграде. Если в Москве — это была критика действующего режима, то в Ленинграде отрицание шло путем полного игнорирования и создания параллельной вселенной. Так, в 70-80е котельная Митьков или сквот «Асса» превратились в альтернативную территорию свободы и творческих поисков.

Некоторые исследователи (Георгий Соколов, Екатерина Андреева) считают, что закрытость круга неформальных художников Ленинграда связана с более пристальным вниманием властей в северной столице. После «Ленинградского дела», повлекшего за собой чистки в среде деятелей культуры и искусства, любые проявления инакомыслия жестко пресеклись.

Сфинкс у Академии художеств, фото Илья Наровлянский, 1960-е

Как правило, говоря о русском авангарде, вспоминают футуризм, конструктивизм и абстракцию, а вместе с ними звездные имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Давида Бурлюка, Александра Родченко, Любови Поповой, Владимира Татлина. Но в творчестве большинства ленинградских нонконформистов 50-60х прослеживается другая, не менее яркая линия авангарда — экспрессионизм.

Черты экспрессионизма изначально были в работах художников Общества станковистов (ОСТ) и группы «Круг художников» (до 30х годов). Многие нонконформисты 50х были детьми войны, видевшими все ужасы блокады, и пережитая ими боль диктовала экспрессивную форму высказывания.

А. А. Лабас (художник Общества станковистов), «Первый паровоз на Турксибе», холст, масло, 89,5×120 см, Государственная Третьяковская галерея

Всё это сделало экспрессионизм ведущим лейтмотивом 50-х. Это видно в рисунках Татьяны Глебовой и Александра Никольского, в живописных и графических работах художников Арефьевского круга и Ордена Нищенствующих Живописцев.

В январе 2020 года в Русском музее открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины ХХ века» куратором которой стала Екатерина Андреева. В экспозицию вошли работы многих известных представителей нонконформизма: Евгений Михнов-Войтенко, Тимур Новиков, Шинкарев, Соломон Россин и др. Эта ретроспектива показала оригинальность ленинградского экспрессионизма, неповторимое сочетание выразительной экспрессии и классических традиций.

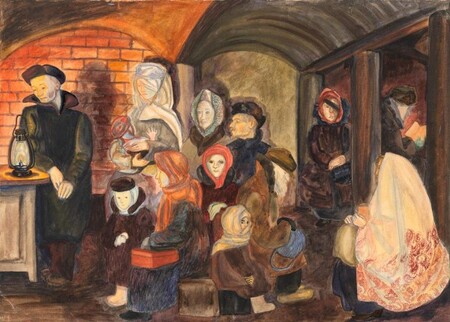

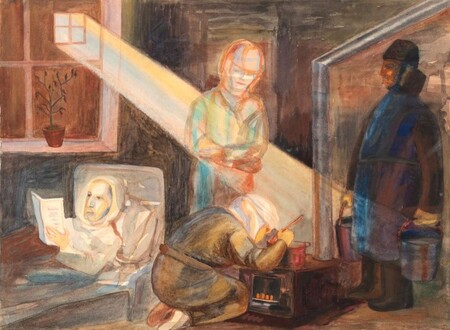

Татьяна Глебова «В блокаду», бумага, акварель, 1942 г, Государственный Русский музей

Александр Арефьев Пейзаж с фабрикой, бумага, гуашь, тушь. K-Gallery, Санкт-Петербург.

Орден нищенствующих живописцев

«Орден нищенствующих живописцев» (также известный как «Орден непродающихся живописцев» или «Арефьевский круг») стал первой неофициальной художественной группой в Ленинграде. «ОНЖ» был основан 1948–1949 годах молодыми художниками Александром Арефьевым, Валентином Громовым, Рихардом Васми, Владимиром Шагиным и Шоломом Шварцем. Все они были отчислены незадолго до выпуска из Средней художественной школы при Академии художеств Ленинграда «за формализм». Также к группе примкнул преподаватель СХШ Г. Н. Траугот и поэт Роальд Мандельштам, в квартире которого часто проходили встречи ОНЖ.

Александр Арефьев в мастерской, конец 60-х

Арефьев Александр «Набережная», 1956 г., бумага, темпера, тушь, перо. 21,3×21,1 см. Музей «Царскосельская коллекция», г. Пушкин

Главный принцип творчества членов ордена — полный отказ от коммерциализации искусства. Художники не продавали свои работы, организовывали квартирные выставки — явление новое и уникальное для того времени. Название «орден» отражало идею служения искусству, как форме духовного подвига и самоограничения.

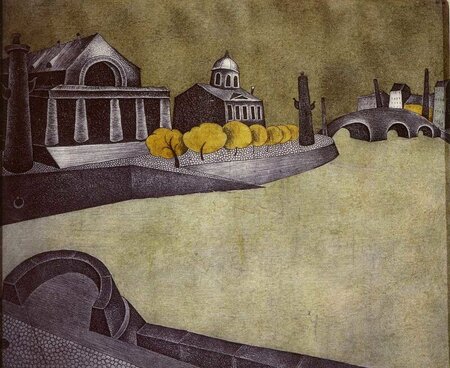

Тематикой творчества «Ордена нищенствующих живописцев» стала жизнь послевоенного Ленинграда и повседневность. Они писали пустынные городские пейзажи, а также бытовые жанровые сцены (например, Банная серия А.Арефьева). Их живопись отличалась мрачной выразительностью, накалом чувств и экспрессией, которые сочетались с классической живописной техникой, придавая работам трагический пафос и глубину.

Владимир Шагин, Пейзаж с жёлтым домом, 1950 г., Государственный музей «Царскосельская коллекция», Пушкин

34. Шварц Шолом «Пейзаж. Дома», 1950-е гг., Государственный музей «Царскосельская коллекция», Пушкин

Арефьев писал: «Среди наших ребят не было формалистов — это значит: мы не шли изнутри себя живописным умением, создавая этим свой мир. Так никогда не было. Всегда на первом месте стояло наблюдённое, и после делался эквивалент ему красками… Всегда старались для этого выбрать такой объект наблюдения, который уже сам по себе приводит в определенный тонус необычностью видения ускользающего объекта: в окно, в замочную скважину, в публичный сортир, в морг»

Владимир Шагин «Алый трамвай», 1956 год. Образ трамвая связан со стихотворением Роальда Мандельштама «Алый трамвай» 1955 года

Период оттепели и новые направления в творчестве художников нонконформистов

Вторая половина 1950-х и 1960-е годы в Ленинграде стали временем долгожданных перемен. После смерти Сталина и развенчания культа личности изменился политический климат, ослабла цензура. В этот период у неофициальных художников появилась возможность показывать свои работы — пусть и редко, — а также преподавать в художественных кружках и домах культуры. Стали выходить новые специализированные журналы, которые открывали доступ к информации о современном искусстве.

В конце 1953 года музей подарков Сталину вновь становится Музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и показывает коллекции импрессионизма и постимпрессионизма Ивана Морозова и Сергея Щукина. Другая часть этих коллекций с 56 года будет экспонироваться в Эрмитаже.

В 1956 году Илья Эренбург, будучи председателем советского «Общества друзей науки и культуры Франции», помог организовать первую выставку произведений Пикассо в России. В октябре 1956 года выставка открылась в ГМИИ, а в декабре была перевезена в Ленинград.

Выставка «Живопись, графика и керамика Пабло Пикассо» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1956 год Фото: Архив ГМИИ им. А. С. Пушкина

Значимым событием стало проведение в Москве 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, в рамках которого состоялась выставка художников-абстракционистов. В экспозиции были работы Джексона Поллока, Эммы Паккард, Кента Рокуэлла и др.

Прямо на выставке показывают сеансы свободных живописных импровизаций и устраивают конкурс, в котором может принять участие каждый желающий. Золотую медаль международной мастерской пластических искусств получает ещё никому не известный Анатолий Зверев.

Джексон Поллок за работой, 1950 г. фотография Ганса Намута

В 1961 году в Сокольниках в Москве проходит выставка французского актуального искусства, где экспонировалась абстрактная, беспредметная живопись и традиционные школы. Эти события оказали огромное влияние на художественную среду Москвы и Ленинграда.

Вот как вспоминал это событие художник Владимир Немухин: «Уже перед фестивалем мы все не столько чувствовали, сколько предчувствовали: что-то должно случиться, должно появиться что-то совершенно новое, сути которого мы еще не знали, не понимали. И когда это произошло, словно солнце встало иначе. На нас с Лидией Мастерковой выставка произвела очень сильное впечатление. Мы возвращались молча, потрясенные. Это был первый, очень активный импульс нового мироощущения, нового типа сознания, нового состояния души».[Синельникова, 2009]

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 1957 год, фото Леонара Джанадда

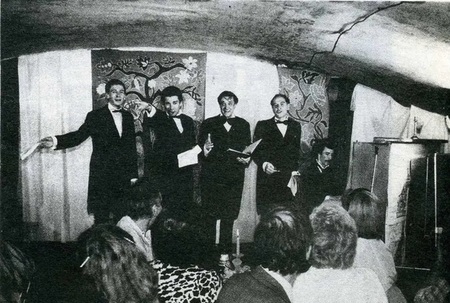

В годы оттепели в Ленинграде заметно развивалось неофициальное искусство. Квартиры и сквоты становились центрами художественной жизни и общения.

У художников появляется возможность выставлять и продавать свои работы в некоторых случаях за рубежом, что ранее было невозможно. Например, в 1966 году работы Евгения Рухина демонстрировались в одной из нью-йоркских галерей современного искусства.

Благодаря всем перечисленным событиям в художественной среде Ленинграда сформировалось множество новых направлений нонконформистского движения: абстракционизм, эрмитажная школа, метафизический синтетизм, кинетическое искусство и другие группы.

Объединение «Движение»: кинетическое искусство Валерия Колейчука и Льва Нусберга

Объединение «Движение» сочетало элементы модернизма с идеями авангарда и работало с трёхмерными объектами, интегрируя новое в традиционные формы.

Это художественное объединение состояло из молодых ленинградских художников, в числе которых Вячеслава Колейчук, Лев Нусберг и Франциско Инфанте-Арана. В отличие от многих других нонконформистов, «Движение» в 1960-е годы получало социальные заказы. Одним из заметных событий стало оформление территории Смольного к празднику Октября 1967 года, которое выполнил Лев Нусберг.

Вячеслав Колейчук — художник, изобретатель и ученый, выделялся своим экспериментальным подходом в области скульптуры и новых материалов. В 1967 году он создал кинетическую инсталляцию «Атом» (вращающийся атом из плексигласа), символизирующий научно-технический прогресс. Вячеслав Фомич считал, что искусство Колейчука наследует идеям русских супрематистов и конструктивистов, приводя в пример первые кинетические конструкции К. Иогансона, Н. Габо и А. Родченко, созданные в 1920–1921 годах.

Вячеслав Колейчук кинетическая инсталляция «Атом» 1967 г.

Последователи аналитической школы Павла Филонова

В 60-е в Ленинграде работала целая плеяда учеников Павла Филонова: Татьяна Глебова, Григорий Длугач, Павел Кондратьев, Евгений Ротенберг, Владимир Лебедев и Константин Кумановский.

Аналитическая школа Павла Филонова основывалась на концепции «аналитического реализма» — кропотливом прорисовывании формы, разложении изображения на мельчайшие детали. Ученики Филонова стремились к изучению формы, внутренней структуры картин и постижению отражённой в них логики мироздания. Художники создавали сложные композиции с элементами микро- и макрокосмоса с особым вниманием к внутреннему содержанию и духовным измерениям.

Павел Филонов «Пир королей», холст, масло, 175×215 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1913

Григорий Длугач основал в 1950-е годы уникальную «Эрмитажную школу». Длугач был отчислен из Академии художеств «за формализм», но продолжил свои поиски и смог развить аналитический метод Филонова. Он придумал оригинальный исследовательский метод копирования старых мастеров, переосмысливая их работы в новом ключе. Длугач предлагал расшифровывать картины, анализировать их структуру, то как каждая часть композиции соотносится с целым.

Длугач Г. Я. Голова апостола, Мадонна со звездой. Аналитическая интерпретация картины П. Веронезе Музей «Царскосельская коллекция»

«Чашно-купольное строение Вселенной» Владимира Стерлигова

Владимир Стерлигов — ученик Малевича, создал собственную пластическую концепцию, которую он назвал «чашно-купольным строением Вселенной». В 20е годы Малевич выстроил схему предполагающую эволюцию от импрессионизма к супрематизму, а Стерлигов развил эту идею. Он считал, что в сферическом пространстве кривая образует купол и чашу — своеобразную форму «упаковки» мира.

Его чашно-купольная теория отражалась в живописи через геометрическую форму круга, символизирующую гармонию и целостность мироздания. Его полотна отличаются выразительной формальной строгостью и особой цветовой схемой. В них преобладают круги, полукруги. Стерлигов искал способ выразить мистическое единство бытия и творчества через форму, соединяя в своих работах аналитизм и символизм, задающие гармоническую модель движения и развития.

Владимира Стерлигов «Здравствуйте», холст, масло; 125×95см., 1967 г.

Абстракционизм Евгения Михнова-Войтенко

Михнов-Войтенко мог реализовать себя во многих областях искусства: стать актером, музыкантом или скульптором, но решающую роль в его судьбе сыграла встреча с Николаем Акимовым. Художник и театральный режиссер Николай Павлович Акимов преподавал на постановочном факультете Театрального института и воспитал целую плеяду талантливых художников 60-х, среди которых были Евгений Михнов-Войтенко, Михаил Кулаков, Владимир Михайлов, Алек Раппопорт, Игорь Тюльпанов, Олег Целков и др.

Акимов был связан с традицией ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Он «щедро делился свободой со своими студентами, позволяя им неформально учиться и общаться, углубляясь в подзапретный „формализм“, который оправдывался театральной спецификой школы». [Андреева, 2011, стр. 569]

Пройдя через фигуративный и коллажный этап в своем творчестве, Михнов приходит к чистой абстракции. В своей знаменитой серии «Тюбики» он сосредотачивается на чистом цвете, как самостоятельной энергии.

Евгений Михнов-Войтенко «Рукопожатие» 1961 г.

«Моя живопись не изображает событие, она являет собой событие». Евгений Михнов-Войтенко

Евгений Михнов-Войтенко, «Абстракция», Бумага, соус, темпера, 1973 г. 62×86 см

Михаил Шемякин и метафизический синтетизм

В начале 60х Михаил Шемякин работал такелажником в Эрмитаже, а в свободное от работы время копировал старых мастеров. В 1964 году руководство музея устроило «выставку работников хозчасти» в честь 200-летия Эрмитажа, в которой приняли участие художники-нонконформисты Шемякин, Олег Лягачёв, Владимир Овчинников, Валерия Кравченко и поэт Владимир Уфлянд. Выставка получилась скандальной и быстро закрылась.

В 1967 году Михаил Шемякин организовал группу неформальных художников «Петербург». К этому времени он формулирует собственную художественную концепцию, разработанную совместно с философом Владимиром Ивановым — метафизический синтетизм.

Метафизический синтетизм — это переработка приёмов предшествующих направлений, объединение различных исторических культурных кодов, символизма и мистики с философией. Живопись и графика Шемякина часто наполнена аллегориями и метафорами, исследующими природу человеческого существования, духовности и смерти. Шемякин вводит в ленинградское искусство элементы метафизики.

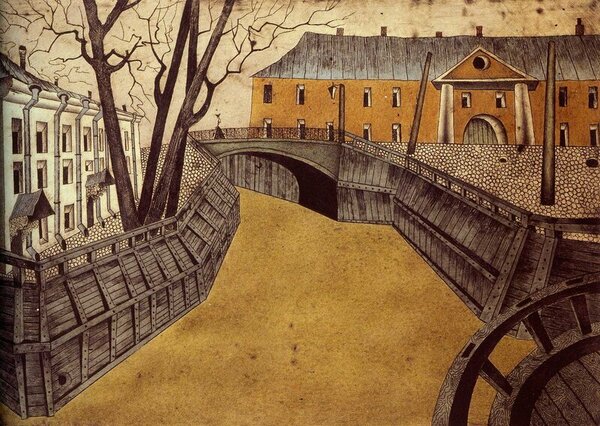

Михаил Шемякин «Биржа» 1965, «Введенский канал», 1966 офорт

Заключение

Вид из окна мастерской Михаила Шемякина 60-е, фото Бориса Кудрякова

Ленинградский нонконформизм 50-60-х годов был многогранным явлением. Органично переняв импульс авангарда 20-х, он самобытно развивался в творчестве разных художников.

Орден нищенствующих живописцев обозначил мощную экспрессивную линию, последователи школы Павла Филонова придерживались аналитической строгости форм и философской глубины высказывания. Владимир Стерлигов, наследуя традициям конструктивизма, развивал новую визуальную космологию, Михаил Шемякин ввёл в художественный язык метафизический синтетизм, который обращался к универсальным темам бытия, а Евгений Михнов-Войтенко определил развитие беспредметной живописи. Все эти направления создавали сложную мозаику ленинградского андеграунда, отражая поиск свободы и нового художественного языка в условиях идеологического давления.

Андреева Екатерина «100 лет современного искусства Петербурга: 1910 — 2010-е», Издательство: Новое литературное обозрение, 2023

Андреева Екатерина «Все и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века», издательство Издательство Ивана Лимбаха, 2011

Бобринская Е. А. «Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции», М.: Арт медиа, 2013

Гройс Б.Е. «Частные случаи: сборник эссе», ООО «АД МАРГИНЕМ ПРЕСС», 2020

Кузьмичёв Игорь «Чудаки города Ленинграда. Тихие герои неофициальной культуры», Издательство ДА, 2024

Любимова А. И., Демшина А. Ю. «Актуальные проблемы изучения взаимодействия советского неофициального искусства 1960-1980-х гг. с наследием авангарда», журнал Манускрипт, 2024, том 17, выпуск 4, https://doi.org/10.30853/mns20240090

Никольская Татьяна «Авангард и окрестности», Издательство Ивана Лимбаха, 2002

Савицкий Станислав «Новая история. О проекте куратора Екатерины Андреевой», Masters journal, 28 января 2020 https://masters-journal.ru/novaya-istoriya?ysclid=mi3keh4ynl431870012

Соколов Георгий «Экспрессионизм по-ленинградски: от Траугота до Тимура Новикова. Гид по важной выставке Русского музея» Экспрессионизм по-ленинградски: от Траугота до Тимура Новикова. Гид по важной выставке Русского музея | Sobaka.ru

Фоукс Майя, Фоукс Рубен «Искусство центральной и восточной Европы с 1950 года», ООО «АД МАРГИНЕМ ПРЕСС», 2024

No! — and the Conformists. Faces of Soviet Art of 50s to 80s. Нет! — и конформисты. Образы советского искусства 50-х до 80-х годов., Каталог выставки. Коллекции русского искусства., Издательство: Варшава: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej & Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1994 г. 448с.

Арефьев Александр в мастерской https://finbahn.com/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2/

Арефьев Александр «Фойе», 1954, бумага, гуашь https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-299/

Арефьев Александр «Набережная», 1956 г., бумага, темпера, тушь, перо. 21,3×21,1 см. Музей «Царскосельская коллекция», г. Пушкин https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post507952146/

Арефьев Александр «Умирающий гладиатор», бумага, карандаш, 1962 г.

Глебова Татьяна «В Блокаду», 1942 г. Бумага, акварель. 31,6×44,4, Русский музей, https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/rs-15103/index.php

Глебова Татьяна «В Блокаду», 1942 г. Бумага, акварель. 33×43,3, Русский музей, https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/rs-15102/index.php

Джаннада Леонар фото VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 1957 https://www.kommersant.ru/doc/3360663

Длугач Г. Я. Голова апостола. Аналитическая интерпретация картины П. Веронезе https://kulturologia.ru/blogs/250824/61179/

Длугач Г. Я. Мадонна со звездой. Аналитическая интерпретация картины П. Веронезе. Фрагмент / Фото: goskatalog.ru, Музей «Царскосельская коллекция»

Кондратьев Павел Михайлович. Композиция. Холст, масло. 35×51. 1976. Музей изобразительных искусств Республики Карелия. https://yavarda.ru/kondratiev.html

Михаил Матюшин. «Движение в пространстве». Не позднее 1921. Государственный Русский музей https://www.interior.ru/art/19288-lyubovi-v-avangarde-mihail-matyushin-i-elena-guro-vistavka-v-tsentre-zotov.html

Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич (1932–1988). «Абстракция». 1973. Бумага, соус, темпера. 62×86 см (в свету). https://www.litfund.ru/wsu-football/news/13543/

Лабас А.А. «Первый паровоз на Турксибе» https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51710

Стерлигов В. «Здравствуйте», автопортрет, 1967 г., https://www.sobaka.ru/entertainment/art/102953

Реконструкция футуристической оперы «Победа над солнцем» https://stasnamintheatre.ru/performance/pobeda-nad-solncem/?ysclid=mi516afq2u276345212

Вид из окна мастерской Михаила Шемякина 60-е, фото Бориса Кудрякова https://humus.livejournal.com/10413197.html

Наровлянский Илья «Сфинкс у Академии художеств», 1960-е https://dzen.ru/a/Ymp_ZCHSw3vSCDPX

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций»

Евгений Ротенберг «Без названия», 1953, картон, 20×20 см, частная коллекция https://artocratia.ru/artists/evgenij-rotenberg

Михнов-Войтенко Евгений «Тюбики» 1957-59 годы https://www.sobaka.ru/entertainment/art/102953?ysclid=mi6d0yt7wa283417910

Михнов-Войтенко Евгений «Рукопожатие», 1961 https://www.sobaka.ru/entertainment/art/102953?ysclid=mi6d0yt7wa283417910

Намут Ганс, фотография Джексон Поллок за работой, 1950 https://losko.ru/jackson-pollock-biography/?ysclid=mi738a9dc181307888

Художники в доме творчества «Сенеж». 1956 год https://arzamas.academy/materials/2493

1915 год. Фото с выставки «0,10» https://artchive.ru/news/1317~Nol'desjat'_v_pol’zu_Malevicha_ikonu_russkogo_avangarda_chestvujut_v_Bazele? ysclid=mi687xz1sf90291881

Филонов Павел «Пир королей» https://rg.ru/2023/12/14/reg-cfo/v-zariade-otkryvaetsia-vystavka-pavla-filonova.html

Шагин Владимир, «Алый трамвай», 1956 год https://www.sobaka.ru/entertainment/art/102953?ysclid=mi6d0yt7wa283417910

Шварц Шолом «Пейзаж. Дома», 1950-е гг., Государственный музей «Царскосельская коллекция», Пушкин https://bigenc.ru/c/orden-nishchenstvuiushchikh-zhivopistsev-39e7e1

Шемякин Михаил «Биржа», 1965 г.; «Введенский канал», 1966 г. https://ziggyibruni.livejournal.com/29309.html?ysclid=mi757foy6v2918634