Революционное творчество Джотто ди Бондоне

Концепция

Джотто ди Бондоне — выдающийся флорентийский живописец, архитектор XIII–XIV века, чьи работы обозначили переход от византийского искусства позднего Средневековья к реалистическому искусству, раскрывшемуся в эпохе Возрождения. Интересно, что о его биографии известно не так много. Непонятно, как развивался его стиль, с чего художник начинал и как пришёл к такому способу рисования, который сделал его знаменитым далеко за пределами Италии. Однако это не убавляет ценности его работ, которые представляют большой интерес для исследования.

Его фрески оказали большое влияние на развитие искусства Раннего и Высокого Возрождения в Италии, а также задали направление для деятельности таких художников как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль Санти.

Чтобы рассмотреть творчество Джотто ди Бондоне, а также совершённый им переход к новому способу иллюстрации религиозных событий, следует отметить, чем является византийское искусство, с которого начинал художник, а также искусство Возрождения, характерные черты которого имеют его картины. Византийское искусство — это христианское изобразительное искусство, сформированное в Византийской Империи. Византийские художники формировали живописное искусство в рамках следования единому стилю и христианской традиции, что отразилось в единообразии византийских фресок, а также условности пейзажа (предметы-символы, обратная перспектива) и изображаемых персонажей (плоские, деформированные, застывшие фигуры). Таким образом Византийский стиль приобрёл свою строгость и утончённость, совершенно отойдя от реализма, так как все предметы изображались не ради них самих, а как носители определённого смысла, значения.

Искусство Возрождения напротив характеризуется натурализмом, подражанию природе, интересом к анатомии человека в стремлении к возвращению к античному искусству. Оно вытесняет икону и переходит к светским жанрам, вместо символов использует внешние видимые объекты, вместо плоскости и условной перспективы линейную перспективу и объём.

Поэтому Джотто ди Бондоне весьма интересен для изучения, как художник, преодолевший византийскую традицию, плоскостность, и давший живописи возможность развиваться самостоятельно.

Цель исследования — проанализировать стиль Джотто ди Бондоне, сравнить его фресковую живопись с живописью современников и позднего византийского искусства и проследить, за счёт каких техник и подходов художник отходил от канонов и какие черты благодаря этому приобретали его работы.

Анализ работ Джотто ди Бондоне даёт возможность понять, как происходит разрыв шаблона, трансформация искусства, знаменующая переход к новой эпохе, как новое сначала изменяет, а потом заменяет старое.

Трёхмерное пространство и глубина

Картины Джотто отличаются удивительной глубиной и светотенью, абсолютно несвойственной живописи его времени. Художник один из первых начал применять технику затемнения и высветления объектов, а также ввёл передний и задний план, расширив внутреннее пространство. Благодаря такому решению персонажи и объекты на картине приобретают вес, становятся внушительнее и даже получают определённую смысловую нагрузку, как на фреске «Страшный суд» — светлые ангелы, представленные как бы из другой реальности, тёмные обречённые жители Ада, а также затемнённые люди, в страхе ожидающие суда.

Джотто ди Бондоне, «Страшный Суд», 1306; Джотто ди Бондоне, «Страшный Суд», 1306, фрагменты

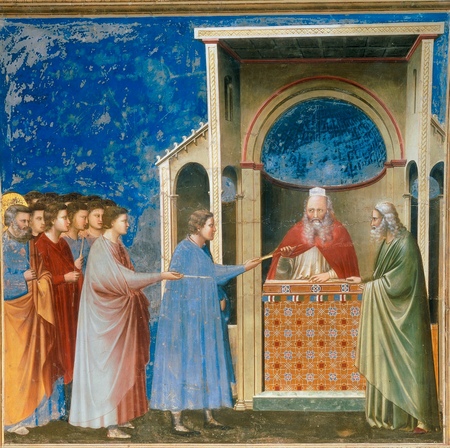

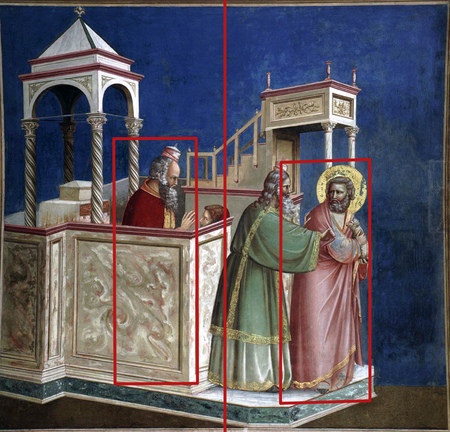

Особенно заметна трёхмерность в изображении зданий и прочих конструкций, которые уже не абстрактные, а определённые, осязаемые, объём и конкретные проработанные формы, над которыми так старался художник, выделяют их на фоне и заставляют выглядеть более живыми и правдоподобными.

Джотто ди Бондоне, «Церемония посохов», ок. 1304-1305; Джотто ди Бондоне, Анна из «Благовещения», ок. 1304-1305

Чтобы оценить новаторство Джотто ди Бондоне, достаточно увидеть стандартную фреску 13 века: летающие фигуры, находящиеся в подвешенном состоянии (кони, стоящие буквально на пустоте), игрушечно выглядящие строения, будто декорации в театре, люди, никак не соотносящиеся с окружением и накладывающиеся друг на друга — это то, что видели жители Италии в каждом соборе. Именно поэтому фрески Джотто приобретают большую популярность и воспринимаются прихожанами как чудо, магия.

Неизвестный мастер, «Коронование Марии», ок. 1200-1220; Неизвестный итальянский мастер, «Пожертвование Константина», XIII век

Мастер Сан Франческо Барди, «Святой Франциск получает стигматы», ок. 1240-1250; Бонавентура Берлингьери, «Святой Франциск», 1235

Психологизм

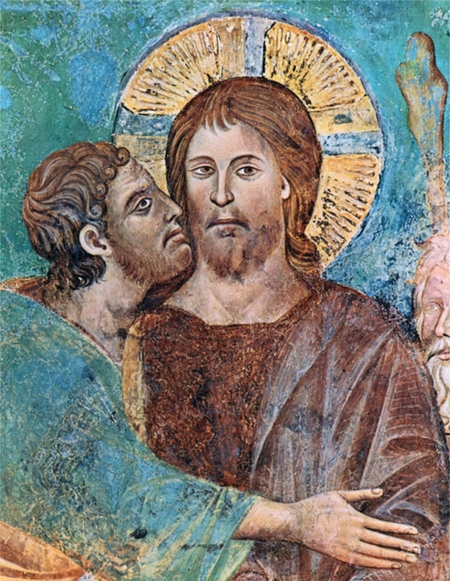

Ещё одной характерной чертой произведений Джотто является психологизм, отражение внутреннего мира и эмоций человека. Это действительно потрясающее открытие художника. Джотто вопреки канонам возвращает человеческую идентичность, не идёт по пути обезличивания человека и рисования «масок» вместо лиц. Люди становятся действительно людьми и отображают уже не ирреальный, а существующий мир. Фреска «Поцелуй Иуды» — наверно одна из самых психологичных и философских работ художника.

Джотто ди Бондоне, «Поцелуй Иуды», ок. 1304-1306

В «Поцелуе Иуды» изображена сцена, которую можно назвать «за секунду до…», сцена, полная глубокого смысла.

Иисус изображён как красивый мужчина, полный достоинства и благородства, чётко соблюдены пропорции лица (на фреске у Иисуса самая идеальная внешность, так как Иисус — воплощение праведности), взгляд спокойный и открытый. Напротив него стоит предатель Иуда, с вдавленным лбом, маленькими глазами, лицом, вызывающим неприязнь и отвращение, художник нарисовал его похожим на первобытного человека. Так Джотто демонстрирует, где добродетель и где грех и зло, уравнивая внешнюю физическую красоту или уродство с красотой или уродством моральным.

Иуда пытается поцеловать Христа, и в этот момент между ними происходит немой разговор, мы чувствуем это по направленным друг на друга взглядам, по всматривающемуся Иуде и абсолютно спокойному, не дающему никакого ответа Иисусу. Также мы видим Петра, рвущегося к Иисусу и отрезающего рабу ухо, первосвященника, приказывающего взять «преступника», поднятые на готове копья и факелы — Джотто показывает энергию, психологическую напряжённость момента, динамичность — этого до него не делал ни один художник.

Джотто ди Бондоне, «Поцелуй Иуды», ок. 1304-1306, фрагменты

Джотто ди Бондоне, «Поцелуй Иуды», ок. 1304-1306, фрагменты

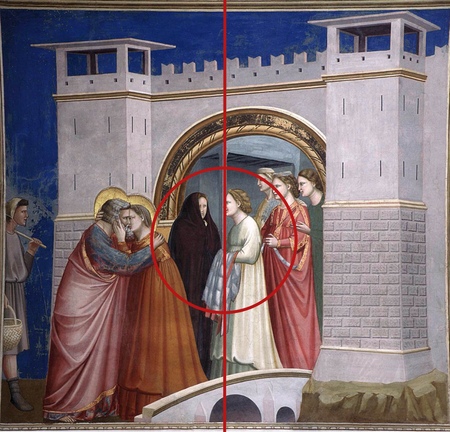

Ещё одна значимая работа Джотто — фреска «Встреча у Золотых Ворот». Здесь мы наблюдаем трогательную сцену встречи святых Анны и Иоакима. Отличительная особенность этого произведения — то, как Джотто показал поцелуй супругов. Поцелуй показан очень выразительно, мы видим как супруги сблизились, как Иоаким обнимает Анну, а та нежно притягивает его к себе. Их взгляды направлены друг на друга, и даже кажется, будто на момент они стали единым целым (между их телами нет зазора, они выглядят как единая большая фигура).

И это первый раз в искусстве Средневековья, когда такие интимные чувства демонстрируются настолько искренно и правдоподобно.

Джотто ди Бондоне, «Встреча у Золотых Ворот», ок. 1304-1306

Джотто ди Бондоне, «Встреча у Золотых Ворот», ок. 1304-1306, фрагмент

Конечно и до Джотто были живописцы, стремившиеся сделать свои работы более живыми и реалистичными. Одним из них, наиболее близким к Джотто был Чимабуэ (полагают, что это был учитель Джотто ди Бондоне). В своей фреске, изображающей тот же сюжет взятия Христа, Чимабуэ использует синий фон вместо золотого, делает лица персонажей более отличными друг от друга, за счёт контрастной тени пытается добавить объёма фигурам. Однако Чимабуэ не удаётся создать эмоциональную экспрессивность, лица персонажей остаются каменными, а позы статичными. Реалистичности в его работе тоже немного: Иуда выглядит зависшим в воздухе и будто «приклеенным» к Христу, а Христос не обращает на него внимания и смотрит прямо на зрителя (впрочем Иуда тоже не смотрит на Христа).Фигуры Петра и слуги слишком малы по сравнению с другими фигурами на фреске, ткань одежды героев живёт своей жизнью.

Чимабуэ (Ченни ди Пепо), «Поцелуй Иуды», конец XIII века; Чимабуэ (Ченни ди Пепо), «Поцелуй Иуды», конец XIII века, фрагмент

Композиция

Джотто ди Бондоне можно по праву назвать создателем композиции. До него живописцы пренебрегали перспективой внутри иконы, и всех главных персонажей ставили фронтально, направляя их к зрителю. Любые главные персонажи всегда стояли в центре. Джотто же ломает тысячелетние установки, поворачивая героев своих фресок друг к другу и перестраивая композицию в соответствии со своим внутренним ощущением.

Во фреске «Встреча у Золотых Ворот» художник явно смещает основную сюжетную сцену влево, оставляя в центре композиции фигуры двух женщин в белом и чёрном платьях, что добавляет фреске выразительности и авторского замысла. Так Джотто показывает, как именно он увидел это событие.

Джотто ди Бондоне, «Встреча у Золотых Ворот», ок. 1304-1306

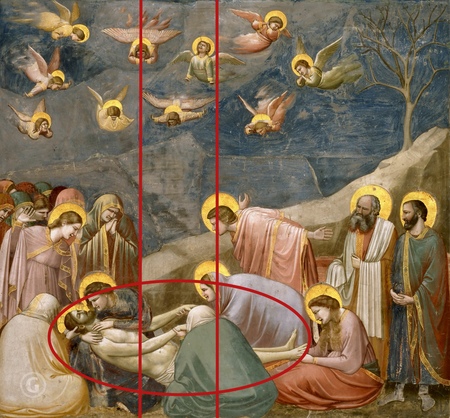

Более сложная работа Джотто с композицией отражена в фреске «Оплакивание Христа». Здесь снова видно смещение композиционного центра, но теперь уже с применением окружающих объектов (скалы) как диагоналей, ведущих к сюжетному ядру. Фигуры людей также поделены на группы, которые помогают зрителю определить эмоциальный центр сцены — между группами имеется незаполненное свободное пространство как раз над телом Христа, а толпа слева от Христа и более разреженная группа людей справа от Христа направляют взгляд зрителя к более заполненному пространству (к толпе, стоящей над Иисусом).

Также большую роль играют лица персонажей, все повёрнутые в одну сторону что в левой, что в правой части фрески.

Джотто ди Бондоне, «Оплакивание Христа», ок. 1305

Джотто ди Бондоне, «Оплакивание Христа», ок. 1305

В «Изгнании бездетного Иоакима из храма» прослеживается ещё один тип композиции, применённый Джотто — когда композиция рассредоточена и как бы поделена пополам. Иоаким и священник — главные действующие лица — находятся по разные стороны ворот, что смещает ключевые акценты фрески влево и вправо. Это придаёт сцене больше правдоподобности и живости и задаёт определённую динамику.

Джотто ди Бондоне, «Изгнание бездетного Иоакима из храма», ок. 1304-1306

Реализм в изображении людей и окружения

В византийском искусстве живопись была строго ритуальной и символичной. Поэтому на множестве произведений византийской живописи все люди выглядят на один возраст (отсутствуют признаки старения, нет мотивов смертности человека), а окружающие предметы (растения, архитектура) изображаются довольно плоско и примитивно, их сложно соотнести с реальными объектами. Не так поступает Джотто ди Бондоне. В своём стремлении к действительности и «оживлению» искусства Джотто первый рисует морщины и складки на лицах святых и показывает старение без схематичного подхода. Это можно наблюдать на фреске «Благовещение святой Анне», где немолодая героиня наконец получает известие о том, что сможет родить ребёнка.

Джотто ди Бондоне, «Благовещение святой Анне», ок. 1304-1305

Джотто ди Бондоне, «Благовещение святой Анне», ок. 1304-1305, фрагмент

Около женщины можно увидеть предметы интерьера: сундук, занавески, скамью, полку. Служанка, сидящая под лестницей, держит в руке веретено. Так Джотто вплетает в религиозную живопись бытовые подробности, делая сюжет более понятным и правдивым для современников.

Джотто ди Бондоне, «Благовещение святой Анне», ок. 1304-1305, фрагменты

Попытки Джотто оживить не только лицо персонажа, но и его тело выражаются в больших, тяжёлых складках на одеждах героев и в следовании этих складок за движениями тела под одеждой (на примере отодвинутого в сторону колена служанки).

Стоит только сравнить изображение складок в работах Джотто со складками в работах Гвидо да Сиены (одного из основателей всей Сиенской школы живописи), чтобы оценить, насколько далеко ушёл Джотто, хотя разница между фресками — всего пара десятилетий.

Джотто ди Бондоне, «Благовещение святой Анне», ок. 1304-1305, фрагмент; Гвидо да Сиена, «Поклонение волхвов», ок. 1270-1280, фрагмент

Архитектура во фресках живописца поражает своей детализированностью и проработанностью. Как художник декорирует фасады, прорисовывает тонкие линии окон и проёмов, даже черепицы на крышах. И все свои образы Джотто создаёт на основе реальных объектов, например на фреске из серии легенд о святом Франциске «Изгнание демонов из Ареццо» перед нами предстаёт готическая церковь и крепостные стены города, а на первой фреске из этой серии «Юродивый предсказывает грядущую славу молодому святому Франциску» изображен Храм Минервы на площади Дель Коммуне, существующее здание города Ассизи.

Джотто ди Бондоне, «Легенды о святом Франциске: Изгнание демонов из Ареццо», ок. 1290-1300; Джотто ди Бондоне, «Легенды о святом Франциске: Величание простого человека», ок. 1300

Такая революция в живописи, произведённая художником, объясняет уникальность его творчества и не оставляет сомнений исключительном положении, которое он занимает среди всех итальянских художников.

Заключение

Византийская культура много дала европейскому миру, но невозможность отклониться от её канонов ни на шаг привела европейское искусство в стадию стагнации. Джотто ди Бондоне первый бросил вызов традиции и вдохнул жизнь в религиозную живопись, став мостом между искусством Средневековья и Возрождения. Новаторства и смелые эксперименты художника показали итальянским живописцам, что искусство должно и имеет право быть свободным. Именно поэтому работы художника высоко ценятся и по сей день сохраняют свою значимость и актуальность.

Источники

Буров Андрей Михайлович Джотто: открытые кубы, маленькие глубины и особое повторение // Вестник ВГИК. 2011. № 2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhotto-otkrytye-kuby-malenkie-glubiny-i-osoboe-povtorenie (дата обращения: 17.11.2025).

Парфенова Елена Викторовна Теоретический дискурс: ремесло или искусство в живописи Флоренции первой половины xiv В. (анализ двух работ — Джотто ди Бондоне и Бернардо Дадди — на иконографический сюжет «Коронование Девы Марии») // Вестник ПСТГУ. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2017. № 25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-diskurs-remeslo-ili-iskusstvo-v-zhivopisi-florentsii-pervoy-poloviny-xiv-v-analiz-dvuh-rabot-dzhotto-di-bondone-i-bernardo (дата обращения: 17.11.2025).

Райгородский, Л. Д. (2013). Пространство в искусстве Джотто. Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение, 3(1), 117–124. извлечено от https://artsjournal.spbu.ru/article/view/1666 (дата обращения: 17.11.2025).

Фуртай Франциска К вопросу о специфике художественного языка живописи Проторенессанса (на примере фрески Джотто «Святой Франциск, проповедующий птицам») // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2010. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-spetsifike-hudozhestvennogo-yazyka-zhivopisi-protorenessansa-na-primere-freski-dzhotto-svyatoy-frantsisk-propoveduyuschiy (дата обращения: 17.11.2025).

Ходаковская Анастасия Евгеньевна, Деревянченко Екатерина Игоревна Пространство и время с точки зрения вечности на фресках Джотто в капелле Скровеньи и мозаиках Кахрие Джами // Пространство и Время. 2016. № 1-2 (23-24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-s-tochki-zreniya-vechnosti-na-freskah-dzhotto-v-kapelle-skroveni-i-mozaikah-kahrie-dzhami (дата обращения: 17.11.2025).

Джотто ди Бондоне. Bondone, Giotto. [Электронный ресурс]. (URL: https://gallerix.ru/storeroom/146947004/) (дата обращения: 18.11.2025).

CIMABUE Italian painter, Florentine school. [Электронный ресурс]. (URL: https://www.wga.hu/html_m/c/cimabue/index.html) (дата обращения: 18.11.2025).

GIOTTO di Bondone Italian painter, Florentine school. [Электронный ресурс]. (URL: https://www.wga.hu/html_m/g/giotto/index.html) (дата обращения: 18.11.2025).

GUIDO DA SIENA Italian painter, Sienese school. [Электронный ресурс]. (URL: https://www.wga.hu/html_m/g/guido/index.html) (дата обращения: 18.11.2025).

Medieval art (11th-16th centuries) [Электронный ресурс]. (URL: https://www.wga.hu/html_m/zgothic/index.html) (дата обращения: 18.11.2025).