Игра света и тени в искусстве Караваджо

Концепция

«Свет у него ошеломляющий, патетический, драматический, однако в конечном счете свет реальный, свет, списанный с натуры, а не выдуманный» — именно такие слова написал испанский философ Ортега-и-Гассет о Микеланджело Меризи да Караваджо, одном из самых известных и значимых итальянских художников, а также одном из самых ярких представителей реализма в живописи эпохи барокко, создавшем множество шедевров в Риме, Милане, Неаполе, а также на островах Мальта и Сицилия.

Картины Микеланджело Меризи завораживают и запоминаются благодаря лаконизму, драматизму и некоторому трагизму в сюжетах, пластике движений персонажей и простым композициям [1]. Но именно необычное совмещение света и тени является одной из главных отличительных черт творчества Караваджо, его визитной карточкой. В его искусстве они являются непросто художественными приёмами, а отдельными героями в сюжетах картин. Через их контраст выражается эмоциональное напряжение и драматический эффект на полотнах, создаётся глубина в идейном плане. В их сочетании так необычно соединяются что-то неземное, фантастическое и реальное, обыденное. Поэтому полотна этого итальянского живописца и привлекли моё внимание. Мне захотелось побольше разобраться, как художник иллюстрирует метафоры, собственное отношение к искусству и видение тех или иных историй с помощью данного эффекта.

Караваджо. «Мальчик, чистящий фрукты». 1591 (Картина из раннего периода творчества Караваджо)

Следует отметить, что Караваджо «был одним из первых живописцев, кто применил манеру письма „кьяроскуро“ — резкое противопоставление света и тени, а также „тенебросо“» [7].

Караваджо. «Портрет Алофа де Виньянкура». 1608 (Картина из позднего периода творчества Караваджо)

Я заметила, что за счёт этих техник Микеланджело Меризи не только передаёт эмоции героев, настроение и напряжённость на картинах, но и создаёт некую метафору света и мрака в мире и в людях, столкновение добра и зла, радости и печали, надежды и отчаяния, возвышенного и земного, глубину таинств мироздания, попытку найти что-то, прийти к какой-то разгадке, кроющуюся за темными масками. Причём приём светотени проходит определённую трансформацию в живописи итальянского художника. Особенно хорошо это выражается через картины, которые были написаны несколько раз подряд или в разных вариациях: каждый раз освещение на полотнах менялось, а вместе с ним и смысл. Так что в данном визуальном исследовании представлен мой разбор «игры света и тени» и её влияние на сюжеты, детали и мотивы в искусстве Караваджо. Для подтверждения гипотезы я брала картины из раннего и позднего периода творчества Микеланджело Меризи в качестве материалов, искала и анализировала особенности светотеней. В моём исследовании описано последовательное развитие художественного стиля Караваджо в каждом жанре, с которыми он работал (жанровая живопись, натюрморты, портреты; античная живопись; религиозная живопись)

Жанровая живопись, натюрморты, портреты. Ранний и поздний Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо начал свой творческий путь примерно в 1593 году в Риме, вскоре после того, как завершил обучение у миланского художника Симоне Петерцано, последователя Тициана [7].

Изначально в живописи Караваджо преобладали в основном сцены из жизни, в них не было такой ярко выраженной «игры света и тени». Картины написаны более светлыми оттенками, в них присутствует больше лёгкости и непринуждённости.

Караваджо. «Юноша с корзиной фруктов». Ок. 1593

Как видно в одной из его самых ранний работ «Юноша с корзиной фруктов», здесь отсутствует какая-либо напряжённость или драматизм. Наоборот, на полотне в образе прекрасного молодого человека запечалились расслабленность, гармония, нежность и местами даже женственность [3] — качества, которые подчёркивают не только сюжет и композиция, но и освещение: свет падает так, что как-бы озарят лицо юноши, делая эмоции на нём более спокойными, и его открытое правое плечо, добавляя безмятежности позе персонажа.

Однако по этой картине видно, что уже в самом начале своей карьеры Караваджо был реалистом: лицо молодого человека хотя и красивое, но падающий на него свет и темный фон вокруг выделяют такие черты как лёгкая бледность, глаза на выкате и темные круги под ними, на лбу виднеются тонкие морщинистые складки. Также они не делают фрукты очень сочными и красивыми, некоторые из них не совсем зрелые, где-то на них присутствуют маленькие тёмные пятна, есть даже увядающие листья.

Микеланджело Меризи не стремился к идеализации, он хотел показать естественность в человеке, предметах и среде. И делалось это во многом за счёт приёма светотени.

В дальнейшем его желание показать настоящее в живописи с использованием техник «кьяроскуро» и «тенебросо» отразилось и на других созданных им произведениях.

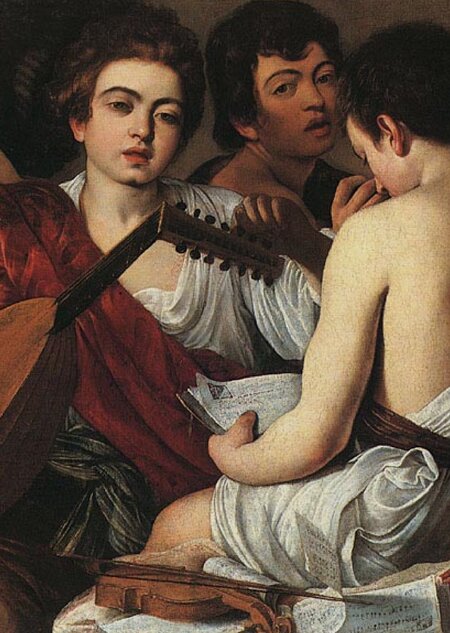

Слева: Караваджо. «Шулеры». 1594; Справа: Караваджо. «Музыканты». 1595

В ходе развития художественного стиля Караваджо некоторые картины были написаны несколько раз.

Например, «Гадалка».

Слева: Караваджо. «Гадалка». Ок. 1594; Справа: Караваджо. «Гадалка». Ок. 1595

Обратите внимание на освещение на полотнах: если на первом оба персонажи получает одинаковое количество света, что создает гармонию в композиции картины, то на втором это самая гармония нарушается за счёт неравномерного распределения солнечных лучей и теней. В версии «Гадалки» 1595-го года лицо богатого юноши озарило солнце, как бы намекая на его открытость и простодушие, в то время как фигура гадалки будто пытается скрыться в тени, что сразу даёт понять зрителю, что эта женщина — мошенница (и она вот-вот украдёт кольцо у клиента) [10]. В версии 1594-го года из-за равномерности светотеней и мягких плавных тонов и полутонов это не так бросается в глаза, здесь больше внимания привлекают позы героев и их наряды, а вот метафору, которую лучше отображает второй вариант картины, можно и не заметить [10].

Казалось бы, совершенно одинаковые картины с одинаковыми персонажами и сюжетом, а какие разные по смыслу за счёт художественного приёма светотени!

Интересно и рассмотрение вариантов знаменитой картины «Лютнист», которая была выполнена три раза подряд в почти в оно и тоже время.

Караваджо. «Лютнист». 1595; Караваджо. «Лютнист». Ок. 1595; Караваджо. «Лютнист». 1596

Первый вариант картины написан тёплыми цветовыми тонами, свет в основном равномерно распределён на все объекты, хотя самой выделенной частью остаётся лицо молодого музыканта, на которое падает косой луч. Как и в картине «Юноша с корзиной фруктов», не ярко выраженные плавные переходы светотеней создают атмосферу безмятежности и спокойствия.

Во втором варианте картины уже просматриваются значительные изменения: фон более тёмный, почти чёрный, предметы быта уже не так хорошо освещены. Всё внимание зрителя акцентируется на самом Лютнисте, который написан самыми светлыми оттенками и тонами на полотне. Из-за повышенного контраста света и теней исчезают расслабленность и нежность, появляются напряжённость, некоторое беспокойство, неуютное ощущение. «Каталог выставки 1990 года отмечает значительные отличия в световых эффектах этой версии, утверждая, что это обстоятельство „знаменует собой значительный шаг в сторону более резко освещённых композиций, которые позднее стали характерными для стиля Караваджо“» [12].

В третьей версии «Лютниста» уже нет таких значительных различий между светлыми и тёмными тонами и полутонами, как во втором, но они всё равно присутствуют: всё внимание так же берёт на себя музыкант, на которого падает косой луч света, тени на фоне и на предметах всё так же выделяют главного героя полотна, хотя и в более «мягкой» манере.

Здесь мы видим, что Караваджо уже начинает переходить к использованию техник «кьяроскуро» и «тенебросо», вследствие ставшими основой его стиля.

Караваджо. «Мальчик, укушенный ящерицей». Ок. 1596

В период своего творчества Караваджо рисовал и натюрморты, в которых также можно увидеть переход к приёму резкого противопоставления светотеней.

Караваджо. «Корзина с фруктами». 1596; Караваджо. «Натюрморт с фруктами и цветами». 1601; Караваджо. «Натюрморт с фруктами». 1605

Также Караваджо работал жанром «Портрет», однако ранние его работы не дошли до нас. Сохранилось только несколько портретов известных личностей позднего периода его карьеры художника.

Караваджо. « Портрет Маффео Барберини». 1608; Караваджо. «Портрет Алофа де Виньякура».1608; Караваджо. «Портрет Фра Антонио Мартелли». 1608

Поскольку данные портреты относятся к творчеству позднего Караваджо, здесь явно прослеживается техника «тенебросо»: резко выделенные светом на тёмным фоне фигуры людей создают атмосферу серьезности, тяжести и некой властности.

Античные сюжеты. Ранний и поздний Караваджо

В собрании работ Микеланджело Меризи да Караваджо присутствуют и картины с античными сюжетами.

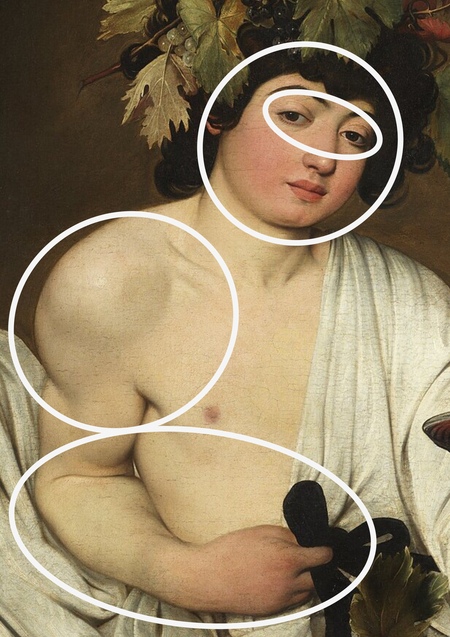

Из его раннего творчества хочется выделить «Вакха» 1596 года.

В данном произведении показан мужчина, который воплотил в себе образ Вакха — римской ипостаси Диониса, греческого бога растительности, природных сил, виноградарства, виноделия и веселья.

Караваджо. «Вакх». Ок. 1506

Молодой бог изображён довольно необычно: зритель видит не статного мужчину с идеальным телосложением, как обычно представляли его античные художники и скульпторы, а скорее человека из простого народа. Мягкий свет, падающий на лицо и тело, неприкрытое одеждой, на тёмном фоне, придаёт юноше не только здоровый мускулистый вид, но и делает его немного припухлым, слегка пьяным, что свидетельствует о его роли покровителя виноделия и любителя веселья и наслаждений [6,11].

Как и прочие ранние работы художника, «картина не является полностью светотеневой», однако «бледный образ главной фигуры, выделяющийся на темном фоне острыми тенями, предвещает его позднее драматическое использование светотени и тенебризма. В „Вакхе“ Караваджо продолжает экспериментировать с освещением, включая отражения. Просматривая жидкость в кубке, можно обнаружить отражение самого Вакха» [11].

«Голова Медузы» 1597 года является уже более «серьёзным» произведением, несмотря на то, что она была написана вскоре после «Вакха».

По древнегреческой легенде, Медуза Горгона — это чудовище в виде женщины со змеями на голове вместо волос, обращавшая взглядом любого, кто на неё посмотрит, в камень. Но один юный герой по имени Персей нашёл способ победить её. Он смотрел не на саму Горгону, а на её отражение в щите, и тем самым смог отрубить ей мечом голову. Однако даже после смерти взгляд Медузы оставался смертоносным и мог обратить в камень. Это и пытался отобразить Караваджо [4].

Караваджо. «Голова Медузы». 1597

Тень, наложенная на змей, обрамляющих женское лицо, отожествляется со злом, воплощением которого и является Медуза. Освещённая правая часть и затемнённая левая часть лица передают шок и ужас последних мгновений, трагизм оборванной жизни, соединяет между собой мёртвое, уже безобидное и одновременно ещё живое, причиняющее вред любому живому существу [4], а тёмный фон и затуманенные глаза с бликами, накладывает отпечаток опасности уже побеждённого чудовища.

Караваджо. «Юпитер, Нептун и Плутон». 1597

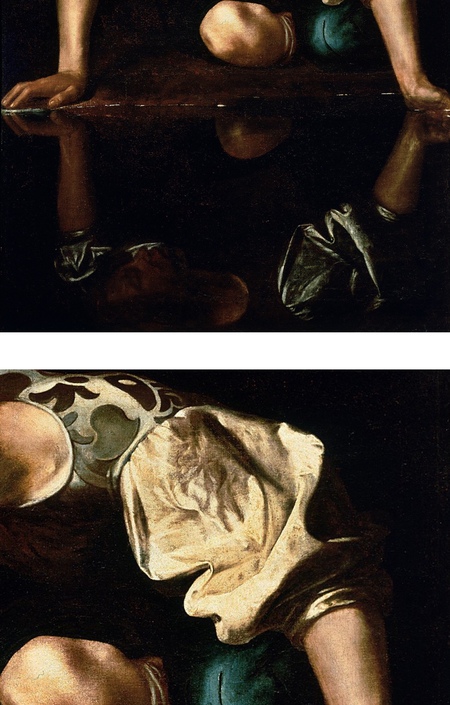

Ещё одна картина на тему античных времён, «Нарцисс», вышла в свет примерно в 1599 году. За ее основу был взят греческий миф о Нарциссе, красивом юноше, который влюбился в собственное отражение, что в последствии его и погубило.

В данном произведении за счёт умелой техники «тенебросо» Микеланджело Меризи передаёт трагизм легенды: на полотне молодой человек является единственным освещённым неизвестным источником объектом, в то время как окружающий его мир погружен во мрак, придавая сюжету меланхоличный оттенок [8].

Вода и отражение Нарцисса тоже изображены с помощью тёмных цветов, даже фигура юноши отчасти уходит во тьму, на задний план, она словно затягивает его.

Светотени словно предупреждают зрителя и самого героя картины, к чему приведёт такая страсть и чем закончиться история.

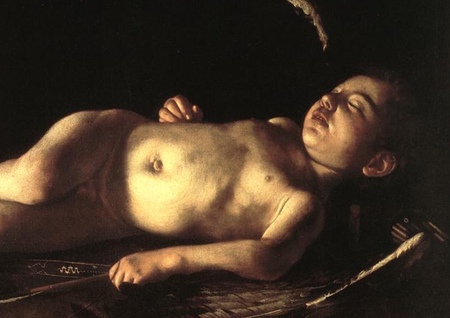

Последние самые известные из картин, вдохновлённых античностью, в искусстве Караваджо — «Амур-победитель» 1602 года и «Спящий Амур» 1608 года.

Слева: Караваджо. «Амур-победитель». 1602; Справа: Караваджо. «Спящий Амур». 1608

«Тема Купидона была широко распространена в живописи тех времён», но как и всегда «исполнение Караваджо отличается от прочих работ сильным реализмом» [5].

В «Амуре-победителе» 1602 года крылатый мальчик скорее больше «похож на уличного хулигана, чем на божество» [5]. Грязные, почти чёрные, потрепанные крылья говорят отсутствие порядка и какой-либо дисциплины, тень, ложащаяся на левую часть лица и туловища, делает наглее его ухмылку, затонированные глаза сверкают дерзостью — усиленный контраст ясно выражает всю непокорность и буйный нрав персонажа. Комната, окрашенная в тёмные тона и погружённая в мрак, добавляет частичку хаоса, который любит устроить маленький проказник.

А вот при рассматривании «Спящего Амура» 1608 года не увидишь какого-либо беспорядка или бунтарства. Тени, лёгшие на Амура, скорее больше отождествляются с состоянием расслабленности и спокойного забытья, в котором в данный момент находиться погружённый в сладкий сон ребёнок.

Библейские сюжеты. Ранний и поздний Караваджо

Несмотря на большое количество разных работ, истинную славу как живописец Микеланджело Меризи да Караваджо приобрёл именно благодаря картинам на библейские сюжеты. В этом случае он начал настоящую эволюцию в мире христианского искусства, что произошло так же благодаря новаторству с применением техник «кьяроскуро» и «тенебросо».

Начать анализ религиозной живописи итальянского художника хочу с одной из самых ранних его произведений, изображающее историю из Библии, является «Экстаз святого Франциска» 1595 года.

Караваджо. «Экстаз святого Франциска». 1595

Здесь многие детали отличны от подлинного библейского сюжета о святом Франциске, к которому явился шестикрылый Серафим, ответившего на его молитву. Автор «передаёт своё видение этого события» [9]. «Святой Франциск, чьё тело ослабело от поста, а душа устала от раздумий, попросил Всевышнего показать, какое бывает блаженство и узрел Ангела. И в тот же момент он перестал ощущать себя. Именно мгновения забвения изобразил художник» [9]. Всё внимание зрителя обращено на главных героев. Ангел написан светлыми и тёплыми оттенками, падающие на него тени тоже достаточно лёгкие, что придаёт его образу невероятную мягкость и нежность [9], делает его олицетворением защиты, заботы и безусловной любви. В свою очередь сам Франциск в целом будто освещен Божественным светом, падающего откуда-то сверху [9]. Рефлексы на его лице расположены так, что кажется, что к преподобному действительно пришло просветление и душевный покой. Интересный факт, что действие на картине происходит ночью, словно выражая тем самым метафору, что святой познал истину и бесконечность сквозь сумрак, окутавшего землю, в отличие от своих спутников, едва различимых на заднем плане.

В дальнейшем иллюстрирование глав и персонажей из Библии становятся более серьёзными, мрачными и реалистичными.

Караваджо. «Отдых на пути в Египет». 1597; Караваджо. «Святая Екатерина Александрийская». 1598

Из Ветхого Завета в живописи Караваджо присутствуют такие известные сцены, как «Давид и Голиаф» и «Жертвоприношение Авраамом Исаака».

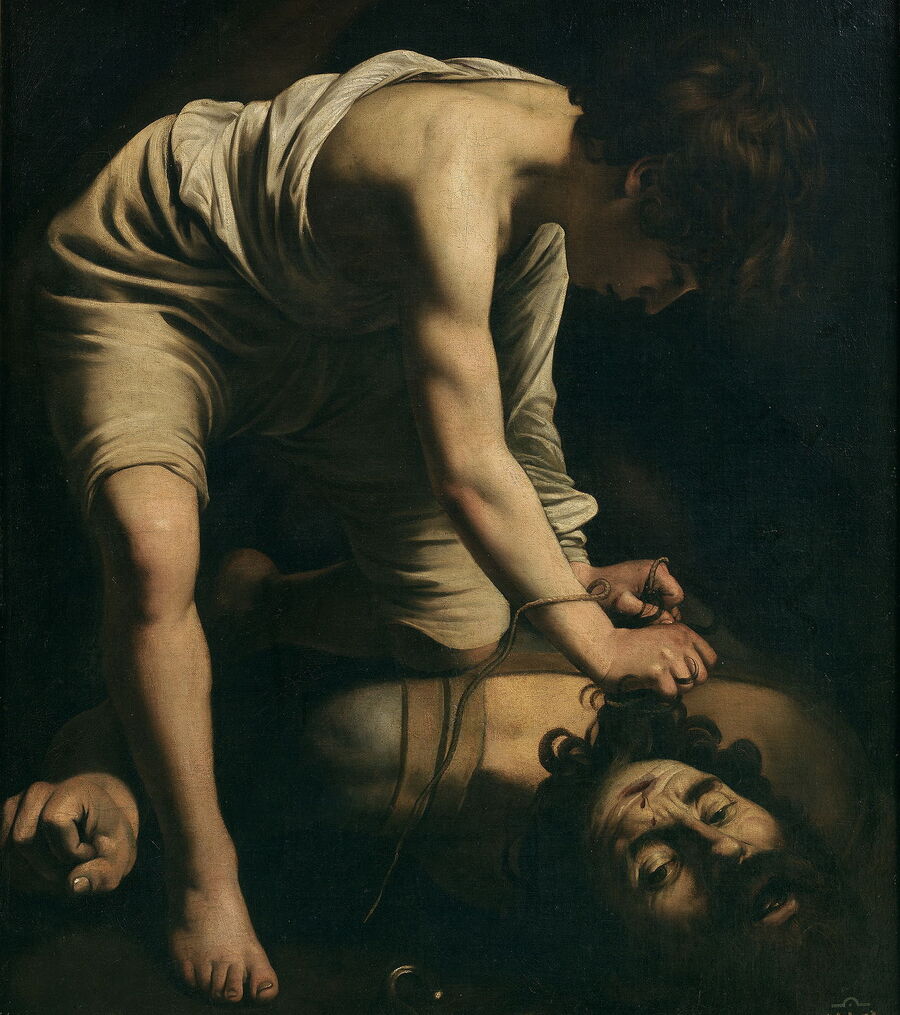

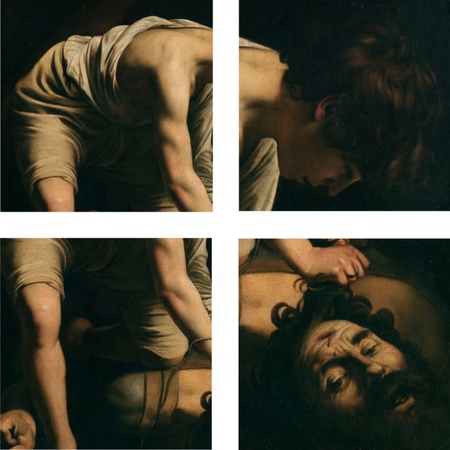

Знаменитая история про победу юного пастуха Давида, который в дальнейшем стал царём Израиля, над великаном Голиафом, воином из армии филистимлян, была выполнена три раза: в 1599, в 1607 и в 1610 годах. Интересно, как в каждом из них менялись приёмы «кьяроскуро» и «тенеброссо», а вместе с ними и смысл полотна.

Караваджо. «Давид и Голиаф». 1599; Караваджо. «Давид с головой Голиафа». 1607; Караваджо. «Давид с головой Голиафа». 1610

На картине «Давид и Голиаф» 1599 года, как мы видим, младший из сыновей Иессея не держит в руках отрубленную голову побеждённого воина, как обычно это было принято изображать в произведениях искусства, а только готовится поднять её и показать врагам. В то время как туловище героя освещено, его лицо находится в тени, слабо выделяясь на чёрном фоне бликами и рефлексами, усиливая тем самым на нём сосредоточенность и решительность устрашить филистимлян. Коленом Давид опирается на тело Голиафа, которое как бы растворяется в темноте, что символизирует победу добра над злом. Примечательна и голова великана, выдвинутая на передний план картины — свет и полутени на ней отражают выражение гиганта в последние мгновения его жизни, а именно понимание неизбежности поражения и его самого, и всей армии и вместе с этим глубокая печаль и безнадёжность.

«Давид с головой Голиафа» 1607 года уже более приближён к канону тех времён — здесь юноша одной рукой держит голову врага, а другой меч, которым он её отсёк. Почти вся его фигура попадает под лучи неизвестного источника света и создаёт вместе с грязно-коричневым фоном яркий контраст, словно говоря зрителю, что он избран Богом одержать победу над филистимлянами и стать царём народа Израиля. На лице Голиафа же застыло не совсем выражение безысходности и грусти, как на картине 1599 года. Засчёт рефлексов и полутеней нами угадывается скорее шок и непонимание персонажем, как могло такое случиться, что он проиграл.

«Давид с головой Голиафа» 1610 года относится к позднему периоду творчества Караваджо и, пожалуй, является самой «тяжёлой» и глубокомысленной из всех трёх вариантов иллюстрирования легенды. Жёсткая граница между светом и тенью создаёт меланхоличное настроение картины. Давид не выглядит как победитель в момент триумфа — не сильно освещённая фигура, выходящая из темноты, лицо, на левую половину которого падает тень, а также затонированные глаза показывают, что молодой пастух полон противоречий из-за совершенного им подвига, находится в состоянии задумчивости, горечи, сожаления, проникается состраданием к поверженному врагу, светотени на голове и лице которого выражают почти такие же чувства, как и у юного израильтянина. Это создаёт необычную связь между добром и злом [2].

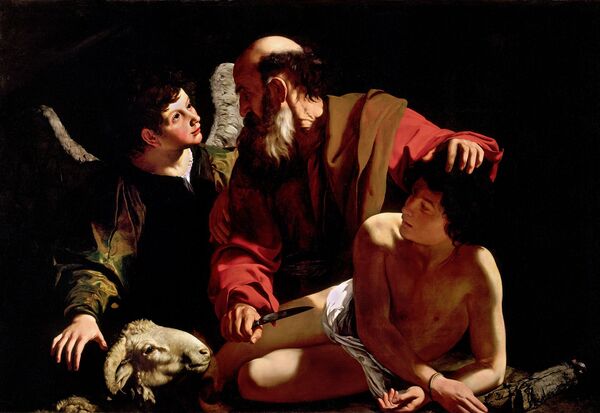

Что касается истории, где праотец израильского народа Авраам собирается по Божьему велению принести в жертву своего сына Исаака и в последний момент его останавливает Ангел и предлагает барана вместо мальчика, она была изображена на холсте дважды, в 1598 году и в 1603 году, и здесь можно увидеть немного «обратную тенденцию» развития техники резкого противопоставления светотеней.

Слева: Караваджо. «Жертвоприношение Исаака». 1598; Справа: Караваджо. «Жертвоприношение Исаака». 1603

На картине «Жертвоприношение Исаака» 1598 года три главных персонажа, Авраам, Исаак и Ангел, помещены на практически чёрный фон без какого либо пейзажа, а они сами освещены лишь частями, что усиливает драматизм и трагизм истории. Стоит отметить, что самым светлыми объектами на полотне являются лик Ангела и голова барана. Можно сказать, они символизируют собой спасение юного Исаака, приготовившегося к смерти, и за одно и Авраама, приготовившегося убить собственное дитя (трагедия почти оборванной жизни, которая только началась, и вынужденной потери родителем ребёнка отождествляется с чернотой фона и сильными тенями и полутенями на лицах героев Библии).

«Жертвоприношение Исаака» 1603 года показано в немного «облегчённом» варианте. Здесь уже появляется пейзаж, и хотя он и не берёт на себя много внимания, но всё равно «смягчает» трагедию истории. Сами Авраам и Исаак намного лучше освещены, и на них падают тёплые солнечные лучи. Это указывает на то, что к ним обоим пришло спасение в виде Ангела, образ которого так же пропитан теплом, но мужчины не до конца это осознают, о чём свидетельствуют резкие границы между светом и тенью на их лицах.

Но больше всего у Микеланджело Меризи да Караваджо создано картин, где иллюстрируются главы и герои из Нового Завета.

Слева на право: Караваджо. «Обращение Савла». 1601; Караваджо. «Святой Матфей и ангел». 1602; Караваджо. «Святой Матфей и ангел». 1602

Слева на право: Караваджо. «Святое семейство с Иоанном Крестителем». Ок. 1603; Караваджо. «Семь деяний милосердия». 1607; Караваджо. «Поклонение пастухов». 1609

Здесь тоже художник отбросил общепринятые правила и каноны и продемонстрировал собственную точку зрения касаемо изображения святых, проповедников и Божьих посланников, сделав их значительно «проще» и «приблизив» к людям.

Слева на право: Караваджо. «Призвание апостола Матфея». Ок. 1600; Караваджо. «Ужин в Эммаусе». 1602; Караваджо. «Ужин в Эммаусе». 1606

Слева на право: Караваджо. «Христос на Масличной горе». 1605; Караваджо. «Призвание святых Петра и Андрея». Ок. 1604; Караваджо. «Христос у колонны». Ок. 1607

На мой взгляд, особое внимание стоит уделить холстам, где святые показаны во время их испытаний веры и силы духа.

Слева на право: Караваджо. «Мученичество святого Матфея». Ок. 1600; Караваджо. «Распятие святого Петра». 1601; Караваджо. «Коронование терновым венцом». Ок. 1607

Слева на право: Караваджо. «Распятие святого Андрея». 1607; Караваджо. «Бичевание Христа». Ок. 1607; Караваджо. «Мученичество святой Урсулы». 1610

Хотя картины разные по сюжетам и композициям, но можно увидеть одну важную деталь, прослеживающуюся во всех них: в то время как и люди, и весь мир в целом находятся в тени, словно окутанные мраком, на святых сверху падает свет, что является олицетворением Божьего присутствия. Тут будто сталкиваются два мира — реальный и неземной. С помощью приёмов «кьяроскуро» и «тенебросо» автор пропитывает полотна мистицизмом, и вместе с тем он ничего не идеализирует, фантастическое сталкивается с бытовым. Резкие границы светотеней, бликов, полутеней усиливают печаль на лицах героев, боль, которую они терпят, трагический исход их судеб. Однако присутствует и надежда на спасение и создание лучшего мира, понимание, что их жертвы не напрасны, и эти чувства отождествляются с падающим на них светом.

Стоит отметить, что на холстах Караваджо множество раз появляется Иоанн Креститель, являющийся важной фигурой в Новом Завете.

Как можно увидеть, картины с ним во многом похожи и одновременно во многом не похожи. Часто появляются одни и те же художественные детали (овца или баран, верблюжья шкура, красный плащ, крест, сделанный из тростника), схожая внешность и в какой-то степени пейзаж. Но само настроение изменяется в зависимости от того, как распределены светотени.

Слева на право: Караваджо. «Иоанн Креститель». Ок. 1598; Караваджо. «Иоанн Креститель». Ок. 1600; Караваджо. «Иоанн Креститель». Ок. 1602; Караваджо. «Иоанн Креститель». 1604

На полотнах в ряду сверху, созданных на начальных этапах карьеры живописца, образ Иоанна более светлый и «чистый» за счёт более менее равномерного распределения солнечных лучей на него самого и окружающего его пространства или же из-за резкого контраста света и тени, где проповедник является самым ярким объектом. Это говорит о его великой миссии, возложенной на него Богом, участии в помощи спасения человечества и мира.

Ниже представлена серия картин «Иоанн Креститель» из позднего периода творчества Караваджо.

Слева на право: Караваджо. «Иоанн Креститель». Ок. 1604; Караваджо. «Иоанн Креститель у источника». 1608; Караваджо. «Иоанн Креститель». 1610; Караваджо. «Иоанн Креститель». Ок. 1610

Здесь Иоанн становиться более реалистичным и омраченным. Хотя он и остаётся самой светлой и заметной фигурой, тени и полутени, падающие на него, создают ощущение, что перед нами обычный человек, а не Божий посланник. К тому же его затемнённый образ усиливает глубокую грусть и душевные раздумья, выражающихся на его лице, словно он понимает, что ждёт его и христиан в будущем.

Караваджо. «Мадонна ди Лорето». Ок. 1604; Караваджо. «Мадонна и младенец со святой Анной». 1606; Караваджо. «Мадонна Розария». 1607

И наконец, прежде, чем завершить своё визуальное исследование, хочется упомянуть, что в искусстве Микеланджело Меризи также очень важен и образ Мадонны. Мать Иисуса Христа на созданных художником хостах с ней изображена необычно: как и в случае с проповедником Иоанном Крестителем, она больше похожа обыкновенную женщину. Резкий контраст светотеней будто делает её несколько «приземлённой». Яркие блики и граница между ними и тенями сочетают в ней нежность, материнство, безусловную любовь и вместе с тем печаль, боль и страдания. В её образе соединяются одновременно неземное и обыденное, говоря зрителю о том, что несмотря на то, что Дева Мария и является Богоматерью, она остаётся человеком, понимающим, что значит земной мир, чувства и то, как их испытывают все люди, и это во многом и наделяет её таким качеством, как сострадание.

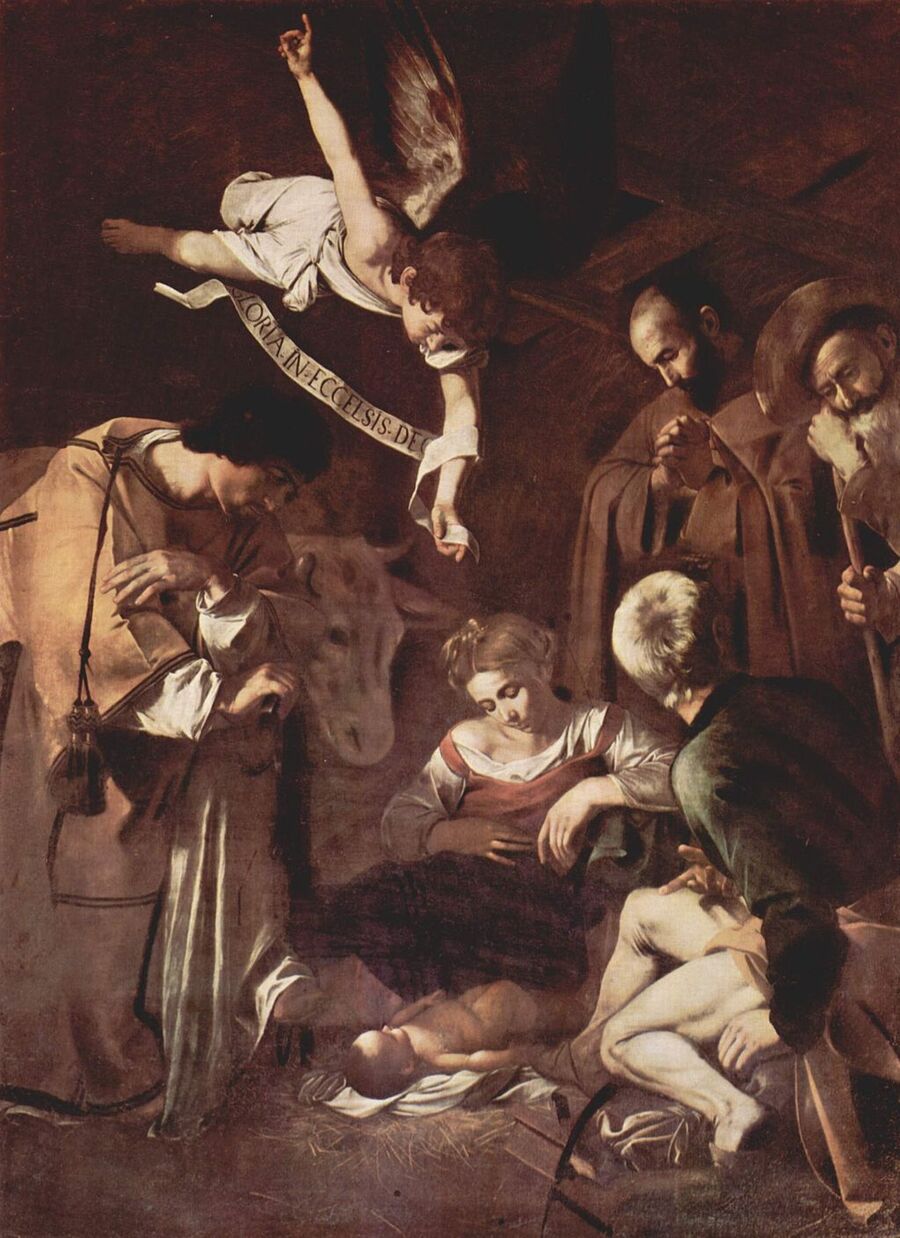

Караваджо. «Благовещение». 1608; Караваджо. «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием». 1609

Заключение

«Картина будет хорошо смотреться тогда, когда распределение света и теней правильное… Если художник не использует тень, то можно сказать, что он избегает своей славы; настоящие ценители искусства не оценят такую работу…» — сказал однажды Леонардо да Винчи, один из гениев эпохи Возрождения. И его слова как нельзя лучше подходят к описанию особенности творчества Микеланджело Меризи да Караваджо. Экспериментируя со светом и тенью в живописи, Караваджо создавал невероятно эмоциональные, запоминающиеся произведения искусства. Они могут быть противоречивы, изображать одновременно радость и грусть, сочетать в себе реалистичные и фантастические детали, казаться красочными или мрачными, вызывать восхищение или неприязнь, но точно не оставляют никого равнодушными.

Artcontext // Картины Караваджо (Caravaggio). Биография художника, особенности творчества [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/277-karavadjo.html#: ~:text=Особенности%20творчества& text=Картины%20Караваджо%20отличают%20лаконизм%20и, эмоциональное%20напряжение%20и%20драматический%20эффект. (дата обращения: 04.11.2024).

Borghese GALLERY // Давид с головой Голиафа [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.borghese.gallery/kollekcziya/kartiny/david-with-the-head-of-goliath.html (дата обращения: 12.11.2024).

Borghese GALLERY // Юноша с корзиной фруктов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.borghese.gallery/kollekcziya/kartiny/malchik-s-korzinoj-fruktov.html (дата обращения: 05.11.2024).

Артхив // Картина голова Медузы Горгона Микеланджело Меризи де Караваджо [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artchive.ru/caravaggio/works/373841~Meduza (дата обращения: 10.11.2024).

Википедия // Амур-победитель [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Амур-победитель (дата обращения: 10.11.2024).

Википедия // Вакх (картина Караваджо) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакх_(картина_Караваджо) (дата обращения: 08.11.2024).

Википедия // Караваджо [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Караваджо (дата обращения: 04.11.2024)

Википедия // Нарцисс (Караваджо) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарцисс_(Караваджо) (дата обращения: 10.11.2024).

Википедия // Экстаз Святого Франциска (Караваджо) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстаз_святого_Франциска_(Караваджо) (дата обращения: 10.11.2024).

Дзен // Такие разные одинаковые картины юного Караваджо [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZHh5vKpCGBMEklpQ (дата обращения: 07.11.2024).

Знание. Вики // Вакх (картина) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://znanierussia.ru/articles/Вакх_(картина) (дата обращения: 08.11.2024).

Рувики // Лютнист (картина Караваджо) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Лютнист_(картина_Караваджо) (дата обращения: 07.11.2024).

Allpainters // Картины Караваджо [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://allpainters.ru/karavadzho-01.html

ArtsViewer // Микеланджело Меризи да Караваджо 90 картин [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.artsviewer.com/caravaggio-home.html

FeelTheArt [Электронный ресурс] Режим доступа: FeelTheArt© | FeelTheArtapp.fta.arthttps://app.fta.art

WikiArt // Караваджо — 105 произведений — живопись [Электронный ресурс]. Режим доступа: Караваджо — 105 произведений — живопись

Википедия // Список картин Караваджо [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_картин_Караваджо