Лики зла: Эволюция образа убийцы в мировом кинематографе

Тема исследования была выбрана исходя из личного интереса к тому, как меняется представление об убийце в мировом кино, а также из стремления проследить трансформацию визуального языка, через который передаётся страх и зло. Особое внимание к этой теме обусловлено задачей разработки собственного персонажа для дипломного проекта — трукрайм-комикса.

Изучение кино как наиболее влиятельного медиума XX–XXI веков позволяет выявить устойчивые визуальные коды, образы и архетипы, которые затем могут быть переосмыслены в авторском художественном проекте.

Таким образом, выбор темы продиктован как исследовательским интересом, так и практической необходимостью.

Убить Билла, 2003. Реж. Квентин Тарантино.

Методология исследования строится на трёх основных подходах: сравнительном анализе, историко-культурном контексте и визуальном анализе сцен. Сравнительный анализ необходим для выявления различий и сходств между западным, европейским и азиатским кинематографом; историко-культурный контекст позволяет понять, какие именно социальные страхи и травмы находили отражение в образе убийцы в разные эпохи; визуальный анализ сцен помогает детально рассмотреть приёмы построения кадра, работу со светом, монтаж, использование маски или её отсутствия. Такая методология была выбрана, потому что она даёт возможность комплексно рассматривать образ убийцы как художественный, социальный и визуальный феномен.

Я видел дьявола, 2010. Реж. Ким Чжи Ун.

Работа над исследованием включала несколько этапов. Первый этап — просмотр фильмов, относящихся к разным периодам истории кино, начиная от немого экспрессионизма и заканчивая современными хоррорами и триллерами. Все фильмы были отобраны в ходе исследования различных топов известного и влиятельного кино разных эпох. Второй этап — формирование индивидуального восприятия каждого фильма и выделение ключевых черт образа убийцы в конкретном произведении. Третий этап — чтение и анализ критических и теоретических источников, которые помогали расширить интерпретацию, вывести наблюдения за пределы субъективного опыта. Четвёртый этап — сопоставление фильмов с найденными источниками и формирование общей схемы эволюции образа. В результате проведённого исследования подтвердилась поставленная автором гипотеза.

Образ убийцы в кино действительно отражает смену социальных страхов: от мифологического чудовища немого кино к соседу-маньяку послевоенных и постмодернистских десятилетий. Голливуд и Европа иконизируют убийцу, создавая знаковые визуальные атрибуты — маску, костюм, узнаваемую позу. Азиатский кинематограф же чаще обращается к коллективному опыту исторических травм и социальной невидимости, представляя убийцу не столько как личность, сколько как порождение общества. Эта разница в подходах отражает более широкий контраст между западным индивидуализмом и восточным вниманием к социуму.

Головокружение, 1958. Реж. Альфред Хичкок.

Исцеление, 1997. Реж. Киёши Куросава.

Ключевые наблюдения, вынесенные из исследования, напрямую повлияли на дипломный проект. Во-первых, они дали возможность понять, как работают визуальные маркеры зла и какие образы вызывают у зрителя устойчивое чувство тревоги. Во-вторых, исследование позволило выявить разницу в романтизации и демонизации убийцы, что важно для создания авторского персонажа: он может быть построен на пересечении этих подходов или на их противопоставлении. В-третьих, найденные связи между образом убийцы и коллективными страхами помогут вписать персонажей комикса в более широкий культурный и исторический контекст, что сделает проект глубже и значимее.

Таким образом, визуальное исследование не только дало аналитическую базу, но и стало инструментом для создания проекта с творческой стороны. Оно позволило осознанно работать с визуальными кодами, переосмыслять их и интегрировать в дипломный проект, превращая абстрактную гипотезу о «ликах зла» в конкретные художественные решения.

Глава 1 Немое кино и экспрессионизм (1910–1930е)

Архетип чудовища и «иного» зла в Европе и Голливуде

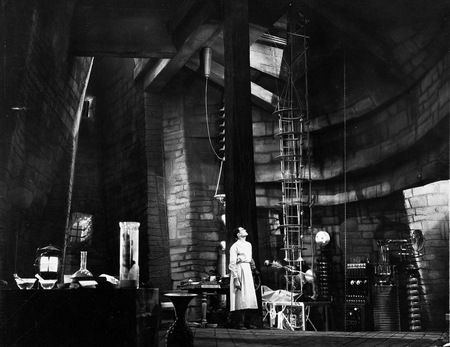

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Период 1910–1930-х годов в мировом кинематографе стал временем формирования первых устойчивых образов убийцы на экране. В отличие от более поздних десятилетий, здесь почти не было фигуры «соседа-маньяка» — убийца представлялся как архетипическое чудовище, «иное» зло, пришедшее извне. Его происхождение лежало в готической литературе XIX века: «Франкенштейн» Мэри Шелли, «Дракула» Брэма Стокера, рассказы Эдгара По задали визуальные и сюжетные формулы страха.

Кинокритик Дмитрий Комм в книге «Формулы страха» пишет: «Ужасы раннего кино были не психологичны, а аллегоричны: они рождали чудовище, чтобы показать зрителю скрытые тревоги общества» (Комм, 2019). Эта особенность особенно ярко проявилась в немецком экспрессионизме.

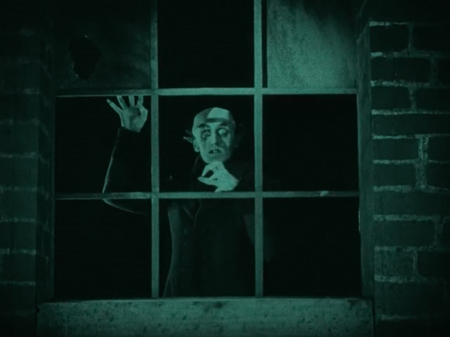

В «Носферату: Симфония ужаса» (1922, реж. Ф. В. Мурнау) убийца — граф Орлок. Его характерные черты это вытянутое бледное лицо, когтистые пальцы, скрюченное тело и выпученные глаза. Он убивает не напрямую, а через «заражение» — его укусы напоминают эпидемию, что можно связать с пережитым Европой опытом Первой мировой войны и массовых болезней. Символическая сцена — тень Орлока, ползущая по стене к жертве, — стала квинтэссенцией экспрессионистского визуала: убийца присутствует не только физически, но и как «тень общества», как его неизбежная гибель.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

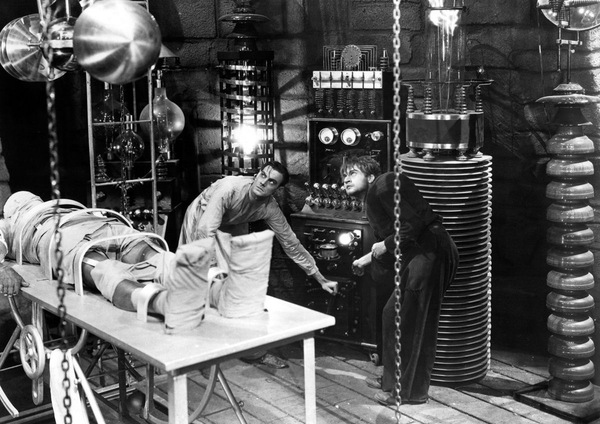

В «Франкенштейне» (1931, реж. Джеймс Уэйл) монстр, оживленный доктором, убивает случайно — он не злой по сути, но его инаковость, физическая и социальная, делает его опасным. Его убийства происходят не из желания причинить боль, а из непонимания: знаменитая сцена с девочкой у озера, которую он случайно топит, показывает «чудовище» как жертву собственной природы. Американская исследовательница Марина Щербакова в статье «Бездна всматривается в нас» отмечает: «Ранние монстры — это скорее воплощение страха перед утратой контроля над наукой, телом, историей, чем реальный злодей».

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

В других фильмах периода также закрепляется архетип чудовища. В «Доктор Икс» (1932) убийца — человек-ученый, который становится монстром через эксперименты. В «Глаза без лица» (1960, Жорж Франжу переходное произведение, тяготеющее к эстетике экспрессионизма) — отец-хирург убивает ради того, чтобы вернуть лицо дочери. Эти примеры показывают, что убийца часто ассоциировался с «учёным» и «чудовищем» — фигурами, подрывающими естественный порядок вещей.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Как писал Зигфрид Кракауэр в работе «От Калигари до Гитлера», «немецкий экспрессионизм создал экран, на котором Германия увидела собственные кошмары» (Кракауэр, 1947).

В этих фильмах убийца — это не частный маньяк, а метафора исторического ужаса, социального кризиса и предвестие будущего насилия.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Дракула, 1931. Реж. Джордж Мелфорд.

Визуализация страха: грим, гротеск и тени

Визуальный язык немого кино и экспрессионизма строился на искажении формы. «Кабинет доктора Калигари» (1920) задал эстетику деформированных декораций, острых углов и неестественных теней. Как отмечает Дмитрий Комм, «грим и тень выполняли роль главных средств создания страха, ибо в немом кино речь еще не могла стать носителем ужаса» (Комм, 2019).

Кабинет Доктора Калигари, 1920. Реж. Роберт Вине.

Кабинет Доктора Калигари, 1920. Реж. Роберт Вине.

В «Носферату» и «Франкенштейне» грим и пластика тела становятся главными визуальными маркерами зла. Убийца не скрыт — напротив, его инаковость подчеркнута до гротеска. Орлок не просто «другой», он буквально нечеловеческий. В этом смысле экспрессионизм создает убийцу как «зрелище», как зрительный знак ужаса.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Американский историк кино Том Ганнинг писал: «Экспрессионизм не столько рассказывал истории, сколько предлагал зрителю опыт страха через зрительное искажение» (An Aesthetic of Astonishment, 1989).

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Азия: мстительные духи и убийцы из фольклора

В Японии и Китае того же периода фигура убийцы проявлялась иначе, в значительной степени наследуя театральным традициям Но и Кабуки.

Один из первых японских фильмов ужасов — «Ёцуя Кайдан» (1912, Мэйдзи Мацумото), утерянная экранизация знаменитой пьесы, который потом пересняли в 1949 году под названием «Новый Ёцуя-Кайдан». Сюжет строится вокруг женщины Оивы, убитой мужем, которая возвращается в виде духа для мщения. Здесь архетип убийцы не человек, а жертва, трансформированная в сверхъестественного возмездителя. Визуально — белый грим, медленные ритуальные движения, маскообразные лица, что делает убийства частью театрального обряда.

Новый Ёцуя-Кайдан, 1949. Реж. Кэйсукэ Киношита.

Новый Ёцуя-Кайдан, 1949. Реж. Кэйсукэ Киношита.

Другой пример — китайский «Полуночная песня» (1937, Ма Сюэлян), который часто называют первым китайским фильмом ужасов. Его герой, изуродованный мужчина, скрывается в театре и убивает, соединяя любовь и месть. Как отмечает Роб Бушер (A Brief History of Japanese Horror), «азиатское кино раннего периода использует призрака или изуродованного человека как медиатора между личной трагедией и коллективной памятью общества».

Полуночная песня, 1937. Реж. Ма Сюэлян.

Ещё один характерный мотив — «Воскрешение трупа» (1910-е, Япония), короткометражка о возвращении мертвеца. Хотя фильм сохранился фрагментарно, источники отмечают, что его визуал строился на медленном движении актёра в белом гриме, что воспринималось как символическое убийство спокойствия живых.

Дмитрий Соколов в книге «Японские хорроры» подчеркивает: «В отличие от западного монстра, японский призрак рождается не из науки или чуждого мира, а из самого общества — из его преступлений, жадности и насилия» (Соколов, 2020). Роб Бушер, в свою очередь, в статье «A Brief History of Japanese Horror» отмечает, что корни японского хоррора уходят в театр Но и Кабуки: белый грим, маски, ритуализированные движения создают образ убийцы как фигуры из культурного прошлого (Buscher, 2014).

Елизавета Вайнберг в лекции об истоках японских ужасов обращает внимание, что «японский убийца часто не имеет индивидуальности — это не личность, а воплощение мести, коллективной травмы» (Вайнберг, 2021). В отличие от европейского Орлока или монстра Франкенштейна, у японских призраков нет индивидуальных черт — их сила в безликости.

Сравнение: внешний монстр и внутренний дух

Таким образом, Европа и Голливуд 1910–1930-х годов создали убийцу как чудовище, «иное», пришедшее извне и олицетворяющее страхи индустриализации, войны и дегуманизации. Азия же — как дух, вышедший изнутри общества, связанный с его преступлениями и нарушением гармонии.

Полуночная песня, 1937. Реж. Ма Сюэлян.

Визуально эти различия были радикальны: гротескный грим и деформированные декорации против белого грима и масок; тень и искажение против ритуализированного движения и театральной пластики.

Михаил Брашинский в статье Убийцы среди нас пишет: «В западном кино убийца — отдельная фигура, которая вторгается в социум. В японском — это сам социум, его грехи и травмы, получившие плоть» (Брашинский, 2007).

Глава 2 Послевоенные годы (1940–1950)

Голливуд: убийца-двойник и паранойя нуара

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

В 1940-е годы в Голливуде появляется новый визуальный язык — фильм-нуар. В центре повествования больше не чудовища и сверхъестественные убийцы, а человек, живущий двойной жизнью. Образ убийцы становится отражением социальной тревожности: врагом теперь может оказаться сосед, коллега или даже супруг.

Альфред Хичкок в «Подозрение» (1941) создаёт историю молодой женщины, подозревающей своего мужа в намерении её убить. В знаменитой сцене он поднимается по лестнице со стаканом молока в руках. Хичкок специально поместил в стакан маленькую лампочку, чтобы жидкость светилась пугающим светом — таким образом обычный предмет становится символом смерти. Критик Марина Щербакова отмечает: «Фильм показывает, что ужас может возникнуть не от монстра, а от обычного жеста любимого человека» (Бездна всматривается в нас). Здесь убийство остаётся недосказанным, но именно эта «возможность убийства» становится источником страха.

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

Ещё более абстрактным и холодным образ убийцы предстает в «Убийцы» (1946) Роберта Сиодмака. Двое незнакомцев приезжают в маленький город, чтобы ликвидировать бывшего боксера, известного как Швед. Сцена в закусочной, где они медленно, безэмоционально разговаривают с официантом и ждут жертву, производит эффект абсолютного ужаса именно своей обыденностью. Их лица остаются в тени, а движения — механическими. Как писал Ян Конрич в статье Mass media/mass murder, «нуар делал убийство не событием, а состоянием — оно могло в любой момент войти в жизнь персонажей».

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Важной чертой нуара становится игра света и тени. В «Убийцы» и в «Подозрение» убийцы буквально растворяются в темноте, что визуально воплощает идею «двойника» — человека, у которого есть скрытая жизнь. В контексте холодной войны и нарастающей паранойи это отражало страх перед невидимым врагом. Дмитрий Комм в «Формулах страха» пишет: «Кино перестало показывать чудовище — оно показывало пустоту, которую зритель сам заполнял страхом».

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

Европа: убийца как учёный и жертва памяти

Особняком в развитии образа убийцы стоит французский фильм Жоржа Франжу «Глаза без лица» (1960), мельком упомянутый ранее и находящийся на стыке. Его главный персонаж — доктор Женесс, хирург, совершающий убийства молодых женщин, чтобы пересадить их лица своей дочери, обезображенной в автокатастрофе. Убийца здесь — не холодный наёмник и не мстительный призрак, а «учёный-отец», движимый одновременно любовью и одержимостью. Его жестокость маскируется медицинской необходимостью, а преступления подаются через визуальный язык стерильной хирургии: белые халаты, операционный стол, скальпель.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Критик Роберт Четтл («Serial Killer Cinema») отмечает, что «Франжу создал убийцу, который не выглядит чудовищем: он интеллигентен, мягок, но его научная рациональность превращает тело в материал». Таким образом, фильм вскрывает проблему послевоенной Европы: вера в науку, которая во время Второй мировой была обернута в сторону насилия и экспериментов над людьми. Особенно жуткой выглядит сцена снятия кожи с лица жертвы: камера фиксирует её неподвижное тело, врачебные движения хирурга, отсутствие эмоций. Как пишет Марина Щербакова, «ужас Франжу в том, что убийство совершается не в порыве страсти, а как рутинная процедура».

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Здесь архетип убийцы приобретает новое значение — это не монстр и не «двойник» из нуара, а фигура учёного, который оправдывает преступления высшей целью. Это напрямую перекликается с послевоенной памятью об экспериментах нацистских врачей и страхом перед тем, как наука может утратить гуманность. Так Голливуд и Европа формируют новый архетип убийцы — не чудовища, а обычного человека, в котором таится тьма.

Азия: убийца как тень войны

В азиатском кино конца 1940-х убийца появляется прежде всего как фигура, связанная с военной травмой. В японской культуре смерть и убийство в это время часто интерпретируются как результат разрушительной силы войны, а не как действие одного «злого» человека.

Уже в конце 40-х годов появляются первые «каидан-эга» (фильмы-призраки). В утерянной картине «Убумэ» (Ubume, 1948, реж. Гэндзиро Ёсикава) оживает традиционный архетип — дух женщины, умершей при родах, который возвращается, чтобы тревожить живых. Этот образ буквально соединяет в себе жертву и убийцу: её призрачное присутствие становится напоминанием о смерти, порождённой разрушенным миром.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Ещё более показателен фильм «Призраки болота Касанэ» (Kaidan Kasane-ga-fuchi, 1957), основанный на классической японской легенде. Призрак женщины, погибшей в пруду, преследует убийцу, заставляя его сойти с ума. Здесь архетип духа возмездия становится отражением военной памяти: убийца как будто неизбежно возвращается из прошлого, чтобы требовать расплаты. Фильм визуально близок к западному нуару — резкие контрасты света и тени, застывшие лица актёров, долгие паузы, создающие атмосферу паранойи.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Роб Бушер в A Brief History of Japanese Horror отмечает: «В Японии убийца после войны стал не столько фигурой ужаса, сколько воплощением коллективной вины и возмездия».

А Дмитрий Соколов в книге «Японские хорроры: как всё начиналось» добавляет: «Тень убийцы в японском кино — это тень бомбы. Он не индивидуален, он всегда возвращается как напоминание».

На рубеже 40–50-х годов Кенджи Мидзогути снимает «Сказки туманной луны после дождя» (Ugetsu Monogatari, 1953), классический фильм о соблазне и гибели. Хотя это уже начало 50-х, именно в нём особенно явственно звучит мотив войны: мужской герой, одержимый амбициями, встречает прекрасную призрачную женщину, которая постепенно губит его и разрушает семью. По наблюдению Дональда Ричи, здесь сверхъестественное — не просто элемент фольклора, а метафора национальной травмы, тени войны, продолжающей преследовать живых.

Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Визуальные коды

Если Голливуд делает акцент на контрастах света и тени, психологическом напряжении и двойственности персонажа, то Азия развивает визуальную традицию маски, ритуальности и пустого пространства. В западном кино убийца остаётся личностью, пусть и скрытой, тогда как в японском — он растворён в коллективном прошлом и культурных кодах.

Например, сцена из «Подозрение», где стакан молока подсвечен изнутри, подчёркивает, что источник зла может скрываться в самой обыденности. В японских каиданах, напротив, убийство часто показано как часть ритуала: медленные шаги, белый грим. Эти коды не только визуально различают традиции, но и указывают на разные способы восприятия зла: личное (Запад) против коллективного (Восток).

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок // Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Послевоенный период вывел образ убийцы из сферы мифологии в психологическое и социальное пространство. В Голливуде убийца стал «двойником» — скрытой стороной обыденного человека, что отражало атмосферу недоверия и холодновоенной паранойи. В Азии убийца оказался связан с травмой войны и разрушением общества, обретя черты призрака и духа возмездия.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Анатомия убийства, 1959. Реж. Отто Премингер.

Если Голливуд 1940-х годов делает акцент на паранойе и «двойнике» в обыденной жизни, а японское кино превращает убийцу в тень войны и дух возмездия, то европейское кино в лице Франжу поднимает тему науки и памяти: убийца становится продуктом рациональности, лишённой этики. Визуально это воплотилось в стерильных лабораториях, хирургических масках и телесных манипуляциях, которые позже окажут сильное влияние на европейский арт-хоррор и «телесный» кинематограф 1970-х.

Глава 3 «Монстр рядом» и слэшер (1960–1980)

Голливуд: сосед с ножом и кризис субурбии

Период 1960–1980 годов в США характеризуется усилением тревоги перед кризисом семьи и ростом преступности в пригородах. Убийца перестает быть чудовищем или мистическим существом — он появляется в привычной среде, становясь «соседом с ножом».

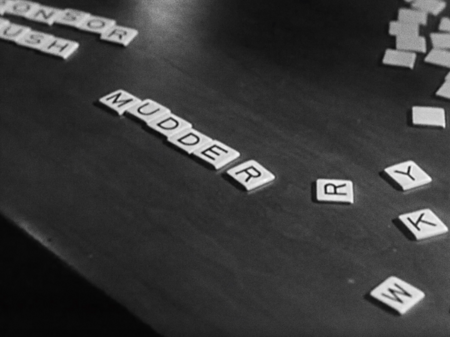

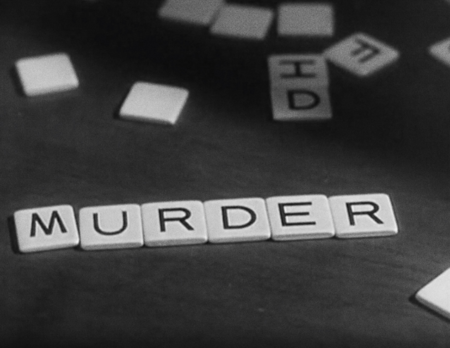

«Психо» (1960, Альфред Хичкок) задает новый стандарт: Норман Бейтс — владелец уединенного мотеля, внешне обаятельный, скрывающий убийственные импульсы. Знаменитая сцена убийства в душе демонстрирует мастерство Хичкока в визуализации повседневного ужаса: POV-кадры, резкий монтаж, акцент на нож и реакцию жертвы, отсутствие музыки в момент удара. Егор Сенников отмечает: «Психо лишил убийцу мистической ауры и поселил его в реальности, в мотеле через дорогу» (Сенников, 2018).

Психо, 1960. Реж. Альфред Хичкок.

Психо, 1960. Реж. Альфред Хичкок.

В 1970-е кризис семьи и рост преступности в США породили целый жанр — слэшер. Фильм Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978) закрепил образ Майкла Майерса — убийцы в белой маске, терроризирующего тихий пригород. Майерс не имеет мотивов, его прошлое почти не объясняется: он — воплощение пустоты, бессмысленного зла. POV-кадры, в которых зритель видит глазами убийцы, создают эффект тревожного соучастия. Культ маски становится знаковым: убийца теряет человеческое лицо, превращаясь в символ страха.

Хэллоуин, 1978. Джон Карпентер.

Хэллоуин, 1978. Джон Карпентер.

В «Дом восковых фигур» (1953) также появляется мотив «убийцы среди нас». Хотя фильм немного предшествует 1960-м, он повлиял на визуальную эстетику слэшера: убийца маскируется под статую, т. е. его «обыденность» маскируется гротеском, что усиливает ужас через контраст с привычным интерьером и городской средой.

Дом восковых фигур, 1953. Реж. Андре Де Тот.

Дом восковых фигур, 1953. Реж. Андре Де Тот.

Именно в этом периоде формируется «иконизация убийцы»: нож, маска, повседневные пространства (спальни, кухни, школьные коридоры) становятся ключевыми визуальными кодами. Как отмечает Роберт Четтл («Serial Killer Cinema»), «убийца теперь не в замке и не в готическом лесу, а в доме через дорогу».

Европа: эстетизация убийцы и арт-хоррор

В отличие от Голливуда, где убийца в 1960–80-е «поселяется по соседству», европейский кинематограф делает акцент на стилизации и загадке. В Италии рождается жанр джалло — предвестник и параллель слэшера. Убийца в чёрных перчатках и плаще, часто без лица, становится иконой насилия. В фильме «Шесть женщин для убийцы» (1964, Марио Бава) убийства в модельном доме поданы как цветные витражи: красный, зелёный, синий свет превращают преступления в зрелищные композиции.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Дарио Ардженто в «Кроваво-красное» (1975) доводит этот стиль до предела: убийца остаётся невидимым до финала, камера часто показывает его глазами, а сами сцены становятся визуальными шарадами. Здесь архетип убийцы — не «сосед», а невидимка, воплощение травмы, но выраженный через гипертрофированную эстетику.

Кроваво-красное, 1975. Реж. Дарио Ардженто.

Кроваво-красное, 1975. Реж. Дарио Ардженто.

Французский триллер 60–70-х идёт другим путём: здесь убийца чаще всего — психологический двойник. В фильме «Дьяволицы» (1955, Анри-Жорж Клузо), хотя он немного предшествует периоду, заложена основа: убийство не как вторжение монстра, а как результат буржуазного заговора, психологии и отношений. В 70-е это продолжает традицию убийцы «внутри семьи».

Дьяволицы 1954. Реж. Анри-Жорж Клузо.

Дьяволицы 1954. Реж. Анри-Жорж Клузо.

Европейский образ убийцы этого времени — это не «простой сосед», как в США, а убийца-загадка или убийца-стилизация: его личность скрыта, а само убийство превращается в зрелище.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Азия: убийца-призрак и невидимый ужас

В азиатском кинематографе 1960–1970-х годов образ убийцы формируется иначе, чем в Голливуде и Европе. Здесь сохраняется сильная связь с фольклором и архетипом мстительного духа, но он получает новое социальное измерение — как отражение исторических травм, военного прошлого и разрыва поколений.

В фильме «Женщина-демон» (1964, Канэто Синдо) убийцы — это не сверхъестественные монстры, а женщины, живущие в условиях хаоса гражданской войны. Они заманивают самураев в яму и убивают их ради выживания, но постепенно образы обрастают символикой: маска демона становится знаком того, что убийца — не «другой», а продолжение самой истории.

Женщина-демон, 1964. Реж. Канэто Синдо.

Женщина-демон, 1964. Реж. Канэто Синдо.

В “ Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» (1968, Синдо) женщины-призраки, погибшие от насилия воинов, возвращаются мстить, убивая мужчин в облике прекрасных соблазнительниц. Здесь убийство обретает ритуальность и эстетизацию, а фигура убийцы-призрака оказывается связана с коллективной памятью о войне.

Чёрные кошки в бамбуковых зарослях, 1968. Реж. Канэто Синдо.

Чёрные кошки в бамбуковых зарослях, 1968. Реж. Канэто Синдо.

Чёрные кошки в бамбуковых зарослях, 1968. Реж. Канэто Синдо.

Антология «Кайдан» (1964, Масаки Кобаяши) ещё сильнее подчеркивает эту специфику: духи и убийцы появляются не в результате психопатологии, как в Голливуде, а как часть морального мира, где прошлое всегда возвращается.

Визуально Кобаяши использует холодные палитры, статичные планы, ощущение тишины и пустоты, делая сам акт убийства почти неуловимым.

Кайдан, 1964. Реж. Масаки Кобаяши.

Кайдан, 1964. Реж. Масаки Кобаяши.

Другой же пример, «Империя страсти» (1978, Нагиса Осима) показывает убийцу не как фигуру ужаса, а как порождение страсти и вины. Герои убивают мужа, чтобы быть вместе, но затем мужчина возвращается как призрак. Здесь убийца — это не монстр, а человек, загнанный в ловушку собственных эмоций, и именно вина становится движущей силой истории.

Империя страсти, 1978. Реж. Нагиса Осима.

Империя страсти, 1978. Реж. Нагиса Осима.

Азиатский образ убийцы этого периода остаётся связанным с архетипом призрака, но приобретает новые социальные значения. Это уже не просто дух возмездия, а символ вины, прошлого и коллективной памяти. Визуальные решения — длинные планы, медленные движения, использование масок и пустых пространств — подчеркивают трагичность и «невидимость» убийцы.

Кайдан, 1964. Реж. Масаки Кобаяши.

Общие тенденции

Дьяволицы 1954. Реж. Анри-Жорж Клузо.

1960–1980-е годы становятся временем изменения образа убийцы в мировом кинематографе. В Голливуде «монстр рядом» закрепляется за образом серийного убийцы, который может жить в соседнем доме, скрываясь за маской обыденности. Европа превращает убийцу в фигуру стиля — эстетизированную, загадочную, скрытую за цветом, композицией и визуальной игрой. Азия же видит в убийце прежде всего социальную тень, призрака или фигуру вины, возвращающуюся к живым.

Эти три линии не противоречат, а скорее взаимно дополняют друг друга: убийца оказывается многоликим, вбирая в себя социальные страхи, визуальные традиции и культурные архетипы.

Глава 4 Постмодерн и глобализация (1990–2000е)

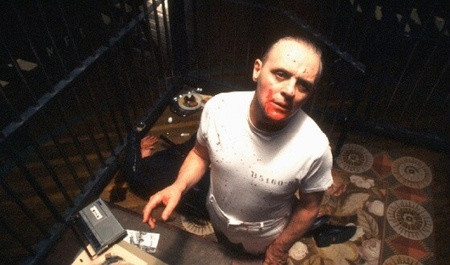

Голливуд: убийца как «звезда»

В 1990-е годы американское кино переживает эпоху постмодерна и медиатизации. Убийца перестаёт быть скрытой тенью, он становится центром внимания, объектом эстетизации и даже харизматичной фигурой. Образ серийного убийцы превращается в «звезду» на экране, вызывая одновременно ужас и восхищение. «Молчание ягнят» (1991) Джонатана Демме закрепил этот сдвиг: Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса — интеллектуал, утончённый эстет и чудовище в одном лице. Его харизма становится не менее важной, чем преступления, а сцены диалогов превращаются в напряжённый визуальный спектакль. Ганнибал здесь не просто убийца — он медийная личность, вокруг которой постоянно крутятся журналисты и сенсации.

Молчание ягнят, 1991. Реж. Джонатан Демме.

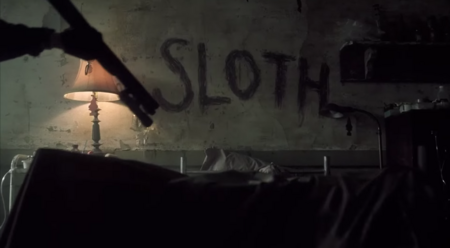

В «Семь» (1995) Дэвида Финчера убийца Джон Доу противопоставляется гламурным образам — он лишён маски и харизмы, но его жестокие ритуалы становятся своего рода «проповедью». Визуальный стиль фильма — дождливый мегаполис, серые палитры — превращает город в соучастника преступлений. Убийца сохраняет свой образ звезды, но остаётся в тени.

Семь, 1995. Реж. Дэвид Финчер.

Семь, 1995. Реж. Дэвид Финчер.

К концу десятилетия появляется уже ирония, как, например, в «Крик» (1996) Уэса Крэйвена убийца в маске становится мета-пародией на жанр, а «Американский психопат» (2000) Мэри Хэррон выводит на экран Патрика Бэйтмана — убийцу-банкира, чья жестокость показывается больше с рекламной эстетикой, чем с чем-то действительно ужасным и пугающим.

Крик, 1996. Реж. Уэс Крэйвен.

Американский психопат, 2000. Реж. Мэри Хэррон.

Американский психопат, 2000. Реж. Мэри Хэррон.

Как пишет Марина Щербакова, «американский постмодерн превращает убийцу в объект зрелищного наслаждения, где насилие эстетизируется и цитируется» (Бездна всматривается в нас, 2019)

Европа: отказ от харизмы

В Европе 1990-е прошли под знаком сопротивления гламуризации, где убийца стал не гламурной поп-звездой с первыми полосами в газетах, а кем-то совершенно обычным и непримечательным. Михаэль Ханеке в «Забавные игры» (1997) показал убийц как банальных молодых людей без харизмы и мотивации. Его фильм разрушает саму логику жанра, обвиняя зрителя в желании смотреть на насилие: один из убийц напрямую обращается к камере, превращая убийство в холодный антиперформанс.

Забавные игры, 1997. Реж. Михаэль Ханеке.

Забавные игры, 1997. Реж. Михаэль Ханеке.

Голландский фильм «Исчезновение» (Вышел в 1988, но активно обсуждавшийся в 1990-е) также лишает убийцу ореола исключительности: он «обычный человек», чья повседневность лишь усиливает ужас. Европейское кино не романтизирует убийцу, а критикует сам зрительский взгляд.

Исчезновение, 1988. Реж. Джордж Слёйзер.

Исчезновение, 1988. Реж. Джордж Слёйзер.

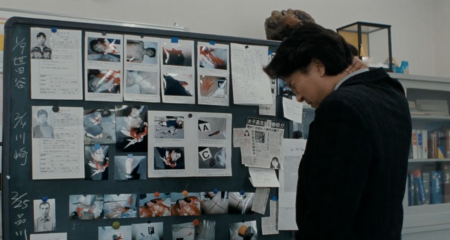

Азия: убийца как отражение травмы

Исцеление, 1997. Реж. Киёши Куросава.

В Азии образ убийцы связан не с эстетикой постмодерна, а с коллективными травмами. Японский фильм «Исцеление» (1997) Киёши Куросавы показывает фигуру гипнотизёра, раскрывающего скрытую агрессию в других. Здесь насилие не индивидуально: жертвы совершают убийства сами, а Мамия выступает лишь «спусковым крючком». Фильм отражает социальную травму японского общества конца 1990-х — экономический кризис, ощущение неопределённости и личной бессмысленности. Опустошённые улицы и заброшенные интерьеры визуализируют накопленную агрессию, а убийца становится зеркалом коллективной тревоги.

Исцеление, 1997. Реж. Киёши Куросава.

Исцеление, 1997. Реж. Киёши Куросава.

«Звонок» (1998) Хидео Накаты вводит медиального убийцу: смерть распространяется как вирус через кассету, превращая убийство в угрозу, не ограниченную временем и пространством. Это отражает страх японского общества конца 1990-х перед технологией и массовыми изменениями. Быстрый экономический спад после «пузыря», рост социальной изоляции и ощущение бессмысленности повседневной жизни создают атмосферу тревоги. Сверхъестественный убийца здесь не индивидуален — он символизирует коллективное чувство уязвимости и тревоги, возникающее из системных проблем общества.

Звонок, 1998. Реж. Хидео Наката.

«Шёпот стен» (1998) переносит убийство в школьные стены: фильм сочетает мистику и реальные конфликты подростков, превращая школу в метафору репрессивной системы, где индивидуальные и коллективные травмы накладываются друг на друга.

Шёпот стен, 1998. Реж. Парк Ки-хьйонг.

В «Кинопроба» (1999) Такаши Миикэ насилие связано с гендерными отношениями: героиня становится воплощением женского страха и мести. Здесь убийца появляется как ответ на долгие годы подавления своего «я» и социальной несправедливости: фильм раскрывает травму поколений, где скрытая жестокость общества накапливается в личных судьбах.

Кинопроба, 1999. Реж. Такаши Миике.

Кинопроба, 1999. Реж. Такаши Миике.

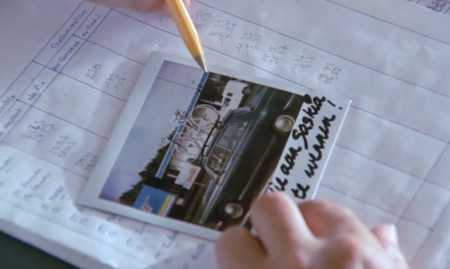

В начале 2000-х корейское кино развивает эту линию. «Воспоминания об убийстве» (2003) Пон Джун-хо показывает убийцу как неуловимую фигуру, символизирующую травму общества, пережившего диктатуру и сталкивающегося с несправедливостью правовой системы. Неопределённость и неспособность поймать преступника создают атмосферу коллективного страха, подчёркивая бессилие власти и чувство социальной уязвимости.

Как пишет Роб Бушер: «В корейском кино убийца — это не монстр, а симптом общества, где насилие и моральная деградация стали частью социальной ткани» (Бушер, 2005).

В «Воспоминания об убийстве» камера часто фиксирует пустые дороги, заброшенные поля и дождливые пейзажи, создавая атмосферу неизбежной угрозы. POV используется крайне редко, а напряжение строится через визуальное и социальное контекстуальное давление.

Воспоминания об убийстве, 2003. Реж. Пон Джун-хо.

Воспоминания об убийстве, 2003. Реж. Пон Джун-хо.

В «Сочувствие госпоже Месть» (2005) Пак Чхан-ука показывает историю Ги-ён, женщины, которая отбывает тюремный срок за убийство ребёнка, которого она не убивала — это было подстроено другим человеком.

Сочувствие госпоже Месть, 2005. Реж. Пак Чхан-ук.

Сочувствие госпоже Месть, 2005. Реж. Пак Чхан-ук.

Её история отражает несправедливость системы — суд, который легко поддаётся манипуляции, и общество, которое готово осудить человека без полного знания правды.Фильм строит образ мести как «эстетического ритуала», который перекликается с идеей, что зло не случайно, а системное. Пак Чхан-ук подчёркивает цикличность насилия: жертвы становятся мстителями, а сама структура общества допускает несправедливость.

Здесь проявляется «системный характер насилия» — это не про одну личность, а про структуру власти и общества, которая создаёт условия для травмы: несправедливость, ложь, социальное давление.

Общие выводы

Семь, 1995. Реж. Дэвид Финчер.

В 1990–2000-е годы образ убийцы становится глобальным, но трактуется по-разному. Голливуд делает его харизматичной медийной фигурой, Европа разрушает привлекательность жанра, а Азия превращает убийцу в выражение исторической и социальной травмы. Постмодернистский кинематограф создаёт не универсального, а многоликого убийцу, отражающего контрастные страхи глобализирующегося мира. Визуальные стратегии развиваются соответственно: стиль и симметрия против натурализма и холодной палитры, что демонстрирует дифференциацию мировых традиций в изображении зла.

Глава 5 Современность (2010-е — наши дни)

Убийца как симптом общества

Я видел дьявола, 2010. Реж. Пак Хун-чжон.

С начала 2010-х годов образ убийцы вступает в новую фазу — эпоху гибридизации и постиронии. Современный кинематограф объединяет эстетизацию, философию и социальную рефлексию. Жанровые границы стираются: хоррор соединяется с артхаусом, триллер — с мелодрамой, а насилие становится не только актом, но и метафорой. Если в постмодерне убийца утратил харизму, то теперь он снова получает визуальную выразительность, но уже не как герой, а как средство анализа общества. И у каждой части кинематографа этот анализ свой.

Голливуд: зло как часть эстетики

Современный Голливуд переосмысляет образ убийцы, выводя его за пределы жанровой формулы и превращая в культурный комментарий.

Например, в фильме «Красивый, плохой, злой» (2019) убийца получает экранное обаяние — Тед Банди предстает как харизматичная медийная фигура, что передаёт отношение к нему общества в реальной жизни.

Визуально фильм строится на контрасте глянца и ужаса: тёплая палитра, свет дневных сцен, крупные планы улыбок — в сумме разрушает привычный визуальный код насилия. Убийца больше не «чудовище», а человек, комфортно существующий в пространстве массмедиа. Так рождается новая эстетика — насилие как элемент публичного образа, отражающая эпоху соцсетей и культ персонального бренда.

Красивый, плохой, злой, 2019. Реж. Джо Берлингер.

«Узел смерти» (2018) идёт в противоположную сторону от создания бренда убийцы: его визуальный язык предельно сдержан. Пространство субурбии, мягкий свет и бытовые интерьеры становятся средой зла. Этот фильм развивает тему страхов повседневности — идеальная семья скрывает монстра, а ужасы проявляются больше в мельчайших нарушениях быта, чем в резкой крупной трагедии. Как и в «Оно приходит за тобой» (2014), зло не имеет лица: оно распространяется, передаётся, заражает. Фильм соединяет тревогу цифровой эпохи и фольклорную модель проклятия. Смерть и страх здесь визуализируются через статичные планы и замедленные движения камеры, создавая ощущение вездесущего наблюдения.

В обоих фильмах убийца теряет индивидуальность — он становится механизмом страха, встроенным в ткань реальности.

Узел смерти, 2018. Реж. Дункан Скайлз.

Оно приходит за тобой, 2014. Реж. Дэвид Роберт Митчелл.

По схожему шаблону двигается и Ари Астер в «Солнцестояние» (2019). Фильм показывает убийство как ритуал, совершаемый общиной. Это уже не отдельные люди, а нечто большее — целая вера.

Светлая палитра, симметрия кадра и дневные сцены превращают ужас в эстетический опыт. Зло перестаёт быть индивидуальным — оно распределено между всеми членами сообщества.

Солнцестояние, 2019. Реж. Ари Астер.

Солнцестояние, 2019. Реж. Ари Астер.

Относительно недавно вышедший фильм «Свежатинка» (2022) представляет собой радикальную версию женского ответа на насилие. Ироничный визуальный стиль, розово-бирюзовая палитра и съёмка в духе рекламных роликов превращают каннибализм в метафору потребительской культуры.

Мужчина, расчленяющий тела женщин, олицетворяет не только сексуальное насилие, но и рыночное — тело становится товаром, а ужас обретает эстетическую привлекательность. Это пример того, как современный хоррор сливается с социальной сатирой, превращая насилие в способ анализа капитализма и гендерных отношений. При этом здесь прослеживается та же мысль о том, что убийца — не один человек, а целое явление. У главного героя есть заказчики и таких, как он, много.

Свежатинка, 2022. Реж. Мими Кейв.

Европа: границы тела и насилия

Европейское кино 2010-х–2020-х годов переходит от анализа убийцы как психологического типа к исследованию тела как пространства насилия.

«Неоновый демон» (2016) Николаса Виндинга Рефна строится на холодной симметрии, неоновых тонах и зеркальных отражениях.

Здесь убийство не противопоставлено красоте — оно становится её продолжением. Мир моды превращён в храм нарциссизма, где человеческое тело утрачивает моральную субстанцию и становится объектом визуального потребления. Рефн исследует убийство как эстетический акт — насилие и образ сливаются, что подчёркивает визуальный минимализм и чистота кадра. Убийство в данном случае — часть красоты.

Неоновый демон, 2016. Реж. Николас Виндинг.

Неоновый демон, 2016. Реж. Николас Виндинг.

Эта тенденция получает более философское развитие в «Дом, который построил Джек» (2018) Ларса фон Триера. Герой, серийный убийца Джек, воспринимает собственные преступления как искусство, а себя — как художника, выстраивающего структуру произведения из боли и страха. Фон Триер соединяет документальную холодность с гротеском, используя длинные диалоги и монтажные вставки, чтобы превратить сам процесс убийства в размышление о природе творчества.

Дом, который построил Джек, 2018. Реж. Ларс фон Триер.

Дом, который построил Джек, 2018. Реж. Ларс фон Триер.

Европейская тенденция современного кинематографа — отказ от харизмы убийцы. В отличие от американского глянца, европейские режиссёры деконструируют фигуру насильника, делая акцент на хрупкости идентичности. Например, «Сырое» (2016) показывает тело как зону распада — границу между человеческим и нечеловеческим. Каннибализм тут становится метафорой взросления: насилие не разрушает, а трансформирует.

Эта эстетика холодного натурализма, часто с клиническим светом и длительными крупными планами, разрушает привычное ощущение дистанции между зрителем и экранным насилием. В этом смысле европейское кино отказывается от идеи «монстра» и приходит к идее телесной мутации, где убийство становится проявлением внутреннего распада субъекта.

Сырое, 2016. Реж. Жюлия Дюкурно.

Азия: коллективное зло и социальная травма

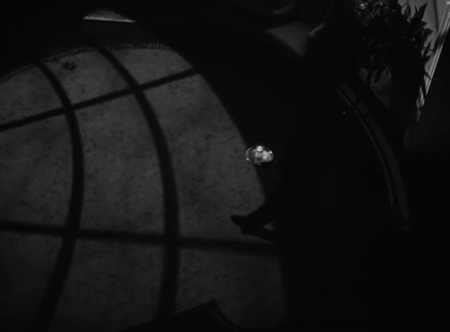

В азиатском кино 2010-х убийца остаётся фигурой, выражающей структурные и социальные травмы. В «Я видел дьявола» (2010) Пак Хун-чжон сталкивает два типа насилия: криминальное и моральное.

История мести превращается в цикл возмездия, где охотник и чудовище становятся зеркалами друг друга. Визуально фильм строится на резких контрастах — красное против синего, темнота против ослепляющего света фар. Камера словно разрывает пространство между охотой и жертвой, подчёркивая бесконечность насилия. Здесь убийца не разрушает систему — он порождается ею.

Я видел дьявола, 2010. Реж. Пак Хун-чжон.

Я видел дьявола, 2010. Реж. Пак Хун-чжон.

«Паразиты» (2019) Пон Джун-хо продолжает эту линию в метафорическом ключе: убийство становится последствием социальной иерархии.

Пространство дома — верх и низ, свет и подвал — превращается в архитектурную метафору классового насилия. Когда отец убивает работодателя, это не индивидуальное преступление, а вспышка накопленного унижения. Визуальный язык фильма использует точные симметрии и переходы между уровнями пространства, превращая убийство в социальный жест

Паразиты, 2019. Реж. Пон Джун-хо.

Паразиты, 2019. Реж. Пон Джун-хо.

Паразиты, 2019. Реж. Пон Джун-хо.

Современный архетип: убийца как структура

Современный кинематограф больше не ищет монстра — он показывает структуру, производящую монстров. Эстетизация и реализм соединяются, насилие становится не катастрофой, а способом диагностики. Гибридность жанров — хоррор, артхаус, социальная драма — отражает гибридность самого мира, где зло распределено между технологиями, сообществами и системами власти. Если в Европе 1990-х убийца терял харизму, то в XXI веке он теряет индивидуальность. Современный убийца — это не персонаж, а функция: симптом эпохи тревоги, экономического неравенства и цифровой зависимости.

Монстр больше не живёт в подвале — он встроен в структуру социума.

Заключение

Солнцестояние, 2019. Реж. Ари Астер.

Эволюция образа убийцы в мировом кинематографе действительно отражает смену социальных страхов — от мифологического чудовища к повседневному соседу и постмодернистскому гибриду.

Если ранние визуальные традиции строились на противопоставлении «монстра» и «жертвы», то современное кино стирает эту грань: убийца становится частью социальной ткани, символом аномии, медиа и технологической зависимости.

Голливуд и Европа по-прежнему иконизируют убийцу — через маску, харизму, нарциссизм и визуальную зрелищность. Это наследие поп-культуры, где зло подаётся как эстетическая форма. В противоположность этому, азиатский кинематограф работает с убийцей как с симптомом общества: он воплощает травму, чувство вины, внутреннюю пустоту. Визуальный язык Азии — более психологический, «невидимый», где страх рождается не из действия, а из тишины.

Американский психопат, 2000. Реж. Мэри Хэррон.

Таким образом, образ убийцы в кино не исчезает — он расширяется: от фигуры внешнего врага к отражению коллективных и индивидуальных кризисов.

Сегодняшний убийца — не чудовище из подвала или леса, а часть культурного организма, продукт эпохи экранов, алгоритмов и медиа-иллюзий. Он не столько убивает, сколько показывает нам, как умирает грань между реальностью и образом.

Balmain C. Introduction to Japanese Horror Film [Электронный ресурс]. — URL: https://books.google.de/books?id=POWqBgAAQBAJ&q=what+is+japanese+horror&redir_esc=y#v=snippet& q=what%20is%20japanese%20horror& f=false (дата обращения: 15.09.2025).

Buscher R. A Brief History of Japanese Horror [Электронный ресурс]. — URL: https://journal.rikumo.com/journal/paaff/a-brief-history-of-japanese-horror (дата обращения: 23.09.2025).

Conrich I. Mass media/mass murder: serial killer cinema and the modern violated body [Электронный ресурс]. — URL: https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781843924401-11&type=chapterpdf (дата обращения: 02.10.2025).

Evolution of Crime Cinema: From Film Noir to Modern Thrillers [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sterkinekor.com/article/evolution-of-crime-cinema-from-film-noir-to-modern-thrillers (дата обращения: 01.11.2025).

Henderson C. The Art of Murder. Masters thesis, University of Huddersfield [Электронный ресурс]. — URL: https://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/35097/ (дата обращения: 07.10.2025).

Lind L. L. The Evolution of Murder in Cinema Part 3: The '90s [Электронный ресурс]. — URL: https://www.spoilerfreemoviesleuth.com/2017/02/article-evolution-of-murder-in-cinema.html (дата обращения: 19.09.2025).

Ma S.-M. Sino-noir of Serial Killers and Dismemberments [Электронный ресурс]. — URL: https://journal.linguaculture.ro/index.php/home/article/view/381 (дата обращения: 28.09.2025).

Oeler K. A Grammar of Murder: Violent Scenes and Film Form [Электронный ресурс]. — URL: https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=b3OVwwOMuAMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=murderers+in+cinema&ots=Rc9SKcULBt&sig=jGeB6GtIxClV5pUHyv8aojnqpCw (дата обращения: 05.10.2025).

Rind N. A Thrilling Journey Through the History of Famous Serial Killers in Movies and Documentaries [Электронный ресурс]. — URL: https://medium.com/@rindnabila/a-thrilling-journey-through-the-history-of-famous-serial-killers-in-movies-and-documentaries-6e42744789c8 (дата обращения: 12.09.2025).

Брашинский М. Убийцы среди нас [Электронный ресурс]. — URL: https://seance.ru/articles/ubijcy-sredi-nas/ (дата обращения: 20.09.2025).

Вайнберг Е. Лекция об истоках и традициях японских ужасов [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gw2mEytJOcU (дата обращения: 05.09.2025).

Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов [Электронный ресурс].

Марей М. Д. МАНЬЯК ИЗ СОСЕДНЕГО КАНОНА: КАК НАУКА НОРМАЛИЗУЕТ КУЛЬТОВОЕ ЗЛО [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manyak-iz-sosednego-kanona-kak-nauka-normalizuet-kultovoe-zlo (дата обращения: 17.10.2025).

Сенников Е. Маньяки в жизни и в кино: почему нас завораживают образы серийных убийц [Электронный ресурс]. — URL: https://www.pravilamag.ru/articles/260803-manyaki-v-zhizni-i-v-kino-pochemu-nas-zavorazhivayut-obrazy-seriynyh-ubiyc/(дата обращения: 25.09.2025).

Смирнов А. РАСЦВЕТ J-ХОРРОРА: УЖАС ИДЕТ С ВОСТОКА [Электронный ресурс]. — URL: https://cinetexts.ru/rise_of_j_horror (дата обращения: 02.11.2025).

Соколов Д. Японские хорроры: как все начиналось, и почему тебе так страшно [Электронный ресурс]. — URL: https://disgustingmen.com/kino/japanese-horrors-history (дата обращения: 10.10.2025).

Щербакова М. Бездна всматривается в нас: Как менялся образ серийного убийцы на экране [Электронный ресурс]. — URL: https://blog.okko.tv/articles/bezdna-vsmatrivaetsya-v-nas-kak-menyalsya-obraz-seriinogo-ubiicy-na-ekrane (дата обращения: 30.09.2025).

Американский психопат, 2000. Реж. Мэри Хэррон.

Анатомия убийства, 1959. Реж. Отто Премингер.

Воспоминания об убийстве, 2003. Реж. Пон Джун-хо.

Глаза без лица, 1960. Реж. Жорж Франжу.

Головокружение, 1958. Реж. Альфред Хичкок.

Доктор Икс, 1932. Реж. Майкл Кёртиц.

Дом восковых фигур, 1953. Реж. Андре Де Тот.

Дом, который построил Джек, 2018. Реж. Ларс фон Триер.

Дракула, 1931. Реж. Реж. Джордж Мелфорд.

Дьявол в деталях, 2021. Реж. Джон Ли Хэнкок.

Дьяволицы 1954. Реж. Анри-Жорж Клузо.

Женщина-демон, 1964. Реж. Канэто Синдо.

Забавные игры, 1997. Реж. Михаэль Ханеке.

Звонок, 1998. Реж. Хидео Наката.

Имитатор, 1995. Реж. Джон Эмиел.

Империя страсти, 1978. Реж. Нагиса Осима.

Исцеление, 1997. Реж. Киёши Куросава.

Исчезновение, 1988. Реж. Джордж Слёйзер.

Кабинет Доктора Калигари, 1920. Реж. Роберт Вине.

Кайдан, 1964. Реж. Масаки Кобаяши.

Кинопроба, 1999. Реж. Такаши Миике.

Красивый, плохой, злой, 2019. Реж. Джо Берлингер.

Крик, 1996. Реж. Уэс Крэйвен.

Кроваво-красное, 1975. Реж. Дарио Ардженто.

Молчание ягнят, 1991. Реж. Джонатан Демме.

Неоновый демон, 2016. Реж. Николас Виндинг.

Новый Ёцуи-Кайдан, 1949. Реж. Кэйсукэ Киношита.

Носферату, симфония ужаса, 1922. Реж. Ф. В. Мурнау.

Оно приходит за тобой, 2014. Реж. Дэвид Роберт Митчелл.

Паразиты, 2019. Реж. Пон Джун-хо.

Подозрение, 1941. Реж. Альфред Хичкок.

Полуночная песня, 1937. Реж. Ма Сюэлян.

Призраки болота Касанэ, 1957. Реж. Нобуо Накагава.

Психо, 1960. Реж. Альфред Хичкок.

Свежатинка, 2022. Реж. Мими Кейв.

Семь, 1995. Реж. Дэвид Финчер.

Сказки туманной луны после дождя, 1953. Реж. Кэнджи Мидзогути.

Солнцестояние, 2019. Реж. Ари Астер.

Сочувствие госпоже Месть, 2005. Реж. Пак Чхан-ук.

Сырое, 2016. Реж. Жюлия Дюкурно.

Таинственная река, 2003. Реж. Клинт Иствуд.

Убийцы, 1946. Реж. Роберт Сиодмак.

Убить Билла, 2003. Реж. Квентин Тарантино.

Убумэ, 1948. Реж. Гэндзиро Ёшикава.

Узел смерти, 2018. Реж. Дункан Скайлз.

Франкенштейн, 1931. Реж. Джеймс Уэйл.

Хэллоуин, 1978. Джон Карпентер.

Чёрные кошки в бамбуковых зарослях, 1968. Реж. Канэто Синдо.

Шесть женщин для убийцы, 1964. Реж. Марио Бава.

Шёпот стен, 1998. Реж. Парк Ки-хьйонг.

Я видел дьявола, 2010. Реж. Ким Чжи Ун.