Авангард: инженерия художественного пространства

Малевич супрематизм 1915

Концепция

Это визуальное исследование рассматривает творчество Казимира Малевича, Михаила Матюшина и Ильи Кабакова через призму их уникальных рабочих методов, которые можно сравнить с работой в разных типах инженерии пространства в их работах. Несмотря на разность эпох и стилей, всех их объединяет системный, почти научный подход к искусству.

Мы проанализируем, как Малевич в своем представлении конструировал на холсте новую реальность, подобно инженеру. Затем обратимся к Матюшину, который исследовал законы цвета и зрения, как ученый-естествоиспытатель. И, наконец, изучим метод Кабакова, создававшего тотальные инсталляции-архивы, где художник выступает в роли коллекционера человеческих историй. Этот последовательный анализ трех уникальных методов позволит нам увидеть, как радикально менялись задачи искусства на протяжении XX века.

Особый интерес представляет исследование трансформации самой материи художественного высказывания — от беспредметной чистоты супрематических форм через органическую пульсацию цвета к документальной фактографии бытовых артефактов. Мы проследим, как менялось понимание художественного эксперимента — от создания универсального визуального языка к исследованию пределов человеческого восприятия и, наконец, к деконструкции социальных мифологий.

Казимир Малевич создал художественную систему, основанную на радикальном переосмыслении основ живописи. Его подход можно назвать инженерией нового визуального языка, где каждый элемент подчинен строгой логике построения формы. Художник последовательно двигался к очищению искусства от всего временного и случайного, создавая фундамент для новой эстетики.

«Чёрный квадрат» Казимира Малевича, 1915 г.

Отправной точкой этого пути стал «Чёрный квадрат» (1915), который сам Малевич описывал как акт освобождения: «Я не мог ни спать, ни есть, и я пытался найти ту форму, которая выразила бы собой Ничто, которое я видел, за которым стояло освобожденное Ничто». Эта работа стала не просто картиной, а манифестом нового художественного сознания — точкой отсчета, с которой начинается пересмотр всех традиционных представлений об искусстве.

«Я не мог ни спать, ни есть Всё пытался понять, что же я сделал. Но не мог». Казимир Малевич

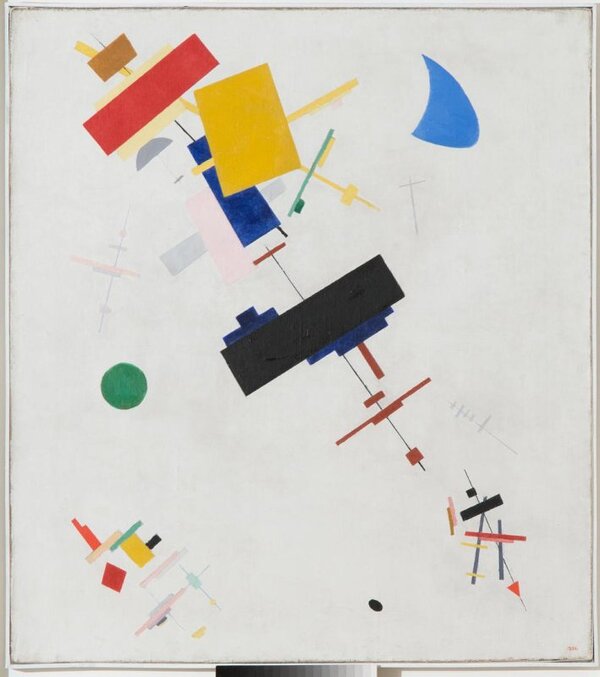

Развивая это открытие, Малевич создает целую серию супрематических композиций, где действует как инженер, конструирующий новую реальность. В работах типа «Супрематизм» 1915 года мы видим тщательно выверенную динамику геометрических тел. Парящие прямоугольники, кресты и круги не случайны — они подчиняются законам визуального равновесия и дисбаланса, подобно деталям сложного механизма. Художник исследует, как простейшие формы, лишенные веса и предметности, могут создавать напряженное взаимодействие в пространстве холста.

Малевич супрематизм 1915

Малевич супрематизм 1915

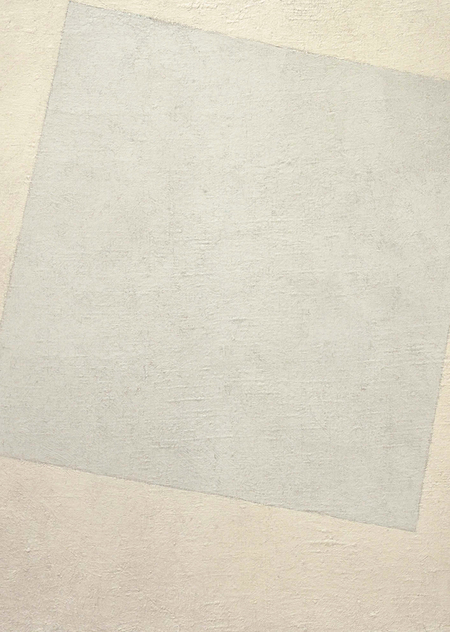

Апогеем этих исследований становится картина «Белое на белом» 1918 года, где Малевич доводит свой метод до логического завершения. Здесь он практически полностью отказывается от цвета и контраста, оставляя лишь едва различимый силуэт квадрата на белом фоне. Это финальный отчет — доказательство того, что искусство может существовать как чистая идея формы, освобожденная даже от минимального цветового напряжения. Через эти последовательные эксперименты Малевич создает не просто новое направление в искусстве, но целую философскую систему, основанную на геометрической организации пространства.

«Белое на белом» Казимира Малевича, 1918 г.

«Чёрный круг» (1923) — одна из ключевых форм-символов в системе супрематизма Малевича. Художник рассматривал круг как следующую после квадрата фундаментальную планетарную форму, выражающую идею «космической» гармонии. В отличие от динамичного квадрата, круг воплощает законченное совершенство и бесконечность. Эта работа демонстрирует, как Малевич создавал новый визуальный алфавит, где простейшие геометрические фигуры становились элементами универсального языка, выражающего основы мироздания.

«Чёрный квадрат», «Чёрный круг» и «Чёрный крест» — три картины Казимира Малевича

Вместе с «Квадратом» и «Крестом» эта работа входит в базовый «алфавит» супрематизма. Идеально ровный круг на белом фоне — это исследование другой первичной формы, ее контраста с квадратом и ее воздействия на зрительское восприятие. Эта работа показывает, что Малевич не просто использовал геометрию, а создавал из нее целый язык, где каждая форма имеет свое фундаментальное значение.

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

«Крест» Казимир Малевич, 1920 годы.

Эти три работы, вместе с уже упомянутыми, образуют ясную последовательность: от провозглашения «нуля форм»

Если Малевич конструировал новую реальность через геометрическую абстракцию, то Михаил Матюшин двигался в противоположном. Его художественный метод был основан на углубленном изучении природных форм и законов восприятия. Матюшин разработал теорию «зор-ведения» (расширенного смотрения), утверждая, что художник должен воспринимать не просто внешний облик предмета, но его внутреннюю структуру, энергетику и связи со средой.

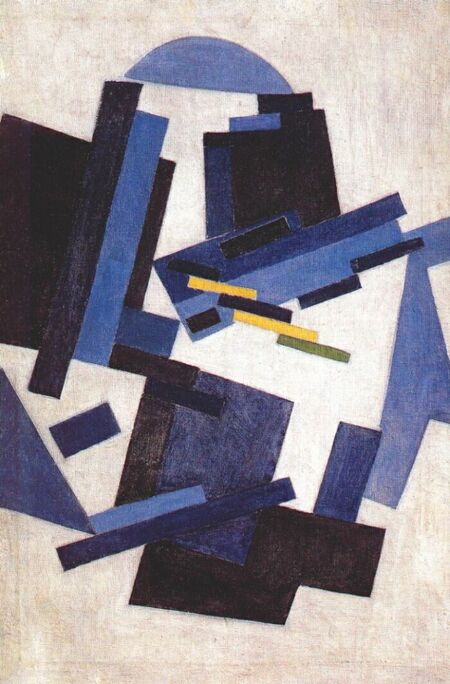

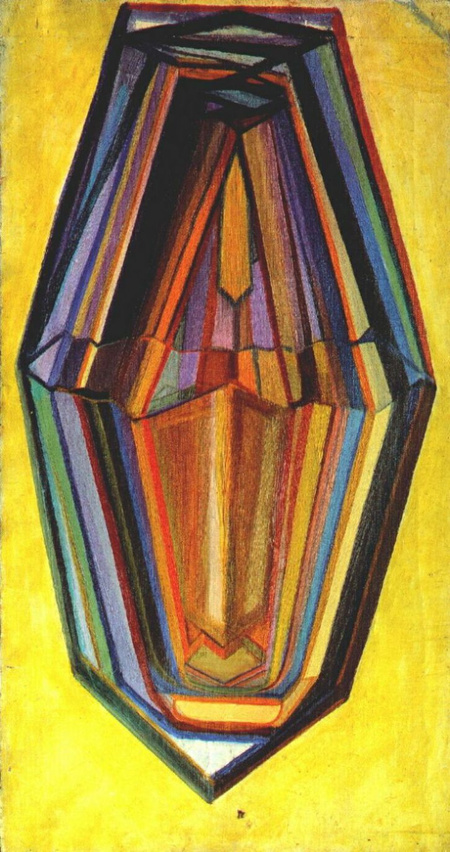

В работе «Движение в пространстве» (1917-1918) проявляется главный принцип матюшинского подхода: форма понимается не как статичный объект, а как живой организм в процессе непрерывного превращения. Сложные кристаллоподобные структуры словно вырастают друг из друга, демонстрируя природный принцип роста и преобразования. Цвет здесь становится главным выразительным средством — не локальным пятном, как у Малевича, а сложной вибрирующей средой, где каждый оттенок рождается из взаимодействия соседних цветов.

«Движение в пространстве» Михаил Матюшин, 1917–1919 гг.

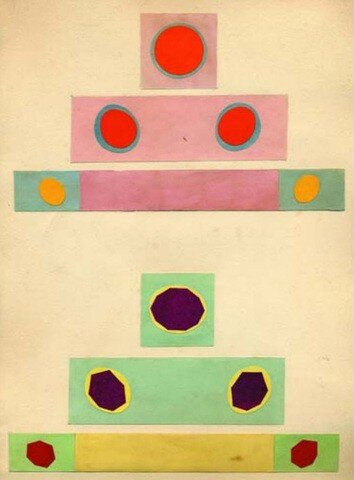

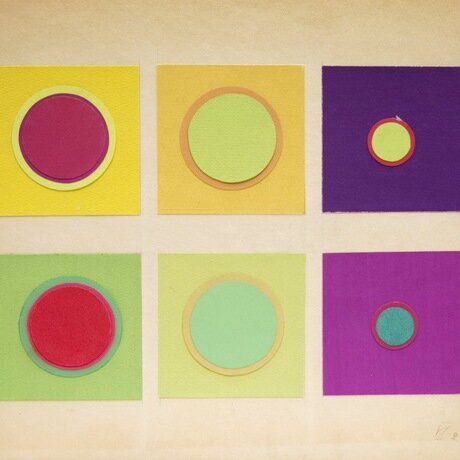

Матюшин как художник-исследователь подробно изучал законы цветовосприятия, что нашло отражение в его работе «Цветовые схемы». Он экспериментальным путем выводил сложные гармонии, основанные на принципе «прибавочных цветов» — дополнительных тонов, возникающих при длительном рассматривании объекта. Его знаменитый труд «Закономерность изменяемости цветовых сочетаний» стал настоящим научным исследованием, где искусство сближалось с оптикой и физиологией зрения.

Цветовая таблица из «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Ленинград, 1932 год

Цветовые таблицы. Школа Матюшина. 1932 г.

В поздних работах, таких как «Беспредметность» 1920-х годов, метод Матюшина достигает своей зрелости. Органические формы окончательно освобождаются от предметных ассоциаций, превращаясь в чистые энергетические потоки. Как писал сам художник: «Мы идем к познанию мира через изучение свойств наших восприятий». Эта фраза точно выражает суть его подхода — не конструирование новой реальности, а раскрытие глубинных законов уже существующего мира через расширение возможностей человеческого восприятия.

«Беспредметность» Михаил Матюшин, 1915–1917 гг.

Эта работа наглядно демонстрирует, как Матюшин понимал форму не как статичный объект, а как живой, растущий организм. Кристаллическая структура, изображенная на холсте, находится в процессе трансформации и развития. Художник стремился показать внутренние силы формирования материи, ее скрытую энергетику. Здесь особенно заметен его интерес к природным паттернам и универсальным законам роста, общим для минералов и растений.

[1-2] Автопортрет «Кристалл». 1914–1919 гг.

В этой ранней работе уже видны истоки его системы. Матюшин не просто изображает цветок, а пытается передать его целостное восприятие — его форму, цвет, запах и связь с окружающей средой. Изображение будто разворачивается в пространстве, показывая объект одновременно с разных точек зрения. Это прямое воплощение принципа — выхода за рамки одноугольного зрения к целостному, «объемному» восприятию.

«Цветок человека» Михаил Матюшин, 1918 г.

Эти две работы, вместе с «Движением в пространстве», образуют триаду, раскрывающую суть его метода: от изучения конкретного природного объекта («Цветок») через абстрагирование и выявление универсальных структур («Кристалл») к созданию чистой беспредметной композиции, основанной на законах органического роста («Движение»).

Говоря о Матюшине, важно подчеркнуть, что его художественный метод был глубоко научным. Вместо создания утопических миров он занимался скрупулезным исследованием самого акта видения. Его интересовало не столько то, что мы видим, сколько то, как мы видим. Этот подход превращал каждую его работу в эксперимент, где холст становился полем для фиксации тончайших визуальных процессов.

Эта камерная, но невероятно насыщенная работа открывает интимно-личностный аспект художественной системы Матюшина. Она создана после смерти его жены, художницы и поэтессы Елены Гуро, и является не просто памятником, а сложным актом визуального философствования о жизни, смерти и переходе в иную форму существования.

Визуальный строй композиции отказывается от какой-либо повествовательности или символики скорби. Вместо этого Матюшин использует свой язык «органического абстракционизма». На листе бумаги мы видим сложное переплетение тонких, почти невесомых линий и прозрачных цветовых пятен. Формы, напоминающие растительные побеги, кристаллические структуры и энергетические поля, находятся в состоянии медленного, непрерывного движения и превращения. Они не распадаются, а трансформируются, перетекая из одного состояния в другое.

Композиция на смерть Елены Гуро. 1918 г.

Цвет играет здесь ключевую роль. Нежные, приглушенные оттенки охры, серого, синего и розового не описывают предмет, а создают эмоционально-духовную среду. Эта среда вибрирует и пульсирует, словно передавая сам процесс тонкой метаморфозы, перехода материи и духа в новое качество. Работа становится прямым воплощением его идей — это попытка увидеть и показать незримый глазу процесс, уловить момент преображения, а не фиксировать факт утраты.

Цвето-музыкальная конструкция. 1918 г.

Эта картина является манифестом и практическим воплощением центральной идеи Матюшина — синтеза искусств и поиска универсального языка, основанного на законах восприятия. Если «Композиция на смерть Елены Гуро» была лирическим высказыванием, то эта работа — строгий научно-художественный эксперимент.

Визуально композиция строится на принципиально новом для того времени подходе. Матюшин отказывается от хаотичного движения органических форм в пользу более структурированной, почти архитектурной конструкции. Мы видим сложное сочетание геометризированных и пятновой системы. Это не статичная структура, а визуальный аккорд, где каждый элемент подобен музыкальному звуку.

Название «Цвето-музыкальная конструкция» точно отражает ее суть. Матюшин, будучи профессиональным музыкантом, стремился достичь в живописи точности и гармонии, присущей музыкальной композиции. Ритмическое расположение форм, их пропорции и цветовые отношения выверены, как ноты в партитуре. Эта работа — попытка перевести музыку в видимую форму, создать живопись, которую можно не просто видеть, но и «слышать» внутренним слухом, воспринимая целостный синестезийный образ.

«Лахта» Михаил Матюшин, 1920 г.

Эта акварель, созданная в 1920 году, представляет собой яркий пример того, как теория «расширенного смотрения» применялась Матюшиным к реальному ландшафту. Название отсылает к местности под Петроградом (ныне в черте Санкт-Петербурга), однако перед нами — не топографический вид, а сложный акт восприятия и преображения натуры.

Композиция построена на принципе одновременного видения. Матюшин стремится зафиксировать не статичный «пейзаж с холмом», а целостное ощущение от места, объединяющее землю, воду, небо и растительность в единую вибрирующую среду. Формы холма, деревьев и облаков даны в состоянии взаимного перетекания и энергетического обмена. Линия горизонта почти растворена, что создает эффект погружения, когда зритель оказывается не перед видом, а внутри самого пространства.

Колористическое решение — ключ к пониманию работы. Матюшин использует сложную градацию холодных и теплых тонов. Зелень травы может отливать сиреневым, земля — голубым, а небо — зеленовато-охристыми отблесками. Это не декоративный прием, а практическое применение его исследований: художник фиксирует «прибавочные цвета» — те дополнительные оттенки, которые возникают на стыках форм и в процессе длительного всматривания, усиливая ощущение световоздушной вибрации.

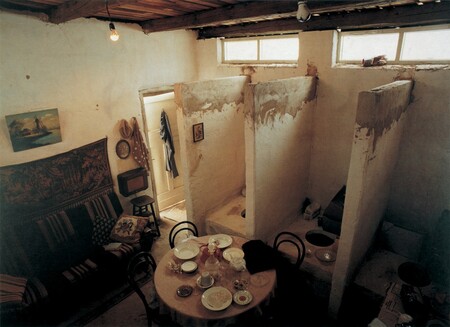

Творчество Ильи Кабакова представляет собой фундаментальный сдвиг от работы с чистой формой или восприятием к работе с социальным контекстом и человеческой психологией. Если Малевич строил новые миры, а Матюшин исследовал законы видения, то Кабаков занялся тотальной инвентаризацией руин советской утопии. Его метод можно определить как археологию советского быта, где художник выступает в роли коллекционера и создателя альтернативных реальностей внутри убогой материальности коммунальной квартиры.

«Человек, улетевший в космос из своей комнаты» Илья Кабаков, 1985 г.

[1-2] «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» Илья Кабаков, 1985 г.

Одной из ключевых работ, выражающей его художественную философию, является тотальная инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985). Здесь Кабаков создает не картину, а среду — воссоздает обшарпанную комнату в коммуналке, где главным событием становится пролом в потолке, через который герой, сконструировав катапульту из подручного хлама, совершил побег. Эта работа — мощная метафора разрыва с тоталитарной реальностью. Визуальный язык Кабакова строится на контрасте: давящая, насыщенная мусором и деталями материальность комнаты сталкивается с метафизическим прорывом в небесную синеву. Это не абстрактный космос Малевича, а конкретный, желанный побег из конкретной жизненной ситуации.

«Человек, улетевший в космос из своей комнаты» Илья Кабаков, 1985 г.

«Ящик с мусором» Илья Кабаков, 1981 г.

«Ящик с мусором» представляет собой витрину-упорядоченную коллекцию случайных предметов, собранных художником. Однако в интерпретации Кабакова эти предметы перестают быть просто мусором, превращаясь в археологические артефакты, свидетельствующие о целой эпохе.

Композиция работы построена на принципе систематизации хаоса. На первый взгляд, перед зрителем обычный ящик с разрозненными обрывками бумаги, окурками, битой посудой и прочими отбросами советского быта. Но тщательное расположение этих предметов в музейной витрине придает им статус экспонатов. Кабаков совершает характерный для своего метода жест-он архивирует то, что общество стремится выбросить и забыть.

«Ящик с мусором» Илья Кабаков, 1981 г.

«Ящик с мусором» Илья Кабаков, 1981 г.

«Ящик с мусором» работает как метафора всей советской действительности-это мир, состоящий из обломков больших идей и личных трагедий, систематизированных внешней силой в подобие порядка. При этом работа говорит и о природе памяти-о том, что именно случайные, ничтожные предметы зачастую становятся самыми точными свидетелями эпохи.

Через эту работу Кабаков утверждает право художника работать с любым материалом действительности, даже самым низким и маргинальным, и превращать его в предмет глубокого философского и художественного высказывания о человеке и его времени.

[1-2] «Туалет» Илья Кабаков, 1992 г.

«Туалет» Илья Кабаков, 1992 г.

В более поздних масштабных инсталляциях, таких как «Туалет» (1992), где он воссоздает советский общественный туалет в музейном зале, Кабаков доводит свой метод до крайности. Он совершает акт художественной антропологии, представляя самые низовые, маргинальные пространства советской жизни как объекты музейного показа. Через этот жест он задает вопрос о границах искусства и жизни, о том, как травматический опыт превращается в исторический артефакт.

Таким образом, Кабаков завершает линию русского авангарда, переведя ее из области утопических проектов в область анализа их последствий. Его искусство — это памятник не сверхчеловеку-творцу, а «маленькому человеку», который в условиях крушения большой утопии вынужден строить свои собственные, хрупкие миры побега и сопротивления внутри тесных комнат и собственного воображения.

«Туалет» Илья Кабаков, 1992 г.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует три принципиально различных метода организации художественного пространства, отражающих эволюцию русской авангардной мысли. Казимир Малевич предлагал радикальный пересмотр основ через инженерию чистых форм, создавая метафизические космические системы. Михаил Матюшин разрабатывал стратегию органического видения, где пространство понималось как живая, вибрирующая среда, подчиненная законам восприятия и природного роста. Илья Кабаков завершил эту линию переходом в область социальной археологии, где пространство становится архивом человеческого опыта и местом для создания личных мифов. Эти три подхода — конструирование утопии, исследование натуры и архивация реальности — последовательно раскрывают не только смену художественных языков, но и трансформацию самой роли художника.

Эксперименты молодого художника: кубофутуризм и «картины в примитивном духе» (Дата обращения: 16.11.2025)

Казимир Северинович Малевич (Дата обращения: 16.11.2025)

Матюшин, Михаил Васильевич (Дата обращения: 16.11.2025)

МАТЮШИН Михаил ВасильевичИсточник: Энциклопедия русского авангарда (Дата обращения: 16.11.2025)

Кабаков, Илья Иосифович (Дата обращения: 16.11.2025)

Эксперименты молодого художника: кубофутуризм и «картины в примитивном духе» (Дата обращения: 16.11.2025)

ХУДОЖНИК МИХАИЛ МАТЮШИН (1861-1934). ПРОФЕССОР АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, СТОЛП РУССКОГО АВАНГАРДА (Дата обращения: 16.11.2025)

Казимир Северинович Малевич (Дата обращения: 16.11.2025)

Тотальная инсталляция: 5 знаменитых проектов Ильи Кабакова (Дата обращения: 16.11.2025)

Михаил Васильевич Матюшин (Дата обращения: 16.11.2025)