Мари-Ален Кутюрье и новое сакральное искусство Францииии

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении большей части европейской истории католическая церковь выступала не просто главным заказчиком, но и главным инкубатором художественных инноваций. Многие революционные для своего времени творческие решения — от иллюзионистической живописи Джотто до скульптурных и архитектурных прорывов эпохи Возрождения — рождались именно в рамках религиозных проектов Однако, начиная с эпохи Ренессанса, мастера всё чаще стали обращаться к светским темам, черпая вдохновение в античной мифологии, портрете и пейзаже. Этот процесс лишь ускорился с приходом Эпохи Просвещения и научно-технического прогресса. Художественный мир постепенно переставал вращаться вокруг церковных заказов. Во Франции, где за неполные сто лет — от Великой революции 1789 года до Парижской коммуны 1871 года — произошла череда политических потрясений, официальное отделение церкви от государства окончательно разорвало многовековой союз искусства и религии.

Идеологическим мотивом этой трансформации стала философия Фридриха Ницше, провозгласившая «смерть Бога». Этот тезис ярко отразил общую тенденцию: христианские образы утратили универсальный язык, понятный всем, и стали лишь одним из многих источников вдохновения в светском искусстве.

К концу XIX века большинство ведущих художников уже не были вовлечены в церковную культуру. Вместо создания алтарных образов они присоединялись к новым художественным течениям — импрессионизму, символизму, постимпрессионизму, — где центральными стали личные переживания автора, а не догматы веры. Авангард XX века окончательно ушёл за рамки церковных традиций, предлагая радикально новые формы, в то время как слишком консервативная церковь, не сумевшая предложить современный художественный язык, осталась на периферии стремительно меняющегося искусства.

Как следствие во Франции сложилась устойчивая традиция воспроизведения исторических стилей в сакральном искусстве, в первую очередь романского и готического. Эта преемственность была обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, необходимостью восстановления церковной архитектуры и традиций после их масштабного разрушения в период Революции конца XVIII века. Во-вторых, влиянием литургического возрождения второй половины XIX века, которое обратилось к средневековому наследию как к образцу для возобновления религиозной жизни.

Таким образом, к началу XX века сакральное искусство достигло высокой степени технического мастерства в воспроизведении исторических форм. Однако сама эта устоявшаяся традиция «неостилей» («неоготика», «неороманика»), при всей её распространённости, исчерпала свой потенциал, создав запрос на принципиально иной творческий язык. Сложились все предпосылки для перехода от подражания прошлому к поиску новых, актуальных форм, способных выразить духовные искания новой эпохи. Этот подготовительный период освоения традиции закономерно должен был смениться этапом её радикального переосмысления.

Мари-Ален Кутюрье

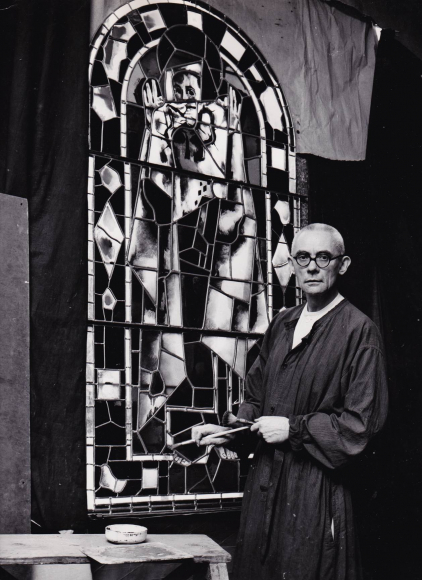

Мари-Ален Кутюрье, урожденный Пьер Кутюрье, родился в 1897 году в обеспеченной и культурной семье. В октябре 1914 года он получил степень бакалавра по литературе, латыни и греческому языку, какое-то время спустя был мобилизован в ряды бойцов Первой мировой войны, где был ранен. Именно в госпитале, во время долгого выздоровления, он впервые серьезно обратился к рисованию и живописи, что определило его дальнейший путь. После возвращения Пьер твердо решил посвятить себя искусству. Год, который он провёл в Монбризоне, восстанавливаясь после ранения, он посвятил интенсивной работе под руководством художника из Сент-Этьена — Жозефа Ламбертона. Благодаря этому его художественная техника стала уверенной и профессиональной. Уже весной 1918 года он вместе с другом Габриэлем Брассаром организовал свою первую выставку офортов

Переломный момент наступил в 1919 году. В Монбризон приехал знаменитый парижский скульптор Поль-Альбер Бартоломе, искавший помощников для создания городского памятника павшим. Бартоломе заметил молодого Кутюрье, оценил его потенциал и пригласил его в Париж. Это приглашение Пьер принял и в январе 1919 года, сопровождаемый отцом, отправился в столицу. В Париже его ждала судьбоносная встреча. Осенью 1919 года художники Жорж Девальер и Морис Дени основали «Ателье д’ар сакре» (Мастерские сакрального искусства), и Кутюрье присоединился к ним одним из первых.

«Мастерские сакрального искусства»

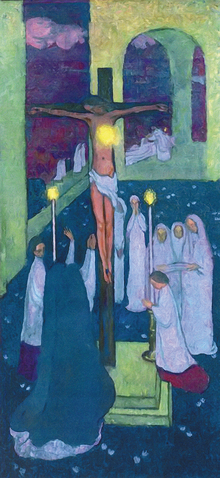

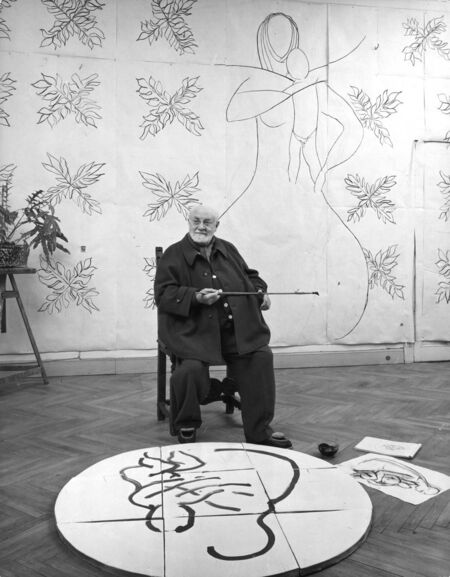

Морис Дени (фр. Maurice Denis) — французский художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства. Считается одним из главных теоретиков художественной группы «Наби».

К идеям возрождения духовности и обновления сакрального искусства Дени приходит в ранний период творчества, и они будут заключены им как художником до конца его жизни.В лице Мориса Дени мы видим художника, активно участвовавшего в духовной и художественной жизни общества с открыто декларируемых христианских позиций. По своим религиозным убеждениям Морис Дени был ревностным католиком, приобретшими свои убеждения в детстве и сохранившим их на всю жизнь. Фраза, записанная юным Дени в дневник в 15-летнем возрасте («Я должен стать христианским художником»), стала его творческим девизом. Считал высшей формой живописи фреску, украсил не одну церковь.

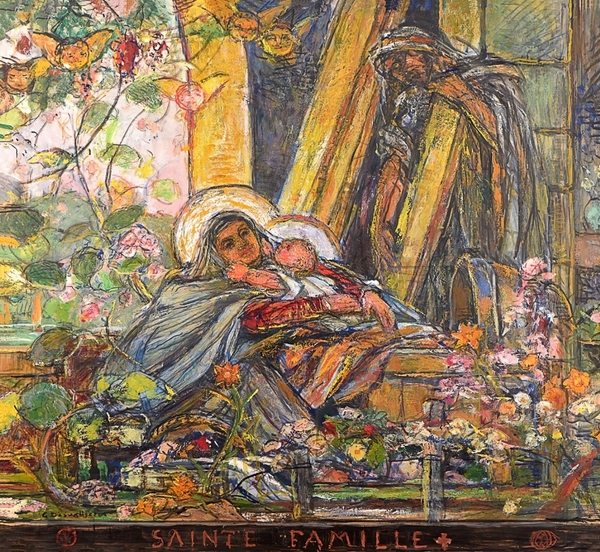

Жорж Девальер — французский художник-живописец и график. Работал во многих жанрах, но в 1915 году решил полностью посвятить себя религиозной христианской живописи, приобретшей доминирующий характер в его творчестве. Поводом для этого радикального поворота в жизни художника стала личная трагедия — на фронте погиб его сын Даниэль.

Кроме занятий непосредственно живописью, Жорж Девальер много работал в сфере реставрации старинных храмов и образчиков церковного декоративно-прикладного искусства.

В 1919 году Жорж Девальер и Морис Дени основали в Париже «Мастерские сакрального искусства», к которым, в числе прочих, присоединился Пьер Кутюрье. Мастерские ставили своей целью возрождение старинных братств художников. Они предлагали обучение всем видам церковного искусства, курсы литургии и религиозных наук. Став «Подмастерьями», художники коллективно выполняли работы по оформлению церквей. Из «Мастерских» вышли такие художники как Анри де Местр, Пьер Дюбуа

Томас Филипп, Морис Дени, Мари-Ален Кутюрье

Кутюрье художник

Покинув «Мастерские», Кутюрье решил, что пора осовременить церковь. Находясь под влиянием взглядов ОР, он

В 1934 году на Международной выставке сакрального искусства в Риме были представлены несколько его картин, предназначенные для Мартена-Станисласа Жиле. Почти сразу по приказу церковной комиссии они были сняты. Объяснили это «чрезмерной современностью» работ, не сопоставимой с консервативными взглядами организаторов.

С 1933 года в работе находился проект строительства изучаского монастыря для Французской провинции в Этьоле. Вовлечённые в работу Мари-Ален и Пья Регаме (товарищ по «Мастерским») пытались продвинуть своё видение, но были разочарованы конечным результатом.

Наконец, его кандидатура рассматривалась для украшения церкви в По. Уже тогда увлечённый идеей сотворчества современных мастеров, Мари-Ален предложил собрать команду талантливых художников, но приходской совет отклонил инициативу, не согласовав финансирование такого смелого проекта.

Кутюрье организатор

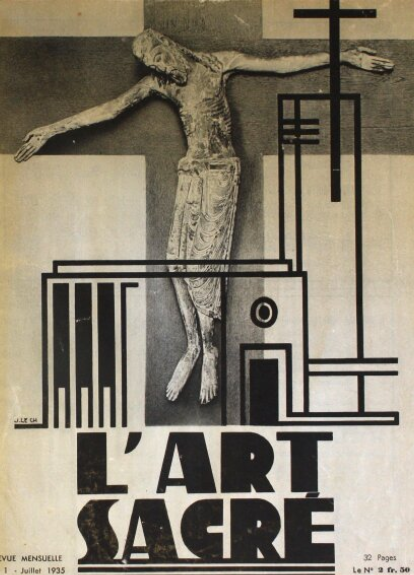

L’Art sacré

В июле 1935 года философ и теолог Жозеф Пишар основал журнал L’Art sacré («Священное искусство»). По задумке он должен был стать площадкой для демонстрации и размышлений о современном религиозном искусстве. Журнал с трудом выживал в сложном экономическом контексте 1936 года. Его спасли от краха два мецената, которые передали его издательству «Cerf». Мари-Ален Кутюрье активно участвовал в этом спасении. Мари-Ален познакомился с Регаме в монастыре Ле-Солшуар в 1929 году, который был не только духовным, но и интеллектуальным центром доминиканцев. Оба были увлечены искусством и его ролью в религиозной жизни. Кутюрье тогда уже был профессиональным художником, а Регаме проявлял глубокий интерес к эстетике и богословию культуры. В 1936 году они вместе приступают к руководству новым изданием, которое продолжает дело предыдущего, с заметными улучшениями: качество оформления, богатство и основательность содержания делают его одним из лучших журналов того времени.

L’Art sacré начинает продвигать идеалы Кутюрье. Журнал освещает инициативы галериста Люси Крог, которая с декабря 1932 года организует выставки на тему «Рождество» и «Пасха», где такие художники, как Дюфрен, Шагал, Герг, Руо, Громер идейно присоединяются к художникам-христианам. На выставке «Современное священное искусство», организованной Пишаром в конце 1938 года в Павильоне де Марсан, появляются имена Шагала, Дерена, Дюфрена, Утрилло, Варукье, Руо. L’Art sacré комментирует ее с симпатией: жизнь возвращается на службу Церкви. Но в статье содержится важная оговорка: эта жизнь не является «подлинно молитвенной и молитвенной в рамках литургии».

Содержание и форма каждого выпуска тщательно прорабатывались обоими. Те номера, за которые брался Мари-Ален Кутюрье, отдавали приоритет изображениям, пусть даже в ущерб изложению идей, в то время как Пье Регаме был в большей степени лектором и педагогом, поэтому делал упор на текст.

Просветительская деятельность

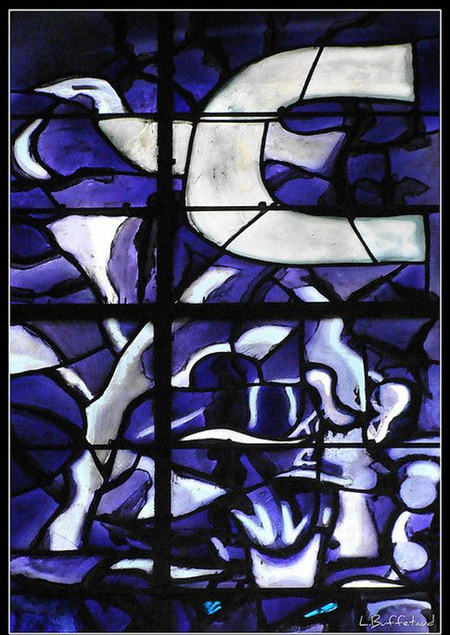

Одним из наиболее значительных событий в становлении нового религиозного искусства стала выставка «Современные витражи и гобелены» в июне 1939 года. Организованная в Малом дворце Ж. Эбер-Стевеном, П. Пенье и Мари-Аленом Кутюрье, выставка представила религиозные произведения, которые братски соседствовали с светскими работами, подписанными Браком, Пикассо, Леже и Люрса. Аббат Жан Девеми, настоятель будущей церкви Асси в Пасси (Верхняя Савойя), тоже пришел на выставку вместе с архитектором Морис Новарина. Девеми и Новарина, знакомые с Мари-Аленом Кутюрье, были сторонниками идеи обновления церковного искусства. Именно там аббат оказался очарован витражами, выполненными Эбер-Стевеном по произведениям Руо. Девеми попросил один из этих витражей для своей церкви. Мари-Ален Кутюрье передал просьбу Руо, и тот согласился.

Наделали шума его лекции в Канаде. В то время он активно занимался преподаванием и чтением лекций, вызывая резонанс в консервативном католическом обществе своим нонконформистским и прогрессивным взглядом на искусство. 3 мая 1940 года он выступил с докладом «Упадок религиозного искусства». 15 мая, в речи, произнесенной для клуба бизнесменов, он, опираясь на комментарий нью-йоркского художественного критика о выставке французских импрессионистов, развил идею, к которой будет постоянно возвращаться: эти художники стали бессмертными как благодаря своим произведениям, так и благодаря их утверждению «неотъемлемых прав человека, которые характеризуют западную цивилизацию и без которых искусство погибает». В том же году он снова читает два доклада в Университете Монреаля, которые «своим нонконформизмом […] имели тем больший резонанс, что в католическом Квебеке именно доминиканец встал на сторону авангарда, вызывавшего отвращение у официальных лиц» (Жан Лод, «Искусство и идеологии») Резонанс также вызвала организованная им «Выставка независимых», открытая в 1941 году в Квебеке, а затем в Монреале. По её итогу Кутюрье вступил в открытый конфликт с директором Школы изящных искусств.

В Монреале он знакомится с французским учёным Анри Ложье, тоже стоящим на позиции продвижения абстрактного искусства. Ложье был восхищён работой доминиканца, прорубавшего путь современным формам в такой консервативной и традиционалистской среде как католическая церковь. Под влиянием Анри Ложье взгляды Кутюрье на абстрактное искусство начали меняться. В июле 1941 года он пишет: «Несколько лет назад я думал, что такое искусство, не имея никакой отсылки к внешней реальности, и подавно не может быть религиозным, христианским, поскольку всякое религиозное искусство подразумевает глубокую связь с сверхъестественным миром. Но теперь я ясно вижу, что это слишком упрощенно». Большая лекция «Абстракция и гуманизм», которую он прочитал 9 марта 1942 года в Нью-Йорке, развивает эту позицию. Он стал вдохновителем группы художников — членов «Общества современного искусства», созданного Лайманом.

Нотр-Дам-де-Тут-Грас в Асси

В 1935 году каноник Девеми, капеллан санатория Сансельмоз, задумался о строительстве церкви для больных и малоподвижного персонала плато Асси. Он решил, после согласия епископа, объявить архитектурный конкурс, который состоялся в 1937 году. В итоге строительство он поручил молодому архитектору Морису Новарине. Здание было решено возвести из местного песчаника и придать ему форму шале, чтобы избежать обрушения под тяжестью снегов. Также церковь снабдили мощной колокольней высотой двадцать восемь метров. Когда работы начались, Аббат Девеми задумался о внутреннем убранстве церкви. В поисках решения он отправился в Париж на выставку, где и произошла его встреча с Мари-Алленом и витражами Руо. Аббат рассказал о своём проекте и попросил Кутюрье собрать команду живописцев, витражистов и скульпторов. Тот сразу предложил М. Юре для витражей крипты и Теодора Стравинского для мозаики на стене. Загоревшись идеей Девеми, Кутюрье наконец смог осуществить свою давнюю мечту и, воспользовавшись связями, в дальнейшем привлёк к работе над церковью самых известных художников первой половины двадцатого века. Скромная церковь в горах превратилась в художественный манифест.

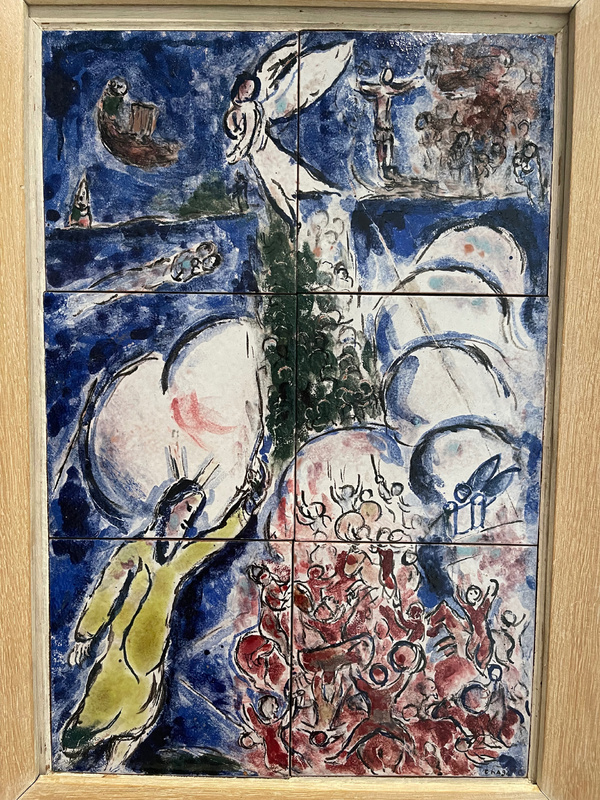

В 1943 году аббат Девеми без участия Кутюрье пригласил трех художников: Боннара для южного бокового алтаря, Базена (по совету М. Юре) для витражей на хорах, и Люрса для гобелена в алтаре, при условии государственного финансирования. Мари-Ален получает его, после чего заказывает Фернану Леже мозаику для фасада, Жоржу Браку дверцу дарохранительницы и Марку Шагалу оформление баптистерия. Липшиц сам вызывается создать статую для баптистерия (из-за ее размеров ее разместят в нефе). Дополнительные заказы (четыре витража Руо, восемь витражей Жана Берсо, Мориса Брианшона, Аделин Эбер-Стевен, Поля Бони и самого Кутюрье для боковых нефов) делаются совместно с Девеми. Он же в 1946 году написал Матиссу по поводу северного бокового алтаря и заказал Жермен Ришье распятие для крипты. Матисс соглашается только в 1949 году, после того как начался проект в Вансе и по совету Мари-Алена Кутюрье. Последний изменяет заказ Ришье: ей поручают создать распятие для главного алтаря.

4 августа 1950 года епископ Анси монсеньор Сесброн освящает церковь для больных в Асси. Духовенства была в шоке: слишком смело, слишком современно. Разразился громкий скандал — фундаменталисты посчитали изображение Спасителя авторства Ришье неприемлемым и даже богохульным. Весной 1951 года епископ Анси под давлением Рима приказал убрать с главного алтаря распятие Жермен Ришье, которое он же и благословил годом ранее. Возвращено оно было только в 70х.

Церковь Святого сердца в Одинкуре

После открытия завода Peugeot в 1935–1948 годах население Одикура быстро выросло, что привело к созданию нового «Автомобильного квартала» и необходимости строительства новой католической церкви из-за нехватки мест в старых храмах. Строительство было сдано архитектору Морису Новарина в 1949 году. Церемония закладки фундамента состоялась 4 июля 1949 года, освящена была церковь 16 сентября 1951 года. В 1955 году к церкви пристроили круглый баптистерий.

Здание представляет собой продолговатый зал с полукруглой алтарной частью. Двускатная крыша спускается вниз со стороны входа и заметно выдается вперед, формируя своего рода портик, который поддерживается двумя круглыми колоннами и нависает над фасадом и тремя широкими порталами. Фасад здания украшен мозаикой, которая проходит над порталами по всей его длине. Справа от главного входа располагается прямоугольная колокольня, а слева — круглый баптистерий с плоской конической крышей, стены которого украшены яркими витражами. С северной стороны, за полукруглой алтарной частью, находится одноэтажная ризница, соединенная с основным зданием церкви, а также с башней и баптистерием, узким коридором.

Оконная лента главного зала состоит из 17 отдельных витражей, спроектированных Фернаном Леже и Жаном Базэном в таких же ярких цветах, как и стены в баптистерии. Они обращаются к мотиву Страстей Христовых и показывают пять ран Христа в пяти центральных окнах. За алтарем находится гобелен землисто-коричневых и охристых тонов, также разработанный Фернаном Леже. Контраст почти аскетических форм интерьера со звучной игрой цветовых стеклянный плоскостей, через которые проходит свет.

Капелла паломников Нотр-Дам-дю-О в Роншане

Мари-Ален Кутюрье не был инициатором этого проекта, но участвовал в нем косвенно. В 1944 году бомбардировками была разрушена часовня, стоящая на холме. В 1949 году было решено построить на её месте новое здание. За работу взялись CDAS. В апреле 1950 года Ледёр и Матэ предложили кандидатуру Ле Корбюзье, которая была одобрена кардиналом. Матэ вместе со своим другом Морисом Жардо отправился к архитектору, который поначалу категорически отказался. Несколько дней спустя они предприняли вторую попытку, на этот раз в уговорах принял участие Мари-Ален Кутюрье, убедивший Корбюзье согласится. Вместе с настоятелем Роншана и делегацией жителей КУтюрье был приглашён на заседание CDAS 20 января 1951 года, на котором рассматривались эскизы Базена и Леже для Оденкура и планы Ле Корбюзье для Роншана. В отсутствие архитектора Мари-Ален Кутюрье представил проект, вызвавший бурное обсуждение. В итоге он был принят.

Соблюдая требование необходимой скромности, L’Art sacré представил макет капеллы только в июле 1953 года, а последняя статья Мари-Алена Кутюрье, датированная 30 января 1954 года и опубликованная после его смерти, касалась Роншана и монастыря Ла-Туретт.

Часовня Розария в Вансе

В годы оккупации Франции, после тяжелой операции Матиссу понадобилась медсестра- сиделка. Ей стала Моника Буржуа, с которой они подружились и потом долго вели переписку. В 1943 Анри Матисс переехал в Ниццу, где в пансионе монахинь-доминиканок как раз жила Моника. В 1944 году она приняла постриг под именем сестры Жак-Мари. Через какое-то время зашёл разговор о намерении доминиканок перестроить ставшую тесной монастырскую капеллу в Вансе. Сестра предложила Матиссу помочь с разработкой дизайна часовни. Так, как он задумывал сделать что-то для церкви и у него давно была тяга к работам над интерьерами, этот проект вызвал у него большой интерес. Вместе с молодым монахом, архитектором по образованию, братом Луи-Бертраном Ресинье в 1947 году они разрабатывают проект небольшой, всего 5×15 метров, капеллы. Поначалу настоятельница монастыря со скепсисом относится к идее привлечения авангардиста к работам, но появляется Кутюрье и переубеждает её. В январе 1948 года проект был готов, строительство поручено архитектору Луи Милону де Пейону под руководством Огюста Перре.

Часовня построена на склоне холма в форме буквы L. Алтарь расположен под углом, где соединяются две ножки буквы L. Он выполнен из теплого-коричневого камня. Для витражей использовались основные три цвета: жёлтый, зелёный и ярко-синий. На стенах капеллы размещены три керамических панно из белых глазурованных плиток с росписями, выполненными чёрным контуром: в северном торце — полнофигурный святой Доминик со Священным Писанием у груди. По северной стене продольного нефа — Дева Мария с младенцем Иисусом на фоне цветов. Матисс также создал эскизы мебели и одежды для священников. В этой работе великий колорист почти совсем отказывается от цвета, выступив как чистый график. С витражами ему помогает опытный в этом деле Мари-Аллен.

Епископ Ниццы монсеньор Ремон благословляет капеллу 25 июня 1951 года. Состояние здоровья не позволило Матиссу лично присутствовать на освящении Капеллы, и его послание архиепископу Ниццы зачитал отец Мари-Ален Кутюрье. Предельно упрощённый рисунок не был воспринят сразу, он был слишком современным и абстрактным. Зато он понравился Пабло Пикассо и вдохновил его на работу над Храмом мира в Валарисе.

Ле Корбюзье — Нотр-Дам-дю-О в Роншане

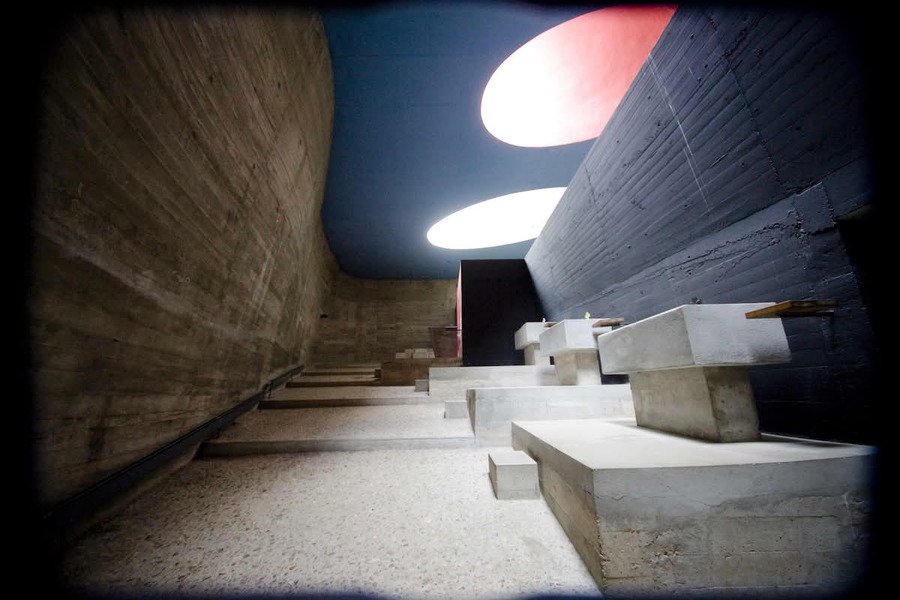

Сент-Мари-де-ла-Туретт под Лионом

Проект начал обретать форму в 1943 году с покупки поместья Ла-Туретт в Эвё, расположенного в двадцати пяти километрах к западу от Лиона. В 1952 году к работе привлекают Новарину для подготовки эскизного проекта. Но за несколько дней до подачи заявки на разрешение на строительство Мари-Ален Кутюрье дважды пишет провинциалу Лиона отцу Бело. Он умоляет его отказаться от проекта Новарины: «В истории христианского искусства XX века возведение большого доминиканского монастыря станет главным произведением, неожиданной возможностью». Бело колеблется, но затем уступает и передает решение на рассмотрение провинциального совета, который собирается 22 ноября, а затем 3 февраля 1953 года. Совет голосует за кандидатуру Ле Корбюзье, которую горячо отстаивает Мари-Ален Кутюрье. Встреча между общиной и архитектором назначена на 25 февраля; перед этим Кутюрье приходит к Ле Корбюзье, и тот с энтузиазмом принимает предложение.

Несмотря на миастению, Мари-Ален Кутюрье пристально следит за разработкой проекта, хоть и с больничной койки. Он вынужден отказаться от того, чтобы самому показать Ле Корбюзье аббатство Торонне, являющееся образцовым примером монастыря, но он настаивает на том, чтобы архитектор посетил его.

Архитектурная критика взорвалась полемикой. Джеймс Стерлинг назвал капеллу наиболее пластичным зданием, когда-либо возведенным во имя современной архитектуры. Бруно Дзеви увидел в здании образец обогащения содержания внесением в рационалистическую архитектуру органической культуры. Джузеппе Арган полагал, что трактовка Ле Корбюзье более соответствует миру театра, чем религиозной веры. Винсент Скалли отмечал психологическую напряженность, порождаемую восприятием капеллы, и искал в стилистическом языке здания следы воспоминаний о наследии прошлого. Николаус Певзнер назвал капеллу «манифестом иррационализма»

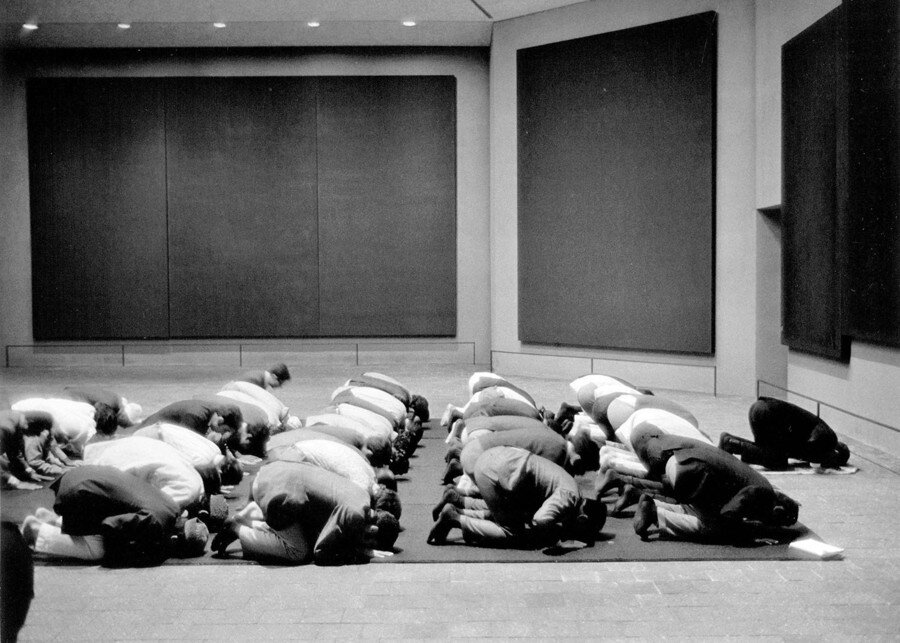

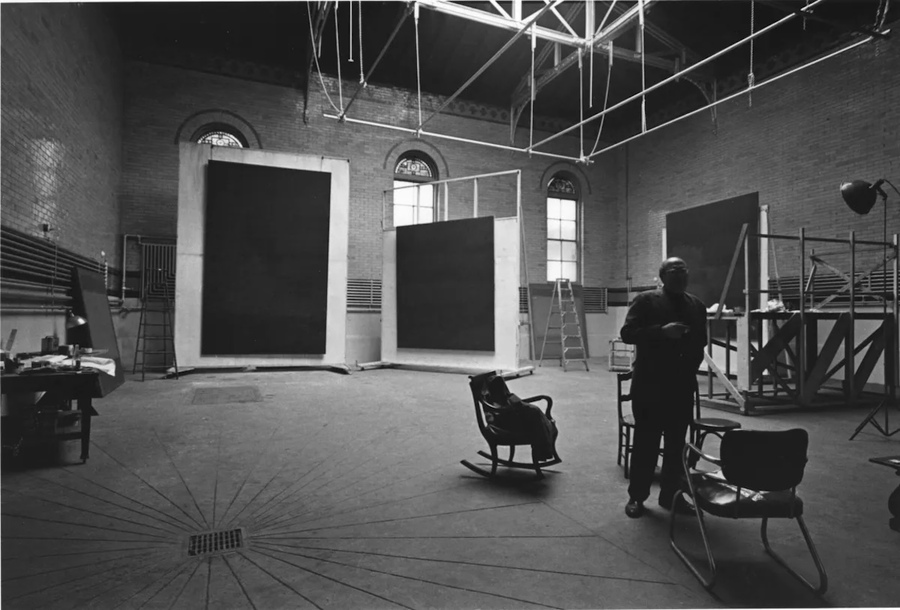

Капелла Ротко в Хьюстоне

Марк Ротко — художник еврейского происхождения, один из основоположников американского абстрактного экспрессионизма — относился к своим громадным полотнам как к иконам. В 1964 году художнику предложили выполнить росписи для капеллы при католическом Университете Святого Фомы в Хьюстоне. Заказчиками выступили коллекционеры и меценаты Джон и Доминик де Менил, французские католики, переехавшие в США в годы Второй мировой войны. Мысль пригласить Ротко для работы над капеллой появилась у них благодаря дружеским отношениям с Мари-Аланом Кутюрье. Спонсоры выделели на проект 250 тысяч долларов, при этом дав Ротко полный карт-бланш. Именно он придумал восьмиугольную форму часовни, напоминающую раннехристианский баптистерий.

Четырнадцать остановок крестного пути Ротко представил в виде очень темных, почти черных абстракций — трех триптихов и пяти отдельных полотен. Они кажутся почти монохромными. Но чем больше всматриваешься в эту тьму, тем больше различаешь в ней цветов и тем больше чувствуешь, как в глубине этой тьмы начинает брезжить свет. Доминик де Менил, говоря об этих полотнах, вспоминала пословицу: «Самый темный час — перед рассветом». Эффект этот не передается никакими репродукциями. Само здание строилось при участии художника, и именно в этой капелле ему удалось добиться желаемого освещения. Церковь было решено сделать экуменической. На церемонии открытия присутствовали священнослужители, представлявшие иудаизм, буддизм, ислам, протестантизм, греческую православную церковь и католицизм.

СНОВА ХУДОЖНИК

Мари-Ален Кутюрье хочет быть «Проповедником через живопись прежде, чем через слово», но принадлежность художника к живописному творчеству — это не то же самое, что принадлежность религиозного деятеля к духовной жизни, и он постоянно разрывается между этими двумя ипостасями. Более того, особенно после войны, у него возникает чувство, что он не «современен». 9 ноября 1951 года он пишет Пье Регаме: «Вы очень счастливы видеть, как я делаю витражи для Эльзаса, но я делаю это лишь по принуждению: отныне все, что я думаю, все, что я говорю, свидетельствует против того, что я делаю. Это вызывает у меня угрызения совести и пресекает всякий порыв». В 1952 году он рассматривает возможность публично заявить, что, признавая малую ценность своих работ, он больше не будет принимать заказы, чтобы быть свободнее в высказываниях. На что Пье Регаме отвечает: «Ваши росписи в Намюре […] ваши витражи в Эколе — это произведения высшего класса […] которые поддерживают теряемую традицию, представленную в настоящее время посредственными, часто агрессивными работами — традицию фигуративного искусства, идущего от сердца к сердцу, широкого, непосредственно вдохновленного темами, которые оно трактует. Не позволяйте запугать себя». Он перестал работать только тогда, когда был на это физически не способен.

КРИТИКА

Мари-Ален Кутюрье, хотя и не был единственным, кто занимался внедрением современного искусства в церковную среду, стал самой заметной фигурой этого движения. Именно Кутюрье, Пье Регаме и журнал L’Art sacré оказались в центре критики, когда внимание общественности было приковано к церквям в Асси, Вансе и Оденкуре. Асси упрекали за то, что она якобы превратилась в «церковь-музей», привлекающую не только верующих, но и нехристиан, включая коммунистов; светлый и открытый облик храма в Вансе ломал традиционное представление о необходимости полумрака в церкви; нефигуративное искусство Оденкура усиливало споры о допустимости подобного в религиозных интерьерах, а необычные образы Христа, созданные Жермен Ришье (и Руо), вызывали скандалы. Основная волна нападок исходила не от прихожан, которые сравнительно быстро приняли нововведения, а от разнородных групп: христиан, которые стремились к «срединному» пути между академическим искусством Сен-Сюльписа и современной авангардной тенденцией; нерелигиозных людей, рассматривающих христианскую символику как часть культурного кода; а особенно — от интегралистов, выступавших наиболее резко. Так, в январе 1951 года в Анже во время лекции аббата Девеми распространялся остро полемический листок, а в апреле 1952 года в газете Arts вышли резкие публикации Джино Северини («Предала ли Церковь Христа?», «Вредоносность Матисса, Леже и Рихье», «На стороне снобов!»).

Летом 1952 года кардинал Чельсо Констанини публикует в Osservatore Romano серию статей, обвиняющих изображения Христа и Девы Марии в том, что они являются «подлинными богохульствами в живописи, которые должен был бы осудить Индекс», а распятия Руо — в том, что они «грубы и безвкусны». Его взгляды совпадают со взглядами интегралистской газеты L’Observateur de Genève Шарля дю Мона. В то же время в Риме публикуется «Инструкция о сакральном искусстве», подписанная кардиналами Пидцардо и Оттавиани, которую противники L’Art sacré, разумеется, интерпретируют как осуждение.

ИТОГИ

Именно вторая четверть XX века — время создания нового религиозного искусства во Франции. Этот период завершается в начале 1960-х гг. II Ватиканским (XXI Вселенским) собором (1962–1965 гг.). Решения собора, изменившие традиционную литургию и структуру католической церкви, оказали огромное влияние на религиозное искусство и его роль в церковном здании. Во многом благодаря активной деятельности доминиканцев был подготовлен переворот в сознании католического общества, проявлением * которого стали решения II Ватиканского собора (1962–1965 гг.), открывшего новую эру в истории церкви и религиозного искусства XX века.

В конце 1960-х годов Павел VI провел встречу современных художников в Сикстинской капелле.

В храме собрались более 200 мастеров из самых разных сфер: живописцев, скульпторов, писателей, поэтов и музыкантов. Папа Павел VI произнес перед ними речь, в которой просил прощения за «свинцовый колпак», то есть ограниченность и постоянное следование канонам, которого требовала от искусства церковь: «Мы заставили вас страдать — навязали подражание вам, творцам, всегда живым, полным тысяч идей и тысяч новинок. <…> Мы иногда накидывали на вас свинцовую пелену, можно так сказать; прости нас, Господи! А потом мы вас бросили. Мы не объяснили вам наших дел, мы не ввели вас в тайную келью, где тайны Божии заставляют сердце человека трепетать от радости, от надежды, от веселья. У нас не было учеников, друзей, собеседников — поэтому вы не знали нас. <…> Но теперь мы должны снова стать союзниками. Мы просим вас использовать все возможности, которые дал вам Господь, и <…> мы должны позволить вашим голосам петь свободно и мощно».

В подтверждение своих слов папа на Втором ватиканском вселенском соборе подписывает пакт о примирении и возрождении религиозного искусства внутри Католической церкви, а затем создает первую в Ватикане коллекцию современного религиозного искусства. Всего за девять лет, с 1964 по 1973 год, понтифик и помогавшие ему сотрудники соберут около 1 500 произведений, которые будут выставлены в залах апартаментов Борджиа в Ватикане.

Новаторский язык современного искусства проникал в сакральное пространство не сразу, но настойчиво. Ключевую роль в этом сыграли художники, не связанные с церковью напрямую и зачастую далекие от ортодоксальной веры, но предложившие новые, глубоко духовные визуальные формы. Таким образом, сакральное искусство Франции XX века не исчезло, но кардинально преобразилось. Оно возродилось и обновилось благодаря диалогу с модернизмом и абстракцией. Художники, пришедшие из светского контекста, не иллюстрировали догматы, а создавали новую среду для духовного опыта, доказывая, что язык Бога в современную эпоху может быть выражен не только через канонические образы, но через чистый цвет, свет, форму и пространство. Это был уход от повествования к переживанию, который позволил сакральному искусству вновь обрести актуальность.

Н. Ю. Певнева «ТВОРЧЕСТВО МОРИСА ДЕНИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИСКУССТВЕ РУБЕЖА XIX–ХХ вв.»

Françoise Caussé «COUTURIER Marie-Alain»

Мамедова Лада Адильевна «Проблемы развития религиозного искусства Франции в 1920 — 1950-е гг.: Ансамбль церкви Нотр-Дам-де-Тут-Грас в Асси»