Мета-визуальный язык в фильмах Аббаса Киаростами и Джафара Панахи

Концепция

Иранский кинематограф занимает особое место в мировой культуре благодаря своей самобытности, способности соединять философскую простоту, документальность и самоосознание медиума. Аббас Киаростами и Джафар Панахи — одни из ярчайших фигур в иранском кинематографе. Они создают уникальное пространство, где кино размышляет о самом себе, о границах реальности, фикции и авторства.

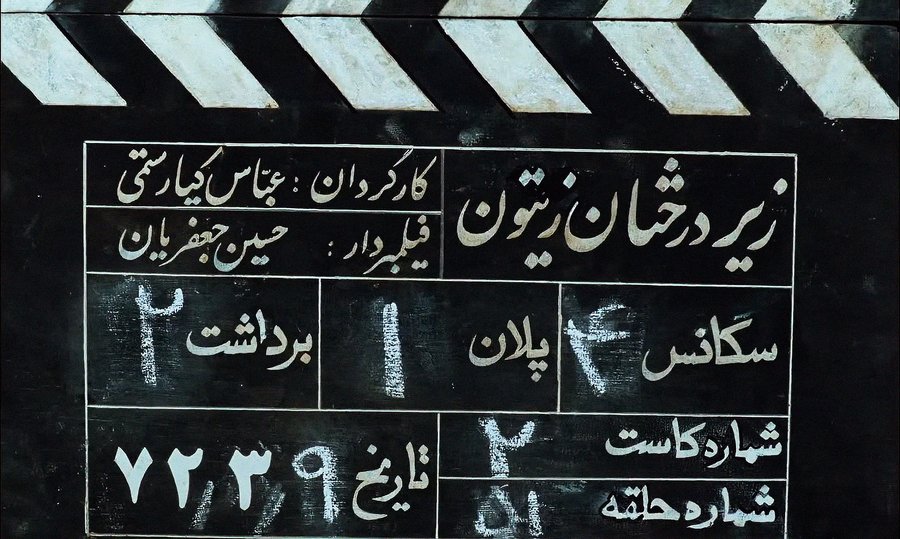

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994 г.

В своих произведениях эти режиссёры активно используют различные мета-визуальные приёмы — такие способы построения изображения и визуального повествования, которые рефлексируют сам процесс кино, делают зрителя осознанным участником наблюдения, а не «погружённым» в иллюзию истории. Иными словами, это моменты, когда кино само себе размышляет о сути кинематографической реальности: о взгляде, изображении, границах реальности, роли камеры, актёра и зрителя. При просмотре и анализе фильмов было обращено внимание на то, насколько сильно ощущается присутствие камеры в кадре, как режиссёры обращаются с приёмом слома «четвертой стены» и зачем используют его, когда композиция кадра заставляет чувствовать наблюдение, дистанцию, искусственность происходящего. Большое внимание в исследовании уделяется фильмам о создании фильмов. В этих кинокартинах мета-визуальность проявляется в том, что фильм показывает свой собственный процесс и заставляет зрителя задуматься, где заканчивается игра и начинается жизнь.

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

Тема мета-визуального языка позволяет исследовать, как внутри жёстких политических и цензурных ограничений режиссёры превращают само создание кино в художественный и философский акт. В иранском кинематографе рефлексия над процессом съёмки становится, с одной стороны, эстетическим жестом, а с другой стороны способом говорить о реальности тогда, когда прямое высказывание невозможно. Мета-визуальные приёмы, обращение к камере, демонстрация съёмочного процесса, размывание границ между документальным и игровым, позволяют режиссёрам осмыслять непривлекательную реальность, как будто невольно попадающую в кадр, а также собственное положение в системе контроля и запретов. Для исследования выбраны пять фильмов, демонстрирующих эволюцию иранского мета-визуального подхода: «Вкус вишни» (1997, Аббас Киаростами), «Сквозь оливы» (1994, Аббас Киаростами), «Зеркало» (1997, Джафар Панахи), «Такси» (2015, Джафар Панахи), «Это не фильм» (2011, Джафар Панахи). Критерием отбора стал принцип саморефлексии: все эти фильмы размывают границы между реальностью и искусством, превращая визуальные приёмы в философские метафоры. Я расставила в исследовании фильмы таким образом, чтобы показать всё больший уход от художественного; произведения расставлены в таком порядке, чтобы был виден переход от менее радикально ломающих правила киносъемки фильмов к наиболее радикальным. В качестве рубрик выделяются именно эти пять фильмов, потому что каждое из произведений очень по-разному подходит к мета-визуальному и исследует его: от пространственной замкнутости и финального жеста, разрушающего типичную фабульную структуру, во «Вкусе вишни» до открытого документального наблюдения в фильмах «Такси» и «Это не фильм». Мне хотелось отразить особенности каждого произведения и детально посмотреть, как в каждом из них проявляется операторская работа и как строятся режиссерские приёмы работы с художественным и документальным, с философским и буквальным, поэтому рубрикация строится именно по критерию рассмотрения конкретных фильмов. Для формирования теоретической базы исследования я обратилась к критическим статьям, а также к материалам из профильных киноизданий и журналов. Это позволило уточнить контекст и осмыслить ключевые особенности визуального языка иранского кино

Рубрикатор

Концепция I. «Вкус вишни» II. «Сквозь оливы» III. «Зеркало» IV. «Такси» V. «Это не фильм» Заключение Библиография

I. «Вкус вишни»

«Вкус вишни» является шедевром авторского кино иранского режиссёра Аббаса Киаростами, который удостоился Золотой пальмовой ветви 1997 года. В центре сюжета стоит история о человеке, решившем свести счёты с жизнью, который находится в поисках человека, который согласился бы ассистировать ему в самоубийстве: позвать его и вытащить из ямы в случае, если он откажется от своей затеи, или же засыпать землей, если тот всё-таки решится

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

Киаростами выстраивает структуру фильма таким образом, что основное действие разворачивается внутри движущегося автомобиля: камера почти всё время остаётся в замкнутом пространстве машины, а повествование строится вокруг мотивa дороги, где главный герой, мистер Бади, ведёт разговоры с претендентами-помощниками, которых он подбирает на своём пути

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

Выбор числа попутчиков в фильме представляется не случайным, число 3 подталкивает к мифологической трактовке. С одной стороны, главного героя Бади, как описывал это кинокритик Антон Долин (*признан иностранным агентом на территории РФ), «провожают в последний путь представители трех „деятельных“ сословий — Воин, Священнослужитель и Ремесленник» (1). С другой, герои выстроены по возрастной последовательности, где сначала на пути Бади встречается юноша-солдат, затем человек средних лет семинарист, и в конце старик Багери, работающий таксидермистом, что снова отсылает к теме смерти

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

Одним из важнейших мета-визуальных приемов здесь является способ постановки кадра. Зритель почти никогда не видит Бади в одном пространстве с другими персонажами, их диалоги существуют как бы через разделённые планы. Так визуально подчеркивается одиночество главного героя. Даже в моменты общения между ним и попутчиками нет настоящего контакта: они физически разделены монтажом и разной постановкой кадра. Это отражает его внутреннее отчуждение: Бади говорит с попутчиками, но остаётся замкнут в себе и не даёт никакого ответа ни зрителю, ни героям фильма на то, почему хочет покончить с собой

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

С другой стороны, Киаростами сознательно разрушает классическую схему диалоговой съемки, чтобы показать, что истинное понимание между людьми невозможно, ведь между ними всегда существует разрыв. Более того, когда персонажи не находятся в одном кадре, зритель явно начинает ощущать «третьего» между ними, камеру как посредника. Это превращает наблюдение в мета-жест: кино показывает не только разговор, но и сам процесс видения

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

Однако, пожалуй, самым ярким мета-визуальным приёмом оказывается финал фильма. Режиссёр не только отказывается давать ответ на то, почему главный герой хочет совершить самоубийство, но и не добавляет зрителю понимания, чем заканчивается история Бади: смертью или продолжением жизни

«Вкус вишни», Аббас Киаростами, 1997 г.

Фильм кончается радикальным сломом четвертой стены. Действие внезапно прерывается, и зритель видит Киаростами с камерой, съёмочную группу и самого актёра, уже вне образа Бади. Этим приёмом режиссёр переводит историю из плоскости частного рассказа и превращает фильм в более широкое высказывание о природе жизни, смерти и кино. Разрушая иллюзию повествования, режиссёр словно утверждает, что жизнь не прекращается со смертью, реальность продолжается за пределами кадра так же, как за пределами фильма продолжается само существование Одновременно финал можно рассматривать как метафору субъективности человеческого восприятия: Киаростами показывает, что граница между жизнью и её отражением, между личным опытом и взглядом камеры, всегда относительна. Таким образом, финал превращается в приглашение посмотреть на жизнь под другим углом, не как на замкнутую историю, а как на процесс постоянного наблюдения и понимания

II. «Сквозь оливы»

Фильм «Сквозь оливы» — это ещё одно произведение Аббаса Киаростами, в котором мета-визуальный язык играет важную роль. Кино замыкает трилогию, начатую фильмами «Где дом друга?» и «Жизнь и ничего больше», исследующую темы разрушения после землетрясения, смерти, жизни и киноискусства, как такового. Фильм демонстрирует характерный для режиссёра принцип «фильма внутри фильма», где реальность и вымысел существуют в постоянном взаимодействии, а граница между документальным и художественным стирается

«Сквозь оливы», Аббас Киаростами, 1994 г.

Киаростами с самой первой минуты вводит сложную кинематографическую структуру и начинает фильм с того, что режиссёр «фильма внутри фильма» выбирает среди жителей деревни актёра для съёмок

Аббас Киаростами: «Где дом друга?», 1987 г., «Жизнь и ничего больше», 1992 г., «Сквозь оливы», 1994 г.

«Сквозь оливы», которая является финальной частью Кокерской трилогии, возвращается к тем же местам, где снимался второй из серии фильм «Жизнь и ничего больше». В предыдущей части главный герой искал мальчика в землях, разрушенных землетрясением, который играл ключевую роль в первой части трилогии — «Где дом друга?». По пути он сталкивался с различными людьми, включая пару, вступившую в брак сразу после катастрофы, которая унесла их близких. В «Сквозь оливы» именно эта история выходит на первый план, но уже в виде «фильма внутри фильма»: режиссёр внутри фильма пытается снять кино с участием этих двух возлюбленных

«Сквозь оливы», Аббас Кияростами, 1994 г.

В отличие от персонажей снимаемого фильма, между непрофессиональными актерами, которых выбрал для съемок кинематографическое альтер-эго самого Кияростами, существуют напряжённые отношения: его чувства к ней не взаимны. Это создаёт сложную композицию, где зритель одновременно видит вымышленную кинематографическую реальность согласия и любви и псевдодокументальные части, где раскрываются сложные взаимоотношения между людьми

«Сквозь оливы», Аббас Кияростами, 1994 г.

Интересным предстаёт и тот факт, что в снимаемой внутри фильма кинокартины между молодоженами не показано прочной связи, режиссёр выстраивает кадры таким образом, что жена и муж не появляются в кадре одновременно, что создает между ними непреодолимую дистанцию, которая существует и в псевдореальности

«Сквозь оливы», Аббас Кияростами, 1994 г.

Киаростами сознательно не объясняет зрителю, о чём именно снимается фильм внутри фильма, потому что для него важно не содержание съёмок, а сам процесс столкновения между искусством и жизнью. Мы видим актёров, которые играют, но не понимаем, какую историю они должны рассказывать, и именно это позволяет ощутить, что истинный сюжет происходит не в кадре, а вокруг него

«Сквозь оливы», Аббас Кияростами, 1994 г.

Большинство эпизодов построены, с одной стороны, вокруг съемочного процесса, например, Кияростами отображает, как по множеству раз приходится переснимать дубли, как героям подбирают кинематографический образ, что происходит в перерывах между отснятыми эпизодами

«Сквозь оливы», Аббас Кияростами, 1994 г.

С другой стороны, значительная часть повествования сосредоточена на истории актёров фильма, их личных переживаниях и сложных взаимоотношениях. Оставляя за скобками происходящее внутри персонажей вымышленного фильма, Кияростами даёт понимание чувств и внутренних конфликтов самих исполнителей ролей. Таким образом, Аббас смещает акцент с художественной реальности на человеческую, показывая, что жизнь за кадром оказывается подлиннее и глубже любой постановки

III. «Зеркало»

«Зеркало» — это фильм, снятый другим режиссёром, Джафаром Панахи. Панахи был учеником Аббаса Киаростами и в его фильмах мета-визуальность проявляется иногда даже более ярко

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

Фильм начинается как реалистичная история о девочке, которая после уроков не находит мать, обычно забирающую её из школы, и решает добраться домой самостоятельно. Она садится в автобус, однако по мере движения возникает нарастающее напряжение: зрителю неясно, правильно ли она выбрала маршрут и приведёт ли этот путь к дому. В процессе движения автобуса пассажиры постепенно выходят, автобус пустеет, и девочка остаётся одна. Когда транспорт достигает конечной остановки, становится очевидно, что она ошиблась направлением

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

И вдруг главная героиня фильма открыто смотрит в камеру, происходит слом четвёртой стены. Девочка снимает гипс, платок с головы и говорит, что ей надоело сниматься в фильме и что она поедет домой сама

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

Тогда камера выходит из своей привычной траектории, вниманию зрителя предстаёт съемочная группа со всеми операторами, помощниками и самим режиссером. Более того, именно этот момент зритель узнает имя главной героини — её зовут Мина. Актриса в этом момент будто бы обретает субъектность, она выходит из роли потерянного ребенка, превращается в смелую личность, которая может справиться со всем сама

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

Вторая половина фильма строится как псевдодокументальная съемка. Камера, невидимая для Мины, следует за ней, снимая с длиннофокусного объектива её путь до дома, который она не знает так же, как и ее героиня в снимаемом фильме

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

Отказ Мины от съёмки в фильме вводит социально-политический контекст в фильм. Это становится ответом на то, как воспринимаются женщины в Иране: как несвободные, слабые и безвольные. Мина же, будучи маленькой девочкой, стоически и ни минуты не сомневаясь принимает решение отказаться от съёмок, ловко находит путь до дома в огромном Тегеране, не боится спрашивать прохожих и этим резко отличается от своего скромного и стеснительного альтер-эго, показанного внутри первой части фильма

«Зеркало», Джафар Панахи, 1997 г.

Конец фильма вносит ещё большее непонимание в то, что происходит на экране — постановка или же документальная съёмка. В какой-то момент камера буквально теряет Мину, главный объект наблюдения, и переключается на съёмку уличного движения Тегерана, случайных прохожих и машин. При этом звуковая дорожка всё ещё продолжает принадлежать Мине, и зритель может догадываться о том, что происходит с ней лишь по звукам. Именно так работает кинематограф Джафар Панахи, он очень интересен, в нем огромное количество парадоксальных сюжетов, неожиданных художественных ходов и многоступенчатых саморазоблачений

IV. «Такси»

Фильм «Такси» представляет собой одно из самых радикальных высказываний Джафара Панахи — художника, лишённого права снимать, но продолжающего делать это. Снятый тайно, с одной камеры, установленной в автомобиле, фильм превращает сам акт съёмки в политическое и философское высказывание

Весь нарратив выстроен внутри машины, где Панахи играет самого себя — режиссёра, которому запретили заниматься своим делом и который решает стать таксистом, который везёт самых разных пассажиров. Камера фиксирует их разговоры, снова не давая зрителю отчётливого понимания того, документальная ли эта съёмка или же прописанная сценарием. Эта неопределённость создаёт особое мета-визуальное пространство, в котором реальность и вымысел сосуществуют без иерархии

«Такси», Джафар Панахи, 2015 г.

Зритель узнаёт, что таксист — это и есть Джафар Панахи от одного из пассажиров, который торгует пиратскими DVD-дисками и однажды доставал для Панахи заказанные им фильмы

«Такси», Джафар Панахи, 2015 г.

В фильме присутствуют дополнительные устройства записи, и тем самым происходит увеличение числа точек зрения. Например, в одной из сцен в такси вносят пострадавшего в аварии мужчину, и тот просит достать мобильный телефон, чтобы продиктовать завещание в пользу жены. Так возникает второй уровень фиксации реальности: камера мобильного телефона, которая функционирует независимо от основного кадра. Включение чужой камеры в ткань фильма подчёркивает, что история в «Такси» создаётся не только режиссёром, но и самими участниками событий, которые становятся соавторами визуального высказывания, определяют не только путь поездки машины, но и способ фиксации происходящего

«Такси», Джафар Панахи, 2015 г.

Другая камера, с помощью который фиксируется реальность, принадлежит племяннице Панахи, которой в школе дали задание снять фильм. При этом в задании очерчены строгие рамки: в кино не должно насилия и политики, хотя именно с этим связаны и разговоры пассажиров такси, и сцена с аварией. От школьного фильма также требуются хэппи энд, образ положительного героя и духовные исламские нарративы. Так Джафар Панахи намекает на своих цензоров, требования которых идентичны и так же ограничивают режиссёра от создания полноценного фильма

«Такси», Джафар Панахи, 2015 г.

Завершается фильм тем, что камеру, оставленную в машине, крадут неизвестные. Это становится символом того, что кино существует даже тогда, когда исчезает режиссёр или автора заставляют молчать, а все средства для создания фильма забирают

«Такси», Джафар Панахи, 2015 г.

Таким образом, в «Такси» используется принцип пост-документального кино, в котором нет актеров, все равны себе, но при этом играют постановочные ситуации. При этом этот принцип становится не только художественным методом или способом публицистического высказывания, но и единственной возможной формой производства. Несмотря на замкнутое, клаустрофобичное пространство машины и ограниченные возможности через уникальную форму киноповествования, режиссёру удаётся пронести своё высказывание о свободе и всепобеждающей силе искусства через диалоги персонажей, которые обсуждают сложные темы смертной казни, насилия, бедности, ограничений прав женщин

V. «Это не фильм»

«Это не фильм» становится своеобразным манифестом Панахи, одним из самых ярких его киновысказываний. Режиссёр говорил про процесс съемки кино следующее: «Когда режиссер не может снимать, это подобно его тюремному заточению. И даже когда он освобождается из небольшой тюрьмы, он обнаруживает себя блуждающим в тюрьме куда больших размеров» (2). Этот фильм посвящен темам работы в условиях запрета, границах кино и его сути

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

Фильм начинается с того, что Джафар Панахи, сам снимающийся в фильме, устанавливает камеру и показывает повседневные сюжеты его быта. Формально это делает кино «Это не фильм» лишь бытовой видеозаписью: Панахи просто ведёт домашний дневник, а ключевые эпизоды будто бы фиксирует его друг, случайно оказавшийся с камерой. Согласно этой логике, режиссёр не совершает постановочной деятельности, о которой говорится в приговоре и не нарушает закон; он лишь оказывается заснятым почти случайно

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

Если в таких фильмах, как «Зеркало» или «Сквозь оливы», показаны фильма внутри фильма, то в «Это не фильм» остаётся лишь рассказ о фильме, который Панахи не может снять. Отсутствующий фильм одновременно и разрушает привычные формы представления, и выводит на первый план фундаментальный вопрос о природе кинематографа и о том, что вообще позволяет считать нечто кино. Более того, в этом жесте состоит творческий бунт художника против запрета снимать фильмы

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

В кадре Панахи пересматривает собственные фильмы, анализирует их, пытается превратиться в критика самого себя, и рассказывая своему коллеге, который заходит в гости, о том, какой фильм он хотел бы снять. Эти сцены подчёркивают трагическую абсурдность ситуации: режиссёр имеет фильмы, идеи, опыт, но не имеет возможности действовать. Он вынужден смотреть на прошлое, вместо того чтобы создавать новое

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

В фильм также вплетаются кадры, снятые на телефон. Так режиссёр фиксирует пространство вокруг себя, которое нельзя увидеть с камеры, на которую его снимают. Так устройство будто становится соавтором фильма, определяя его визуальные границы

«Это не фильм», Джафар Панахи, 2011 г.

В конце Панахи едет вниз на лифте с мусорщиком, который рассказывает о своей жизни. Это первый момент открытого контакта с внешним миром и одновременно то, что запрещено режиссёру по закону. Лишь в последних минутах появляются кадры, снятые за пределами квартиры режиссёра. Панахи выходит на улицу с камерой и фиксирует празднование Навруза — иранского Нового года, символизирующего обновление, переход и надежду. Но именно эта съёмка является прямым нарушением запрета, поэтому изображение постепенно темнеет и фильм кончается в момент, когда рассказ только начинает разворачиваться, подчёркивая невозможность режиссёра продолжать историю

Заключение

Таким образом, проанализированные фильмы позволяют понять, как природа кино проявляет себя в фильмах Джафара Панахи и Аббаса Киаростами. Используя мета-визуальные жесты, режиссёры отказываются от привычных кинематографических рамок и шаблонов, выходят за пределы привычного кадра, показывая процесс кинозаписи, ломая четвёртую стену и смешивая реальное с вымышленным в неотделимое целое. При этом мета-визуальный язык в иранском кино не является эстетическим украшением или постмодернистской игрой. Он выполняет функцию, которая для иранского кинематографа принципиальна: делает видимыми те зоны реальности, которые не могут быть произнесены напрямую. Для Киарасатми мета-визуальность отражает его эстетическую концепцию, согласно которой реальность, стоящая выше кино, всегда ускользает в тот момент, когда хочет быть схваченной. Он размывает границу между двумя измерениями, в его работах камера всегда как будто ищет, но никогда не утверждает окончательной точки зрения, отказывается от завершённого нарратива. Для Панахи же мета-визуальность чаще всего становится жестом протеста. Его «Зеркало» и «Такси» подчеркивают возможность внезапного выхода из роли, случайного вмешательства реального мира в структуру фильма. «Это не фильм» доводит эту стратегию до предела, Джафар Панаахи превращает невозможность съемки в самодостаточную форму кино. У Киаростами и Панахи мета-визуальные приёмы дают зрителю свободу не только смотреть фильм, но и видеть что-то вовне. Их кино существует на тонкой грани между художественным и документальным, между постановкой и наблюдением, между запретом и творчеством. Именно в этом промежутке, в этой зыбкой зоне неопределённости рождается особый визуальный язык иранского кино — язык, который превращает сам процесс съёмки в акт философского жеста, эстетического открытия и политического присутствия

ЗТМ: Антон Долин о «Вкусе вишни» Аббаса Киаростами // Искусство кино URL: https://kinoart.ru/reviews/taste-of-cherry (дата обращения: 10.11.2025).

Иран Джафара Панахи // Cineticle URL: https://cineticle.com/iran-panahi/ (дата обращения: 15.11.2025).

Исламский мир на кинопленке: авторы, герои, города. «ВКУС ВИШНИ» (1995) Аббас Киаростами // Европейский университет в Санкт-Петербурге URL: https://eusp.org/news/islamskij-mir-na-kinoplenke-avtory-geroi-goroda-vkus-vishni-abbas-kiarostami (дата обращения: 11.11.2025).

Конец иранского фильма // Сеанс URL: https://seance.ru/articles/kiarostami/ (дата обращения: 12.11.2025).

Дубли: кинематограф Аббаса Киаростами между документальным и игровым // Искусство кино URL: https://kinoart.ru/texts/dubli-kinematograf-abbasa-kiarostami-mezhdu-dokumentalnym-i-igrovym (дата обращения: 12.11.2025).

Взгляд со стороны. «Зеркало», режиссер Джафар Панахи // Искусство кино URL: http://old.kinoart.ru/archive/1998/02/n2-article4 (дата обращения: 13.11.2025).

«Зеркало» как творческий манифест Джафара Панахи // ArtGuru URL: https://artguru.blog/2024/08/08/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B4/ (дата обращения: 13.11.2025).

Жизнь под запретом. Кино Джафара Панахи // Сеанс URL: https://seance.ru/articles/jafar-panahi/ (дата обращения: 13.11.2025).

Кино не знает границ — фильмы Джафара Панахи // MovieStart URL: https://moviestart.ru/2020/07/11/kino-ne-znaet-granicz-filmy-dzhafara-panahi/ (дата обращения: 14.11.2025).

Джафар Панахи: «Или вы следуете за аудиторией, или аудитория следует за вами» // Искусство кино URL: https://kinoart.ru/texts/dzhafar-panahi-ili-vy-sleduete-za-auditoriey-ili-auditoriya-sleduet-za-vami (дата обращения: 14.11.2025).

Лекция Зары Абдуллаевой «Аббас Киаростами. Промежуточное кино» // Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=gp3f5BgLS1c&t=1654s (дата обращения: 14.11.2025).

Лекция Александры Першеевой «Онтологический реализм Аббаса Киаростами» // Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=D-e1gpHFCyo&t=5125s (дата обращения: 14.11.2025).

Джафар Панахи — главный политзаключенный в современном кино // Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=D-e1gpHFCyo&t=5125s (дата обращения: 14.11.2025).

Клаустрофобия в большом городе. «Такси», режиссер Джафар Панахи // Искусство кино URL: http://old.kinoart.ru/archive/2015/03/klaustrofobiya-v-bolshom-gorode-taksi-rezhisser-dzhafar-panakhi (дата обращения: 15.11.2025).

Сквозь оливы: https://m.ok.ru/video/1206455569102

Это не фильм: https://vk.com/video-197265731_456240221