Не опять, а снова: повтор как концептуальный прием в анимации 1950-1980-х

Концепция

Мало кто из людей любит рутину. Бесконечные повторения и цикличные действия утомляют человека, вызывают в нем скуку и тревогу, замыкают во времени. Современное сознание тянется к новизне, к постоянному разнообразию и «день сурка» стал символом страшного застоя, ловушки, в которую страшно угодить. Но, как бы ни было парадоксально, именно повторение лежит в основе мира.

Всё движется по кругу: пока мы делаем вдох и выдох, спим и просыпаемся, поднимается и опускается вода в океанах, сменяются времена года, вращаются планеты. Миром правит цикл. Циклично рождение, циклична смерть. Циклична анимация.

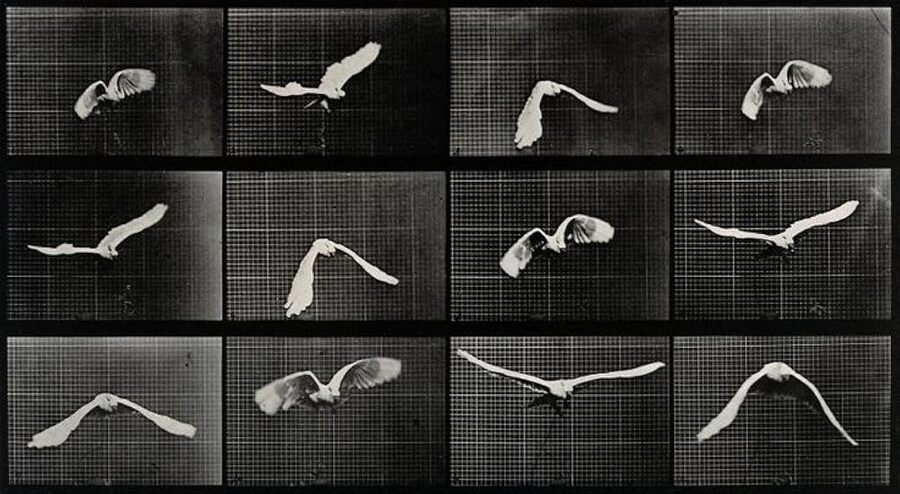

Цикл полета какаду, 1887 г. Покадровая съемка. Эдвард Мейбридж

Циклы и повторы неотделимы от искусства: анафоры и эпифоры в поэзии, рефрены и остинато в музыке, драматургические, стилистические, композиционные — их существует великое множество. Искусство анимации же строится целиком на повторе: кадр за кадром, снова и снова, оживает, не спеша, движение, выстраивается анимационный мир.

Первые анимационные формы, воплощенные с помощью таких причудливых устройств как зоотроп, фенакистископ или зоопраксископ строились на движении по кругу. В них движение жило благодаря механике повтора: бесконечно прыгает лошадка, кружатся танцоры, человек орудует мечом — и снова, и снова. Эти простейшие циклы не только имитировали движение, но и создавали собственную модель времени: сжатую, сконцентрированную, замкнутую. Медиатеоретик Лев Манович описывает эти устройства как «отображающие время в двумерном пространстве» [1, 51] и «работающие внутри замкнутого круга» [1, 296–297].

Анимация, созданная с помощью фенакистископа

С влиянием на анимацию кинематографа повторение стало стилистической опасностью. Повторения начали бояться. Повторение — это дешево и искусственно, повторение выдает, что кино это кино. Поэтому фильм, в том числе и анимационный, стремясь к иллюзии «реального времени» и непрерывного повествования, избегал зацикленности, чтобы не выдать искусственность конструкции.

Так повтор оказался несколько вытеснен на периферию киноповествования, анимационного в том числе, становился сугубо нарративным элементом (злой герой снова и снова пакостит доброму), а порой и просто случайностью.

«Сизиф» / «Sisyphus», 1974 г. Янкович Марсел

Тем не менее, анимация неотделима от цикла. Доминирование голливудской модели, в частности студии Disney, с её приверженностью к поступательному сюжету, иллюзии непрерывного движения и «невидимому» монтажу, не смогло остановить развитие авторской анимации. Напротив, именно в независимых национальных студиях и у независимых авторов анимационного кино повтор как сложный драматургический прием продолжал жить и усложняться.

Из рамок чисто технического средства, из рамок нарратива и рамок финансовых, повтор превращался в выразительное средство: драматургический приём, философское и чувственное высказывание, инструмент для построения анимационного мира. Повтор становился способом задать ритм, способом играть со зрителем, заставляя его примкнуть с интересом к экрану (хотя, казалось бы, на экране цикличная картинка), способом высказаться на тему рутинности, безвыходности, но не на уровне сюжета (напр. люди ругаются друг с другом снова и снова, такова их людская природа), а на уровне чувства. Анимация, все активнее нащупывая чувственное, начала стремиться к медитативности цикла, к исследованию того, что человеку одновременно и близко и ненавистно.

Через анализ работ таких авторов, как Збигнев Рыбчинский, Даниэль Щехура, Райан Ларкин, Ян Шванкмайер, Норман Макларен, Ёдзи Кури и других, я исследую:

— Какими бывают художественные повторы — В чем кроется их обаятельность — Как они становится выразительным инструментом передачи идей, состояний

Рубрикатор: 1. Концепция 2. Что такое художественный повтор? 3. Где искать повторы в анимационном кино? — Следы на экране (о фазовом повторе) — Замкнутые круги (о прямом повторе) — Монтажные ритмы (о монтажном повторе) 4. Почему повторы так обаятельны? 5. Зачем нужны повторы? 6. Заключение

«Он встречается везде в жизни мира, земли и человека во многих вариациях».

(М. А. Чехов о ритмическом повторе в книге «О технике актёра»)

Цикл ходьбы человека, 1880-e гг. Этьен-Жюль Маре

Что же такое художественный повтор?

«И так далее» / «Et Cetera», 1966 г. Ян Шванкмайер

Как уже было сказано выше, художественный повтор живет во многих сферах искусства, и анимация не исключение. Поэтому определение художественного повтора что из литературы, что из кинематографа в равной степени подошло бы и для анимационного кино: это сознательное возвращение к образам, движениям или композиционным структурам с целью повлиять на зрителя. Форм художественного повтора множество.

Однако в этом исследовании ключевым станет различие между нарративным и ненарративным повтором.

Искусствовед Андрей Буров в своей работе об авангардном кино XX века замечает: «в киноискусстве прием повторения может носить как технический, неконцептуальный, нарративный характер, выполняющий определенную фабульную функцию, или же оказывается художественным приемом — концептуальным и дискурсивным»[2, 2].

В анимации 50-х — 80-х годов ХХ-го века возможности художественного повтора активно исследуются самыми разными авторами: повтор становится не только выразительным средством, но и формой мышления, способом чувственного поиска.

«Внутренний пейзаж» / «Mindscape», 1976 г. Жак Друэн

В этом исследовании будет встречаться как слово повтор, так и слово цикл. Цикл — это разновидность художественного повтора, это множество повторов, как идентичных, так и вариативных.

Где искать повторы в анимационном кино?

«Внутренний пейзаж» / «Mindscape», 1976 г. Жак Друэн

Нам хорошо знаком сюжетный повтор, близкий к тексту, к фабуле. Но как выглядит повтор внесюжетный? Какими ниточками он вплетается в ткань кадра? Я выделю самые распространенные виды повтора, исходя из их визуальной структуры и композиционной роли: фазовый, прямой и непрямой (монтажный).

Следы на экране

Полёт пеликана. Хронофотография, 1987 г. Этьен-Жюль Маре

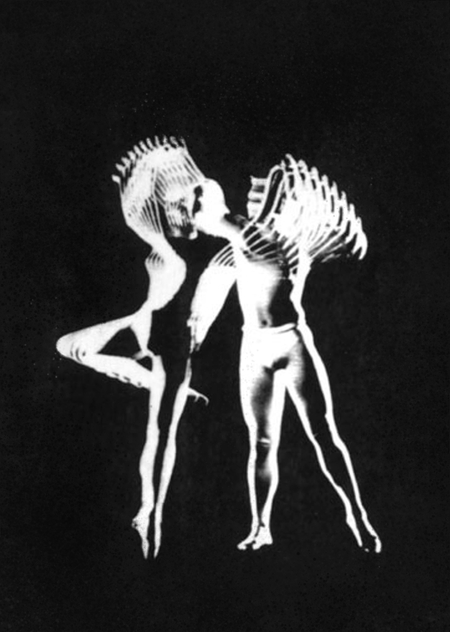

Фазовым повтором в анимации можно назвать движение одного и того же объекта, задерживающееся во времени за счёт покадровых наложений. Фазовый повтор обязательно внутрикадровый, то есть существует в замкнутой композиции: фазы не могут быть разделены монтажом. Зритель видит и текущее положение персонажа, и следы его предыдущих фаз. Хороший пример такой полифоничности движения — «Па-де- де» Нормана Макларена: нежные танцоры в этом анимационном фильме наделены одновременно и динамикой и плавностью.

«Па-де-де» / «Pas de Deux», 1968 г. Норман Макларен

У фаз может быть скорость, с которой они появляются и исчезают. Макларен активно исследует темп, расстояние, частоту фаз: близкие, частые фазы передают динамику движения, медленные, долго исчезающие замедляют движение фигур, делая их из полупрозрачных наоборот, монументальными, осязаемыми.

«Па-де-де» / «Pas de Deux», 1968 г. Норман Макларен

В «Па-де-де» возникает особенный эффект, достигаемый с помощью фазового повтора: помимо довольно очевидного эффекта остаточного движения, рождается эффект множественности. В первые минуты фильма, благодаря едва заметной разнице между фазами, кажется, что на экране не одна танцовщица, а несколько. Макларен тонко играет с этим ощущением: одна танцовщица с легкостью выходит из тела другой, и фаза превращается не в шлейф от движения, а в новое движение новой фигуры.

«Па-де-де» / «Pas de Deux», 1968 г. Норман Макларен

«Канон»

«Канон» / «Canon», 1964 г. Норман Макларен

Интересный повтор, имитирующий фазовый, у Макларена появляется чуть раньше, в фильме «Канон». Канон в музыке — это форма полифонии, где одна и та же мелодия вступает с временным сдвигом, аккуратно наслаиваясь и отступая, образуя сложную гармоническую структуру. Музыкальный канон — это, очень часто, про голоса. Звучит один голос, начинает, чуть погодя, звучать другой, третий. Голоса разные, но мелодия одна.

Визуальный «Канон» Макларена исследует возможности ритмического повтора: музыкальный ритм оживает на экране, движения человеческой фигуры повторяются с задержкой, взаимодействуя с друг другом так, как падают друг на друга костяшки домино, как один голос отталкивается от другого, образуя ритмическое эхо.

В отличие от «Па-де-де», в этом анимационном фильме повтор не фазовый, он скорее ближе к прямому (о нем ниже) — но он имитирует фазовый. Макларен играет со зрителем: фазы обретают самостоятельность: они должны быть точными копиями, выдержками из цельного движения, но начинают взаимодействовать, давая друг другу, скажем, пинки под зад.

«Канон» / «Canon», 1964 г. Норман Макларен

Точно так же как голоса в музыкальных канонах имитируют эхо одного голоса, оставаясь при этом разными по звучанию, анимационный персонаж (а в ткани фильма это, скорее, персонажи) Макларена, кажется, не совсем постоянен, а фазы (строгие и четкие копии) превращаются в повторы с вариациями, более свободные, подобные музыкальному рисунку. Можно сказать, что Макларен по-своему иллюстрирует канон как музыкальное произведение, экспериментирует с визуальным ритмом, с визуальной музыкальностью, что до него делали в области абстрактной анимации (например Оскар Фишингер или Лен Лай). Хотя сам Макларен, конечно, известен и своими абстрактными экспериментами, поэтому очевидно, что «Канон» — тоже, своего рода, форма визуальной музыки.

«Канон» / «Canon», 1964 г. Норман Макларен

Замкнутые круги

«Стул» / «The Chair», 1963 г. Ёдзи Кури

Прямым повтором в анимации можно назвать дословное (причем дословность может быть не визуальная, а концептуальная), почти механическое воспроизведение одного и того же движения, кадра или сцены без каких-либо монтажных склеек между его этапами. Он может быть исключительно внутрикадровым (происходить в рамках одной сцены, кадра), а может состоять из серии сцен, повторяемых снова и снова, то есть быть многоплановым. Прямой повтор может быть как замкнутым циклом (абсолютно одинаковым в начале и в конце или не иметь начала и конца), назовем его регулярным, так и прогрессировать, т. е. быть нерегулярным [3, 46-47].

Зная всю эту, немного нудную информацию, нужную для классификации вещей, мы можем теперь сполна погрузиться во все обаяние прямого повтора и не запутаться.

«Танго» / «Tango», 1981 г. Збигнев Рыбчинский

«Танго» Збигнева Рыбчинского, пожалуй, самый известный пример анимационного кино, содержащего в себе повтор как основу композиции. Эту работу можно назвать энциклопедией художественного повтора, настолько много разноуровневых циклов в ней содержится: она циклична и по композиционной структуре (от монтажа до визуальности и ритма), и по смысловой.

«Танго» / «Tango», 1981 г. Эскиз к фильму. Збигнев Рыбчинский

Приводя попытку охарактеризовать внутренний мир этой работы, в частности, выстроить портрет художественного повтора, можно отметить некоторые вещи. Художественный повтор в «Танго» состоит из многих и многих циклов. Каждый персонаж (а их ни много ни мало, двадцать шесть человек, как тактов в танго), появляясь в кадре, совершает одно и то же простое действие: мальчик залезает в окно за мячом, представительный мужчина в красном оставляет пакет, подозрительный мужчина в черном тут же его забирает, в это время женщина кормит и укладывает ребёнка и так далее. Персонажи не замечая друг друга, с математической, ритмической точностью множатся, пока комната (единое, замыкающее пространство этого фильма) не оказывается заполненной до краёв этим тщательно выверенным хаосом.

«Танго» / «Tango», 1981 г. Збигнев Рыбчинский

Эти циклы повторяются столько, сколько живет кино, и как появлялись человечки-циклы по одному, так по одному и удаляются. Совокупность циклов объединяется в один большой цикл, составляя всю композицию этой работы, то есть образуя цикл композиционный: комната будет наполняться и опустевать, наполняться, и опустевать столько раз, сколько мы решим посмотреть кино от и до. Эта работа является одним из самых выразительных примеров внутрикадрового прямого повтора в анимации: действие циклично (регулярно), происходит в едином времени и пространстве, отображено единым монтажным кадром.

«Танго» / «Tango», 1981 г. Збигнев Рыбчинский

«Поп»

«Поп» / «Pop», 1974 г. Ёдзи Кури

«Поп» Ёдзи Кури предлагает особый тип прямого повтора: прямой (замкнутый сам в себе), регулярный (не прогрессирует, хотя может создавать иллюзию прогресса), но при этом многоплановый. Едет поезд — это всё, что происходит в фильме.

«Поп» / «Pop», 1974 г. Ёдзи Кури

Меняются ракурсы, меняются планы, но самое движение в своей основе, движущийся объект остаются прежними. Фильм можно воспроизводить по кругу — и он естественным образом замыкается в петлю. Этот повтор не только визуальный, но и концептуальный: до широкого распространения 3D-технологий Кури находит способ раздвинуть экранное пространство, позволяя взглянуть на одно и то же явление (движение поезда) с разных сторон. Вообще, движение поезда не раз становится объектом повторов в авторской анимации за счет своей циклической структуры: ритмичное «чу-чух, чу-чух» с каждым новым ударом колеса о стык рельс — знакомый почти каждому символ бесконечного движения.

«Поп» / «Pop», 1974 г. Ёдзи Кури

Монтажные ритмы

«И так далее» / «Et cetera», 1966 г. Ян Шванкмайер

Последний тип повтора, который было бы полезно выделить для этого исследования — повтор непрямой или монтажный. Такой повтор представляет собой чередование одного и того же кадра или сцены, между различными сценами кино. В отличие от фазового или внутрикадрового повтора, у монтажного повтора ярко выраженная композиционная роль: он всегда выступает кирпичиком кино-композиции и возникает в фильмах, которые имеют усложненную композиционную структуру. Как правило он носит ритмическую, обрамляющую, концептуальную (важную для раскрытия темы) роль.

«Возможности диалога» / «Dimensions of Dialogue», 1982 г. Ян Шванкмайер

«Естественная история»

«Естественная история» / «Historia Naturae, Suita», 1967 г. Ян Шванкмайер

В работах Яна Шванкмайера особую роль занимает визуальный ритм, именно поэтому монтажный повтор (который теснее всех других связан с ритмом) часто появляется в его анимационных фильмах. В работе «Естественная история» Шванкмайер выстраивает следующую композицию: представляет одну группу мира природы (ракушки, насекомые, рептилии, амфибии, птицы, человек и др), а затем показывает изображение жующего рта. Быстро сменяющиеся тематические картинки вдруг обрамляются изображением неспеша двигающихся мужских губ — получается единица визуального ритма. И таких в фильме несколько, почти музыкально сменяющихся.

«Естественная история» / «Historia Naturae, Suita», 1967 г. Ян Шванкмайер

Ритмическая композиция превращается здесь, конечно, в концептуальное высказывание: на тему, например, человеческой потребительской природы. «Естественная история» трактуется режиссером как бы иронично, повтор действует на зрителя даже несколько комически (а ведь повтор является еще и комическим приемом): каждый этап истории заканчивается жующим человеческим ртом.

С одной стороны зритель быстро улавливает структуру фильма и знает, чего ожидать от каждого ритмического захода, с другой — продолжает оставаться у экрана: именно потому, что повторы в «Естественной истории» не столько нарративные, сколько ритмические.

Шванкмайер использует подобные повторы и в других своих работах, вроде «Игры с камнями» или «И так далее».

«Игра с камнями» / «A Game with Stones», 1965 г. Ян Шванкмайер

Почему повтор так обаятелен?

«Естественная история» / «Historia Naturae, Suita», 1967 г. Ян Шванкмайер

Почему повтор так обаятелен, хорошо разобрать на одном из самых провокационных фильмов Даниила Щехуры. Его «Путешествие» исследует совсем иную, ненарративную структуру повествования. На нее не так просто натянуть «смыслы», контекст, концепт — хоть что-нибудь, близкое к нарративному. В фильме просто едет поезд, едет туда и назад. И почему-то на это хочется смотреть, почему-то звуковые (к слову, не документальные) ритмы, взаимодействуя с визуальными что-то говорят нам, заставляют что-то чувствовать.

«Путешествие» / «Podróż», 1970 г. Дениэль Щехура

В «Путешествии» собраны все самые обаятельные возможности повтора. Во-первых, режиссер играет со временем. Наше времяощущение становится зависимым от течения времени в кино, и Щехура пользуется этим. Ускорения и остановки поезда: такие крупные сдвиги в уже выстроенном в начале ритме ощущаются как настоящий аттракцион.

Во-вторых, тот самый ритм (близкий к музыкальному), о котором я пишу, выстроен предельно точно и на многих уровнях: от многослойности кабинки поезда и проходящих мимо столбов, до того, как рассажены деревья на этапе остановки.

В третьих, повторы у Щехуры не живут сами по себе, и не просто перечисляются, они образуют систему, в которой время, по итогу, зацикливается. Вперед-назад, влево-вправо, эти маятниковые движения очень легко вступают во взаимодействие со зрителем.

«Путешествие» / «Podróż», 1970 г. Дениэль Щехура

Самый сильный момент в фильме (сильный на уровне даже нарративного кино) — момент, когда мы герой едет назад к нам лицом. Мы смотрели этому человеку в спину, а теперь хотим смотреть ему за спину и разглядывать пейзаж, только бы не встретиться глазами. Все переворачивается и в мультфильме, и в нас самих. Щехура создает потрясающий провокационный чувственный эксперимент, и цикл — его инструмент.

«Путешествие» / «Trip», 1970 г. Дениэль Щехура

Зачем вообще нужны повторы?

«Прогулка» / «Walking», 1968 г. Раян Ларкин

Хороший и вполне логичный вопрос — почему самые разные авторы анимационного кино (причем, не только исследуемые в этой работе) раз за разом прибегают к художественному повтору: неужели этот метод, пусть он и обаятельный, за долгое время своего существования не исчерпал себя, не стал утомительным? Дело, конечно, не в стильном концептуальном приеме, а в том, какая в действительности роль у художественного повтора. Она может быть невозможно широкой, от концептуального до визуального, но, по сути, сводится к двум вещам:

Повтор ради повтора

«Прогулка» / «Walking», 1968 г. Раян Ларкин

Художественный повтор работает как самоценный жест. Он не требует логического объяснения, ему не нужен нарратив: в нем самом вся суть. Конечно, в канве всего анимационного фильма он может принимать сколь угодно сложные формы, но в сущности даже самы й «голый» повтор, скажем, цикл ходьбы, может стать объектом исследования обаятельного и гипнотического природного ритма. Это отлично видно в работе Райана Ларкина «Прогулка».

Повтор ради конца повтора

«Дом на рельсах» / «Home on the Rails», 1981 г. Пол Дриссен

Иногда повтор существует для того, чтобы быть прерванным. Слом заданного ритма (в традиционном анимационном кино это стоило бы расценивать как драматургический поворот) оставляет неизгладимый отпечаток на зрителе. Иногда это — ожидание зрителем конца повтора, изменения в его структуре, которые могут произойти, а могут и нет. В «Доме на рельсах» Пола Дриссена, поезд проезжает снова и снова, пока цикл не прерывается тем, что сам дом становится поездом. Темные окошки светлеют.

Заключение

Художественный повтор в анимационном кино 50-х-80-х годов активно отходит от своей нарративной стороны и развивается как ненарративное, концептуальное выразительное средство. Функций и свойств у художественного повтора множество: он образует циклы, прогрессирует, выстраивает ритмические рисунки и композиционные структуры. Повтор существует не только на визуальном уровне восприятия, но и на глубинном, позволяя чувственно воздействовать на зрителя. Художественный повтор в 50-х-80-х оформляется и как технический приём, открывающий зрителю окно в природу движения, и как поэтический жест.

В каждом из рассмотренных анимационных фильмов повтор обретает свою маленькую обаятельную форму. У Рыбчинского — выверенная система внутрикадровых циклов, у Кури — гротескная игра с регулярностью, у Шванкмайера — монтажный эксперимент, переходящий в символьный, где повтор находит наиболее концептуальное, близкое к нарративному, выражение. Повтор дает своим режиссерам все: они обращаются с временем, как с мягким пластилином, с визуальным ритмом, как со слышимой музыкой, с композицией, как с осмысленным текстом.

Именно поэтому повтор и продолжает жить, продолжает оставаться одним из самых выразительных способов говорить о движении, времени и чувстве. Говорить о нем детским, понятным, природным языком — языком ритма.

«И так далее» / «Et Cetera», 1966 г. Ян Шванкмайер

Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Press, 2001. — 400 с.

Буров Андрей Михайлович. «Принципы художественного повторения в отечественном и зарубежном авангардном кинематографе первой половины XX века» Театр. Живопись. Кино. Музыка, no. 4, 2013, c. 171-187

Чехов М.А. О технике актера. — [Лос-Анджелес]: 1946. — 235 с.

Буров Андрей Михайлович Принципы художественного повторения в отечественном и зарубежном авангардном кинематографе первой половины XX века // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2013. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-hudozhestvennogo-povtoreniya-v-otechestvennom-i-zarubezhnom-avangardnom-kinematografe-pervoy-poloviny-xx-veka (дата обращения: 22.05.2025).

Буров А.М. «Фазность» и художественное повторение в теории и практике С. М. Эйзенштейна. Вестник ВГИК. 2013; 5(3(17)): 62-74.

Познин Виталий Федорович Художественное пространство и время в экранном хронотопе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-prostranstvo-i-vremya-v-ekrannom-hronotope (дата обращения: 22.05.2025).

Буров А. М. Художественный феномен повторения в визуальных искусствах: автореф. дис. … д-ра искусствоведения. — М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. — 58 с.