Стратегии заимствования «иных» культур (Гоген, Матисс, Пикассо)

Рубрикация

Введение Концепция I. Трагическая утопия II. Источник вдохновения III. Поиск новых форм IV. Сравнительный анализ Заключение Список источников

Введение

Конец XIX-начало ХХвв стал для европейской живописи временем радикальных перемен: на фоне стремительной модернизации, колониальной экспансии и переосмысления национальной идентичности художники последовательно отвергали академические каноны, создавая новые художественные языки. Приток артефактов из Африки, Океании и Азии стимулировал интерес к «иным» эстетикам. Африканские маски повлияли на кубизм; японские гравюры — на постимпрессионистов; полинезийские мотивы — на Гогена.

Концепция

В своей работе я планирую проанализировать три различные стратегии заимствования культурного наследия Океании и Африки, реализованные ключевыми фигурами модернизма — Полем Гогеном, Анри Матиссом и Пабло Пикассо. Выбор этих художников обусловлен не только их значимостью как ярких представителей модернистского направления, но и тем, что каждый из них демонстрирует особую, самобытную стратегию культурного заимствования. Будем рассматривать их подходы в определенной последовательности, чтобы четко проследить эволюцию подходов: от трагической утопии (Гоген) через источник вдохновения (Матисс) к инструменту поиска принципиально новых художественных форм (Пикассо).

«В ходе исторического процесса культуры различных народов постепенно смешиваются, предлагая мировой цивилизации свои лучшие качества и одновременно впитывая в себя инородные элементы, делая их неотъемлемой частью собственного бытия»

Моё исследование структурировано в виде трёх глав, после которых следуют выводы, список использованной литературы и перечень источников графических материалов. Первая глава — «Трагическая утопия» — посвящена Полю Гогену и его таитянскому периоду. В ней я проанализирую отношение художника к европейской цивилизации и его стремление обрести утопический рай. При этом особое внимание уделю парадоксу: даже находясь в экзотическом мире, Гоген сохраняет идентичность «белого» человека, что накладывает отпечаток на его творчество. Во второй главе — «Источник вдохновения» — рассмотрю творческий путь Анри Матисса. Основное внимание уделю поиску художником новых выразительных средств через осмысление искусства Африки, в том числе после поездки в Марокко. Посмотрю, как африканские эстетические принципы трансформировались в его работах, обогащая художественный язык фовизма. Третья глава — «Поиск новых форм» — раскроет влияние африканского искусства на кубистические эксперименты Пабло Пикассо. В ней я исследую как традиционные африканские формы и маски стали катализатором для создания принципиально новых художественных решений в творчестве мастера. В заключительной главе «Сравнительный анализ» я покажу таблицу в которой наглядно продемонстрирую разность отношения художников к источнику творчества, разную роль цвета у каждого из них, обозначу индивидуальных подход Гогена, Матисса и Пикассо к изображению людей и к пространству на полотне. В «Заключении» подведу итог своего исследования и приведу список литературных и графических источников в «Списке источников».

I. Трагическая утопия

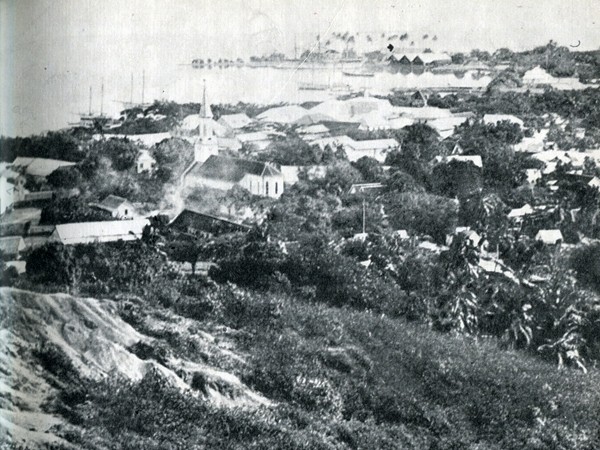

Поль Гоген фото с Таити

«Что до меня, то я уже решил. Вскоре я уезжаю на Таити, маленький островок в Южных морях, где можно жить без денег. Я твердо намерен забыть свое жалкое прошлое, писать свободно, как мне хочется, не думая о славе, и в конце концов умереть там, забытым всеми здесь в Европе»

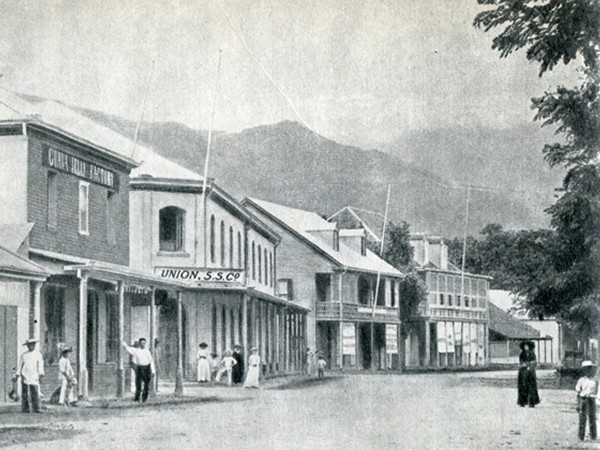

В 1891 году Поль Гоген отправился на Таити в поисках простой и недорогой жизни, которая при этом сохраняла бы привилегии, доступные представителям европейской нации. Поскольку Таити с 1881 года являлся французской колонией, у европейцев формировалось двойственное отношение к этой земле и её народу. С одной стороны, первобытность таитянского уклада привлекала своей простотой и наивностью; с другой — провоцировала пренебрежительное отношение со стороны «цивилизованных» европейцев. Прибыв на остров, Гоген был шокирован: он не увидел Эдема, рисовавшегося в его воображении. Для художника это стало

«настоящим ударом — вместо красивого селения с живописными хижинами увидеть шеренги лавок и кабаков, безобразные, неоштукатуренные кирпичные дома и ещё более безобразные деревянные постройки, крытые железом»

Реальная жизнь в столице острова — Папеэте — мало чем отличалась от парижской. Здесь имелись рестораны и дома с европейской обстановкой. При этом коренное население «ничуть не походило на голых Ев и диких Геркулесов»: люди носили закрытую одежду, введённую в моду миссионерами. Многолетняя проповедь миссионеров привела к тому, что местное население почти полностью утратило знания о собственной религии и мифологии. Большинство таитян не помнили имён своих богов и даже стыдились «невежественных» и «диких» предков. Примечательно, что собрание местного музея, где Поль Гоген рассчитывал глубже познакомиться с традиционной культурой и искусством, в разы уступало таитянским коллекциям, хранящимся в европейских музеях.

Фотография Папеэте

«Это была Европа — Европа, от которой я уехал, только еще хуже, с колониальным снобизмом и гротескным до карикатурности подражанием нашимобычаям, модам, порокам и безумствам»

Не найдя успеха и умиротворения в столице, Гоген отправился на поиски аутентичности — вглубь острова, подальше от Папеэте. На короткие периоды ему удавалось обрести гармонию, хотя даже в самых отдалённых уголках он с разочарованием замечал следы цивилизации. В первых таитянских картинах художник стремился передать «примитивные» сцены из жизни полинезийцев. Однако, как отмечает Даниельссон, он «показывает нам только часть действительности», сознательно абстрагируясь от реального положения дел. На острове Гоген писал пейзажи, натюрморты и портреты. Героиней многих его полотен стала загадочная местная девушка. Художник создавал образ прекрасного, идеального мира: на картинах переливались формы, в которых угадывались невиданные растения. Этому мифическому пространству вторили сочные, яркие оттенки, наполнявшие полотна таитянского периода.

Женщина, держащая плод893

В картине «Женщина, держащая плод» (1893) Поль Гоген превращает бытовую сцену в образ, исполненный возвышенного смысла и декоративной эстетики. Фигура женщины с плодом в руках явно отсылает к библейскому сюжету об Еве и запретном плоде, привнося в композицию глубокий символический подтекст. Этот приём характерен для творческого метода Гогена: художник систематически включал религиозные и мифологические мотивы в свои полотна, переосмысляя их через призму полинезийской реальности и собственных философских поисков. Особую выразительность картине придаёт розовый колорит: именно через него Гоген воссоздаёт ощущение раскалённого тропического воздуха.

В картине «А, ты ревнуешь?» (1892) Поль Гоген раскрывает идею гармонии человека и природы. Композиция построена на разделении плоскостей: фигуры таитянских девушек противопоставлены воде, а линия берега служит мягким разделителем двух стихий. При этом разделение не создаёт разобщённости — силуэты девушек перекликаются с изгибами берега, их позы вторят ритму прибоя. Гоген избегает резких контрастов, подчёркивая естественную слитность персонажей с природой. Так художник воплощает свою мечту о «первобытной» целостности, утраченной в Европе. «А, ты ревнуешь?» становится выразительным воплощением этой художественной утопии — поиска первозданной гармонии между человеком и природным миром.

Её звали Вайраумати

Гоген начал углублять свои познания о таитянской культуре по средства прочтения трудов своих европейских предшественников, живших на острове десятилетиями ранее.

«Художник достаточной часто выбирал сюжеты своих произведений из маорийских преданий. Поэтому поэтический подтекст в его работах играет значительную роль „Дух мертвых бодроствует“»

Дух мертвых не дремлет

В 1895 году Поль Гоген во второй раз возвращается на Таити, после постигших его неудач во Франции. Не обретя семейного счастья на острове и получив известия о смерти дочери, художник пытается лишить себя жизни. Меняется колорит картин художника: на смену ярким и сочным цветам приходят сдержанные и темные.

«В искусстве Гогена зазвучали печальные, даже трагичные интоннации»

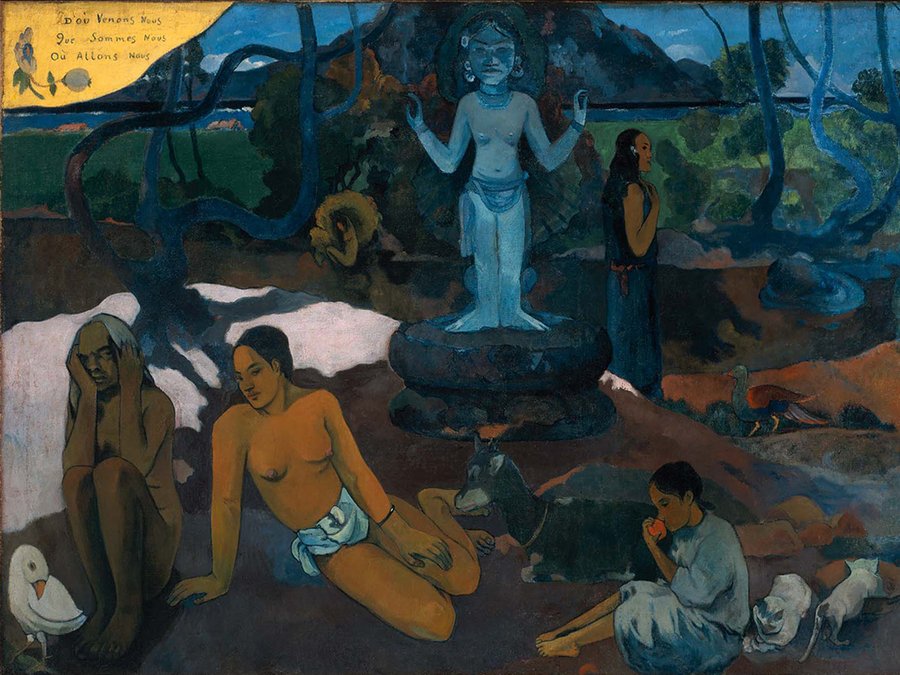

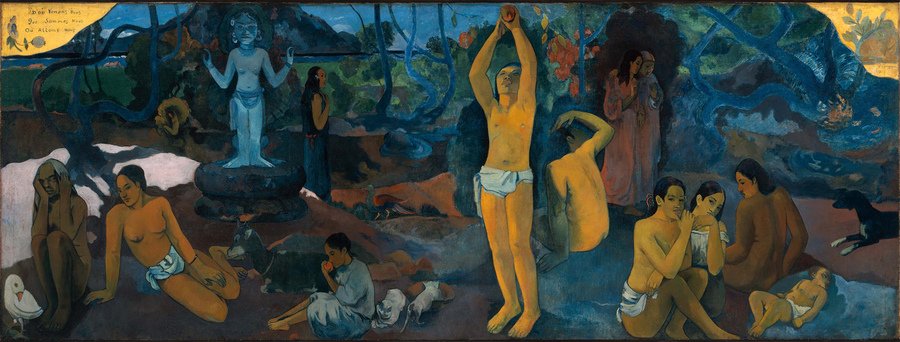

Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?

Размышления о тайнах человеческого бытия — о происхождении, сущности и предназначении человека — легли в основу замысла последнего масштабного полотна Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» (1897–1898). Картина пронизана тревожно философским настроением: это не повествование, а скорее визуальная медитация о цикличности жизни. Приглушённая, сдержанная палитра с холодными сине зелёными и охристыми тонами создаёт ощущение сумеречности. В целом полотно оставляет двойственное впечатление: строгая ясность символического строя соседствует с глубокой, почти физической тревогой перед неразгаданными тайнами бытия.

Итак, таитянская эпоха Гогена демонстрирует парадокс культурного заимствования: в поисках утраченного рая художник обращается к полинезийской культуре, избирательно заимствуя её элементы (образы туземцев, мотивы первобытности), но создаёт не документальное отражение, а субъективную утопию. Осознание этой дистанции между мечтой и реальностью придаёт его творчеству трагический оттенок.

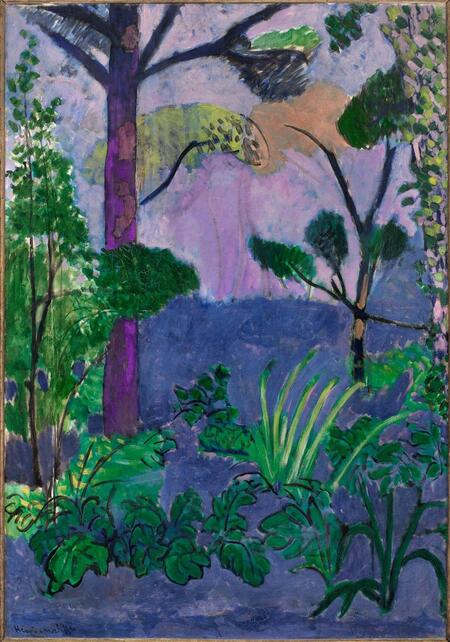

II. Источник вдохновения