ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Сергей Павлович Дягилев: полоумие или величие.

Проект имеет три составляющие:

Первая, осознание, кто такой Сергей Дягилев, из какого рода он вышел и что от него получил благодаря генам и воспитанию.

Второе, влияние Дягилева на восприятие русской живописи на мировой сцене.

Третье, влияние Дягилева на европейскую театральную сцену посредством русского духа.

Концепция исследования заключается в подробном изучении влияния одного человека на мир искусства в целом.

Сережа, или «Дьявол во плоти»

Валентин Серов «Портрет С. П. Дягилева» (1904 год, Русский музей) / Лев Бакст «Портрет Дягилева с няней» (1906 год, Русский музей)

«Эту фразу ты должен забыть, когда хотят — всегда могут»

С раннего детства мачеха, Елена Панаева, готовила маленького Сережу к суровым реалиям жизни. Слово «дисциплина» было не просто набором букв, а скорее сводом правил. «Надо идти напролом» — позже напишет уже сам Сергей Павлович. А пока что вернемся к детству великого импресарио русской культуры.

На самом деле все было не так строго. Мальчик рос в культурно-образованной семье, где постоянно звучала музыка, цитировались классики и происходили дебаты на тему искусства. Периодически разыгрывались сценки из знакомой литературы или экспромтом рождались невероятные жизненные этюды. Конечно, все рассуждения были далеко не на профессиональном уровне, но это не мешало семейству Дягилевых быть причастным к совершенному миру. Благодаря дяде Сережа уже в начальных классах хорошо разбирался в живописи, пробовал сам сочинять музыку. А дом всегда был полон учителей и гостей, в том числе признанных гениев, таких как Николай Андреевич Римский-Корсаков, Петр Ильич Чайковский и других

К слову о Петре Ильиче.

Для Сергея Дягилева Чайковский был не просто далеким родственником, жившим по-соседству. Скорее вдохновителем и творческим спутником на всю оставшуюся жизнь. Он будет отходить от творчества композитора и снова возвращаться, признавая его гениальность. Последним прослушанным произведением перед смертью импресарио стала 6-я Симфония си-минор (h-mol) Петра Ильича Чайковского.

Сергей Дягилев, будущий театральный деятель, уже в гимназические годы обладал редким даром производить неизгладимое впечатление.

Его яркая индивидуальность, описанная в мемуарах современников, далеко выходила за рамки обычного школьника. Олег Брезгин в своей биографии Дягилева цитирует воспоминания Иосифа Васильева (Израэльсона), одноклассника Сережи, который провел с ним несколько лет за одной партой в Первой Санкт-Петербургской классической гимназии.

Сергей Дягилев. Фотография из Государственного архива Пермского пансиона copy

«Не по летам и несоответственно с классом он был образован и развит. Он знал о вещах, которых мы, сверстники и одноклассники, никакого понятия не имели: о русской и иностранной литературе, о театре, музыке. Он свободно и хорошо говорил по-французски и по-немецки, музицировал. С внешней стороны он также сильно от нас отличался. К нему, в противоположность нам, необыкновенно подходило слово „барич“. Серёжа Дягилев казался исключением и большинство из нас смотрело на него снизу вверх. Таким же исключением он был для учебного персонала».

Сохранившиеся письма Дягилева того периода подтверждают его развитый художественный вкус и амбиции, что в совокупности с воспоминаниями Васильева помогает понять истоки его будущего успеха в мире искусства. Очевидно, очарование, которое излучал молодой Дягилев, было не просто внешней привлекательностью, но и в его искренней любови к красоте и беспредельной веры в свою миссию. Его способность вдохновлять других и увлекать за собой была неотъемлемой частью его личности и заложила фундамент для его будущих грандиозных проектов, среди которых наиболее известен его вклад в русский балет и мир искусств.

Первые шаги

По настоянию отца в 1890 году Дягилев отправился изучать юридическую грамотность в Санкт-Петербургском университете. Но окончил обучение он только в 1896 году, так как на данном этапе его больше интересовала музыка: пробы себя в качестве композитора и первые показы публике своих сочинений. Некоторое время даже брал уроки у Николая Римского-Корсакова. Но маэстро по достоинству не оценил пылкие произведения юного дарование.

Эмоциональный юноша в поисках спасения после провала в музыкальной индустрии получает приглашение — отправиться в путешествие по Европе. Где и зарождается идея о выводе величия русского искусства за пределы родины.

Вацлав Нижинский и Сергей Дягилев

Выставка английских и немецких акварелистов

В Санкт-Петербурге, весной, в стенах музея барона Александра Львовича Штирлица, состоялось знаменательное событие — открытие первой самостоятельной выставки Сергея Дягилева. Это было смелая и амбициозная попытка представить российской публике современные западноевропейское искусство, в то время ещё малоизвестное и понятное широкому кругу. Дягилев, проявив недюжинную энергию и организаторский талант, лично отобрал и доставил из-за границы 250 произведений, преимущественно акварели.

Выставка представляла работы таких мастеров, как Джеймс Уистлер, известный своими виртуозными ноктюрнами и портретами, выполненными с использованием тончайших цветовых градаций Джеймс Патерсон, чьи пейзажи отличались лиричностью и чувством атмосферы Адольф фон Менцель, мастер реалистического изображения, известный своими живописными работами на исторические и бытовые сюжеты Фон Ленбах, прославившийся своими портретами выдающихся деятелей культуры и политики; и Арнольд Бёклин, романтик, чьи символические произведения, полные мистики и аллегорий, завораживали зрителей своей необычной атмосферой, завораживали зрителей своей необычной атмосферой. Примечательно, что Дягилев был знаком со многими из этих художников, что свидетельствует о его широких связях в художественных кругах Европы.

1. Костюм куклы-исп. для балета «Кукла-фея». 2. Костюм почтальона. 3. Сценография для балета «Кукла-фея». 1903

Выбор Дягилева вызвало разноречивые отзывы. Большинство критиков и художников восприняли экспозицию как одностороннюю, недостаточно глубокую и даже бессодержательную, упрекая организатора в излишнем увлечении западными тенденциями и пренебрежении к отечественному искусству. Большинство россиян в восторге от представленной коллекции, видя в ней значительный шаг в развитии российской художественной сцены. Это полярность мнений отражена в современных исследованиях.

Голландский искусствовед Шенг Схейен в своей книге «Сергей Дягилев». «Русские сезоны навсегда» подробно описывает события вокруг выставки, указывая на непосредственное участие Дягилева в публичном обсуждении экспозиции.

Дягилев опубликовал в газете «Новости» свой отзыв, в котором присутствовали как положительные, так и критические замечания, подписав его инициалами «С.Д.», что говорит о самокритичности и желании вести открытый диалог со зрителями и критиками, что говорит о его самокритичности и желании вести открытый диалог со зрителями. Александр Бенуа объяснял такой выбор экспонатов «общей незрелостью» российского искусства того времени и желанием Дягилева «уйти от отсталости российской художественной жизни», продемонстрировав достижения западных коллег. В своих записках он подчеркивал влажность подобных выставок для стимулирования творческого роста отечественных художников.

Выставка русских и финляндских художников

В январе 1898 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки, организованной Сергеем Дягилевым, которая стала важным событием в культурной жизни России и привлекла внимание как общественности, так и прессы. Это мероприятие, проходившее в условиях суровой петербургской зимы, стало настоящим праздником искусства. Зал, в котором проходила выставка, был утоплен в цветах, создавая атмосферу весны и радости, в то время как звуки торжественного оркестра наполняли пространство, подчеркивая значимость события. Гостями вечера стали представители императорской семьи, включая самого Николая II, его мать, императрицу Марию Федоровну, и супругу, императрицу Александру Федосовну. Также присутствовали великие князья, что подчеркивало высокий статус выставки и ее значение для культурного развития страны.

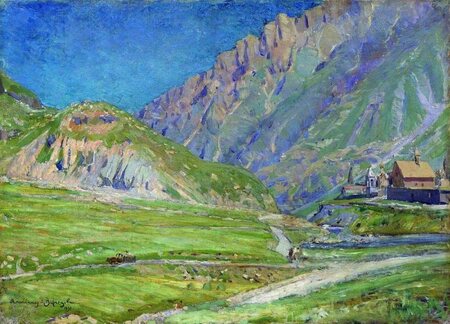

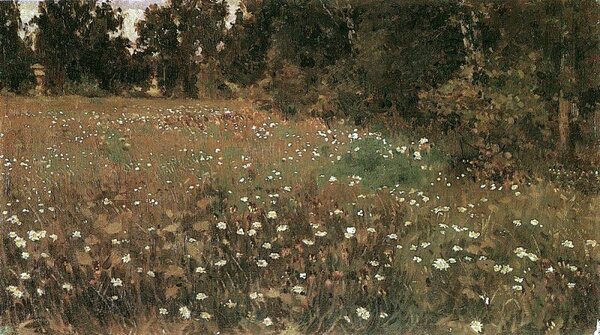

Аполлинарий Михайлович Васнецов «Горный пейзаж» 1895 / Аполлинарий Михайлович Васнецов «Цветущий луг» 1882-1885

Экспозиция включала около 300 работ тридцати художников, что делало ее одной из самых масштабных художественных выставок того времени. В числе представленных произведений были работы ведущих представителей русского символизма и модерна. Например, Аполлинарий Васнецов, известный своими мистическими образами, удивлял зрителей яркими и полными символики произведениями, которые затрагивали глубокие философские и метафизические темы. Михаил Врубель, виртуозный мастер цвета и линии, поражал экспрессивностью и глубиной своих картин, создавая атмосферу, полную эмоций и внутреннего напряжения. Его работы, как правило, были насыщены яркими цветами и динамичными формами, что делало их особенно запоминающимися.

Однако выставка не ограничивалась только русскими художниками.

Аксели Галлен-Каллела «Старая женщина с кошкой», 1885 г / Аксели Галлен-Каллела «Легенда об Айно» 1891 г

Значительное внимание было уделено финскому искусству, что подчеркивало интерес Дягилева к культурным связям между Россией и Финляндией. В числе финских художников, представленных на выставке, были Аксели Галлен-Каллела, который удивлял зрителей своими картинами, насыщенными национальным колоритом и мифологическими мотивами. Его работы отражали богатую финскую культуру и традиции, что делало их особенно привлекательными для зрителей. Альберт Эдельфельт, мастер пейзажа и портрета, демонстрировал превосходное владение техникой, создавая произведения, которые отличались гармонией и утонченностью. Магнус Энкель, известный своими яркими и эмоциональными полотнами, также внес свой вклад в выставку, привнося в нее элементы финского национального колорита и экспрессии.

Важной частью выставки стало не только представление художественных произведений, но и создание площадки для обсуждения актуальных вопросов искусства и культуры того времени. Дягилев, как организатор, стремился не только показать достижения русских и финских художников, но и создать диалог между ними, что способствовало обмену идеями и вдохновению.

МИР ИСКУССТВА

Российская художественная жизнь на исходе XIX столетия представляла собой кипящий котел событий. Выставки и аукционы привлекали всё больше внимания, заполняя страницы специализированных изданий. Однако эти журналы, зачастую узкоспециализированные и отстающие от стремительного развития творческого процесса, не могли в полной мере отразить его динамику и многогранность. В этой атмосфере, словно яркая вспышка молнии на темном небосклоне, появился «Мир искусства», настоящий прорыв, перевернувший устоявшиеся представления о том, каким должен быть художественный журнал.

Инициатива создания этого знаменательного издания принадлежала Сергею Дягилеву, человеку, выдающегося организаторского таланта и необыкновенного чутья, позволившего ему не только задумать проект такого масштаба, но и успешно его реализовать, начав публикацию 9 ноября 1898 года.

Обложки журналов «МИР ИСКУССТВА» разных годов

Это был настоящий манифест нового эстетического мышления, смелый вызов устоявшимся канонам и традициям. Дягилеву удалось привлечь влиятельных меценатов, таких как княгиня Мария Тенишева и Сергей Морозов, чья финансовая поддержка стала ключевым фактором в реализации задуманного, поражавшего своим роскошным оформлением, беспрецедентным для того времени.

«Мир искусства» являл собой воплощение парадоксальной эстетики, смело соединявшей в себе элегичность и самоуверенность, упаднические настроения и жизнерадостную энергию. Журнал отражал атмосферу переломного момента в истории России, своего рода дух времени, насыщенный глубокими противоречиями и стремлением к переменам. Однако ключевым отличием «Мира искусства» от предшественников стало его художественно-редакционное руководство.

Третья выставка картин журнала «Мир искусства»

Впервые направление и характер журнала определяли сами художники, а не редакторы, зачастую стремящиеся к объективности или беспристрастности, которые, как правило, оказывались поверхностными и не отражали действительных художественных тенденций. Редакционная коллегия, объединившая талантливых литераторов, художников и теоретиков искусства, провозгласила своей целью освещение широкого круга произведений — как зарубежных, так и российских мастеров, — из всех искусствоведческих эпох, исходя из их актуальности и значимости для нового образного сознания.

Это принципиальное заявление подчеркивало ориентацию на современные художественные течения, на актуальные проблемы и дискуссии, которые будоражили художественный мир того времени.

Журнал не просто рецензировал выставки и освещал жизнь художественного сообщества, он активно формировал эстетические вкусы, влиял на общественное мнение и стал своеобразным катализатором новых творческих идей. Его статьи, репродукции и эссе способствовали распространению неординарных стилей и тенденций, привлекая внимание к работам как уже признанных мастеров, так и молодых, еще неизвестных художников.

Таким образом, «Мир искусства» выступал не только как информационное издание, но и как платформа для обмена идей, дискуссий и формирования нового художественного дискурса. Его влияние на развитие русского искусства трудно переоценить, и он по праву занимает особое место в истории российской культуры. Его роскошное издание, глубокий аналитический подход и смелое ориентирование на современные тенденции сделали его не просто изящным журналом, а настоящим культурологическим феноменом.

Взаимодействие Дягилева с русскими художниками

Гениальный импресарио Сергей Дягилев перед тем как представить миру свои легендарные Русские сезоны разыграл некую шахматную партию с Европой. В 1906 году он организовал на престижном Осеннем салоне в Париже выставку русских художников. Это был не просто показ картин; это было заявление, смелое и провокационное вторжение в устоявшийся европейский художественный канон. Дягилев понимал силу визуального языка и умело использовал его для подготовки почвы для своих последующих театральных триумфов. Выставка, прошедшая в 1906 году, представляла собой тщательно подобранную коллекцию, охватывающую широкий временной диапазон — от икон, являвшихся символами духовной жизни России, до произведений мастеров XVIII–XIX веков, демонстрирующих эволюцию русского искусства.

1906 год. Осенний салон в Париже

Целью Дягилева на данной выставке было показать масштабность развития русского художественного мышления. Все художники, представленные глазу народы, в последствии будут соучастниками в создании балетных перформансов Сергея Павловича. Их картины станут не просто декорациями, а полноценными шедеврами в интерпретации спектаклей. Выставка на Осеннем салоне стала успехом, привлекла внимание парижской публики и критики к русскому искусству, заложив фундамент для будущих успехов Русских сезонов.

Первый Русский сезон

Сергей Дягилев, выдающийся русский театральный деятель и продюсер, не останавливался на достигнутом после успешных начинаний в мире искусства. В 1907 году он организовал в Париже Русские исторические концерты, которые стали важным шагом в представлении богатства русской музыкальной культуры европейской аудитории. Эти концерты охватывали широкий спектр музыкальных стилей и эпох, начиная от древнерусской музыки и заканчивая произведениями современных композиторов.

Сценография к балету «Шехерезада».

Дягилев понимал, что для успешного внедрения русской культуры в европейский контекст необходимо постепенно погружать слушателей в её многогранный мир. Это была не просто случайная инициатива, а тщательно продуманная стратегия, направленная на возбуждение интереса к русским традициям и культуре. Дягилев стремился подготовить почву для более масштабного проекта — Русских сезонов, которые должны были продемонстрировать не только музыку, но и танец, живопись и театр России. Он понимал, что для достижения этой цели необходимо создать нечто грандиозное и запоминающееся, что оставит глубокий след в сердцах зрителей.

Кульминацией этой стратегии стала премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в 1908 году. Выбор именно этой оперы был не случайным. Дягилев хотел представить Европе подлинную Россию, её богатую историю и драматическую судьбу. «Борис Годунов» с его мощной, трагической историей, великолепной музыкой и глубоким национальным колоритом идеально подходил для этой цели.

Спектакль стал настоящим событием, вызвав восторг и признание как у публики, так и у критиков. Дягилев не просто поставил оперу; он создал грандиозное театральное действо, которое стало важным культурным явлением. Тщательно проработал все детали, стремясь воссоздать атмосферу эпохи, изображенной в опере. Для оформления спектакля были привлечены лучшие художники того времени, что сделало представление поистине уникальным. Например, Иван Билибин, мастер стилизованного русского стиля, создал невероятно выразительные и запоминающиеся декорации, которые передавали дух старой Руси с её сказочной красотой и мрачной мощью. Его работы отличались яркими цветами и детальной проработкой, что позволяло зрителям погрузиться в атмосферу времени, когда происходили события оперы. Другими художниками, работавшими над визуальным воплощением «Бориса Годунова», могли быть Александр Головин, чья манера сочетала декоративность с реалистичностью, и Леопольд Суриков, чьи работы отличались монументальностью и яркими красками.

Важным аспектом спектакля стало и музыкальное исполнение, которое требовало высочайшего уровня мастерства от исполнителей. Дягилев собрал выдающихся певцов и музыкантов, которые смогли передать всю гамму эмоций, заложенных в произведении. Это создало невероятное единство между музыкой и сценическим действием, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир, созданный Дягилевым. Таким образом, опера «Борис Годунов» стала не просто музыкальным представлением, а настоящим произведением искусства, синтезом музыки, драмы и визуального искусства. Дягилев продемонстрировал, что русская культура обладает огромным потенциалом и может занять достойное место на международной сцене. Его усилия по популяризации русской музыки и театра не только обогатили культурный ландшафт Европы, но и заложили основы для дальнейшего развития русской культуры за её пределами.

Театр Дягилева

В 1909 году Сергей Дягилев, талантливый русский импресарио, который в дальнейшем стал известен как основатель Русских сезонов, готовил к запуску новый балет для Парижа. Это событие должно было стать частью Вторых Русских сезонов, которые уже завоевали популярность в Европе. В это время артисты готовились к выступлениям в театре «Эрмитаж», который стал временной базой для репетиций и подготовки к гастролям. Этот театр, расположенный в Санкт-Петербурге, был известен своим великолепием и историей, что добавляло дополнительную ценность к подготовке программы. Для предстоящих выступлений в Париже Дягилев использовал роскошные декорации, специально созданные для Мариинского театра. Эти декорации не только придавали спектаклям особую атмосферу, но и подчеркивали уникальность русской культуры, которая стремилась завоевать сердца европейской публики.

1. Дизайн костюма для балета беотийцев «Нарцисс» 2. Эскиз костюма для балета беотийцев «Нарцисс», 1911

Однако вскоре антрепризу лишили государственной поддержки, что стало серьезным ударом для Дягилева и его команды. Это произошло на фоне растущих политических и культурных напряжений в России, что также отразилось на судьбе многих артистов. Одной из причин, приведших к потере поддержки, стала ссора между Дягилевым и знаменитой балериной Матильдой Кшесинской. Она была не только выдающейся танцовщицей, но и имела значительное влияние при дворе, что позволяло ей оказывать давление на чиновников и принимать участие в важных культурных решениях.

Тем не менее, несмотря на трудности, Дягилев не остался один на один с проблемами. В его трудный период на помощь пришла мадам Серт, его знакомая из Парижа, пианистка и активная покровительница искусства. Она арендовала французский театр «Шатле» и подготовила его к выступлениям, что стало важным шагом к успешному проведению сезона.

В Париж Дягилев привёз пять балетов, каждый из которых стал настоящим произведением искусства: «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Пир», «Клеопатра» и «Сильфида». Эти балеты не только демонстрировали великолепие русской хореографии, но и привносили в европейскую культуру новые эстетические идеи, которые вдохновляли многих художников и композиторов того времени. Каждый из этих спектаклей был уникален и отличался своей концепцией, хореографией и музыкальным сопровождением.

Наталия Гончарова. Эскизы костюмов к балету Литургия (1915-1916)

На знаменитом плакате, созданном Валентином Серовой, была изображена воздушная Анна Павлова, которая стала символом Русских сезонов. Её грация и талант покорили публику, а её выступления запомнились на долгие годы. Павлова, как и другие артисты, привнесла в свои танцы элементы русского фольклора и традиционной культуры, что сделало её выступления особенно привлекательными для европейской аудитории. Однако восхищение зрителей вызывали не только Павлова. Такие выдающиеся артисты, как Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский и Вера Фокина, также оставили неизгладимый след в истории русского балета. Творчество Дягилева и его команды стало важным этапом в развитии балетного искусства, которое в дальнейшем оказало влияние на многие направления в хореографии и театре.

Русские сезоны не только познакомили европейскую публику с русским балетом, но и способствовали обмену культурными идеями между Россией и Западом. Это взаимодействие стало основой для создания новых форм искусства, которые обогатили мировую культуру. Таким образом, Русские сезоны, организованные Сергеем Дягилевым, стали не просто гастрольным проектом, а настоящим культурным феноменом, который оказал значительное влияние на развитие балета и театра в начале XX века. Важность этого события трудно переоценить, так как оно открыло новые горизонты для артистов и дало возможность русской культуре занять достойное место на мировой сцене.

Игорь Стравинский и Сергей Дягилев

В 1910 году мир искусства переживал настоящую революцию, и одним из самых ярких её представителей стал Игорь Стравинский, выдающийся русский композитор, чья музыка для балета «Жар-птица» навсегда вошла в историю. Этот балет был представлен в Париже Сергеем Дягилевым, культурным деятелем и основателем Русских сезонов, которые стали важной вехой в культурной жизни Европы. «Жар-птица» не просто стал одним из первых произведений, основанных на русских народных мотивах, но и открыл новую страницу в балетном искусстве, объединив в себе элементы фольклора, мифологии и волшебства. Сюжет балета «Жар-птица» основан на русских сказках, в которых волшебная птица, обладающая удивительной силой, становится символом надежды и преодоления зла. Музыка Стравинского в этом произведении изобилует яркими мелодиями и ритмами, что придаёт балету особую динамику и эмоциональность.

Это произведение произвело фурор среди европейской публики, поскольку оно не только знакомило зрителей с русской культурой, но и демонстрировало новаторский подход к композиторскому искусству. Стравинский использовал разнообразные музыкальные инструменты и сложные гармонии, что сделало его музыку уникальной и запоминающейся. Сергей Дягилев, будучи гениальным организатором, привлёк внимание к русскому балету, предоставив возможность талантливым артистам, танцорам и художникам продемонстрировать свои способности на европейских сценах. Он создал платформу для культурного обмена, которая позволила запечатлеть в сознании зрителей уникальность русской эстетики. Благодаря его усилиям, европейская публика открыла для себя не только музыку Стравинского, но и выдающихся балерин, таких как Анна Павлова и Тамара Карсавина, которые стали символами русского балета.

Афиши спектаклей / Пабло Пикассо работает на оформлением сцены балета «Парад»

В 1911 году Стравинский вновь поразил мир своим новым балетом «Петрушка», который стал настоящим хитом сезона. Этот спектакль, в котором переплетались элементы русской культуры и авангардного искусства, завораживал зрителей своей яркой эмоциональностью и новаторскими хореографическими решениями. «Петрушка» рассказывает историю о любви, страсти и трагедии, что сделало его ещё более близким и понятным для публики. Музыка, написанная Стравинским, сочетала в себе народные мелодии и современные музыкальные формы, что создавало уникальную атмосферу и усиливало драматургию спектакля. Однако вскоре мир искусства вновь оказался на перепутье.

В 1917 году, когда началась Первая мировая война, изменения в культурной жизни Европы стали неизбежными. Пабло Пикассо представил свой новый стиль, который шокировал и восхитил публику. Это время стало временем экспериментов и поиска новых форм выражения, но вскоре планы артистов были нарушены войной, которая привела к значительным изменениям.

Несмотря на трудности, в 1915 году полноценные Русские сезоны не проводились, однако в 1916 году Сергей Дягилев с частично обновлённой труппой отправился в гастроли по Америке. Это путешествие стало важным этапом в истории русского балета, так как оно не только позволило сохранить дух Русских сезонов, но и познакомило американскую публику с уникальным искусством, которое стало символом культурного обмена между Востоком и Западом. В США балет получил восторженные отзывы, и многие зрители были очарованы его яркими костюмами, выразительной хореографией и завораживающей музыкой. Гастроли по Америке стали не только возможностью для артистов показать своё мастерство, но и важным шагом к международному признанию русского балета. Артисты, вернувшись в Европу, с нетерпением ждали возможности представить свои новые работы и продолжить традиции Русских сезонов. Их выступления стали символом надежды и культурного единства в трудные времена, когда мир переживал хаос и разрушение.

Таким образом, вклад Игоря Стравинского и Сергея Дягилева в развитие балетного искусства невозможно переоценить. Они не только открыли новые горизонты для русской культуры, но и создали уникальный мост между различными культурными традициями, который продолжает вдохновлять современных художников и композиторов. Русский балет, благодаря их усилиям, стал неотъемлемой частью мировой культурной сцены, и его влияние ощущается до сих пор.

Заключение

Сергей Дягилев — величайший импресарио русского искусства на мировой сцене. Благодаря одному одержимому человеку «простотой русской душой» Европа открыла для себя невероятно новый мир балета. У многих художников, композиторов, артистов развился талант и раскрылись границы их возможностей. Сергея Павловича нельзя назвать гением или полоумным. Все его стремления были направлены на исполнение детской мечты — показать всем истинную красоту, настоящее искусство, в его понимании.