Средневековый бестиарий: эволюция зверя

Бестиарий — это жанр средневековой литературы, представляющий собой иллюстрированное собрание описаний реальных и мифических животных, птиц, рыб и чудовищ, сопровождаемое аллегорическими толкованиями и христианскими моральными уроками.

Изображение леопарда, Абердинский бестиарий, 12 век

Настоящее исследование направлено на сравнительный анализ иллюстраций бестиариев раннего и позднего Средневековья с целью выявления эволюции визуального образа животного и определения факторов, обусловивших данную трансформацию.

Часть 1: Введение в Бестиарий

Средневековый бестиарий представлял собой сложный культурный феномен, успех и долговечность которого обусловлены синтезом трех ключевых функций: религиозно-аллегорической, дидактико-морализаторской и развлекательно-познавательной, которые в совокупности превращали его в мощный инструмент формирования средневекового мировоззрения.

Религиозно-аллегорическая функция:

Бестиарий служил «второй Библией» — Книгой Природы, через которую Бог являет себя человеку. Каждое животное, реальное или вымышленное, рассматривалось как религиозный символ.

Пример: Единорог, которого может поймать только чистая дева, — это аллегория Христа, воплотившегося через Деву Марию.

Охотники убивают единорога, бестиарий Эшмола, 13 век

Дидактико-морализаторская функция:

Описания животных и их поведения напрямую связывались с человеческими добродетелями и грехами, предоставляя яркие и запоминающиеся примеры для проповедей и наставлений.

Пример: Бобер, который, будучи преследуемым, отгрызает свои ценные железы (каструсы), олицетворяет грешника, который должен отречься от своих пороков («отгрызть» грех), чтобы спастись. Лисица, притворяющаяся мертвой, чтобы поймать птиц, — символ дьявола, обманывающего легковерных.

Развлекательно-познавательная функция:

Бестиарии удовлетворяли интерес к экзотическим странам и невиданным существам, выполняя роль своеобразной «энциклопедии чудес». Яркие иллюстрации делали рукописи привлекательными не только для клириков, но и для знати.

Пример: Рассказы о саламандрах, живущих в огне, или о мандрагоре, кричащей при вырывании, несли в себе элемент чуда. Роскошные иллюминированные бестиарии были предметом престижа и источником светского удовольствия.

«Предки Бестиария»

Плиний Старший «Естественная история» (I в.) Вклад: Энциклопедическая база.

«Физиолог» (II–IV вв.) Вклад: Создание аллегорической структуры.

Исидор Севильский «Этимологии» (VII в.) Вклад: Систематизация знаний.

Эволюция: Факты (Плиний) → Символы («Физиолог») → Система (Исидор) → Бестиарий

Схема распространения бестиариев в Европе

1. Истоки: Александрия (греческий «Физиолог») → Рим (латинские переводы). 2. Формирование: Античное наследие + раннехристианская традиция → Англия (классический бестиарий). 3. Массовизация: Англия → Франция (университеты, светская культура). 4. Секуляризация: Франция → Фландрия (искусство для двора и города). 5. Общеевропейское влияние: Из этих центров бестиарии распространяются в Германию, Италию, Испанию.

Визуальный ключ: как «читать» миниатюру

Поза животного:

Агрессивная → грех, дьявол Смирная → добродетель, Христос Динамичная → светский контекст

Цвет:

Красный → жертва, мученичество Золотой → божественная природа Синий → истина, небеса

Поза единорога: Голова на коленях → жертвенное доверие Цвет плаща девы: Синий → непорочность Фон: Райский сад → состояние до грехопадения Жест девы: Обнимающая рука → принятие Боговоплощения

Фон: Райский сад → невинность Пустыня/скалы → испытание Город → мирская жизнь

Атрибуты: Зеркало → истина/самопознание Нимб → святость Цепи → порабощенность греху

Жесты: Поднятая лапа → власть Попирание врага → победа над злом Наклон головы → смирение

Часть 2: Мир Раннего Средневековья: Зверь как Символ

Формирование жанра бестиария в его классическом виде было прямым следствием ключевых процессов эпохи Раннего Средневековья. Теоцентризм определил его содержание, синтез культур — форму, а общая атмосфера «Века Веры» — его главную функцию.

Стиль: Романское искусство. Массивные стены, строгие формы, условность. Перенос стиля на миниатюру.

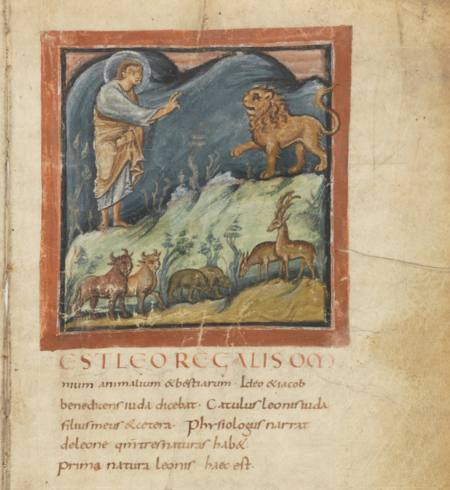

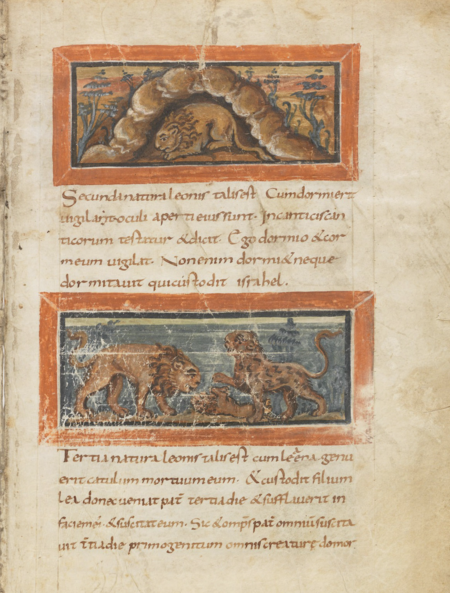

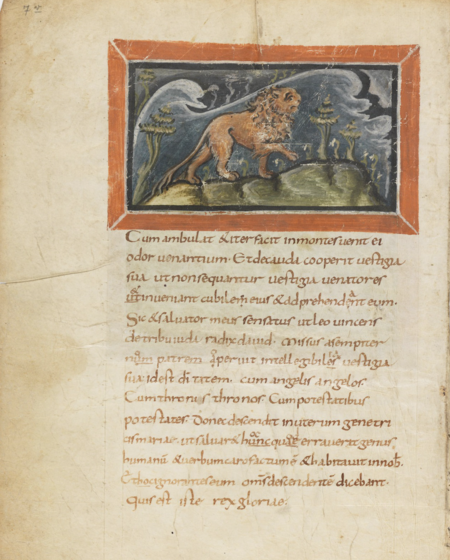

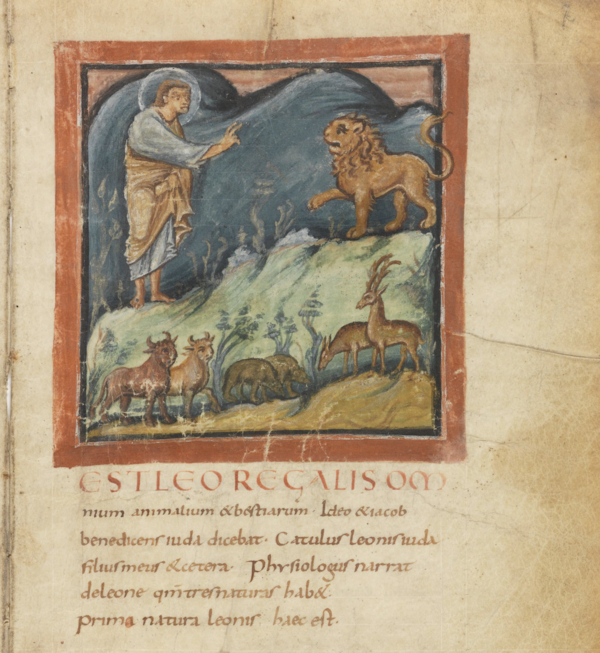

Лев — символ Христа

Три основных аллегории:

- Львята, оживляемые отцом (Воскресение).

- Лев, спящий с открытыми глазами (Христос во гробе).

- Лев, стирающий следы хвостом (Христос скрывает свою божественность).

Лев, Бернский физиолог, 830 год

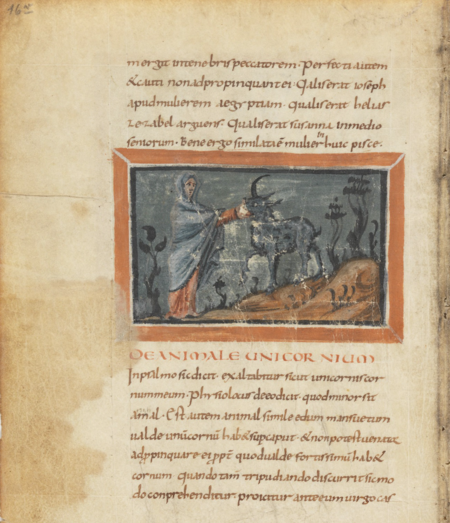

Единорог — символ Воплощения

Символизм единорога:

1. Христос и Дева Мария: Единорог, укрощенный девой, — символ Христа, воплотившегося через Деву Марию. 2. Искупительная жертва: Его пленение и смерть от охотников — аллегория добровольной жертвы Христа ради спасения человечества. 3. Победа чистоты: Непобедимый зверь, смиряющийся перед непорочностью, показывает, как добродетель побеждает грех.

Дева с единорогом, Бернский бестиарий, 830 год

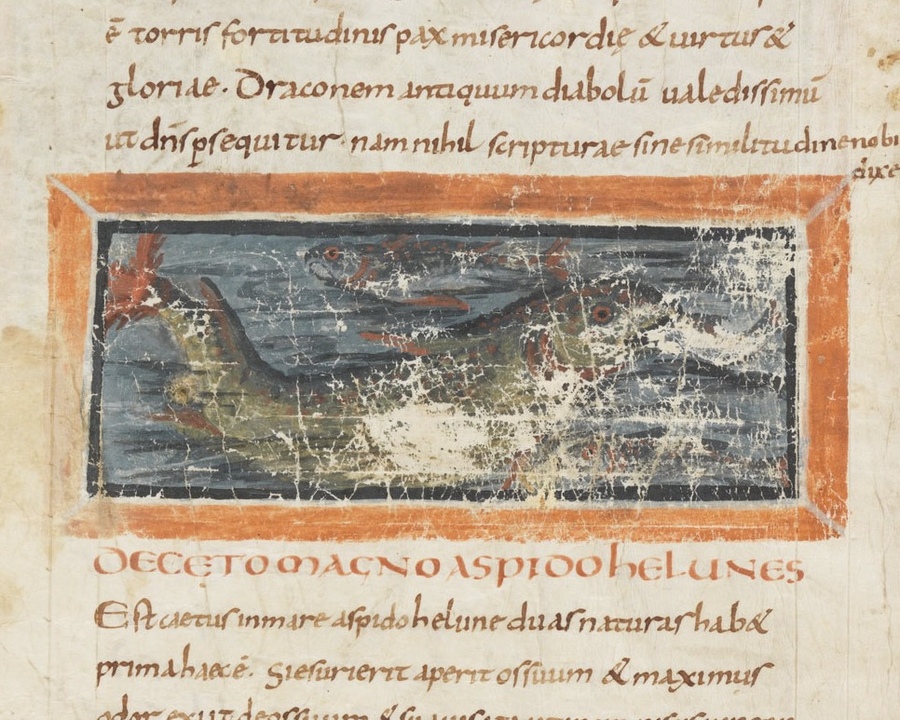

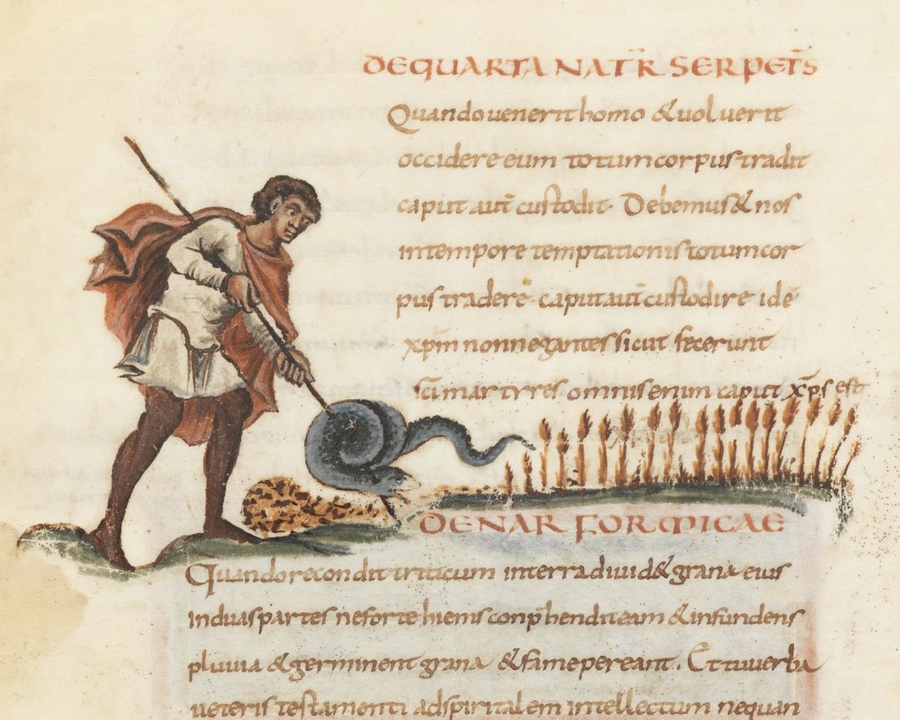

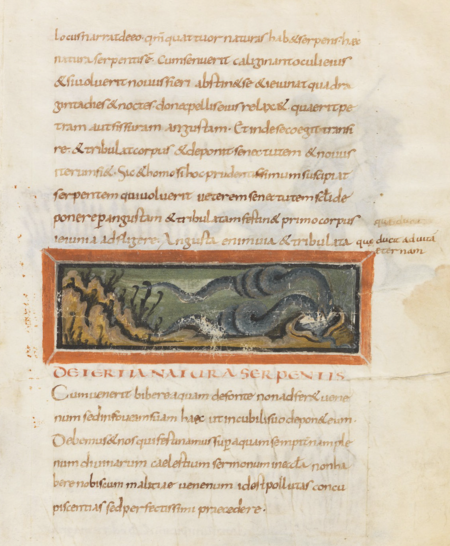

Змей — образ греха и дьявола

Аллегории змея в бестиарии:

1. Дьявол и грех: Прямое воплощение зла, искуситель из Рая. 2. Смерть и тлен: Его яд — аллегория смертного греха, убивающего душу. 3. Покаяние: Сбрасывание кожи символизирует очищение от грехов и воскресение. 4. Мудрость: В редких случаях — образ Христа («мудры, как змии»), но чаще это относится только к действию, а не к самому змею.

Змей, Бернский бестиарий, 830 год

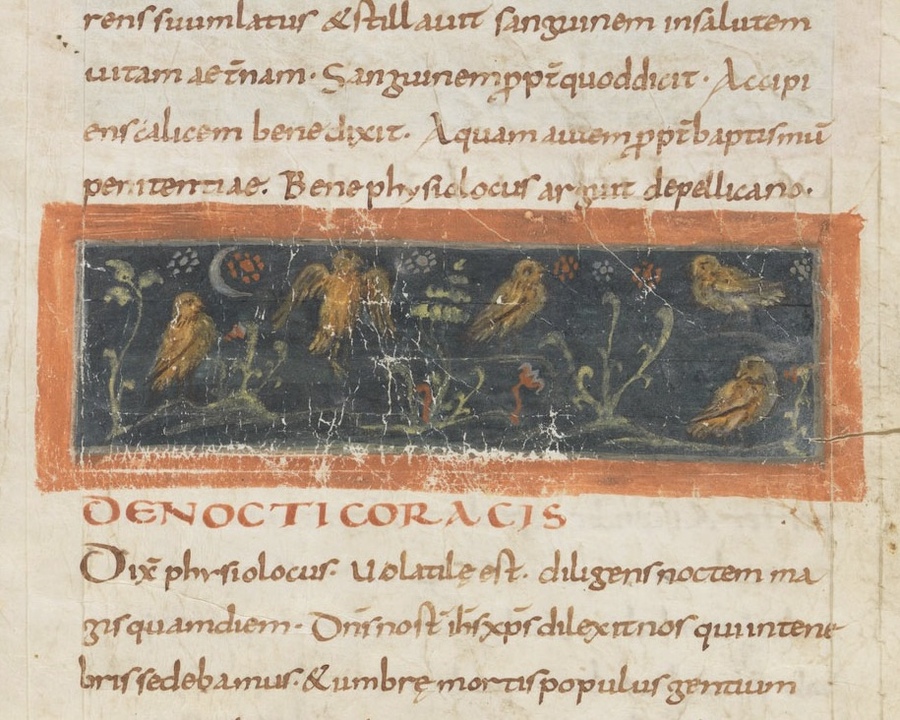

Бернский бестиарий, 830 год

Краткий итог:

До XII века бестиарий был сакральной энциклопедией, где зоология служила богословию.

Он отвечал на вопрос «Чему это учит нас о Боге?», а не «Что это за животное?». Бестиарий был авторитетным источником, не подвергавшимся сомнению, был инструментом профессионалов (клириков) для духовного воспитания.

Часть 3: Переломный XII век: «Открытие Природы»

В XIII веке жанр бестиария кардинально изменился под влиянием ключевых сдвигов эпохи. Светская культура породила новую, развлекательную функцию бестиариев, в то время как зарождение университетов и влияние арабской науки пошатнули их символико-аллегорическую монополию. Крестовые походы, расширившие горизонты, подвергли сомнению их фактическую достоверность. В результате бестиарий перестал быть универсальной сакральной энциклопедией, начав дробиться на множество форм.

Стиль: «Готическая кривизна». Готические изогнутые линии влияют на изображение животных (более гибкие, динамичные позы).

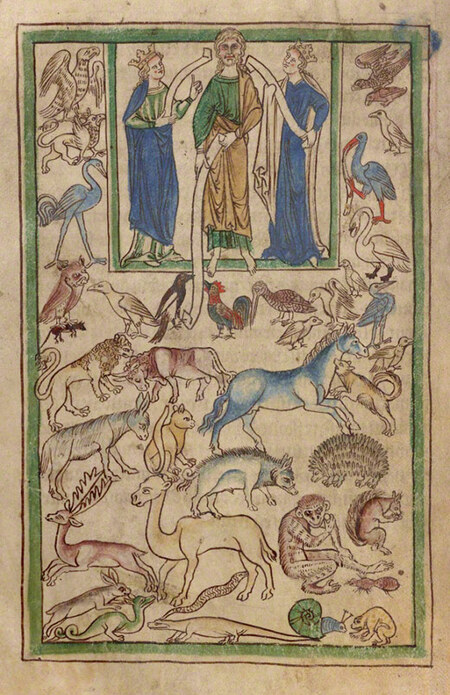

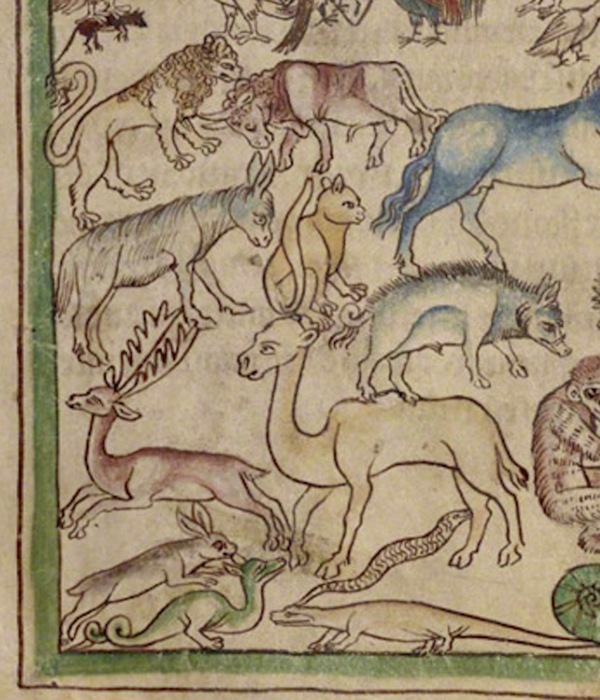

Детализированное изображение и рождение натурализма

На иллюстрациях становится видно стремление художника передать текстуру меха, оперения, анатомию.

Адам, дающий имена животным в бестиарии Нортумберленда, около 1250-60 гг.

Роль крестовых походов: европейцы впервые увидели экзотических животных (верблюды, обезьяны, попугаи), что отразилось и в искусстве.

Появление «научных» деталей

В XIII веке под влиянием арабской натурфилософии и развития университетской науки в изображениях животных начинают появляться точные наблюдательные детали. Ярким примером служит эволюция образа обезьяны: если в романских бестиариях она была условным символом греха, то в готических манускриптах художники начинают передавать характерные позы и повадки приматов. Обезьяны изображаются ухаживающими друг за другом, играющими с детенышами, пытающимися подражать человеческим действиям — что отражало реальные наблюдения за поведением этих животных, привозимых крестоносцами и путешественниками с Востока.

Обезьяна лишается традиционного атрибута в виде цепи (символа порабощенности греху) и предстает как объект научного интереса. Художники тщательно выписывают анатомические особенности: длинные конечности, характерный изгиб позвоночника, мимику. Этот переход от символического изображения к натурному наблюдению знаменовал важный этап в европейском сознании — пробуждение интереса к эмпирическому изучению природы.

Краткий итог: XII век — трещина в символическом мире, начало интереса к природе как таковой.

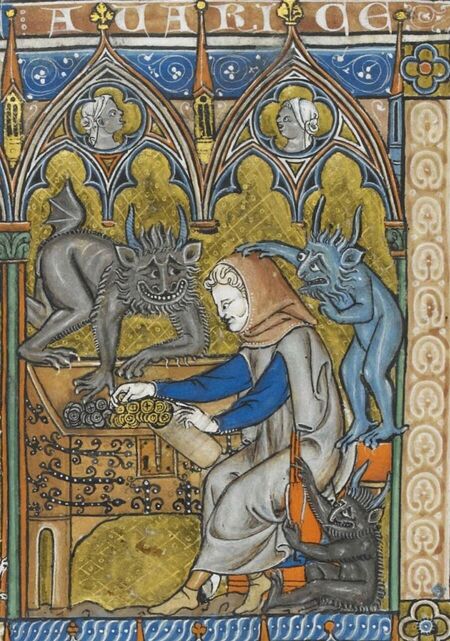

Часть 4: Мир Позднего Средневековья: Зверь обретает плоть

В XIV–XV веках Европа переживала кризис: последствия Черной смерти, закат рыцарской культуры и Столетняя война подорвали традиционные устои. На этом фоне произошла окончательная трансформация бестиария. Он утратил сакральный статус, превратившись в предмет аристократической роскоши, научный труд и источник маргинального гротеска. Животные стали геральдическими знаками, объектами изучения и пародийными персонажами. Этот сдвиг отразил общий переход к рациональному и светскому восприятию мира.

Маргиналы (полевые рисунки)

Мир на полях.

Гротеск, юмор и пародия в маргиналиях.

В эпоху Позднего Средневековья поля манускриптов превратились в уникальное пространство художественной свободы, где расцвел удивительный мир маргинальных рисунков. Изображения наполнены гротеском, народным юмором и смелой пародией.

«Бестиарий абсурда»

Маргинальные образы на полях манускриптов были культурным феноменом, где уживались три уровня смыслов:

Карнавальное переворачивание Маргиналии создавали пространство временного нарушения норм. Кролик, убивающий охотника, — способ через юмор и гротеск подтвердить естественный порядок вещей.

Диалог с сакральным Эти изображения вели с текстом сложную игру. Гротескные гибриды и пародийные сцены на полях псалтырей или молитвенников становились «земным» контрапунктом к возвышенному содержанию, напоминая о связи божественного и повседневного.

Творческая лаборатория Поля становились местом эксперимента, где художник, не порывая с каноном, мог отрабатывать новые сюжеты, формы и приёмы.

Маргиналии были сложной формой диалога средневекового сознания с самим собой — способом охватить мир во всей его полноте, не отвергая ни высокое, ни низкое, а находя для каждого свою грань в общей картине бытия.

Кролик-убийца из манускрипта 15-го века

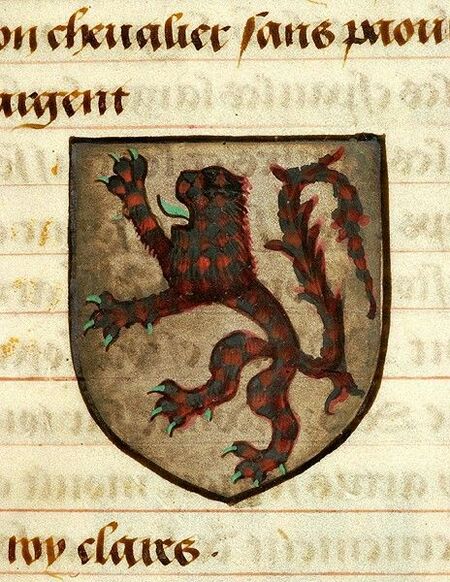

Геральдические звери

От сакрального символа к знаку земной власти

В XIV–XV веках образы животных массово переходят со страниц бестиариев на гербы знатных родов и городов, приобретая совершенно новое значение. Если в религиозном контексте лев олицетворял Христа, то в геральдике он становится символом светской власти, силы и благородства.

Гербы рыцарей Круглого стола Франции, ок. 1500 г.

Трансформация смыслов:

Лев — от «Царя зверей» как аллегории Христа к воплощению королевского достоинства и военной доблести. Орел — от евангелиста Иоанна к имперскому могуществу. Единорог — от Боговоплощения к чистоте рода и непобедимости. Грифон — от двойственной природы Христа к бдительности и могуществу.

Трансформация ключевых образов

Единорог: «От алтаря к будуару»

Эволюция образа единорога

Лев: «От Христа к Королю»

Герб рыцарей Круглого стола Франции, 15 век

Лев, Бернский физиолог, 9 век

Олень: «От символа души, жаждущей Бога до охотничьего трофея»

В XIV–XV веках охота перестала быть просто промыслом, превратившись в важнейший ритуал придворной культуры. Это отразилось и в искусстве, где животное окончательно утратило статус религиозного символа, став объектом страсти, азарта и демонстрации статуса.

Эволюция образа оленя

Ренессанс на пороге

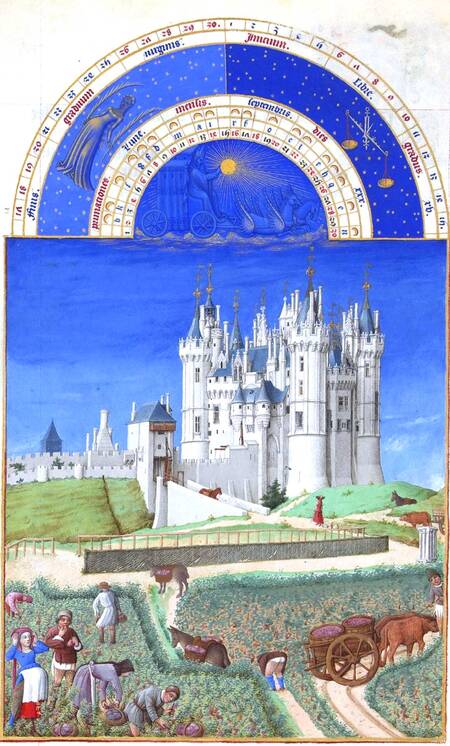

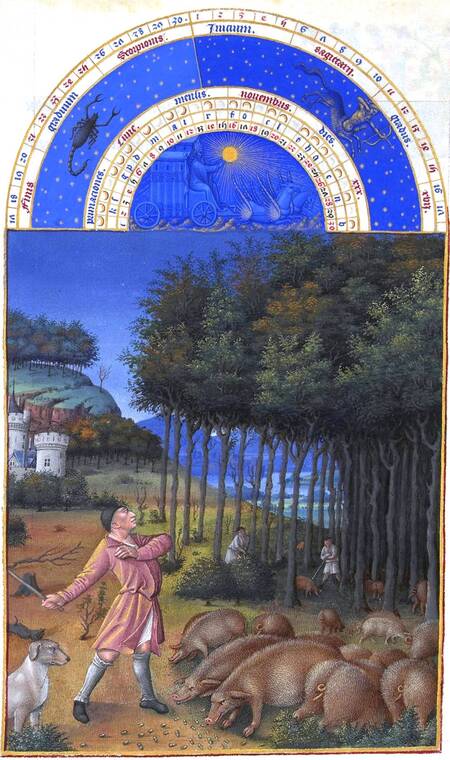

«Великолепный часослов» братьев Лимбург (ок. 1410-1416)

Миниатюры Лимбургов знаменуют перелом в изображении животных — от символа к реальному образу.

Основные черты:

1. Анатомическая точность Быки в сцене пахоты переданы с научной точностью — проработана мускулатура, позы, индивидуальные особенности.

2. Естественная среда Животные органично вписаны в пейзаж: цапли охотятся в пруду, птицы следуют за пахарем, овцы пасутся на лугу.

3. Поэтика повседневности Соколиная охота изображена одновременно как придворный ритуал и точная фиксация поведения птиц.

4. Объем и свет Использование светотени создает иллюзию трехмерности, шерсть и перья переданы с тактильной точностью.

«Сентябрь», 1438–1442 гг

«Ноябрь», 15 век

Братья Лимбург «Великолепный часослов герцога Беррийского»

Лимбурги превращают животное из аллегории в элемент живого мира, открывая путь ренессансному натурализму. Их подход предвосхищает интерес к непосредственному наблюдению, характерный для Леонардо да Винчи и мастеров Северного Возрождения.

Краткий итог: В Позднем Средневековье образ животного окончательно утратил единство сакрального символа, распавшись на четыре ключевые ипостаси:

Персонаж — в маргиналиях и фольклоре; Украшение — в архитектуре и декоративном искусстве; Знак статуса — в геральдике; Объект изучения — в научных трактатах.

Этот распад отразил глубинные изменения в культуре: кризис символического мировоззрения, рост светских начал и зарождение научного подхода к природе. Животное стало многогранным явлением.

Часть 5: Заключение

Основные выводы:

1. Смена функции Раннее Средневековье: Религиозно-дидактический инструмент. Позднее Средневековье: Развлекательный, статусный, научный объект.

2. Смена визуального языка Раннее Средневековье: Условность, символизм, статичность романского стиля Позднее Средневековье: Натурализм, динамика, детализация готики; рост интереса к анатомии и повадкам животных.

3. Смена контекста Раннее Средневековье: Теоцентризм, «Век Веры» Позднее Средневековье: Городская и придворная культура, влияние университетов, Крестовых походов, арабской науки.

Эволюция образа зверя — это путь средневекового человека к самому себе и к миру вокруг.

Бернский физиолог (дата обращения: 17.11.2025)

Абердинский бестиарий (дата обращения: 17.11.2025)

Средневековый манускрипт (Часослов) (дата обращения: 17.11.2025)

Великолепный часослов герцога Берийского (дата обращения: 17.11.2025)

Адам с животными (дата обращения: 17.11.2025)

Обезьяны (дата обращения: 17.11.2025)

Латреллов Псалтырь (дата обращения: 17.11.2025)

Геральдика (дата обращения: 17.11.2025)

Единороги (дата обращения: 17.11.2025)

11. Дама с единорогом (дата обращения: 17.11.2025)

Охота на оленя (дата обращения: 17.11.2025)

Кролик-убийца (дата обращения: 17.11.2025)