Как поймать мгновение? От реализма к импрессионизму на примере Клода Моне

Концепция

Конец XIX века стал переломным моментом в истории искусства. До изобретения фотографии задача художника была проста — создавать документальные изображения, будь то портрет или пейзаж. Однако появление фотографии сделало реалистичное рисование менее актуальным.

Живопись оказалась перед выбором: найти уникальное, недоступное механике. Импрессионисты совершили революцию, заявив, что объективной правды нет, есть только личное впечатление, длящееся мгновение. Понимание этого сдвига помогает осознать современное искусство и дизайн.

Главный конфликт проекта — спор между «знанием» и «видением». Традиционная академическая школа учила изображать то, что человек знает (трава зеленая, тени черные). Импрессионисты же предложили рисовать только то, что видит глаз в конкретный момент (трава может быть синей, тени могут отсутствовать).

Конец XIX века стал переломным моментом в искусстве. До изобретения фотографии художники создавали документальные изображения, но появление фотографии сделало реалистичное рисование менее актуальным. Живопись искала уникальное, недоступное механике.

Импрессионисты объявили, что объективной правды нет, есть лишь личное впечатление. Традиционная школа учила изображать известное (трава зеленая, тени черные), а импрессионисты рисовали только то, что видит глаз (трава может быть синей, тени могут отсутствовать). Моя цель — показать переход от попыток остановить время к изображению его движения. Я хочу доказать, что серия «Руанский собор» Клода Моне — вершина этого эксперимента.

Методология: Исследование строится по методу «воронки» от широкого контекста к деталям. Оно разделено на три уровня:

Атмосфера эпохи. Нельзя понять картину, не зная, чем жил художник. В этой части я показываю мир XIX века. Это время паровозов, дыма, скоростей и бурного роста городов. Я сравниваю старое «музейное» искусство, которое казалось застывшим и скучным, с новой реальностью. Здесь я демонстрирую первые фотографии Парижа и научные открытия в области оптики. Я объясняю, почему художникам стало тесно в мастерских и почему старые правила перестали работать. Это фундамент: контекст объясняет причины перемен.

Стиль Импрессионизм. Здесь я рассматриваю, как именно художники ответили на вызов времени. Я разбираю их инструменты. Как они отказались от черного цвета? Почему стали накладывать краски отдельными мазками, не смешивая их на палитре? Визуальный ряд показывает, как художники вышли на улицы (пленэр) ловить солнечные зайчики и туман. Я вижу, как обычный городской бульвар или стог сена становятся главными героями картин. Главная идея этого блока: сюжет больше не важен, важно лишь то, как он освещен.

«Руанский собор». Финал моего исследования — детальный разбор одного шедевра. Серия Клода Моне, состоящая из 30 картин одного и того же фасада собора, — идеальный пример. Почему именно она? Потому что здесь художник совершил невозможное. Он взял тяжелое каменное здание и превратил его в легкое облако цвета. Сопоставляя эти картины в своем исследовании, я вижу не архитектуру, а портрет времени суток. Утром собор розовый, днем — ослепительно белый, вечером — синий. Камень исчез, остался только свет.

Оглавление

1. Кризис объективности XIX века: ученые и философы сомневались в возможности точного и объективного описания реальности. 2. Импрессионизм: художественное направление, передающее не только внешний вид, но и ощущения предметов. 3. «Руанский собор» Клода Моне: пример изменчивости одного и того же объекта в зависимости от времени суток и освещения. 4. Список использованных источников.

Введение

В конце XIX века в искусстве встал вопрос: можно ли верить своим ощущениям при восприятии мира? Традиционно считалось, что разум важнее чувств. Но индустриализация и города изменили то, как люди воспринимают реальность. Искусство помогло найти баланс между разумом и чувствами, признав важность личного восприятия.

«Общее» в этом исследовании — это глобальное изменение в европейской культуре. До середины XIX века считалось, что искусство должно точно копировать природу. Предполагалось, что существует одна, неизменная реальность. Однако с развитием психологии и оптики стало ясно, что каждый человек видит мир по-своему. Поэтому единой «картины мира» не существует.

Вильям-Адольф Бугро, «Рождение Венеры». Дата: 1879 г.

Пример «вечной», но искусственной формы, которую отвергли импрессионисты

Старый эстетический закон требовал от художника «знания», а не «видения». Художник должен был рисовать дерево зеленым, потому что он знает, что оно зеленое, даже если в закатном свете оно кажется красным. Этот диктат Разума над Глазом перестал удовлетворять культурный запрос времени. Появилась потребность в правде ощущения, а не в правде номенклатуры.

Луи Дагер, «Бульвар дю Тампль». Дата: 1838 г.

Иллюстрация того, как технологии начали фиксировать реальность, освобождая живопись от задачи документации

Парадокс эпохи: отказ от точного копирования привел к более глубокому реализму. Культура поняла, что объективной реальности не существует (или ее невозможно познать). Поэтому истиной стали считать субъективные ощущения. Фраза «Я чувствую» стала равна «Я знаю».

Гюстав Курбе, «Похороны в Орнане». Дата: 1849–1850 гг.

Бодлер в своем эссе «Поэт современной жизни» говорил, что современность — это что-то переходное и временное. Он считал, что художник должен ловить моменты и запечатлевать не вечные идеи, а мимолетную красоту. Это стало основой для того, чтобы больше внимания уделяли чувственному опыту.

Константин Гис, «Экипаж в лесу» (любимый художник Бодлера). Дата: ~1860 г.

В «Общее» входит и научный прогресс. Гельмгольц и Шеврёль доказали, что цвет — это не свойство предмета, а результат воздействия света на глаза. Это изменило представления о предметах в искусстве: они стали неопределенными и потеряли четкие границы.

Мишель Эжен Шеврёль, «Хроматический круг». Дата: 1839 г.

Импрессионизм возник из-за краха уверенности в стабильности материи, характерной для позитивизма. Мир начали воспринимать как поток постоянно меняющихся явлений, а не как набор неизменных вещей.

ОСОБЕННОЕ: Феномен Импрессионизма

Импрессионизм — это не только художественный стиль, но и новый способ восприятия мира. Импрессионисты отказались от строгих правил и начали изображать не только то, что они знают, но и то, что видят, передавая свои непосредственные впечатления.

Клод Моне, «Впечатление. Восходящее солнце». Дата: 1872 г.

Импрессионисты не изображали события или истории. Они показывали то, что видят. Главным в их картинах был свет. Импрессионисты доказали, что можно передать ощущения через живопись, если правильно запечатлеть их. Они использовали метод оптического смешения, чтобы показать, как воздух вибрирует, что раньше не могли передать другие художники.

Огюст Ренуар, «Бал в Мулен де ла Галетт». Дата: 1876 г.

Демонстрация пятен света, разрушающих форму фигур

Импрессионисты сделали революцию в искусстве: они перестали изображать предметы как они есть, а передавали свои впечатления от них с помощью мазков. Их картины показывают, как предмет выглядит в конкретный момент, а не что он из себя представляет. Это доказывает, что важнее не то, из чего сделан предмет (например, камень или плоть), а то, как он воспринимается зрением в данный момент.

Камиль Писсарро, «Бульвар Монмартр весной». Дата: 1897 г.

Импрессионизм и идеи Анри Бергсона о времени как потоке имеют общие черты. Импрессионисты стремились запечатлеть быстро меняющиеся моменты жизни, что перекликается с концепцией Бергсона о том, что реальность — это непрерывный поток, а не набор отдельных событий. В результате мимолетные впечатления превращаются в устойчивые образы, становясь вечными в искусстве.

Эдгар Дега, «Абсент». Дата: 1876 г.

Вопрос о том, как сочетаются природа и общество, можно понять через роль наблюдателя. Город (общество) и свет (природа) сливаются в восприятии художника (индивидуальное). Импрессионизм устраняет конфликт между городом и деревней, рассматривая их как источник игры света.

Гюстав Кайботт, «Парижская улица в дождливую погоду». Дата: 1877 г.

Золя писал, что произведение искусства — это взгляд на мир через призму личности художника. Он акцентировал внимание на том, что важнее то, как художник воспринимает мир (субъект), чем сам объект.

Эдуард Мане, «Бар в „Фоли-Бержер“». Дата: 1882 г.

Раздельный мазок — это техника, где художник кладет чистые цвета рядом на холст, не смешивая их заранее. Он доверяет зрителю увидеть и объединить цвета, используя свое восприятие. Это противоположно традиционному подходу, где краски смешиваются на палитре заранее. Импрессионизм показал, что мир постоянно меняется, и красота может быть найдена в настоящем моменте, а не в идеалах прошлого.

«Руанский собор» Клода Моне

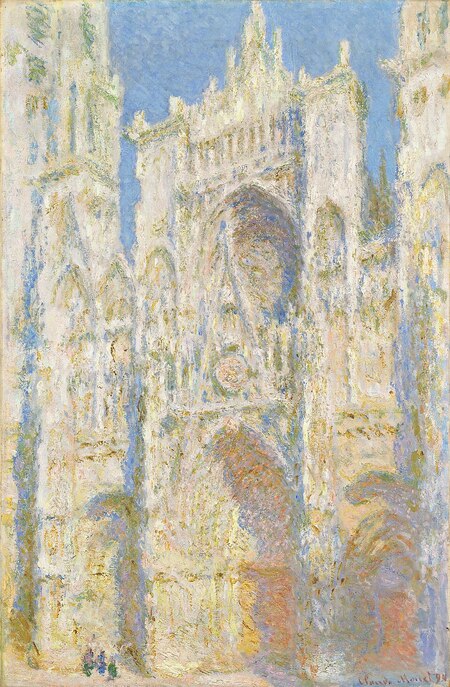

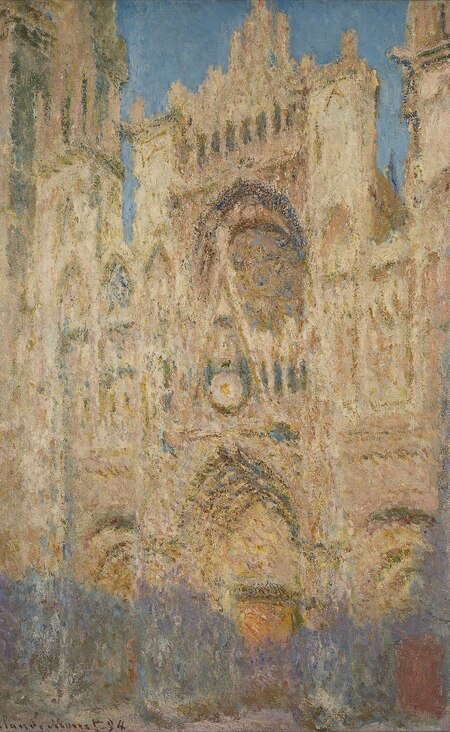

«Единичное» в серии Клода Моне «Руанский собор» (1892–1894) — это конкретные картины, где художник исследует, как свет и цвет влияют на восприятие объекта. Моне выбирает тяжелый, неподвижный объект — готический собор — и показывает его в разных условиях освещения. Так он превращает твердый и неподвижный собор в нечто более легкое и изменчивое, используя игру света и цвета.

Клод Моне, «Руанский собор. Портал (утренний эффект)». Дата: 1894 г.

Клод Моне, «Руанский собор. Портал и башня Сен-Ромен, полный свет». Дата: 1893 г.

В этой серии Моне изучает, как свет влияет на восприятие. Он рисует один и тот же собор в разное время дня, чтобы показать, как свет меняет его внешний вид. Художник хочет доказать, что не существует одной «правильной» реальности, а есть множество версий одного и того же объекта, зависящих от времени и освещения.

Клод Моне, «Руанский собор, портал, серая погода». Дата: 1892 г.

Моне использует толстые слои краски, чтобы передать нематериальный свет. Это делает холст почти скульптурным и подчеркивает, что искусство само по себе важнее, чем изображаемые объекты. Для Моне важно не то, что на картине, а процесс её создания и восприятия. Он считает, что ощущение света здесь и сейчас важнее, чем знания о прошлом или истории.

Клод Моне, «Руанский собор. Симфония в сером и розовом». Дата: 1892–1894 гг.

Метод Моне выглядит научным, но его картины вызывают сильные эмоции. Отсутствие деталей позволяет зрителю увидеть в них отражение своих чувств. Собор на картине становится зеркалом души зрителя.

«Руанский собор утром» и «Руанский собор вечером» Дата: 1894 г.

Жорж Клемансо, друг Моне, писал, что Моне сумел показать жизнь собора через свои картины. Художник не просто изобразил собор, а передал его атмосферу и изменения во времени. Это доказывает, что искусство превратило мимолетное впечатление в нечто новое и важное.

Надар, «Клод Моне». Дата: 1899 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В серии картин «Руанский собор» Моне использует метод импрессионизма, чтобы показать, как наше восприятие мира зависит от чувств. Он утверждает, что чувства — это наша единственная реальность, и что им можно и нужно доверять.

Легитимизация субъективного опыта открыла двери для всего искусства XX века — от экспрессионизма до абстракции. Если реальность зависит от восприятия, то художник имеет право деформировать её как угодно ради выразительности. Импрессионизм стал мостом от классики к модернизму.

Искусство устранило противоречие между личными ощущениями и объективной реальностью. Личные ощущения стали важны сами по себе. Слово «впечатление» теперь означает не приблизительность, а правду жизни.