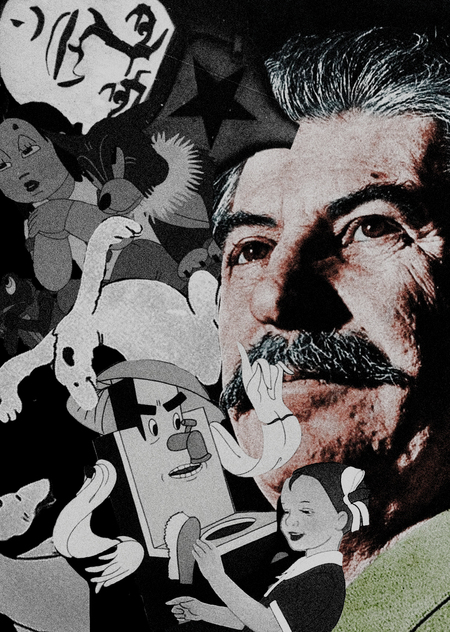

Анимация периода социалистического реализма

Советская мультипликация занимает особое место в истории отечественного искусства двадцатого века. Зародившись на пересечении живописи, театра, графики и кино, она превратилась в самостоятельный вид искусства, а также стала зеркалом культурных, эстетических и идеологических тенденций своего времени. Анимация в Советском Союзе развивалась в рамках общей художественной политики, отражая основные принципы социалистического реализма, авангардные поиски 1920-х годов и гуманистическую поэтику 1960–1970-х годов. В этом контексте советская анимация представляет собой не изолированное явление, а синтетическое, объединяющее визуальные принципы и мировоззренческие установки советского искусства.

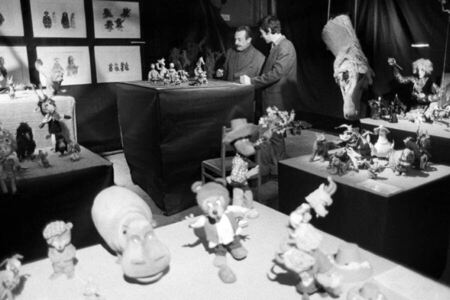

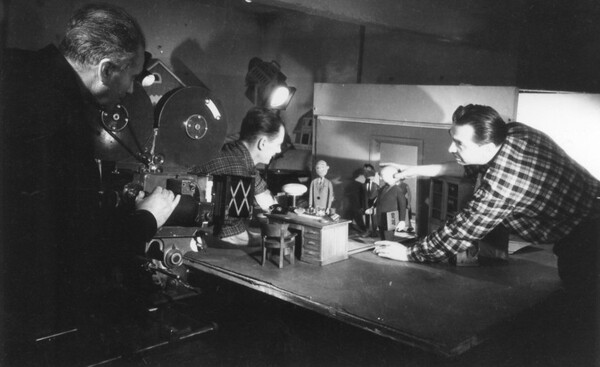

Фотографии с производства мультфильмов на студии «Союзмультфильм. Дата неизвестна

С самого начала советской анимации была присуща функция воспитания и просвещения, что определяло её основные художественные задачи. Анимационные образы должны были не только развлекать, но и формировать мировоззрение зрителей, воплощая идеалы нового общества.

При этом анимация сохраняла пространство для художественного эксперимента, что позволило создать уникальный синтез официальной эстетики и индивидуального творчества. В результате в мультипликации появились как пропагандистские образы, так и тонкие поэтические и философские произведения.

В данном визуальном исследовании кратко рассматривается советское искусство как визуальная система (основные принципы, которые формировались с течением времени, и влияние идеологии на развитие искусства в автономной изолированной среде). Помимо этого также изучается развитие школы анимации и ее главные, значимые работы, повлиявшие на культурный код и неосознанно указавшие вектор развития всей индустрии. Проанализирована связь между искусством соцреализма и анимацией и отражение советского быта, мировоззрения в мультипликационных работах.

Исследование связи советской анимации с искусством периода социального реализма позволяет увидеть, как единая эстетическая система эпохи проявлялась в ее визуальном дизайне и пластике. Анимация выступала в этом контексте как своеобразная творческая лаборатория, где проверялись на практике принципы композиции, колорита, типизации персонажей и визуальной метафоры, характерные для советской художественной культуры. Она не только отражала искусство своего времени, но и активно способствовала его развитию, формируя особый язык визуальной поэтики.

Фотографии с производства мультфильмов на студии «Союзмультфильм. Дата неизвестна

Анализ советской мультипликации как формы синтетического искусства позволяет рассматривать её не как вспомогательный жанр, а как равноправный элемент художественной культуры. В ней нашли отражение главные эстетические и мировоззренческие тенденции советского искусства двадцатого века.

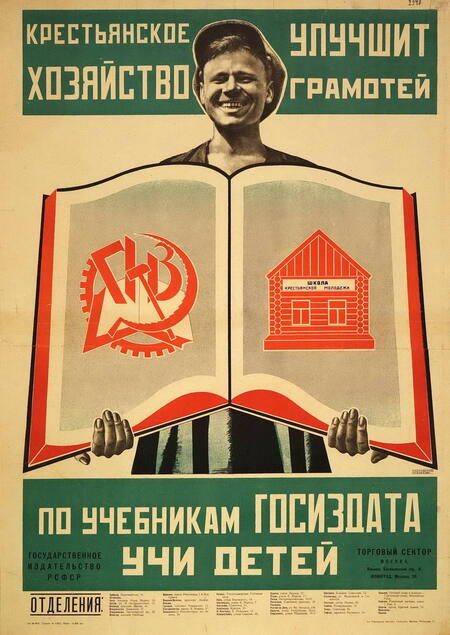

В 20-е годы искусство претерпевает масштабные и довольно радикальные изменения. Новая власть отлично понимает, что искусство можно и нужно превратить в инструмент, для просвещения народа. Тем временем творческая среда в молодой стране делилась на различные творческие объединения, которые относили к себя к тому или иному виду искусства.

Важным творческим течением в молодом новообразовавшемся государстве были левые течения. Молодые творцы искали новый путь использования искусства, как функционально-полезный инструмент. Искусство должно быть на службе у народа и революции — некий синтез визуального и прикладного (объединение ЛЕФ)

Александр Родченко. Ленгиз: книги по всем отраслям знания. 1924

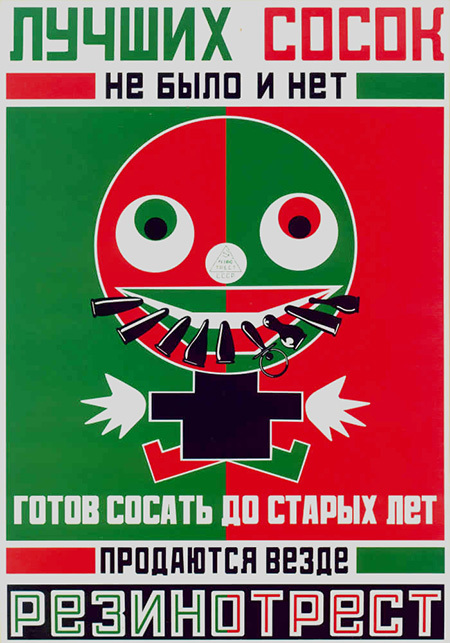

Владимир Маяковский, Варвара Степанова. Крестьянское хозяйство улучшит грамотей. 1920–е; Владимир Маяковский и Александр Родченко. Лучших сосок не было и нет. 1923

Первые попытки создания анимации в России начались до революции. Это были кукольные мультфильмы Александра Ширяева и короткометражки Владислава Старевича, в которых использовались чучела насекомых. Однако точкой отсчета для отечественной мультипликационной традиции считается первый мультфильм, созданный в СССР, — «Советские игрушки» Дзиги Вертова (1924) [2]

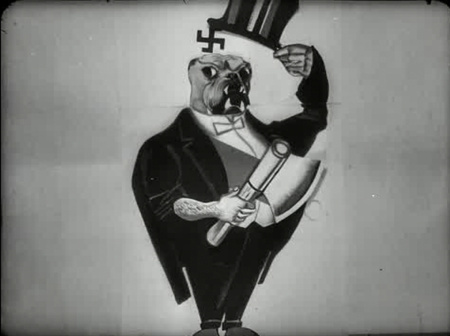

кадр из мультфильма «Советские игрушки» 1924

Сюжет этого мультфильма основан на политических шаржах художника Дени, опубликованных в газете «Правда», которые высмеивали врагов социалистического общества.

Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала! 1919

фрагмент мультфильма «Советские игрушки». 1924

Другие мультфильмы того времени также были ориентированы на взрослую аудиторию, а не на детей. Среди них — «Юморески» Дзиги Вертова, «Германские дела и делишки» Александра Бушкина и «Китай в огне», в котором самым серьёзным тоном выражается протест против европейского вмешательства во внутренние дела Китая [2]

кадр из мультфильма «Китай в огне» 1925

Русский футуризм достиг своего кинематографического апогея в фильме «Аэлита», который отличался зрелищностью и научно-фантастическим сюжетом. Этот фильм вдохновил Николая Ходатаева, Зенона Комиссаренко и Юрия Меркулова на создание «Межпланетной революции» [2]

По задумке авторов, фильм должен был содержать в себе черты политической активности, при этом являться пародией на уже упомянутую игровую работу «Аэлита» Я. Протазанова [1, c.43]

Фильм увлекателен тем, что несмотря на незавершенность и отсутствие на экранах в то время, он знакомит зрителя с уникальным стилем сатиры тех лет.

кадры из фильма «Межпланетная революция» 1924

В короткометражном мультфильме, открывающемся пояснением: «Это сказка о товарище Коминтерне, бойце Красной Армии, который улетел на Марс и одолел всех капиталистов на планете!», — применяется рисованная анимация и техника перекладок. Всё это создаёт жёсткую, энергичную и даже вульгарную сатиру, напоминающую карикатуры Веймарской Германии.

Одной из первых работ в сфере объемной анимации является работа режиссерки Марии Бендерской «Приключения китайчат» выпущенный в 1928 году студией «Межрабпомфильм».

Приключения китайчат, которые нигде не находят счастья, кроме Советского Союза, где их сердечно встречают пионеры.

Авангардное искусство и ранняя мультипликация были неразрывно связаны с концепцией создания «нового мира» и «нового человека». Художники, архитекторы и аниматоры рассматривали своё творчество как часть социального проекта. Подобно тому, как живописцы-конструктивисты разрабатывали «архитектоны» и плакаты, символизирующие движение к будущему, режиссёры-аниматоры стремились передать динамику времени, индустриальный ритм и механическую энергию своей эпохи. Художники активно заимствовали приёмы конструктивистской графики: лаконичные силуэты, плакатную динамику и условное пространство. Мультипликация стала продолжением графического языка плаката и агитационного искусства, превратившись в «движущуюся пропаганду», где ритм, форма несли идеологическое послание.

«…Искусство XX века — искусство переломное, а не просто старый или просто новый период его истории. Это искусство кризисное в изначальном, словарном смысле слова, выражающем наивысшую напряженность перелома…» (двадцатый век — в. м. полевой (1. с 5)

С. В. Герасимов. Колхозный праздник. 1938

Начиная с 40-х годов ХХ века, художники окончательно смирились со своей ролью «персонажей единого произведения под названием СССР, делегировав роль знатного творца партии» [3, c. 172].

Художник больше не «птица свободного полета», а удобный инструмент, без возможности создавать без строго контроля «сверху».

Е. В. Ефанов. Незабываемая встреча. 1936-1937

Искусство социального реализма — о человеке и для человека

Художественные работы имели право существовать в двух направлениях: исторический жанр, в котором народ и правители прошлого и настоящего показаны с «правильной» стороны; индивидуальные психологические портреты.

Работы показывающие ошибочность прошлого, яркую правильность настоящего и светлость ближайшего уже наступающего будущего.

П. Д. Корин. Триптих «Александр Невский». Центральная часть. 1942; А. А. Пластов. Купание коней. 1932

Под конец 20-х годов, уже при правлении И. И. Сталина, начала все ярче проявлять себя детская анимация.

Выделяющимися работами того периода можно назвать «Каток» режиссеров Д. Черкесса и И. Иванова-Вано, «Тараканище» А. Иванова и «Самоедский мальчик» Н. Ходатаева, О. Хадатаевой и В. и З. Брумберг. [1, c. 43]

Кадры из фильма «Каток». 1927

скетч из работы «Тараканище». 1927

Деятельность художников-аниматоров в 20-е годы в сфере детской анимации полностью отвечали самым важным задачам и принципам искусства Советского союза — гуманистическому характеру и воспитательным целям, а также связали анимацию как искусство с идеями и образами литературы.

В 1929 году режиссер Михаил Цехановский, используя свой опыт художника-постановщика, создает анимационный фильм по книге С. Маршака «Почта», для которого спустя год создают озвученный вариант.

Данная работа стоит на рубеже нового звукового периода в советской мультипликации, когда совмещение аудио и визуального стал все чаще применяться в работе над анимационным кино. [1, c. 44]

В 1935 году в творческой сфере появился новаторский «Новый Гулливер», который срежиссировал Александр Пушко, где для создания народа Лилипутии авторы применили технику кукольной анимации [1. c. 45]

Прочитав «Путешествия Гулливера», пионер Петя Константинов заснул на берегу моря. Ему приснился удивительный сон: он плывет на пиратском паруснике, который терпит кораблекрушение у берегов Лилипутии — полицейского государства во главе с королем. Попытка королевской власти избавиться от Пети-Гулливера приводит к давно назревавшему восстанию на военном заводе.

фрагмент из фильма «Новый Гулливер». 1935

Главный герой попал в буржуазный мир, который олицетворяла свифтовская Лилипутия.

«Цинизм буржуазных политиков, фарс парламентских дебатов двух мало отличающихся друг от друга буржуазных партий… обобщенный образ капиталистической Лилипутии…» [1, c. 45]

В 1936 году появляется студия «Союзмультфильм», которая, вдохновившись опытом Уолта Диснея, на протяжении нескольких лет осваивала целлулоидную технологию, представлявшую собой производственный конвейер [1, c.115]

Именно эта технология смогла изменить принцип работы советских мультипликаторов на последующие несколько десятилетий.

Помимо техники, Союзмультфильм позаимствовали стилистику компании «Дисней». Так, первые работы студии под режиссерством Владимира Сутеева отдаленно напоминали фильмы всемирноизвестной компании.

Мультфильм «Шумное плавание» режиссера В. Сутеева рассказывает историю лягушонка, который торопится на свой концерт, но гастроли оказываются под угрозой срыва. Герой опаздывает на свой корабль и попадает на пароход и громким именем «Гигант».

Вторая работа Сутеева «Почему у носорога шкурка в складках?» был выпущен в 1938 году. Созданный по мотивам одноименной сказки Р. Киплинга, мультфильм повествует о моряке, который после крушения оказался на необитаемом острове, где обзавелся новыми приятелями. Когда друзья решили приготовить фруктовый пирог, на невероятный аромат к ним пришел злой и голодный носорог.

С 1937 года студия начинает выпускать цветные мультфильмы, а с 1938 Союзмультфильм начали использовать метод ротоскопирования (съемка актеров и животных для дальнейшей покадровой прорисовки).

В 1939–1941 годах студия выспускает мультфильмы, которые в последствии вошли в «золотой фонд» кинематографа: «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Дядя Стёпа» и «Муха-Цокотуха» Владимира Сутеева.

Кадры из мультфильма «Мойдодыр». Режиссёр И. Иванов-Вано. 1939.

Также, помимо Союзмультфильма, в основных (центральных) городах было открыто еще несколько анимационных студий.

С. В. Асенин, автор книги «Мир мультфильма» в своей работе утверждает: «Одной из лучших детских картин этого времени, созданных мастерами мультипликационного цеха студии „Ленфильм“, была „Джябжа“ (1939)» [1, c. 45].

Эта работа является дебютной для режиссера Мстислава Пащенко. «Джябжа» — нанайская сказка, которую талантливый режиссер красочно, ярко интерпретировал.

кадр из мультфильма «Джябжа». 1939

В центре сюжета старая злюка Джябжа, которая несправедливо обращается со своими слугами — Девочкой, Собачкой и Лягушкой. Когда Медведь съел обед, который Джябжа приготовила для себя, старуха пришла в ярость и погналась за слугами. Однако Девочка, Собачка и Лягушонок успели забраться на высокое дерево и с его вершины прыгнули на Луну.

Советская анимация в период социального реализма поначалу взяла за основу стилистические решения студии Уолта Диснея, однако в последствии стали уходить от очевидной «мультяшности». Как и в искусстве, анимационный стиль стремился к реализму, сюжеты работ являлись адаптациями сказок, а главным зрителем стали дети — будущие добросовестные граждане новой социалистической страны.

P.S.

В данном визуальном исследовании сложно охватить все работы, созданные в период социального реализма. Для тех, кто хочет посмотреть еще больше анимационных работ, я оставляю ссылки на еще несколько интересных мультфильмов.

Анимация периода социалистического реализма — это сложный и многослойный феномен, где идеологические цели тесно переплетаются с профессиональными достижениями и поиском выразительных визуальных решений. Анализ визуального языка этого времени показывает, что, несмотря на жесткую нормативность и регламентацию, анимация сохранила творческий потенциал. Напротив, именно в рамках установленных канонов сформировалась фундаментальная школа, которая определила дальнейшее развитие советской и постсоветской мультипликации.

Визуальная эстетика соцреалистической анимации с её стремлением к ясности образа, декоративному богатству, академичности рисунка и кинематографичности кадра заложила основы «классического» стиля отечественной анимации. Фольклорные мотивы, литературные адаптации и национальная театрально-живописная традиция, преобразованные в соответствии с идеологическими требованиями, создали характерную художественную среду, ставшую культурным кодом эпохи.

Технические и организационные инновации, возникшие в период соцреализма, сформировали высокопрофессиональную производственную культуру. Аниматоры и художники освоили сложные методы многоярусной съёмки, разработали устойчивые принципы визуальной драматургии и выработали стандарты качества, на которые ориентировались последующие поколения. Эти достижения стали прочной основой, позволившей советской анимации выйти на мировой уровень в последующие десятилетия.

Таким образом, наследие анимации социалистического реализма проявляется не только в отдельных произведениях, но и в создании художественного и технологического фундамента, определившего развитие отечественной анимации на долгие годы. Период, который часто воспринимается исключительно через призму идеологии, оказывается значительно богаче: он демонстрирует, как даже в условиях строгих ограничений искусство способно развиваться, создавать уникальную визуальную традицию и оставлять глубокий след в культурной памяти.

открытка. Неизвестный автор. 1961

С. В. Асенин «Мир мультфильма» — 1-е изд. — Москва: «Искусство», 1986. — 287 с.

Зарождение российской мультипликации: 1920–40-е годы // Культура.РФ URL: https://www.culture.ru/materials/118588/zarozhdenie-rossiiskoi-multiplikacii-1920-40-e-gody (дата обращения: 11.11.2025).

В. Ф. Чирков «Место соцреализма в истории искусства ХХ века» // Искусство Евразии. — 2023. — № 1 (28). — С. 186-223.

М. В. Романова «От истории анимации к истории детства СССР: постановка проблемы» // Вестник пермского университета. — 2011. — № 3 (17). — С. 114-119.