Анализ визуальной двойственности в фильме Blue Velvet (1986)

Фильм Дэвида Линча «Синий бархат» (1986) давно рассматривается как одна из самых загадочных и влиятельных работ американского кино, в которой детективный сюжет переплетается с психологическим хоррором и мрачной притчей о природе зла. Дальнейший разбор неизбежно затрагивает ключевые повороты сюжета и может содержать спойлеры.

На первый взгляд — это история о тихом пригороде.

В котором юноша случайно находит отрезанное человеческое ухо и постепенно оказывается втянут в мир насилия и страсти.

Но за этим сюжетом скрывается не просто криминальная драма — Линч создаёт визуальный мир, полный противоречий и двойственности.

Основная особенность фильма то, как он показывает контраст между внешней «нормальностью» и внутренней тьмой.

С помощью цвета, света, композиции и символов Линч выстраивает две реальности, существующие рядом: чистый, солнечный пригород и тёмный, эротически напряжённый мир человеческих желаний.

В этом и проявляется визуальная двойственность — главный приём, который позволяет зрителю почувствовать тревогу, даже когда ничего страшного не происходит.

Визуальный контраст между фасадом и глубиной

Фильм начинается с почти рекламной картинки: яркие цветы, белые заборчики, улыбающиеся соседи. Изображение напоминает открытку из идеального пригорода, где всё выглядит чистым, аккуратным и почти нереальным. Краски намеренно перенасыщены, немного «пластмассовые», особенно красный, синий и зелёный. Такое визуальное решение создаёт ощущение показной гармонии, за которой скрывается нечто тревожное.

Но уже через несколько секунд камера медленно опускается под поверхность земли, где в глубине травы копошатся насекомые. Контраст получается резким и тревожным: мягкий солнечный свет сменяется влажной тьмой, а спокойная картинка пригорода превращается в вид скрытого, неприятного движения. Это первый визуальный намёк Линча, который показывает, что под красивым фасадом скрывается гниль, а под спокойной поверхностью живёт нечто беспокоящее и тёмное.

Так режиссёр выстраивает основной визуальный принцип фильма: у каждого кадра есть внешняя сторона, обращённая к зрителю, и внутренняя, скрытая глубже в изображении.

Днём — спокойствие, упорядоченность и фальшивая идиллия.

Ночью — страсть, насилие и хаос.

Когда главный герой Джеффри начинает своё «расследование», его движение по сюжету становится одновременно и движением по визуальным уровням фильма. Сначала он остаётся в безопасном, знакомом пространстве, где всё освещено ровным дневным светом и кажется предсказуемым. Однако любопытство и желание докопаться до скрытой правды постепенно затягивают его в иную реальность. Среда вокруг становится менее понятной, всё более замкнутой, наполненной тревожными деталями и намёками на невидимую угрозу.

Светлая улица сменяется узкими тёмными коридорами.

А яркий день — неоновой ночью.

Цветовой код двойственности

В «Синем бархате» цвет становится главным средством раскрытия эмоционального напряжения и скрытой тревоги, а не просто украшением кадра. Палитра подчёркивает расщепление между ухоженной поверхностью пригородной жизни и тьмой, которая постепенно проступает из глубины пространства. Бархатная фактура усиливает тактильность синего, он кажется мягким и притягательным, но хранит в себе недосказанность и угрозу. Так синий цвет объединяет желание, тайну и опасность и делает визуальный мир фильма многослойным и внутренне нестабильным.

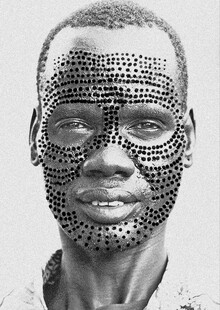

Одежда Дороти Валленс, певицы, вокруг которой завязывается центр тёмной истории, всегда выдержана в синих, красных или чёрных оттенках. На веках плотные синие тени, а ногти и губы подчеркнуты ярким красным цветом. Образ завершает объёмный чёрный парик, усиливающий драматичность её внешности. Такое сочетание цветов превращает Дороти в живой символ притяжения и опасности: синий намекает на скрытую уязвимость и внутреннюю боль, красный подчёркивает страсть и насилие, а чёрный фиксирует за ней роль фигуры, связующей желание и тьму.

Когда она поёт песню «Blue Velvet», кадр наполнен мягким синим светом, создающим чувственную, но тревожную атмосферу.

Этот цвет буквально затягивает Джеффри — он не может отвести взгляд, как будто сам становится частью её мира.

У персонажей, связанных с «поверхностной» жизнью, преобладают светлые оттенки: пастельные, кремовые, белые. Эти цвета создают ощущение безопасности и внешнего благополучия, будто мир устроен правильно и спокойно. Белое и кремовое выступают визуальным кодом чистоты, нормы и социальной респектабельности, однако на фоне тёмной линии сюжета они начинают восприниматься как маска, скрывающая под собой трещины и вытесненную тревогу.

Сэнди, девушка, с которой у Джеффри завязывается роман, почти всегда показана при дневном свете. Яркое, открытое освещение визуально связывает её с миром «поверхности» и подчёркивает её роль носительницы наивной веры в добро, надежду и возможность гармонии, выступая световой противоположностью ночной, насыщенно-синей зоне истории.

Так цвет у Линча формирует не только внешний контраст, но и внутреннюю топографию человеческой психики, по которой зритель движется от невинности к одержимости, от освещённой поверхности к сгущающейся тьме.

Свет и тень в структуре фильма

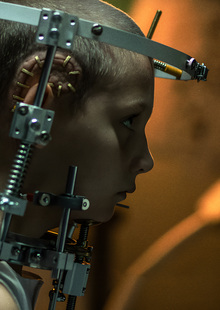

Линч обращается со светом как с полноценным выразительным средством. Его кадры часто устроены как театральная сцена, где освещение выделяет не физическую реальность, а эмоциональное состояние момента. В эпизодах насилия и страсти источники освещения намеренно вводятся в кадр: лампы, прожекторы, неоновые вывески. Свет подчёркнуто искусственен, из-за этого создаётся ощущение, что персонажи существуют не в конкретном городе, а внутри зыбкого сна или фантазии.

Когда Джеффри наблюдает за Дороти из шкафа, узкий луч света выхватывает из темноты отдельные фрагменты тела, движения, черты лица. Возникает ощущение подглядывания, зритель вместе с героем оказывается в пограничном состоянии между двумя мирами: он получает доступ к запретному зрелищу, но видит его фрагментарно и не может до конца понять происходящее.

Тень в фильме ведёт себя как самостоятельный участник действия: она скрывает, пугает, одновременно притягивая взгляд. Визуальная двойственность проступает уже на уровне освещения: свет не гарантирует безопасности, а тьма не сводится к однозначному злу, их значение определяется ситуацией и тем, в каком состоянии находятся персонажи.

Символы и композиция: переклички и контрасты

Линч выстраивает фильм так, что почти каждый значимый образ получает отражение, вариацию или «двойника» в другой точке повествования. Найденное Джеффри ухо становится не только знаком насильственного вторжения в чужую тайну, но и материальным порогом, через который герой начинает входить в скрытый слой реальности и учится «слушать» то, что обычно остаётся за пределами восприятия. Когда камера сначала проваливается внутрь уха, а в финале выходит из него, этот повтор превращает историю в замкнутую петлю, позволяя прочесть происходящее как внутренний опыт и психологический маршрут Джеффри, визуализированный через систему символов.

Насекомые, мелькнувшие в прологе как знак скрытой под газоном гнили, возвращаются в финале, когда их клюёт птица, обозначающая восстановление внешнего порядка. Однако к этому моменту зритель уже понимает: гармоничная картинка — лишь новая оболочка, под которой тьма продолжает существовать, просто сменив форму и уровень заметности.

Занавески, двери, окна постоянно дробят пространство на зоны: внутреннее и внешнее, сокрытое и выставленное напоказ. В момент, когда Дороти открывает дверь, в её комнату не просто входит гость, а буквально прорывается чужая реальность, стирая привычные границы безопасности. В эпизодах подглядывания сквозь щель Линч подчёркивает, насколько рискованно пересекать эти пороги: каждый взгляд по ту сторону двери оборачивается столкновением с насилием, страхом и тем, к чему персонаж изначально не готов.

Композиция фильма выстроена на системе зеркальных сцен. В первой части Джеффри идёт по одной и той же улице днём, во второй — ночью: траектория камеры почти идентична, но свет и цвет радикально меняются, превращая знакомое пространство в иной по смыслу мир. Тот же принцип работает в эпизодах пения: «Blue Velvet» звучит дважды, сначала как чувственная, почти гипнотическая фантазия, а затем как болезненное воспоминание, в котором проявляется травма. Повтор формально остаётся тем же, но эмоциональный регистр смещается, и зритель ощущает, как один и тот же мотив раскрывает противоположные состояния.

Визуальные мотивы и композиционные рифмы создают ощущение непрерывной переклички: добро и зло, жизнь и смерть, красота и ужас оказываются не по разные стороны баррикад, а на одной плоскости кадра. Линч не разводит их окончательно, он вынуждает смотреть на линию соприкосновения, на момент их слияния. «Синий бархат» становится фильмом о двойственности мира и человека, и именно визуальный язык делает эту тему телесно ощутимой. Вместо прямых объяснений режиссёр работает цветом, светом, тенью, символами и рисунком кадра, позволяя увидеть, как ухоженная поверхность соседствует с внутренней тьмой, а желание — с ужасом. В этом скрыто высказывание о том, что «чистого» добра или «чистого» зла не существует, всё переплетено и слоисто, как фактура бархата. Поэтому визуальная двойственность в фильме выступает не просто стилистическим приёмом, а способом показать сложность человеческой природы и невозможность её однозначного разделения.

Blue Velvet (1986) Dir. David Lynch, DP Frederick Elmes.