Цифровая икона: Трансформация российского искусства через технологии

Концепция исследования

Современное российское искусство переживает глубокую трансформацию, движимую цифровой революцией. Художники, наследуя богатую визуальную культуру — от иконописи до авангарда, — активно осваивают и переосмысливают язык новых медиа. Виртуальная реальность (VR), интерактивные инсталляции, генеративный арт и цифровые среды становятся для них не просто инструментами, а новым пространством для диалога с традицией, обществом и зрителем. Это исследование фокусируется на том, как технологии, пропущенные через призму уникального локального контекста — с его сложной историей, эстетикой и социальными напряжениями, — рождают уникальные и мощные художественные высказывания, которые одновременно актуальны в глобальном масштабе и глубоко укоренены в российской почве.

Гипотеза: Мы предполагаем, что цифровые технологии служат для российских художников ключем к расширению как визуальных возможностей (создавая новые мифологии и утопии, продолжая традицию русского космизма и авангарда), так и способов взаимодействия (превращая пассивного зрителя в соучастника, что является ответом на вызовы современного коммуникационного ландшафта). В результате, технология становится не самоцелью, а средством для создания более выразительного, иммерсивного и социально вовлечённого искусства, которое обретает свою уникальность именно благодаря специфическому локальному контексту.

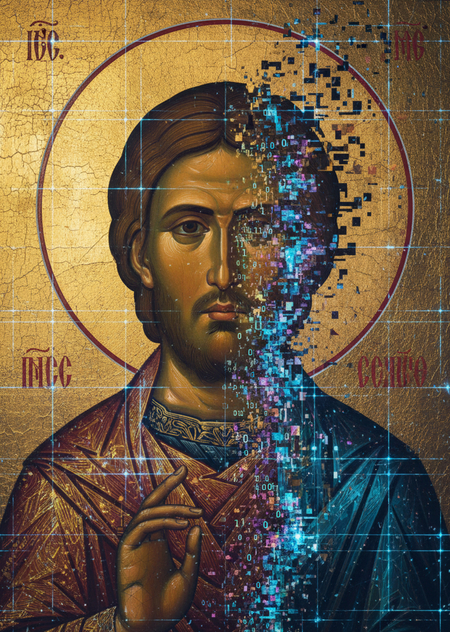

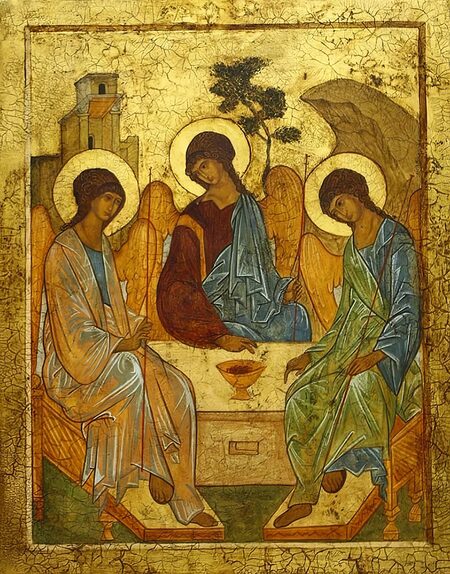

Корни и код

Икона «Троица» (Андрей Рублёв) демонстрирует идеальную композиционную условность и символизм. Здесь фигуры и пространство подчинены духовной идее, а не натуралистической передаче формы. Каждый элемент продуман так, чтобы направлять взгляд зрителя и создавать ощущение гармонии и трансцендентного порядка. Этот образец показывает, что стремление к абстрактной форме и глубокому символизму уже было частью российской визуальной ДНК.

Переходя к авангарду, работа «Спортсмены» (Казимир Северинович Малевич) иллюстрирует эволюцию этих принципов в абстрактной форме. Фигуры людей сведены к геометрическим конструкциям, где движение и ритм композиции важнее индивидуальности персонажей. Малевич продолжает традицию упрощения формы и передачи идеи через условность и динамику, делая акцент на энергетике и утопическом проектировании реальности.

В прикладной графике, например, плакат Александра Родченко «Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер», эти эстетические принципы проявляются через функциональный и композиционный подход. Геометрические линии, контраст цветов и динамика форм создают сильный визуальный ритм, позволяя зрителю мгновенно воспринимать социальный и идеологический месседж. В то же время видно, как наследие традиции и абстрактного авангарда трансформируется под новые задачи массовой коммуникации.

Все три работы, несмотря на различие эпох и медиа, объединяет общая концептуальная основа: стремление к трансцендентности, работе с абстрактной формой и проектированию идеализированной реальности. Этот визуальный ряд демонстрирует, что эстетический фундамент российской визуальной культуры продолжает жить и развиваться в новых формах и средствах выражения.

Пиксели на руинах

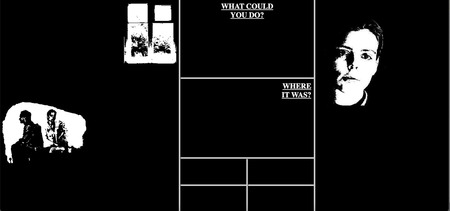

В этом блоке визуального исследования мы видим момент встречи традиционной художественной школы с новыми технологическими инструментами. Эти ранние эксперименты часто носили кустарный характер, но были полны энергии и духа открытия — именно они закладывали фундамент для последующего цифрового искусства.

Оля Лялина — «My Boyfriend Came Back from the War» представляет собой ключевой пример net.art в 1990-х. Работа использует возможности HTML и браузерной анимации, создавая нелинейный, интерактивный нарратив. Здесь традиционные художественные приёмы — композиция, символизм, построение сюжета — соединяются с цифровой средой, где зритель становится соучастником действия. Лялина демонстрирует, как компьютер может стать не просто инструментом, а средой для художественного выражения.

Алексей Шульгин — «Крутящееся зеркало 1» иллюстрирует ранние медиаинсталляции, где физические объекты и электронные технологии взаимодействуют с пространством и зрителем. Работа отражает экспериментальный дух 90-х: художник исследует возможности взаимодействия, визуального ритма и динамики формы, часто используя ограниченные технические средства, что придаёт проекту уникальную энергетическую насыщенность.

Работы демонстрируют переходную, гибридную стадию: здесь старые художественные практики пересекаются с технологиями, создавая новые формы визуального опыта. Именно в этом синтезе традиции и инновации зарождается язык современного цифрового искусства.

Погружение в симулякр

В этом блоке мы видим современные российские цифровые и интерактивные практики, которые продолжают традицию эксперимента, но уже в пространстве технологий и данных. Эти работы показывают, как художники используют алгоритмы, интерактивность и кинетические системы для создания новых форм художественного опыта.

: vtol: — «Phenix» демонстрирует, как из старых электронных компонентов создаются кинетические скульптуры, оживлённые звуком и движением. Работа превращает технологический материал в автономный «организм», который взаимодействует со зрителем, создавая уникальное аудиовизуальное переживание.

Проект «Fluid Transformations» Аристарха Чернышёва иллюстрирует возможность визуальной трансформации формы с помощью цифровых технологий. Лентикулярные изображения и объекты, меняющие внешний вид при смене ракурса, создают новые мифологические формы, соединяя физическую скульптуру с потоками цифровой информации.

Distortion, Recycle Group представляет собой интерактивные инсталляции из переработанных материалов, которые визуально и концептуально «сочетают природу и технологию». Зритель вовлекается в процесс наблюдения и взаимодействия, где физическое пространство и цифровые элементы переплетаются, создавая ощущение совместного опыта.

Технологии в современном российском искусстве не служат самоцелью, а становятся средством для выражения сложных идей и эмоций. Они создают новую русскую абстракцию, продолжают наследие супрематизма и авангарда, превращая зрителя из пассивного наблюдателя в соучастника действия.

Исторические предпосылки

CrazyNeko‑Reset — «Sugar-Plum Fairy Mercy» (2000-е)

Ранняя цифровая работа на форумах и DeviantArt, отражающая стремление имитировать масляную живопись. Мягкие переходы света, насыщенные цвета и детальная прорисовка показывают первые шаги освоения цифровых инструментов и поиск визуального языка, наследующего традицию фэнтези и символизма.

Silatria — «The Omen» (2000-е)

Фэнтези-композиция с мистическим настроением и влиянием академической живописи. Работа демонстрирует раннюю цифровую нарративность: свет, цвет и композиция создают драматический эффект. Пример гибридного подхода, когда цифровые инструменты переосмысляют классические визуальные коды.

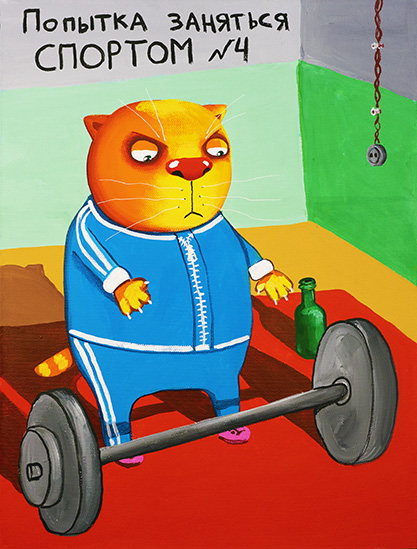

Вася Ложкин — «Попытка заняться спортом № 4» (2010-е)

Фольклорно-ироничная работа на платформе Behance/ArtStation, показывающая формирование «русской школы» цифровой живописи. Цифровая техника позволяет передать культурные коды и юмор, развивая сюжет и персонажей, наследуя эстетику народного и современного искусства.

Алексей Андреев — The Call (2010-е)

Сюжетная цифровая работа с глубоким светом и проработкой деталей, характерная для расцвета российской цифровой школы. Художник соединяет элементы сюрреализма и символизма, формируя уникальный нарратив и визуальный язык, который гармонично сочетает традицию и цифровые возможности.

Olga Tobreluts — «Путешествие на воздушном шаре» (2020-е)

Цифровой неоакадемизм с элементами сюрреализма. Работа демонстрирует зрелость цифрового языка: сложный свет, детальная перспектива, переосмысление классических форм. Instagram становится платформой для диалога со зрителем, а цифровой инструмент — средством создания новых визуальных нарративов.

Эволюция — от первых экспериментов с цифровыми кистями на форумах до сложных визуально насыщенных и интерактивных проектов в Instagram проходит путь от освоения инструментов к созданию уникального художественного стиля. Российская цифровая живопись 2000–2020-х годов сохраняет культурные коды, наследует традицию, но одновременно открывает новые возможности художественного выражения, превращая классические формы в новую визуальную бытность.

«Atomic Heart» от Mundfish

Цифровые работы к игре отражают характерный для 2020-х визуальный синтез: ретрофутуризм, советская эстетика и сюрреалистические мотивы соединены в цельный неоакадемичный цифровой стиль. Яркие цветовые контрасты, глянцевые материалы, холодный свет и детальная проработка механических форм формируют эстетизированную антиутопию. Эти изображения демонстрируют, как коммерные AAA-проекты 2020-х превратились в полноценную «цифровую галерею», где каждая иллюстрация одновременно функционирует как рекламный арт, концепт и самостоятельное художественное высказывание.

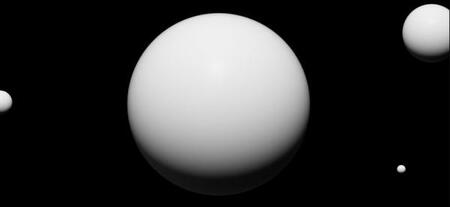

«The Merge» (2021) — минималистичная NFT-работа Pak, состоящая из абстрактных сфер, которые символически «сливаются» друг с другом. Эти цифровые формы выступают метафорой коллективного владения: каждый покупатель получал свою «частицу» (mass), которая объединялась с массами других владельцев. Визуальная чистота и анонимность формы подчеркивают идею единой цифровой материи, а сама работа стала одним из символов NFT-бума, предложив новую модель существования цифрового артефакта — одновременно эстетического объекта и блокчейн-механизма.

Хотя международный художник, работа стала глобальным символом крипто-бума. Отлично иллюстрирует момент, когда художники поняли масштаб рынка.

VR: Погружение как форма высказывания

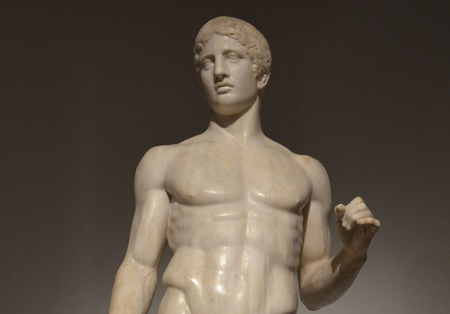

Античная скульптура Дорифор Поликлета — демонстрирует классическую статую спортсмена в контрапосте, воплощающую идею идеальных пропорций, гармонии и статичности формы. Здесь зритель остаётся внешним наблюдателем, а объект неизменен.

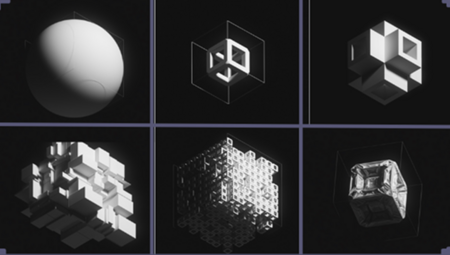

Recycle Group и их Artificial Environment, 3D-модель из полигональных сеток, вдохновлённая классическими формами. Объект становится подвижным, изменяемым и воспринимаемым с разных ракурсов, что уже отличается от статичной скульптуры.

Изображение зрителя в шлеме HTC Vive демонстрирует VR-инсталляцию в действии: человек оказывается внутри цифровой скульптуры, может обойти её, наблюдать, как форма дробится и трансформируется. Здесь зритель превращается в соавтора, создавая интерактивный и иммерсивный опыт, невозможный в традиционном искусстве.

Последовательность этих трёх изображений визуально иллюстрирует эволюцию — от статичной классической скульптуры через цифровую модель к полному погружению в VR, показывая, что технологии не просто добавляют эффекты, а создают новый уровень взаимодействия с искусством.

NFT: Алгоритм как соавтор и дистрибьютор

Технологии блокчейна и NFT расширяют возможности художника, превращая произведение в уникальный цифровой артефакт и формируя новые отношения между создателем и зрителем.

Nadya Tolokonnikova «Virgin Mary, Please Become a Feminist» — показывает, как художница переосмысливает образ Девы Марии и свою тюремную историю, создавая провокационное, концептуальное цифровое произведение, существующее как NFT

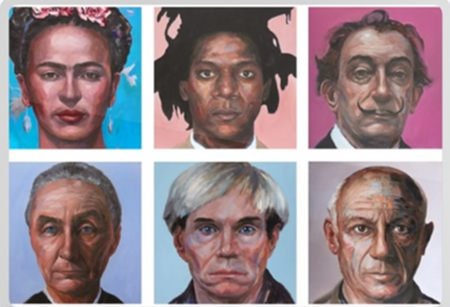

Портрет Фёдора Павлова-Андреевича, иллюстрирующий его подход к цифровым и перформативным формам: здесь технология позволяет художнику комбинировать визуальное с интерактивным, создавая новый уровень экспрессии.

Работа Pak «The Merge» демонстрирует генеративный принцип создания искусства: абстрактные формы и кубы множатся и комбинируются по алгоритмическим правилам, каждая вариация уникальна и закреплена в блокчейне.

Визуализация интерфейса генеративного NFT-арта, напоминающая работы Kirill Who, показывает, как система правил создаёт множество уникальных портретов и абстракций из одной концепции.

Эти четыре работы говорят, что NFT и генеративная графика позволяют художнику создавать не один статичный объект, а целую систему произведений с доказанной подлинностью и уникальностью, демонстрируя новый способ взаимодействия с искусством в цифровую эпоху.

Вывод

В результате проделанного исследования мы видим наглядное подтверждение гипотезы о том, что цифровые технологии кардинально расширяют выразительные возможности российского искусства, продолжая и переосмысляя его исторические традиции. Российские художники не просто используют новые инструменты, но создают уникальные визуальные языки, где форма, взаимодействие и время становятся основными носителями смысла. Традиционные коды, заложенные в иконописи и авангарде, трансформируются через алгоритмы, VR, генеративную графику и NFT, создавая иммерсивные, интерактивные и концептуально сложные произведения.

Представленная схема-триптих «ТРАДИЦИЯ → ТЕХНОЛОГИЯ → СОВРЕМЕННОСТЬ» наглядно иллюстрирует этот процесс: слева — классическая икона, символизирующая корни и сакральный канон; в центре — визуализация кода, как метафора инструмента и механизма трансформации; справа — работа: vtol:, показывающая современный результат: живое, изменчивое и интерактивное искусство.

Эта последовательность визуально закрепляет идею преемственности и эволюции, демонстрируя, что цифровые технологии становятся органичной частью художественного языка России XXI века, а зритель превращается из пассивного наблюдателя в активного участника художественного процесса.

Источники информации

Брук, П. Виртуальные пространства искусства: от net.art до VR. Москва: Искусство XXI век, 2018. (дата обращения: 25 октября 2025)

Гусев, А. Российский цифровой авангард: история и современность. Санкт-Петербург: Арт-Издат, 2020. (дата обращения: 15 ноября 2025)

Лялина, О. Net.art и интерактивные практики в России. Москва: MediaArt, 2015. (дата обращения: 19 ноября 2025)

Шульгин, А. Медиаискусство и эксперимент: Россия 1990–2000-х. Москва: Издательство МГУ, 2017. (дата обращения: 10 ноября 2025)

Толоконникова, Н. Цифровые практики современного искусства. Москва: OpenSpace, 2022. (дата обращения: 13 октября 2025)

Павлов-Андреевич, Ф. Генеративное искусство и NFT: новые парадигмы. Санкт-Петербург: DigitalArt, 2021. (дата обращения: 25 октября 2025)

Pak. The Merge и генеративные практики. Онлайн-ресурс: pak.art, 2021.

Mundfish. Atomic Heart: концепт-арт и визуальная культура. Москва: Игровое Искусство, 2022. (дата обращения: 25 октября 2025)

Каварга, Д., : vtol:. Современные VR-практики в России. Онлайн-публикация, 2019–2023.

Чернышёв, А. Fluid Transformations: цифровая трансформация формы. Москва: MediaLab, 2020. (дата обращения: 13 октября 2025)

Андрей Рублёв. «Троица». Из собрания Государственной Третьяковской галереи (дата обращения: 3 октября 2025)

Казимир Малевич. «Спортсмены». Коллекция Государственного Русского музея (дата обращения: 12 октября 2025)

Александр Родченко. «Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер». Архив Российского музея современного искусства (дата обращения: 25 октября 2025)

Оля Лялина. My Boyfriend Came Back from the War. 1999, net.art (дата обращения: 30 октября 2025)

Алексей Шульгин. Крутящееся зеркало 1. 1998, медиаинсталляция (дата обращения: 18 октября 2025)

: vtol:. Phenix. VR-инсталляция, 2019 (дата обращения: 22 октября 2025)

Аристарх Чернышёв. Fluid Transformations. Лентикулярные объекты, 2020 (дата обращения: 5 ноября 2025)

Recycle Group. Distortion. Интерактивная инсталляция, 2019 (дата обращения: 11 октября 2025)

CrazyNeko‑Reset. Sugar-Plum Fairy Mercy. DeviantArt, 2000-е (дата обращения: 19 октября 2025)

Silatria. The Omen. DeviantArt, 2000-е (дата обращения: 27 октября 2025)

Вася Ложкин. Попытка заняться спортом № 4. Behance, 2010-е (дата обращения: 2 ноября 2025)

Алексей Андреев. The Call. ArtStation, 2010-е (дата обращения: 15 октября 2025)

Olga Tobreluts. Путешествие на воздушном шаре. Instagram, 2020-е (дата обращения: 8 ноября 2025)

Aslan Goisum. Prism. Instagram, 2020-е (дата обращения: 14 ноября 2025)

Mundfish. Atomic Heart (концепт-арт). 2020-е (дата обращения: 20 октября 2025)

Pak. The Merge. NFT-платформа OpenSea, 2021 (дата обращения: 7 ноября 2025)

Nadya Tolokonnikova. Virgin Mary, Please Become a Feminist. NFT, 2021–2022 (дата обращения: 25 октября 2025)

Fyodor Pavlov-Andreevich. Foundling NFT Series. 2022 (дата обращения: 9 ноября 2025)

Kirill Who. Генеративные портреты NFT, 2022–2023 (дата обращения: 21 октября 2025)

Античная скульптура. Дорифор Поликлета, греко-римский музей (дата обращения: 4 ноября 2025)

Изображение зрителя в HTC Vive внутри цифровой среды: vtol:. 2019 (дата обращения: 19 ноября 2025)