выставка КЛМН-фест

«Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет…» [4]

(0) Концепция

Образ Франкенштейна — один из наиболее устойчивых визуальных архетипов массовой культуры XX века. Его особая выразительность связана не только с количеством экранизаций, но и с тем, что сам персонаж изначально построен вокруг идеи инаковости: монстр — это «прежде всего Другой, существо, не вписывающееся в рамки нормы, эстетических и этических представлений, выработанных в культуре и социуме» [1]. Именно поэтому обращение к визуальной истории Франкенштейна позволяет проследить, как кино разных эпох по-разному интерпретирует и оформляет этот образ Другого — через свет, грим, телесность, жанровую стилистику и авторское высказывание. Каждая новая экранизация не просто пересказывает сюжет Шелли, но создаёт визуальную рамку, внутри которой конструируется монструозность.

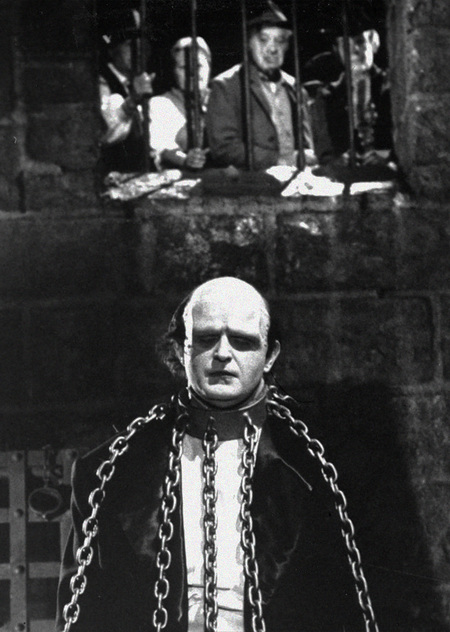

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

В исследование включены шесть фильмов, охватывающих ключевые этапы визуального развития образа Франкенштейна: ранний студийный хоррор Universal (1930-е), цветная готика Hammer (1950–1960-е) и постмодернистский пересмотр канона (1970–1980-е). Выбор основан на принципе репрезентативности: каждый период демонстрирует, как менялось отношение к монстру как к культурной категории. Это особенно важно, поскольку в разных интерпретациях по-разному проявляется конфликт между создателем и созданием — конфликт, который в оригинальном тексте описывается как стремление монстра к близости и признанию, и которое отвергается Франкенштейном, стоящим на позиции «тотального отторжения своего создания как носителя зла»[1].

Гипотеза заключается в том, что визуальная история Франкенштейна на протяжении XX века отражает ключевые тенденции киноязыка эпохи. Каждая новая интерпретация не столько иллюстрирует литературный первоисточник, сколько перенастраивает визуальный образ монстра под актуальные стилистические параметры своего времени. Иными словами, Франкенштейн функционирует как культурная поверхность, на которую киноиндустрия проецирует собственные представления о страхе, теле, жанровой иронии и художественной выразительности.

Отдельное внимание уделяется тому, что каждая новая интерпретация по-своему прочитывает идею непринятия монстра. В оригинальном нарративе «невозможность создания коммуникативного пространства с Другим» [1] становится фундаментальной трагедией истории; визуальный язык разных фильмов то подчеркивает эту пропасть, то пытается её иронизировать или реинтерпретировать. Таким образом, Франкенштейн функционирует как культурная поверхность, на которую киноиндустрия проецирует собственные представления о страхе, теле, инаковости и художественной выразительности.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Структура исследования строится по принципу визуально-исторической типологии. Первый этап — «Рождение визуального канона» — рассматривает экспрессионизм и ранний студийный хоррор на примере экранизаций 1931 и 1935 годов. Следующий этап, «Готика в цвете», представлен фильмами Hammer 1957 и 1969 годов, которые демонстрируют переход от символической чёрно-белой эстетики к материальности тела. Завершающий раздел анализирует такие фильмы, как «Молодой Франкенштейн» (1974) и «Невеста» (1985), как примеры ироничного цитирования, игры с визуальным наследием и деконструкции канона, в которых конфликт создатель–создание превращается в объект рефлексии и культурного комментария. Такая рубрикация позволяет проследить не линейную историю персонажа, а последовательность визуальных режимов, которые формируют разные способы его восприятия.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Для исследования использованы научные публикации, отобранные по двум критериям: наличие визуального или кинематографического анализа; тематическая связь с историей жанрового кино, хоррора, экранных монстров или эстетики тела.

(1) Рождение визуального канона: экспрессионизм и ранний студийный хоррор

Экранизации Джеймса Уэйла — «Франкенштейн» (1931) и «Невеста Франкенштейна» (1935) — стали фундаментом визуального канона. Именно здесь сформировались ключевые элементы: экспрессионистская светотеневая модель, подчеркнутая геометрия декораций, грим с характерными шрамами и массивным лбом, а также особая телесная пластика, позволяющая воспринимать монстра не только как угрозу, но и как трагическую фигуру.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Исследователи неоднократно отмечают, что экранизация Уэйла создаёт принципиально новый визуальный язык, отличающийся от литературного первоисточника. «По мнению канадского исследователя Б. К. Гранта, „Франкенштейн“ может служить самым наглядным примером различия между фантастическим в литературе и в кино. Сравнивая текст М. Шелли и классический фильм 1931 г., Грант отмечает, что в фильме место философии занимает то, что по-французски называется frisson (дрожь, предвкушение), а белая магия науки превращается в черную» [1]. То, что у Шелли оформлено как моральная драма о творении и ответственности, у Уэйла становится зрелищем, основанным на напряжении, визуальной экспрессивности и игре света.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Экспрессионистская эстетика в фильмах Уэйла работает на создание героя, являющегося одновременно живым организмом и воплощением онтологической амбивалентности. Это соответствует специфике кинематографического медиума, где «все окружающие человека предметы потенциально „чудесны“» [2], а персонаж становится единственной точкой концентрации чудовищного. Для раннего хоррора 1930-х эта стратегия оказалась принципиальной: многие популярные монстры XX века закрепились именно благодаря кино, даже если их истоки лежат в литературе.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Реж. Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Отдельного внимания заслуживает вторая часть дилогии — «Невеста Франкенштейна» (1935), где Уэйл впервые вводит новый фантастический элемент, отсутствующий у Шелли. «Единственным фантазийным существом в фильмах о Франкенштейне, не вовлеченным в убийства, стала невеста монстра, которую создали для него кинематографисты, выполняя то, от чего отказалась М. Шелли» [1]. Её появление смещает визуальный акцент: от готического ужаса первой части — к трагикомической и в то же время барочной эстетике, в которой монстр впервые получает шанс на потенциальное родство и связь, пусть и обречённую.

Реж. Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Реж. Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Реж. Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Реж. Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Реж. Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Таким образом, фильмы Джеймса Уэйла не только сформировали визуальный канон Франкенштейна, но и задали параметры того, как кино в принципе репрезентирует чудовище: через экспрессионистский свет, телесную необычность, лишение речи и постоянный баланс между ужасом и состраданием. Эти элементы станут отправной точкой для всех последующих экранных интерпретаций персонажа в XX веке.

(2) Готика в цвете: революция Hammer и телесная материальность

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

В 1950-е годы британская студия Hammer Film Productions произвела настоящую революцию в визуальной интерпретации мифа о Франкенштейне, совершив решительный переход от символической чёрно-белой эстетики классического универсального хоррора к чувственной и шокирующей материальности. Фильмы Теренса Фишера «Проклятие Франкенштейна» (1957) и «Франкенштейн должен быть уничтожен» (1969) становятся ключевыми вехами в этом процессе, где монстр окончательно теряет свой призрачный, экспрессионистский ореол и обретает плоть и кровь.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Если в фильмах Universal монстр был воплощённой «другостью», то творение Франкенштейна в «Проклятии Франкенштейна» — это шокирующе физическое, тактильное существо. Его монструозность — это не игра света и тени, а яркие краски: зеленоватые шрамы, застывшая кровь, безумный взгляд. Визуальная эстетика Hammer делает акцент на процессе творения как на акте грубого физического насилия над природой. Лаборатория из метафизического пространства превращается в место кровавого хирургического эксперимента, где важны не абстрактные идеи, а органы, ткани и электрические разряды, залитые насыщенным красным цветом.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Отталкивающая внешность, которая становится основной характеристикой монстра на экране, в фильмах Hammer доводится до крайности. В «Проклятии Франкенштейна» и особенно в более позднем «Франкенштейн должен быть уничтожен» монстр лишается даже намёка на элегичность. Его тело — это не просто причина отторжения обществом, как в романе, а главный источник ужаса для зрителя. Таким образом, «визуализация монструозной телесности становится одновременно и сильной, и слабой стороной экранного текста. С одной стороны, художественные средства кино позволяют довести монструозность персонажа до безграничности, с другой, делая ее слишком явной» [1].

Реж. Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

В фильме «Франкенштейн должен быть уничтожен» аморальность героя достигает пика, и цветовая палитра лишь подчёркивает это: тёплые, «домашние» тона интерьеров контрастируют с холодными, стерильными оттенками лаборатории.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Реж. Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Таким образом, вклад Hammer в визуальную историю Франкенштейна заключается в смещении фокуса с «другости» как абстрактной категории на «другость» как шокирующую физиологическую реальность. Студия заменила поэтику намёка и тени на эстетику прямого, цветового и телесного воздействия, изменив то, как кинематограф видит и представляет монстра, сотворённого из плоти.

(3) Пародия и постмодерн: разрыв с каноном и ироничное цитирование

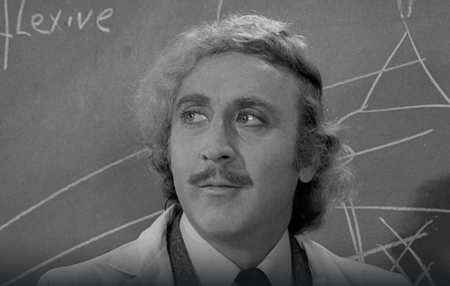

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

К 1970-80-м годам визуальный канон Франкенштейна, пройдя этапы становления, стал настолько универсальным и узнаваемым, что превратился в объект для деконструкции. Фильмы Мэла Брукса «Молодой Франкенштейн» (1974) и Франка Роддама «Невеста» (1985) знаменуют собой переход к постмодернистской фазе в развитии мифа, где вместо страха доминирует ирония, а вместо следования канону — его игровое переосмысление и цитирование.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

«Молодой Франкенштейн» Брукса осуществляет разрыв с каноном через пародию, основанную на глубокой любви к первоисточнику. Фильм не просто высмеивает хоррор, но скрупулезно воссоздает его визуальную эстетику, снимая в черно-белом формате и используя те же декорации и ракурсы, что и классическая лента Universal 1931 года. Однако это цитирование служит целям деконструкции. Гротескная пластика Монстра и сумасбродная жестикуляция доктора Франкенштейна гиперболизируют узнаваемые клише, обнажая их условность.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Реж. Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Если Брукс использует пародию как форму диалога с классическим голливудским каноном, то «Невеста» Роддама переносит конфликт создатель–создание из готической лаборатории в пространство постмодернистской притчи и культурного комментария. Визуальный ряд здесь не пародийный, а аллегорический. Лаборатория, смонтированная из неоновых трубок и стеклянных панелей, напоминает скорее арт-инсталляцию.

Реж. Франк Роддам. «Невеста». 1985.

Реж. Франк Роддам. «Невеста». 1985.

Реж. Франк Роддам. «Невеста». 1985.

Фильм Роддама доводит до логического завершения мысль, заложенную в классических экранизациях: если монстр является порождением тщеславия ученого, то его исправление лежит не в уничтожении, а в акте творения, основанном на любви. Конфликт, который в фильмах Hammer был яростным физическим противостоянием, здесь превращается в объект рефлексии и культурного комментария о природе любви, ответственности и праве на счастье.

Реж. Франк Роддам. «Невеста». 1985.

Реж. Франк Роддам. «Невеста». 1985.

Таким образом, оба фильма, хотя и разными методами осуществляют деконструкцию визуального и нарративного канона Франкенштейна. Они демонстрируют, что миф исчерпал свой потенциал как источник чистого ужаса и должен быть переосмыслен — либо через смех, развенчивающий клише, либо через гуманизацию, превращающую монстра из объекта страха в субъект трагедии. Этот период ознаменовал конец прямого прочтения мифа и открыл эру его бесконечных интерпретаций.

(4) Заключение

Проведённое исследование подтверждает, что визуальная эволюция Франкенштейна отражает ключевые тенденции киноязыка XX века. Каждая эпоха создавала нового монстра, отвечая на свои художественные запросы: экспрессионистская «другость» в чёрно-белых тонах уступила место материальной телесности в цвете у Hammer, которая затем была деконструирована в постмодернистской пародии и рефлексии. Таким образом, Франкенштейн действительно выступал культурной поверхностью, на которую кинематограф проецировал актуальные представления о страхе и «другом».

Монстр как культурный герой: репрезентация монструозности в массовой культуре (начало) [Электронный ресурс] // КиберЛенинкa. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monstr-kak-kulturnyy-geroy-reprezentatsiya-monstruoznosti-v-massovoy-kulture-nachalo (дата обращения: 10.11.2025).

Зенкин С. Эффект фантастики в кино // Фантастическое кино. — М. : Новое литературное обозрение, 2006. — С. 56.

Доктор Франкенштейн и рождение хоррора [Электронный ресурс] // КиберЛенинкa. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doktor-frankenshteyn-i-rozhdenie-horrora (дата обращения: 10.11.2025).

Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. — М. : Издательство «Художественная литература», 1965. — С. 71.

Джеймс Уэйл. «Франкенштейн». 1931.

Джеймс Уэйл. «Невеста Франкенштейна». 1935.

Теренс Фишер. «Проклятие Франкенштейна». 1957.

Теренс Фишер. «Франкенштейн должен быть уничтожен». 1969.

Мел Брукс. «Молодой Франкенштейн». 1974.

Франк Роддам. «Невеста». 1985.